编者按

本期推送的这篇研究探索了语言障碍(language deficiency)对童年时移居澳大利亚的移民群体健康状况的影响。利用工具变量模型,通过对不同年龄和不同母语系的移民群体进行比较,揭示了语言障碍对健康的强负向影响,即东道国语言掌握越差,移民的健康状况也越差。

这是社论前沿第S804期推送

微信号:shelunqianyan

移民的健康状况是判断其是否成功融入了东道国社会的一个重要标志。在东道国居留期间,当地语言的获得是影响移民健康状况的一个关键渠道。尽管流行病学文献中已有大量证据系统性地证实了语言障碍和低读写能力与亚健康的相关关系,但对于两者之间因果机制的探索在当前学术界却很少提及。

推送的这篇研究就东道国语言技能的掌握对移民健康状况的因果影响机制进行了探索,从Grossman式的健康生产模型出发,当地语言水平差与健康之间的因果关系可以概括为两大模式:首先,语言能力影响了进入健康生产(health production)的机会(例如高薪职位和安全性职位);其次,语言技能与健康生产效率的提高有关,通过提高投入健康生产的边际生产率实现。

为了克服语言技能的内生性和测量误差对分析的干扰,识别出语言能力对健康的影响机制,研究构建了一个基于幼年学习新语言的能力存在系统性衰退趋势的事实的准实验,提出

关键期假设,认为达到一定年龄门槛(“关键期”)的移民必须比年轻移民投入更大的努力,才能达到在东道国自如使用当地语言的水平。

此外,投入的努力成本,还取决于家庭和东道国语言之间的差异程度(即语言距离)。研究将迁入东道国时处于不同年龄段的和来源地-东道国之间不同语言距离的移民进行比较。通过语言距离的测量,研究有效控制住了非本土移民群体中相当数量的异质性,这样可以检验语言习得成本对移民健康的净影响。

为了检验移民语言水平和健康状况之间的因果路径,应用Grossman式的健康生产模型十分有效。在这个模型中,

个人健康是一种依赖于初始禀赋的不断贬值的资本存量,可以在健康生产过程中通过健康投资、支出和限制而发生变化

。语言能力对健康的影响或许与过往分析中教育因素的影响是相似的。首先,语言能力通过影响投入到健康生产中的关键要素起作用(间接影响),例如就业、职业选择、工资和社会融合等;其次,语言能力能够直接影响健康生产率,效率的提高需要与医疗保健系统进行互动的能力,包括与医疗保健人员的直接沟通,访问和处理卫生杂志、小册子或公共信息活动中提供的健康信息。健康信息的数量和质量的缺乏可能会影响到沟通水平较弱的移民的健康状况。

在这项研究中可能存在的

内生性问题

有三点:1、与健康和语言技能同时相关的未观测变量造成的遗漏变量偏差;2、较低的健康水平降低了预期工资水平,也降低了投资于东道国的特定人力资本的动机;3、分析数据使用的是移民者自评英语水平,自评报告的测量误差也会造成影响,致使研究可能低估语言技能对朴素模型真实影响的估计。

为了解决这些问题,研究采取了两个策略:首先,利用纵向维度的数据,并将二元的英语缺乏指标替换为一个利用非线性时间趋势回归预测得出的英语缺乏指标,以此来减少时变噪音的影响。其次,在移民和语言背景上建立了一个

基于迁入年龄的工具变量

,这一策略可以获得在通常被成为“关键时期”的年龄门槛上获得新语言的能力。这种结构性断裂的原因已经被记载是有神经生物学的基础的,但也可以根植于对年轻孩子有利的心理和社会因素上,例如更大的动力、每天重复使用第二种外语等。由于语言习得的关键期可能与青年发展的关键期重合,所以我们不能简单用这种结构突变来识别变异。更确切地说,识别是建立在不同母语群体到达东道国的年龄所造成的差异基础上的。研究的主要

识别假设是,母语起源的差异会提高东道国语言习得的成本,但对健康生产并不会产生进一步直接或间接的影响。因此不同母语群体之间的健康状况差异完全可以归因于语言习得成本的差异。

在不同母语群体和不同年龄层之间比较,可以让我们将到达东道国时的语言差异因素独立拎出,同时比较其他非语言因素的影响(例如早期文化适应、早期接受东道国教育、医疗保健和饮食等)。

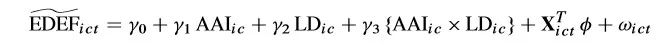

分析采用2SLS(两阶段最小二乘法)来估计方程,标准误聚集在个体层面,以解释在数据中重复观察同一个人的情况。运行了多个嵌套,包括时间和国家的固定效应,以及个体和区域层次上的大量控制变量。一大显著特点是,使用了连续方法来衡量家庭与东道国之间的语言距离,这样可以有效控制非英语母语移民群体中的相当数量的异质性。在估计的第一个阶段,回归分析移民时的年龄AAIi,语言背景LDi(根据出生国的变化,以及移民是否学英语作为第一语言),以及这两个变量的交互作用对移民英语缺乏(deficiency)的影响:

值得注意的是,通过变量构造,二元变量中的测量误差与二元变量的“真”值呈负相关。OLS估计和IV估计都将会有偏差,前者低估,后者夸大影响,因此,OLS估计为语言技能对健康的影响提供了下限,而IV估计则提供了上限。研究后期,研究者使用来自澳大利亚成人识字和生命安全调查(ALLS)的辅助信息,来评估这种非经典测量错误的程度,这套数据信息包含了语言技能的主观和客观的衡量标准。

研究数据

2001-2011年澳大利亚家庭、收入和劳动力动态数据(HILDA),数据中提供了准客观的健康状况、自评语言水平、以及广泛的个人社会经济和移民背景特征。使用澳大利亚作为研究样本,出于以下考虑:首先,澳大利亚是移民大国,同时实施了一项强约束的移民选择政策,要求申请者满足最低健康要求;其次,澳大利亚有一个较完善的公共卫生体系,为医疗服务和处方药提供补贴,因此语言水平差异相关的健康状况差异更有可能反映卫生服务的使用差异,而不是卫生服务的提供差异;第三,在样本中大量移民是以英语为母语,可以作为一个大的控制组,以确定其他移民的语言水平对健康的因果影响。更为重要的是,HILDA数据减轻了我们对最初健康状况的混淆和无法观察的差异的担忧:在年轻时迁入的移民,在他们的祖国暴露于潜在的不利健康状况的时间较短。

研究样本均在18周岁前到达澳大利亚,接受调查时年龄在18-65岁之间。最终样本包括5706个“个人-年份”观测值,其中包含4420个英语为母语的观测值,以及1286个非英语母语的观测值。

变量

健康评分为客观分,分值0-100;主要的观察变量是个人英语水平,属于自评的主观变量,分析中构建了一个英语缺乏的二元指标(英语自评“非常好”为0,其他为1)。控制变量包括个体特征(性别、年龄、教育等),区域层面(国家固定效应、城市环境、地方社会经济优劣势等),以及一组出生地的指标和同期群指标。

为了进一步评估自我报告语言技能中非经典测量错误的程度,研究利用了来自澳大利亚成人识字和生命安全调查(ALLS)的辅助数据。为了达到本文的目的,只使用单一的技能领域的散文读写能力(需要理解和使用各种信息的知识和技能,包括社论、新闻故事、小册子和说明手册)。熟练程度从0到500不等。

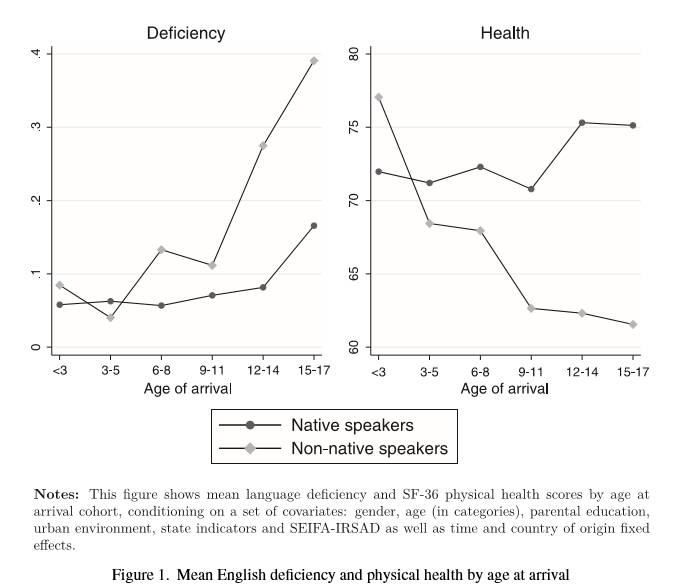

Figure1显示了移民中英语母语群体与非英语母语群体的英语水平和健康水平随年龄变化的趋势。其中图中左边显示的是移民英语缺乏( deficiency)的年龄趋势(即分值越高,英语水平越差),可以看到非英语母语的移民者,年龄越大,英语水平越有可能更差;右图显示健康水平随年龄的变化,非英语母语移民者随着年龄增大,健康状况更有可能直线下降。

OLS及IV模型的实证分析结果均表明:语言障碍对移民(身体)健康造成了巨大的有害影响,特别是与那些本土出生的或在本地接受教育的个体相比,纯外来移民的健康状况更差一些。(分析表略)

东道国语言的习得对移民者在该国社会的融合和发展至关重要,其在劳动力市场中的价值被广泛地应用于对收入和就业率的分析中。本研究分析了语言能力(水平)对移民健康状况的重要性。为了确定语言对健康结果的因果关系,研究利用了“关键期”概念,即童年时期学习新语言的能力系统性衰退的事实,构建工具变量。并利用语言距离和到达年龄变量控制移民群体内部的异质性。这样来自不同语言背景的移民;以及迁入澳大利亚时处于不同年龄阶段的群体之间可以进行比较。

模型估计结果意味着语言障碍对移民身体健康得分的显著负因果效应。或许可以使用Grossman的健康生产模型进行解释:语言水平对移民的健康生产发挥了双重作用:其一塑造了对投入到健康生产中的要素(如就业、职业选择、工资和社会融合)的获得,其二也使个人更有效地使用这些要素来维持他们的健康状况。

移民东道国语言水平较低对健康状况的消级影响,表明了语言能力不仅影响到移民的经济回报,同时也深刻影响着他们的非市场回报。为移民提供诸如早期语言课程和口译服务等公共措施是帮助其尽早融入东道国社会、获得健康的重要举措。

文献来源:

Andrew Clarke and Ingo E. Isphording(2017). Language Barriers and Immigrant Health.

Health Economics

(26): 756-778.

文献整理:雅静