前阵子拼多多 Q3 财报一出,低于市场预期,给了一波抄底的机会。

我把零零散散的各个美股都卖掉(港股只留了腾讯),全仓了拼多多。

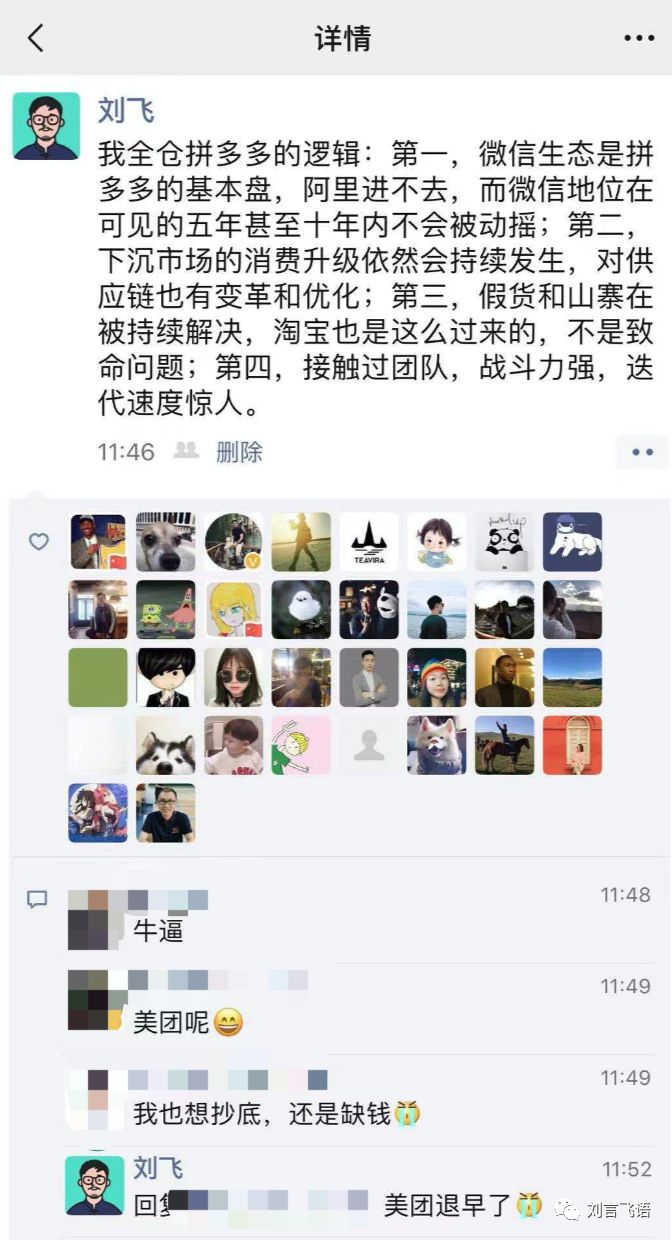

前几天我基于自己的判断逻辑发了一条朋友圈:

有些内容可以展开说说。

这些都是我

自己的决策路径,有不少是纯主观的认知,不是严谨的投资分析。

尤其不构成投资建议,仅供参考

。

1 微信生态是拼多多的基本盘,阿里进不去,而微信地位在可见的五年甚至十年内不会被动摇

逐一说明。

黄峥在界面新闻的一次采访中提到的一句话我印象深刻:

现在手机的电池消耗量有 50% 被微信消耗掉,而京东淘宝的搜索型交易超过 80%,这个不对等产生了巨大的落差。

这是我见过最优秀的洞察之一,简洁高效,又准确。

这个落差体现的是:

大量的用户是在微信中看到、聊到某件商品,然后再打开京东淘宝搜索,中间的体验并不连贯。

而阿里和腾讯的神仙之争,就会给这中间的 gap 留下一个小巨头的空间。

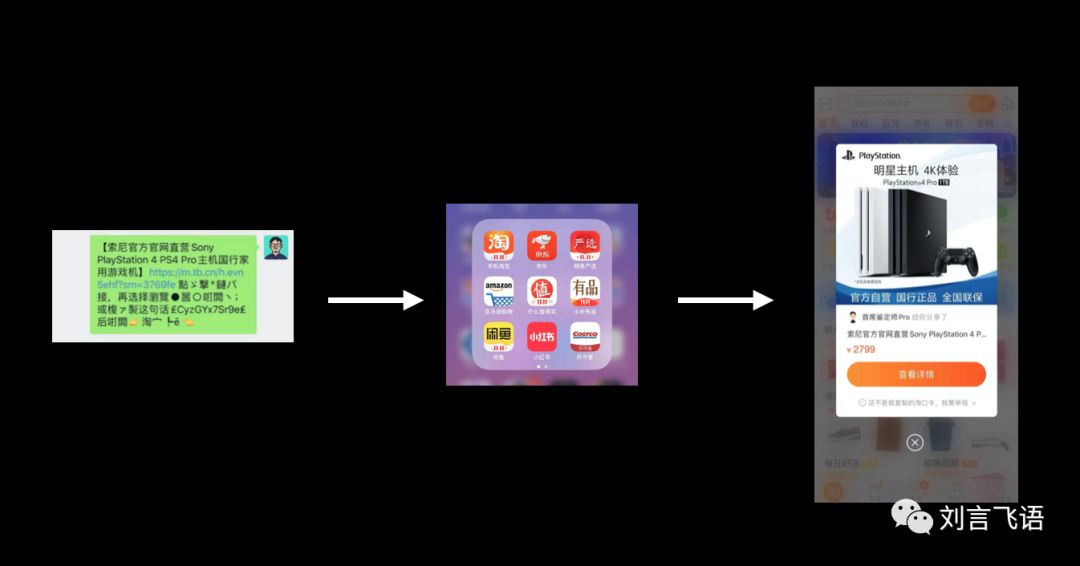

就实际的情况看也是如此,淘宝在微信的体验非常麻烦,淘口令、二维码图片等等,都是折中的解决方案,像“员工内购”这样顺滑的体验,拼多多可以做,阿里系不能做。

(拼多多的微信端内体验)

(淘宝的微信端内体验)

别小看步骤的简化。

许多人说,淘宝这个也没麻烦多少啊。

对个体来说,貌似还好;

但视角放在亿级的用户体量上,转化率就有巨大的差异。

另外,淘宝的这个体验,是假设每个人都安装了 APP。

而实际上,装机量会与城市发达程度成正比。

在我老家的县城,甚至乡镇,不用说淘宝,连支付宝很多人都不会安装的。

而微信就能成为手机生活的全部。

这是两个维度。

“微信内更佳的体验”(暂且称为 A 场景)会带来社交场景的电商转化,无论是闲聊推荐,还是目的性更强的社交玩法。

会洗原来淘宝的用户。

“用微信不用淘宝”(暂且称为 B 场景)则会直接带来大规模的流量,这些用户原来可能是在附近的超市、夫妻店买东西,也能转移到线上。

这是洗原来线下消费的用户。

只要微信的盘子稳,那所谓“微信电商”就是拼多多的基本盘。

微信的盘子稳就不用多说了,现在没有看到任何可以取代微信的下一代设备(VR、AR?)或交互方式(语音?AI?),遥遥无期。五年、十年,甚至更久,都不会受到威胁。

流量是稳的,拼多多只要站稳脚跟,就能持续成长。拼多多做的事情,本质就是在腾讯的地盘上,再造一个淘宝。

那么是否能站稳脚跟、是否能造得出来,就是接下来我要讲的几点。

2 下沉市场的消费升级依然会持续发生,对供应链也有变革和优化。

就像上次跟少楠聊到的(

【三五环·第4期】跟产品经理刘少楠聊聊产品经理

),许多人理解不了拼多多是没有亲身体会、没有场景洞察,本质是只有“五环内”的视角。

少楠提到,他理解拼多多,就是因为他老家附近就是有这样的菜场、集市,在同样价格区间里,拼多多的确能买到相对更有品质的商品。它们的旧体验,并不是天猫、京东的品牌店,而是线下更粗糙的夫妻店、小摊主。

我在几年前回家时,试图教会我家里的长辈用淘宝,但反复尝试几次都以他们没有太大兴致而未遂。但这几年回家,长辈全都在用拼多多了。低价、社交属性,成为了很强的动机。淘宝和我没做到的,拼多多做到了。

就如同刚刚说的,不在这种环境下,可能很难想象,居然有人还没装支付宝?但现实情况就是,在下沉市场的生活场景下,微信里有就用,微信里没有,就不会装了。

低价、山寨品不是假货,他们也仍然有品牌化、品质化的空间。从 toB 的视角看,拼多多也完全有机会协助商家,做与淘宝同样的事情,提供更多工具,甚至更前置地推进改造供应链,出现许多新的价廉质优的品牌商家。

这些对用户需求和用户场景的说明,是对刚提到 B 场景的诠释。

3 假货和山寨在持续被解决,淘宝也是这么过来的,不是致命问题

拼多多充斥着大量的假货和山寨,原因有二:

第一,面向的下沉市场的旧体验中,原本就存在山寨,也有鱼龙混杂的假货;

第二,电商平台的服务体系是需要逐步建设的。

第一条很容易理解。

刚刚说的小摊主、夫妻店、集市,本就是山寨品和假货的聚集地。

这些商品搬到线上后,当然也是同样的玩法。

这种传统的玩法当然不够长久,就需要提到第二条了,需要逐步完善服务体系。

作为 C 端产品经理或者 C 端用户,往往只会关注表面的体验,或者认为服务是件容易的事情。

不就是打假吗?

下决心就行了!

打假不力,就是决心不够呗。

事情当然没这么简单。

我自己做了多年的 O2O,深知多边平台的艰难。

如果是自己员工,有的是办法定规则、做奖惩,但如果是面向小 B,第一,他们不在你面前办公,你没法收集足够全面和准确的信息,也没有权限做最直接的管控;

第二,他们也是用户,也讲究公正公平,一旦有错判,让他们失望,就会导致严重的流失。

打假是服务体系的一环,除此之外,还包括评价体系、物流体系等等,都是需要花费时间积累经验的。

规则是要在执行过程中逐步完善和匹配的。

滴滴也是花了接近两年时间来做好车上服务的,使纠纷率大大下降,司乘关系趋于良性,这在个人微观层面不好讲,但在宏观层面是了不起的进步。

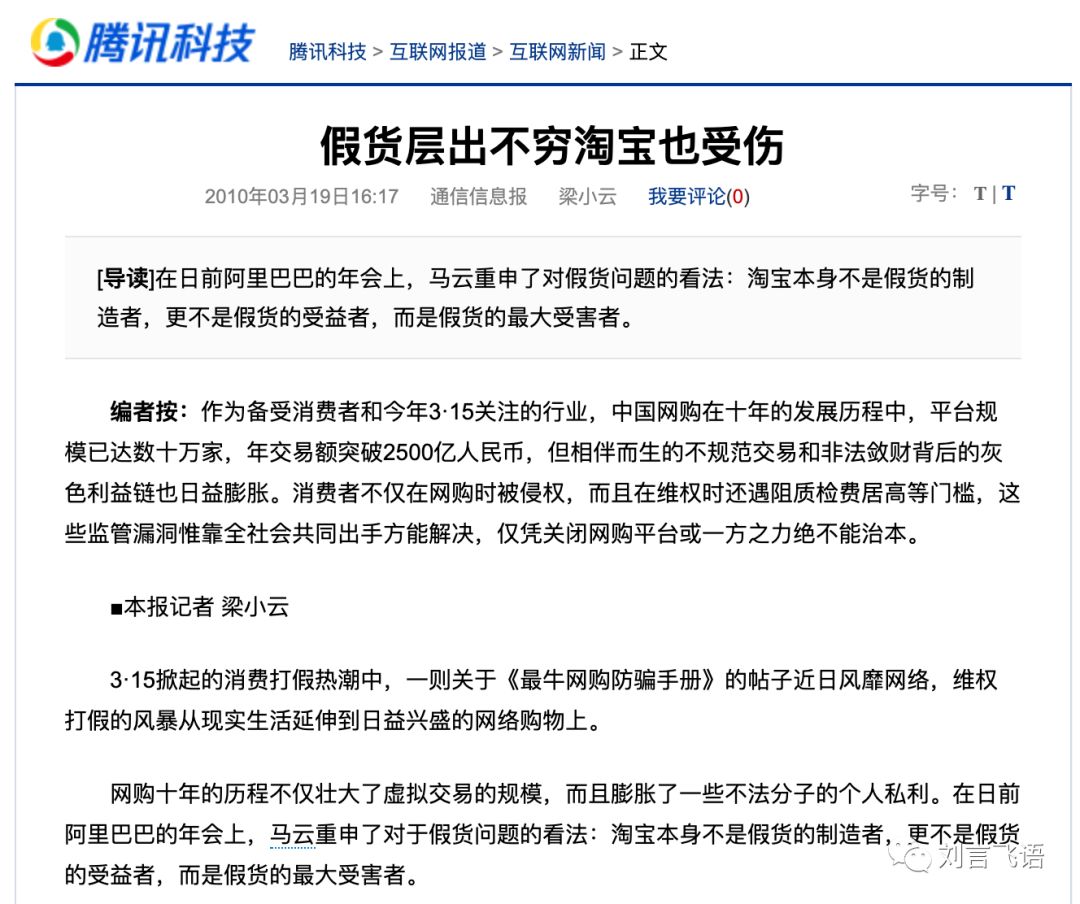

网民总是健忘的,2010 年淘宝的假货门,乃至更早之前许多人的言论,都是直指电商是假货的温床。

当时被人喷到爆的马云都只好说出“如果把淘宝关了假货就灭了的话,淘宝人今天晚上就把淘宝关了”这样的话。

(2010 年的新闻。

)

淘宝是很了不起的平台,阿里是很了不起的公司,过了这么多年,塑造的电商的服务体系都是行业标杆。

也很少有人再提淘宝的服务品质很差,电商有原罪之类的话了。

这反而也给拼多多一个契机:

许多体系都有了前辈经验,可以更快地试错了。

典型的如物流体系,就不用重新再建设一套了,四通一达都可以快速合作。

对于在微信上重建一个高品质服务的电商平台,我对拼多多是深有信心的,这就过渡到了下一个观点:

执行力。

4 接触过拼多多的团队,战斗力极强,迭代速度惊人

接触过一些朋友,拼多多是我见过执行力方面最像字节跳动的公司了,就是两点:

对数据有追求(甚至信仰)、迭代飞快。

在拼多多,产品经理是自己直接做大多数决策的(在阿里和滴滴都显然不是这样,与运营的协作还是很磕巴),并且很追求效率。

比较极致的情况下,上午上线一个活动(比如砍价),中午看数据做分析,下午就能做一次改版直接上线,实验有了结论,当晚就再调整策略,半夜再上线一个版本。

这在传统一些的互联网公司,都是很不可思议的。

这就提到,许多人认为拼多多是“对人性理解深刻”、“是社交电商的鼻祖”,纷纷跟拼多多学习许多社交裂变的玩法,反复推理、思考、分析、模仿、抄袭...... 但是这却跟拼多多自己的做法背道相驰。

拼多多的内部,都是同时在尝试无数的营销方案和玩法,尝试大量的不同产品功能和策略。

(这基于刚说过的快速迭代和数据能力。

)他们不会预设太多判断和策略,而是交给市场来验证。

所以,从结果看,我们看到的砍价活动,可能是尝试了 100 种活动后 ROI 最高的、效果最好的方式,但这是在特殊的约束条件/场景下的。

在另外的场景中,又会尝试别的 100 种活动,自然淘汰后选出最佳的。

模仿者既然是粗劣的模仿,当然就通常不会是自己面临场景、用户下的最优解。

这是我认为拼多多极致执行力带来最优解的方法。

也是我认为在其他的场景,他也能够做好的原因。

5 关于黄峥个人

除了刚刚说的团队极致执行力,黄峥的个人战略思考和认知能力都是顶级的,可以关注他的个人公众号,或者搜采访他的几篇新闻稿。

不管是“Costco+迪士尼”的定位,还是对下沉市场的敏锐捕捉,都十分打动人。

我提到的也可能只是他战略方向中的一小部分思考呈现出来的结果。

所以如果信他个人,也不失为押一个公司的要素之一。

6 关于一些言论

如果认同和理解我刚说的观点,那常见的一些言论,也容易辨识和得到进一步结论了。

“拼多多的社交裂变活动太 low 了。

”