近世人物志之一:

慈禧的知识

光绪二十四年四月初十日

(1898年5月29日)

,恭亲王奕訢去世。其卧病在床之时,光绪皇帝曾去探视,询问朝中人物谁堪大用。奕訢答道,除了积毁销骨的李鸿章,中央唯有荣禄,地方则数张之洞和裕禄。这三个人选,尤其前两个,相当讲究。当时光绪与慈禧太后的关系已经岌岌可危,奕訢看在眼里,以其老成谋国,自然要设法补救。他所推荐的人物,除了才具,还得有调和帝后之心。荣禄一向被视作慈禧的人马,不过此人一来识大体,二来有血性,重感情,其早年曾受醇亲王奕譞提携,奕譞即光绪的亲生父亲,故而纵使他倾向慈禧,却也会尽力保全光绪。至于张之洞,则是著名调和派,如其诗云:“璇宫忧国动沾巾,朝士翻争旧与新。门户都忘薪胆事,调停头白范纯仁。”此处之调停,主要针对新旧两派,然而帝后之争,从一定意义上讲,恰可转换为新旧之争,张謇说“晚清朝政之乱,表病在新旧,本病在后帝”,一表一里,骨肉相连。拿此后十年荣禄、张之洞的作为来检验,的确不负奕訢临终之荐。

奕訢推荐的三个人选,显然都不符光绪的预期。他继续问道:户部尚书翁同龢如何?翁同龢是他的老师,甚至是他的精神父亲。奕訢答:所谓聚九州之铁,不能铸此错者。这则是非常严厉的批评。人之将死,其言也善,况且以奕訢晚年依违两可、和光同尘的性情,能说出这样的重话,足见对翁同龢怨愤之深。

光绪与奕訢的对话,出自《申报》

(1898年6月27日)

报道,作者号称“天津采访友人”,不知友人为谁,何以能见闻光绪探视奕訢这等秘事。据金梁《四朝轶闻》,奕訢死前,曾“泣奏翁居心叵测,并及怙权”,不过倾听者换成了慈禧。结合这两种说法,可知奕訢临终抨击翁同龢,应非捕风捉影。退一步讲,哪怕《申报》之说系记者杜撰,奕訢对翁同龢的评价,不能代表其人观感,却足以代表媒体的观感。姑且以此为话头,来说翁同龢。

今人对于翁同龢,至少有三点误会:第一,误以为他是维新派;第二,误以为他向光绪举荐康有为;第三,误以为光绪二十四年四月二十七日

(1898年6月15日)

他被开缺,出于慈禧旨意。事实上,在维新与守旧之间,翁同龢属于折中派,接近张之洞所云的“中体西用”,其名言“西法不可不讲,圣贤义理之学尤不可忘”,正呈现了他的政治立场,故此,他与康有为等主张急进的维新派之间,还是有一定距离。除了观念差异,他行事一向谦恭、缜密,与康有为的狂放、躁进泾渭分明,这两大因素,决定了他不可能成为康有为的同路人,在光绪面前为康有为大吹法螺的乃是张荫桓。戊戌政变之后,康有为、梁启超等为了保护流放新疆的张荫桓,同时有意借用翁同龢的名望,于是在《戊戌政变记》等文本当中虚构了翁同龢激赏、保荐康有为的故事,瞒天昧地,流行至今。真相则是,翁同龢非但不曾“密保康有为”,反因试图与康有为划清界限,批评其居心叵测,不愿呈送其著作给皇帝,以至激怒光绪,被革去官职。

澄清了这三点,翁同龢的肖像便呼之欲出。要言之,这是一个标准的中国传统士大夫,士大夫的优点,如人品、文才、操守、清望等,该有的他都有;士大夫的缺点,如保守、空疏、门户之见等,他也一样不缺。以其才具,适合周旋于盛世,当太平宰相,偏偏遭逢数千年未有之大变局,则不免捉襟见肘,进退维谷,最终误国殃民,几乎身败名裂。

奕訢或《申报》对翁同龢的批判,集矢于一点,即自甲午战争以降,政局溃败,翁同龢责无旁贷:“甲午之役,当轴者力主和议,会建三策:一、收高丽为行省,封韩王如衍圣公,优给俸禄,世袭罔替;二、遴派重兵,代守其国,以备不虞;三、以高丽为各国公共之地,俾互相钳制,以免强邻得所措手。时翁大司农(翁同龢)已入军机,均格不得行,惟一味夸张,力主开战。以致十数年之教育,数千万之海军,覆于旦夕,不得已割地求和。外洋乘此机会,德据胶澳,俄租旅大,英索威海、九龙,法贳广州湾,此后相率效尤,不知何所底止?此皆大司农阶之厉也。”

这样的责难,当时并不鲜见。譬如翁同龢的弟子文廷式,不为长者讳,照样批评其师。他认为,从甲午

(1895)

到戊戌

(1898)

,这三年正值翁同龢当国,大权在握,“一人而兼任师傅、军机、总理衙门、督办军务处,又领户部,皆至要之职”,国事却是一塌糊涂:“……失胶州,失旅顺,失长江之利,东三省隐与俄,广西、云南隐与法,江、浙属英,闽属倭,皆欺中国臣民而徇外国人之请。伊古以来,亡天下之魂,未有甚于今日!又行昭信股、西铺税、药牙税……朘削百姓,殆无生路。”对此,只怕翁同龢“难逃天下后世之责矣”。

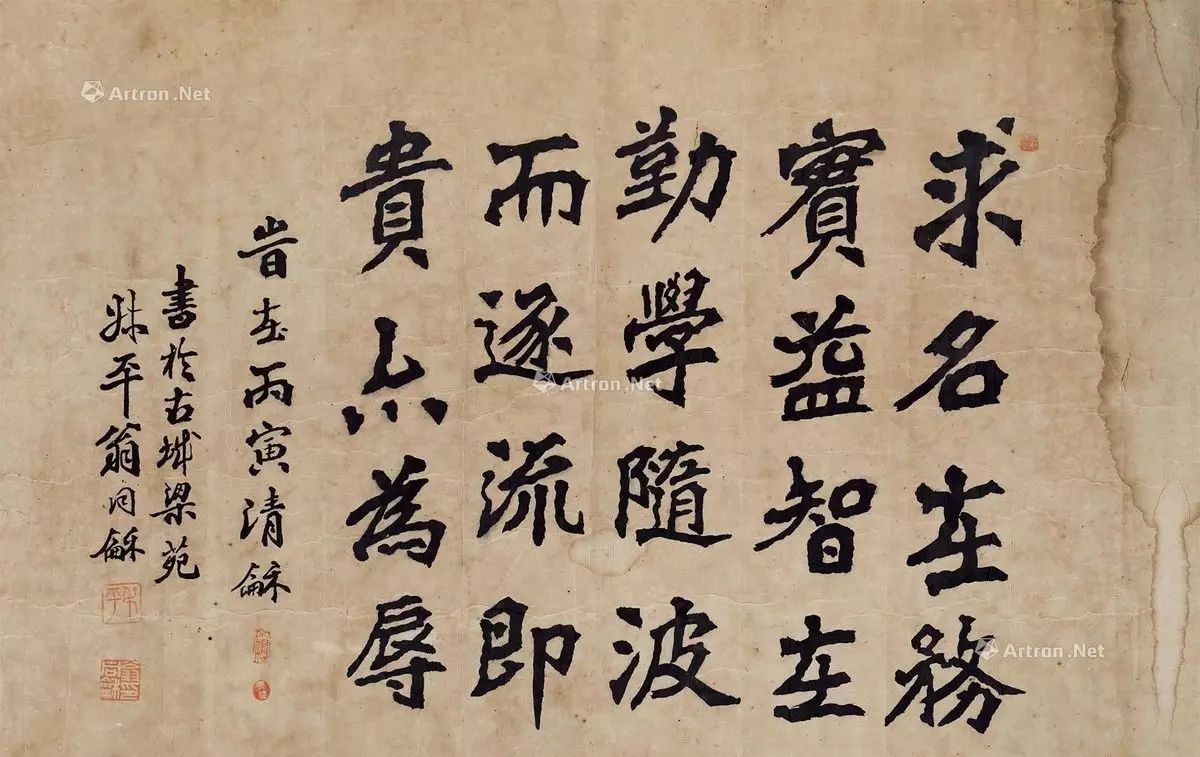

翁同龢书法

这一应罪过,还得从甲午战争说起。这场战争,可谓中国近代史的一大转折点。现在来看,其中最关键的问题,不是清朝为什么战败,而是该不该开战

(如时任湖南巡抚的陈宝箴认为李鸿章的错误“不在于不当和而和,而在于不当战而战”)

。其实自鸦片战争以来的几乎所有中外战争,都深陷一大困局,借用胡兰成之言,即“战难,和亦不易”。战难,由于国力不如人;和难,除了列强欲壑难填,还得直面朝野清议的压力。甲午战争爆发之初,翁同龢一味主战,一来因其不识洋务,不懂军事,纸上谈兵,以为中国必胜日本;二来则是“诸名士实怂恿之”

(何刚德《春明梦录》)

,名士之代表,即文廷式,翁同龢时为士林与清流之魁首,为了维护这一派的人心和利益,即便明知不能战,那也必须主战,何况他头脑发热,以为北洋兵舰足堪一战;三来基于与李鸿章之间长达数十年的私怨,因李鸿章主和,他势必主战,并逼李鸿章出战,如果战胜,作为主战派领袖,他有统筹全局之功,如果战败,则可把李鸿章逼入绝路,这便是他的如意算盘。对比之下,前两点属于书生误国,最后一点十足小人行径,为了一己之怨,不惜牺牲国家,只不过在主战高调的包装之下,他的私心反成义举。