2.1

CRO&CMO商业模式——订单驱动、成本加成

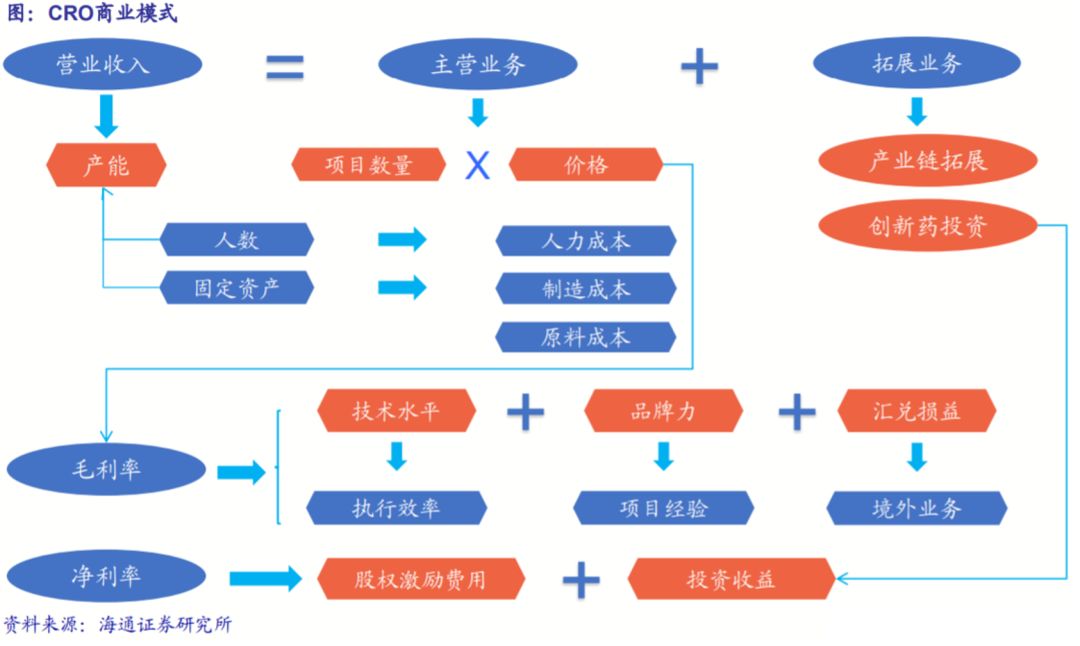

CRO商业模式:

订单驱动型行业,价格是成本加成。

CRO收入规模 = 单人产出*人数;CRO的产能是人;

CMO收入规模=“坪效”*固定资产,产能是固定资产。

2.2

强者恒强的逻辑

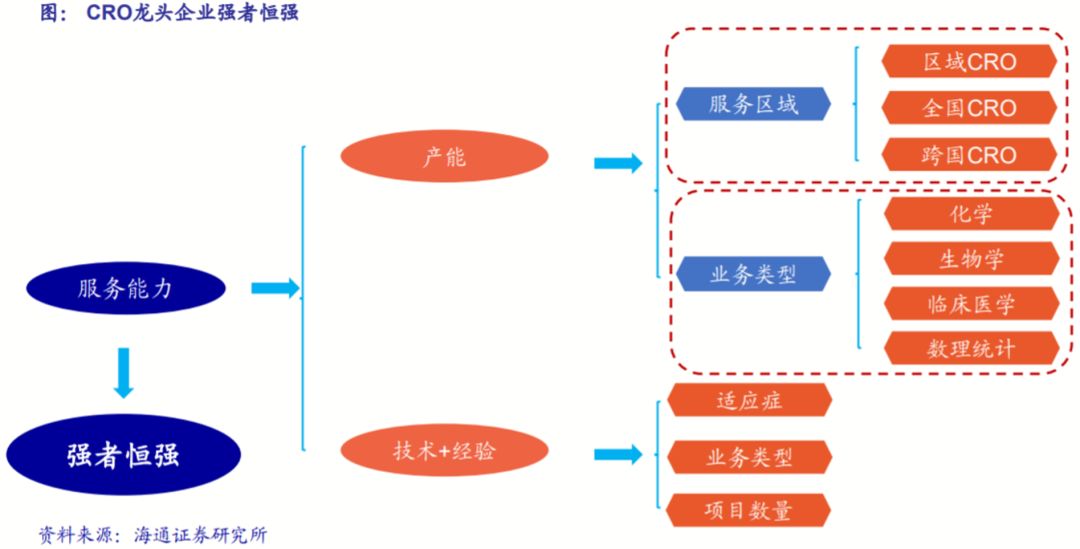

头部CRO公司壁垒:

服务区域广、服务领域深、项目经验丰富;

对于药企来说:试错成本高,成本敏感性不高:

以VC-start-up生物客户公司为例:此类公司研发费用来自于一级市场股权融资,公司的

估值是来自核心品种的临床进度。对于科学家团队或者管理层来说,保证试验又快又好的完成是首要任务。选择口碑好、能力强的CRO

协助研发能够得到投资人的信任,毕竟CRO的费用与整体研发费用相比,只占了一小部分;

结果:强者恒强的竞争格局。

2.3

人才密集型:单人产出与业务结构相关

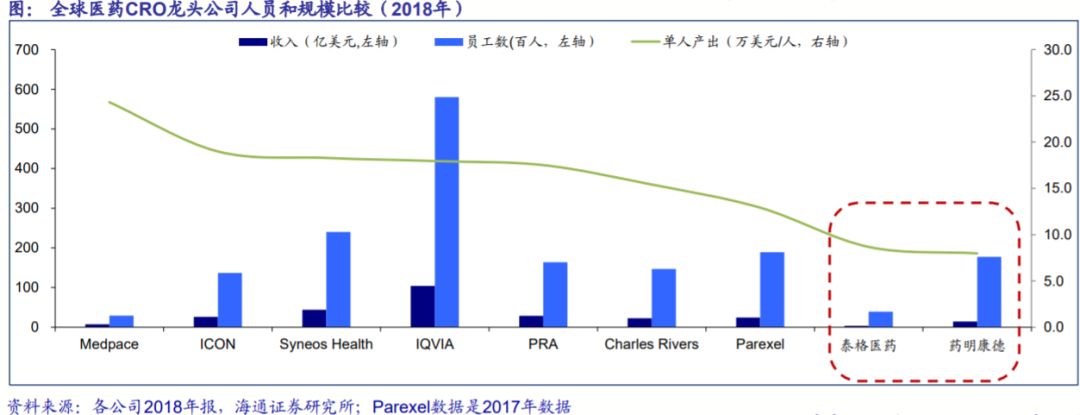

CRO产业规模和人数呈现较好的相关性,国内龙头单人产出仅为全球龙头的1/3-1/2之间。

从全球医药CRO产业发展路径看,销售规模的扩张

(无论通过并购、内生)都是伴随着人员扩张,除了特别情况外,公司的销售规模和人员数量是匹配的。全球龙头公司的单人产出基本维持在

15-25万美元/人,但唯一挤入全球前十大的国内龙头CRO药明康德(其中CMO占比28%)单人产出仅仅在8万美元/人左右,和全球龙头相比有1-

2倍的差距。

我们认为药明康德人均产出的差距主要因为主营细分业务的不同:Charles River的临床前CRO服务包括模型建立、安全评价等;药明康德的临

床前CRO服务以小分子化合物合成为主,辅以生物测试以及安全性评价等服务。相对来说,化学合成业务的人均产出更低,直接人力成本更

高。

泰格医药人均产出(2018年)8.7万美元/人,与业务类型相似的IQVIA、PRA、PAREXEL等相比,仍有较大的提升空间。

2.4

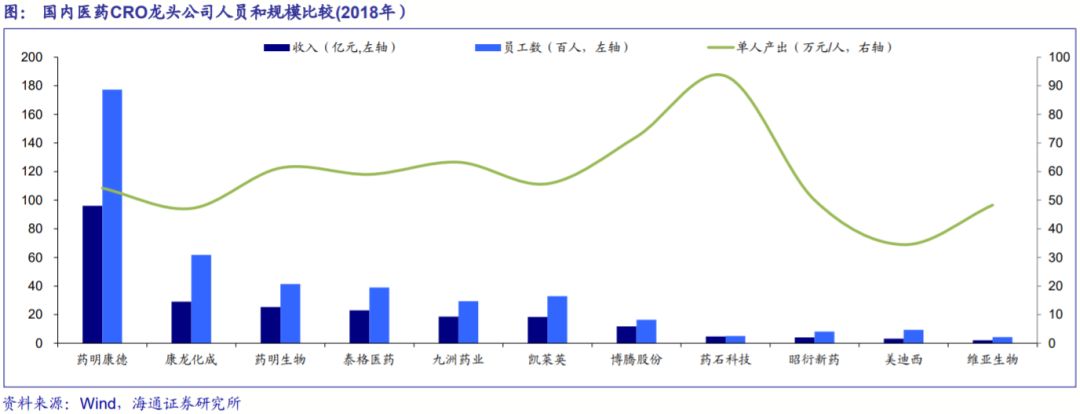

人才密集型:从人数、单人产出看CRO发展 (国内)

在产业的特点方面,国内CRO和全球龙头公司类似,人员规模和销售体量存在较大的相关性;

从单人产出方面,处于行业第一梯队的药明康德、泰格医药、康龙化成等,单人产出在7-8万美元/人的水平,和全球龙头相比,都存在比较大的差距。

2.5

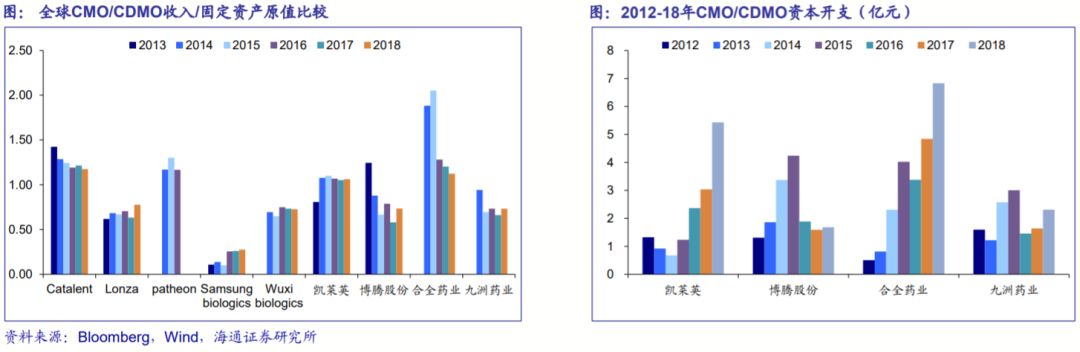

CMO/CDMO体量取决于产能规模和利用率

对于CMO来说,比较单人产出意义不大,毕竟收入规模与生产产能有关,相对于CRO的人均产出,我们认为CMO“坪效”=收入/固定资

产原值体现企业生产效率和产能利用率。我们发现,国内CMO企业“坪效” 约0.65-2.05,这一指标并不比欧美企业低。

产能的扩建依靠资本开支,当期资本开支反映了未来几年收入规模上限。

3. 从优势、空间、估值等看国内CRO&CDMO竞争力

3.1

国内以临床前CRO和CMO为主,逐步拓展业务

药明康德收入体量最大,覆盖业务领域最广。

2018年临床前CRO收入51.1亿元,收入占比53%;CDMO&CMO业务2018年收入27亿元,

收入体量同样国内领先。另外美国区实验室服务业务提供细胞和基因治疗等CRO服务,2018年该部分业务收入12.04亿元。

泰格医药为临床CRO龙头,临床CRO是医药外包市场空间最大的细分领域。

方达医药丰富了泰格医药临床前业务领域,平台化日趋完善。

港股药明生物布局全产业链生物药CRO&CMO,业绩增长快。

3.2

“工程师红利” 是离岸外包最大优势

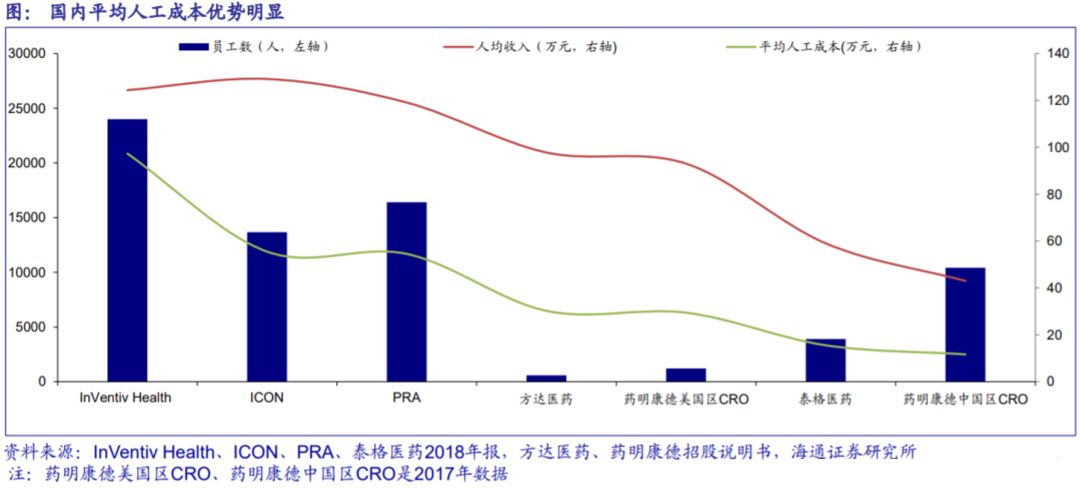

离岸外包业务人工成本优势明显:

工程师红利是我国CRO&CMO行业快速崛起的重要因素。收入规模 = 单人产出*人数规模,CRO是人力

密集型行业,人力成本的优势带来更低的获客成本,订单获取能力强。

以临床CRO为例:

临床试验方案设计——临床试验执行——数据分析和注册申报的整个临床推进过程中,临床试验方案设计需要很强的技

术和经验的积累,临床试验执行需要属地化,唯有最后一个环节数据分析和注册申报咨询服务能够实现离岸外包。泰格医药2018年平均人

工成本分别只有16万元/人,子公司方达医药由于59%员工位于美国,2018年平均人工成本达到30万元/人。跨国CRO企业InVentiv

Health、ICON以及PRA等2018年平均人工成本分别为97万、55万、55万元,国内企业人工成本优势明显。

3.3

股权激励锁定人才

无论是CRO还是CMO,核心技术人员是公司“最宝贵的财富”,如何留住这些人才是公司管理层首先要考虑的问题。2019年以来,A股

上市CRO&CMO纷纷推出股权激励计划(包括限制性股票还有股票期权等),建立长效激励机制,真正做到吸引和留住优秀人才,这对

人力技术依赖的CRO&CMO持续发展至关重要。

3.4

行业景气度高是在岸外包核心驱动力

直接受益于国内行业高景气度,国内业务驱动收入端快速增长。

由于我国新药研发起步晚,研发投入低,大部分CRO&CMO企业是基于国

内工程师红利,依靠海外药企的订单初步成长起来的。然而海外市场尤其是欧洲和美国市场发展日渐成熟,行业增长稳定,与此同时国内

CRO行业高景气,CRO&CMO企业国内业务增速都超过30%。当前时点,国内收入占比高的公司业绩直接受益于国内行业高增速。

昭衍新药、泰格医药国内业务占比超过50%,国内业务高增长驱动整体业务增长明显。

例如:泰格医药2018年国内业务收入占比53.7%,

国内业务增速71.0%,假定2019年能够维持这样的增速,那么2019年泰格收入增速国内业务贡献约38.0%;以此类推药明康德2019年国内

业务收入贡献15.3%等。

3.5

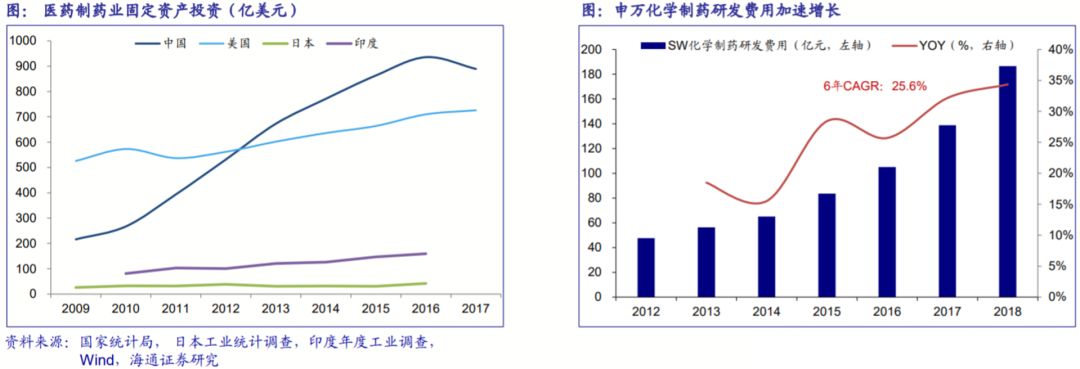

CMO/CDMO增长驱动力——产能转移&国内景气

人才&产能优势:中国拥有全球最多高学历的制药相关专业人才和固定资产投入。

CDMO行业技术壁垒在于工艺的研发与优化,属于技术以及

经验密集型。高水平的专业制药以及工程人才是必不可少的。国家统计局数据显示,2017年我国医药制造业固定资产投入5986亿元,大约889

亿美元,远高于美国、日本以及印度的医药制造业固定资产投入,充足的产能建设能够保证CDMO行业快速的发展。

国内行业景气:MAH带来国内增量,创新性工艺研发仍然属于稀缺能力。

药品上市许可持有人制度(MAH)允许试点的药品研发机构和科研

人员取得药品的批准文号,并且对药品质量承担相应的责任,该制度对于鼓励药品创新、提升药品质量具有重要意义。2012-2018年上市药企

中化学制药研发费用从47.56亿元快速增长到186.60亿元,6年复合增速25.6%,研发投入加速增长。国产新药逐步进入临床后期以及商业化,

国内头部CDMO企业国内业务增速提升,显著驱动业绩增长。

3.6

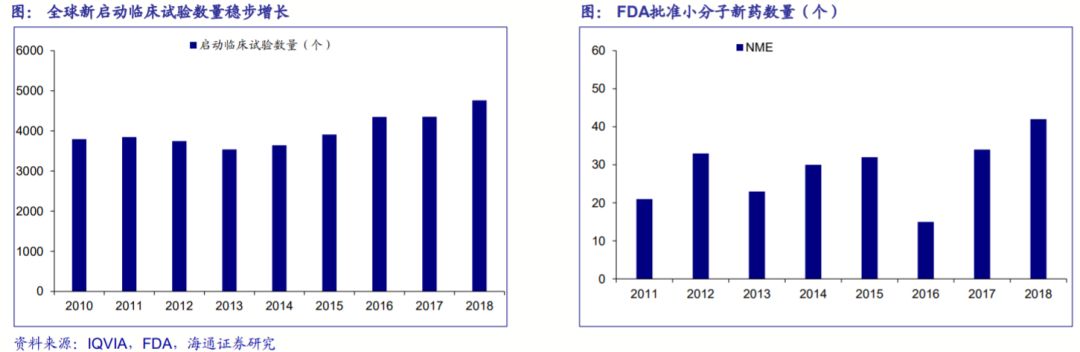

CMO/CDMO区别传统制造业在于需求持续增长

CDMO区别于传统制造业最核心:下游需求持续增长+项目早期承接的能力,最终结果是收入规模能够持续增长:

3.7

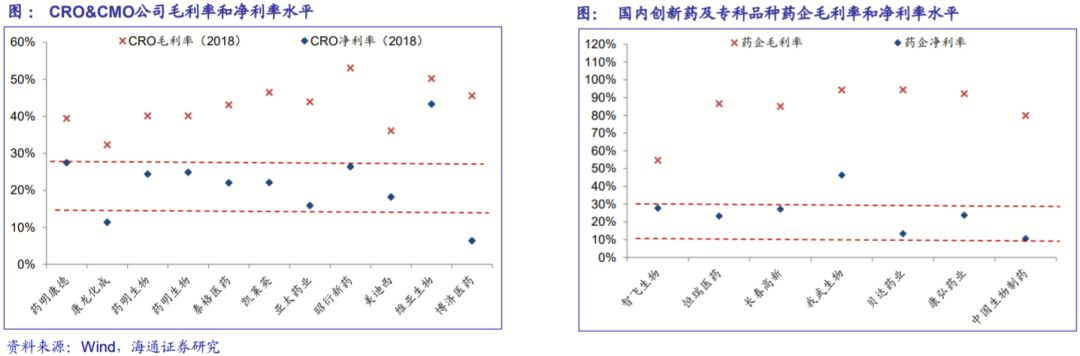

CRO VS药企:毛利率低,净利率相当

CRO企业人力密集型,研发人员规模以及执行效率决定了收入规模;

药企的持续发展由研发费用驱动,收入增长由销售费用驱动;

CRO&CMO企业优势:

1)低研发投入;2)低研发风险;3)低销售费用。

3.8

CRO&CMO业务拓展能够打开成长天花板

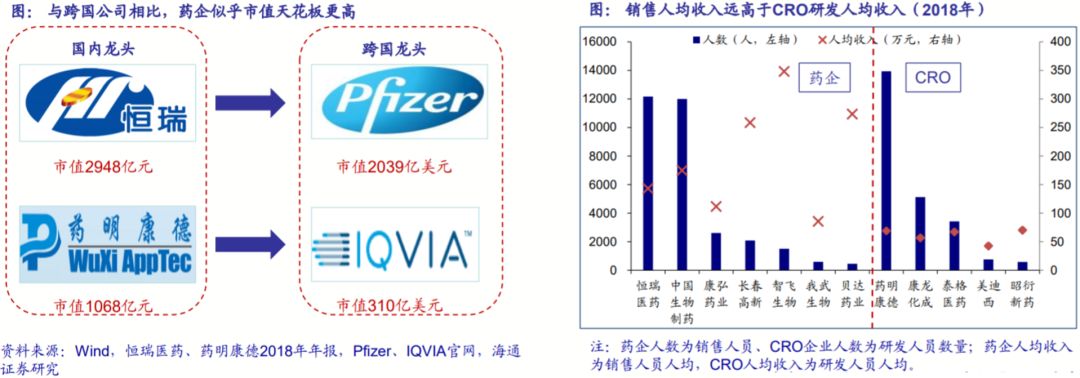

虽然CRO&CMO企业盈利与药企相当,但是有观点认为CRO企业天花板比药企低。我们推测有两方面原因:

人力密集型,没有规模效应:

CRO收入规模依靠研发人员规模驱动,人员规模不能无限制扩张,存在管理半径;药企收入看上去依靠研

发和品种,并不是人力密集型,有规模效应。——

药企收入实际是销售驱动,销售人员数量一定程度决定了收入规模(销售人均收入远高

于CRO研发人均收入)。

与海外头部药企对标,市值天花板不高:

截止2019年8月8日国内医药龙头恒瑞医药市值约2948亿元 Vs 跨国药企龙Pfizer市值2039亿美

元,我们认为恒瑞成长空间巨大;国内CRO龙头药明康德市值1068亿元 Vs 跨国CRO龙头IQVIA市值310亿美元,看起来向上空间有限—

—

我们认为CRO细分领域众多,业务拓展能够打开成长天花板。

3.9

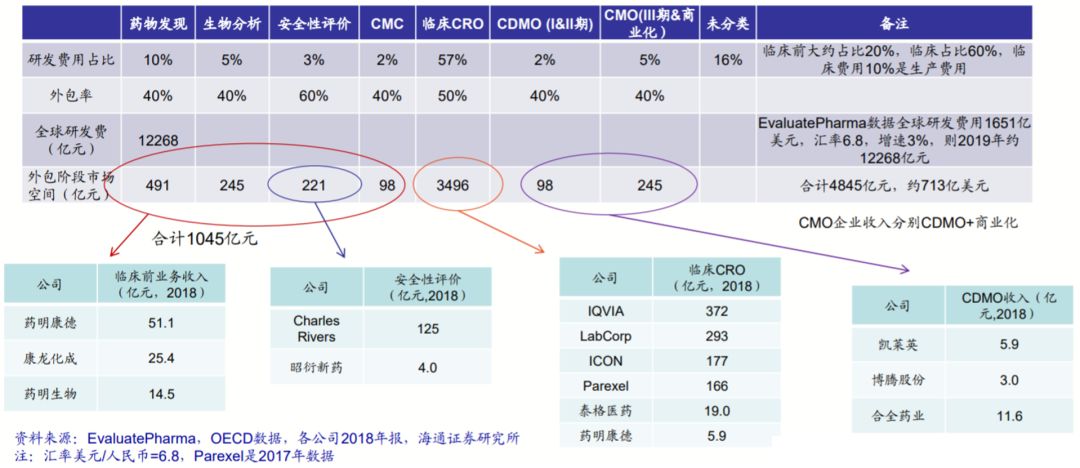

医药外包市场空间足够大

受益于全球研发费用的持续增长,我们预计全球CRO&CDMO企业市场空间超过713亿美元(未计算CMO商业化品种),我国企业的市场份

额仍比较小。

3.10

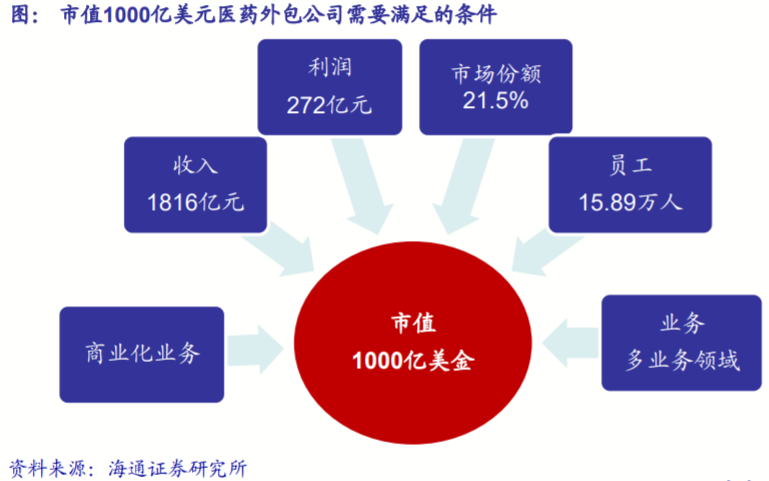

能否出现市值1000亿美金的CXO?

从估值、利润、市场份额考虑:

假定PE在25倍,40亿美金利润体量,按照净利率15%,需要267亿美金的收入体量,大约1816亿人民币

(汇率:人民币/美元=1/6.8)

-

假定其中30%是商业化生产的收入,(未包括在研发费用里)约545亿元,那么CRO&CMO来自研发阶段收入1271亿元;

-

我们测算2019年CRO&CDMO空间4845亿元,假定10年CAGR增速2%,10年后空间5906亿元,CXO的市场份额约21.5%(1271/5906)。

从管理、执行层面考虑:

收入1271亿元,按照国内企业人均收入80万/人计算,员工人数15.89万人,涉及专业包括化学、生物学、临床医学等;需要大量专业人才。

3.11

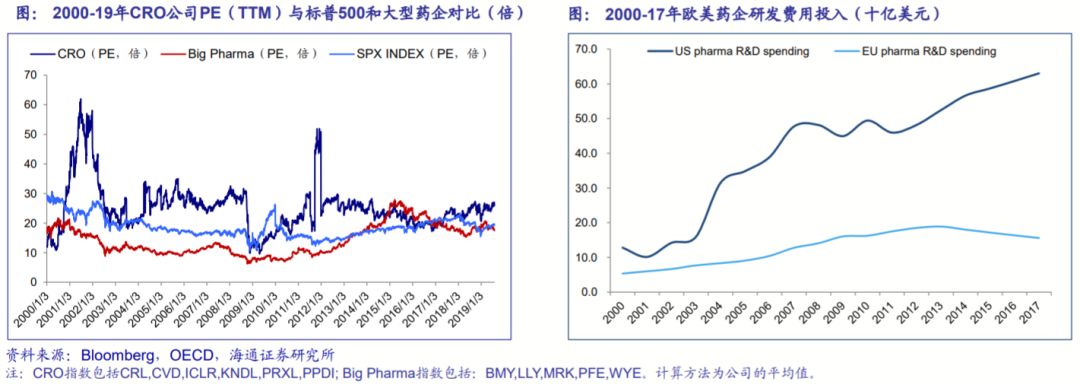

估值:2000-19年CRO、标普500和大型药企PE

2000-2008年是医药行业景气的阶段,创新药大量获批上市,欧洲和美国企业研发费用增加超过10%,BigPharm因为研发管线成熟,增速放缓,PE维持

在10-20倍。CRO公司在2000-08年间始终保持20倍以上的PE,在遭遇2008年金融危机,各大企业缩减研发费用以后,随着研发费用重新增加,CRO公

司的平均估值PE又逐渐升高,维持在30倍以上。

3.12

对标海外CRO,国内CRO 增速更快

海外临床CRO企业2004-2018年收入增速中枢0-20%,对应PE的估值中枢约15-30倍。国内CRO企业收入3年CAGR>25%,我们认为对应PE估值中枢>40倍合理。

3.13

CRO公司估值与新药研发景气度有关

国内CRO企业上市比较晚,泰格医药在2012年8月17日上市,随后博腾股份、博济医药等在2014-15年陆续登陆A股。新高峰注

入亚太药业、百花村收购华威医药、量子高科收购睿智化学,凯莱英、昭衍新药、药石科技、药明康德、康龙化成陆续上市,美

迪西等提交招股说明书,A股CRO、CMO板块日益壮大。

目前A股部分CRO平均PE仍然维持在高位,维持在50倍以上(2018年)。去除新股上市的影响,

我们认为国内创新药行业的兴

起,研发投入的大幅增加,将维持CRO行业估值处于阶段性高位。

4. 核心公司投资建议与盈利预测