虽不靠谱,但却神似。

文|沙森

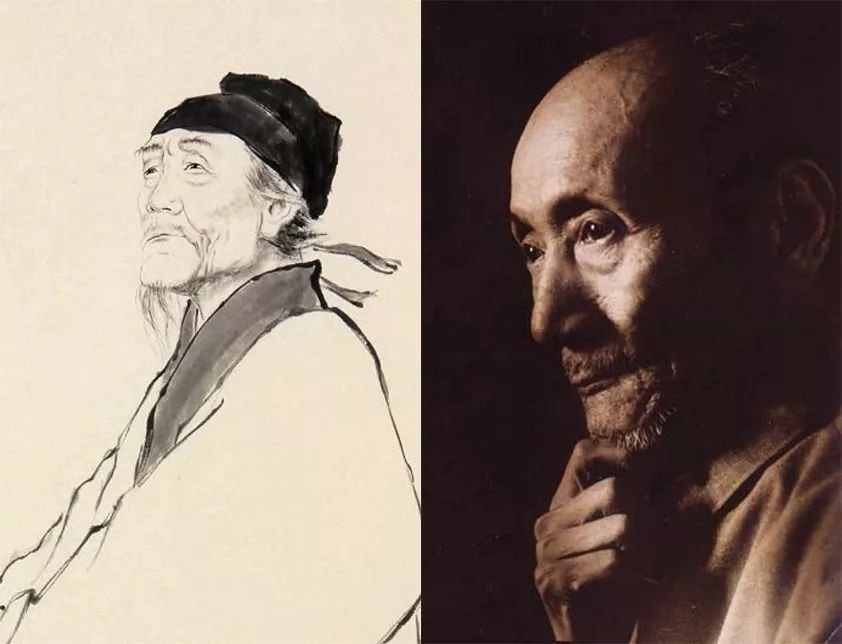

这是谁?

相信不少人都能答上来,这是唐朝诗人杜甫,因为教材里的杜甫就长这样。

但杜甫真的长这样吗?

其实不然,这张杜甫画像出自 1949 年后:当时莫斯科大学需要中国提供一批古代科学家与文化名人的画像,于是周恩来便钦点著名国画艺术家蒋兆和画出了这样一批历史人物画。

由于上面催得急,蒋兆和索性照着现代人的样子去画。据传李时珍的样貌是以他的岳父——京城四大名医之一的萧龙友的样貌作为参考。而这张杜甫,正是蒋兆和本人的自画像。

不过,杜甫是有古代画像的,如果教材选择了古人画的杜甫像,是不是就像他本人了呢?

量产版古人像

恐怕还是难以靠谱。

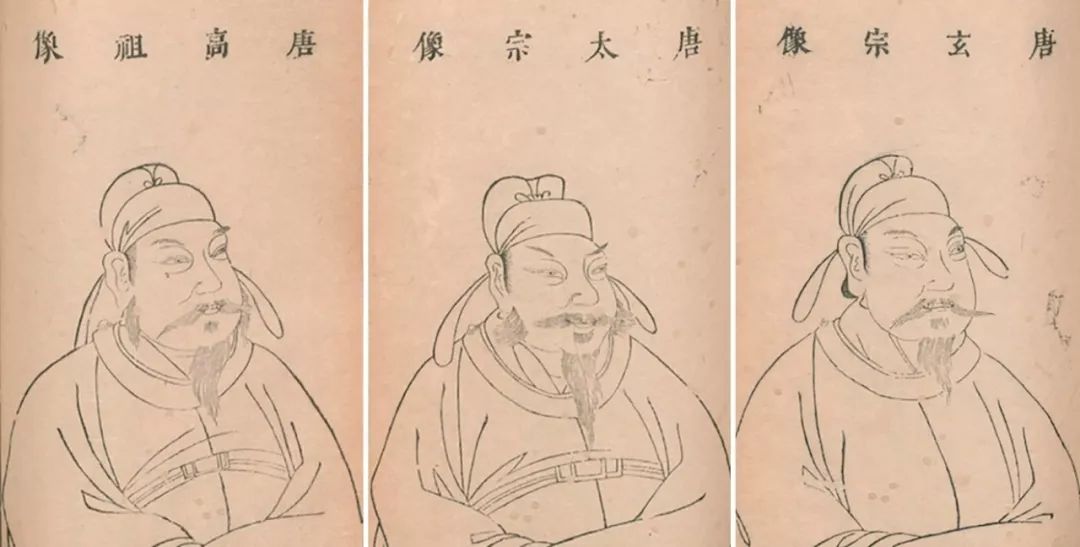

比如,若提问下图是哪位皇帝,很多人都会答「唐太宗」,因为常在教材里见到这样的唐太宗画像。

但他实际是唐玄宗。

而这也并不怨认错的人脸盲,因为该画像出自明朝王圻、王思义父子编著的《三才图会》。这本书里提供的唐高祖、唐太宗、唐玄宗像如下:

常在教材里出现的,确实是其中的唐太宗像,然而唐高祖、唐玄宗与之相比,只是鬓须稍有差别,非常容易混淆。

事实上,《三才图会》提供的所有人物画像都是这一模式:倭瓜脸、肿眼泡、眼袋明显且大多留着长胡子。画中人物主要由衣冠服饰显示差别,一旦着装相似,那就很难区分了。

作为一部成书于 17 世纪初期的民间通俗百科全书,《三才图会》的插画水准的确不高。它的主编者王氏父子并非专业画师,而负责刻版印刷这套书的民间画工和刻工们的技术水平也相当有限。

更何况,《三才图会》是一部试图囊括跟「天」「地」「人」这「三才」有关所有知识的「日用类书」,作者要给其中搜罗的十四种门类的事物都配上简明插图。

· 该书人物卷中,还有「羽民国」这样的想象人类插图

因此,在这部多达 108 卷的百科全书中,插图的数量可谓卷帙浩繁,在不到两年的编纂时间里,根本无法做到根据各种人物的性格和特征为其一一绘制画像。

于是,作者最终只能画出一个看起来颇为古板衰朽的中老年男性形象作为模板,给他们画上不同朝代风格的服饰,再配上图注,用来凑合表示某位古圣先贤。

这自然不能代表古人的画像水准。若教材从高水平的画作选取人像,是不是就能准确显示其相貌了?

形似还是神似

也还是难尽人意。

单纯从技术上来讲,中国画很早就能做到「画得像」。而人物肖像画成熟的时期,可能比我们想象的要早很多。

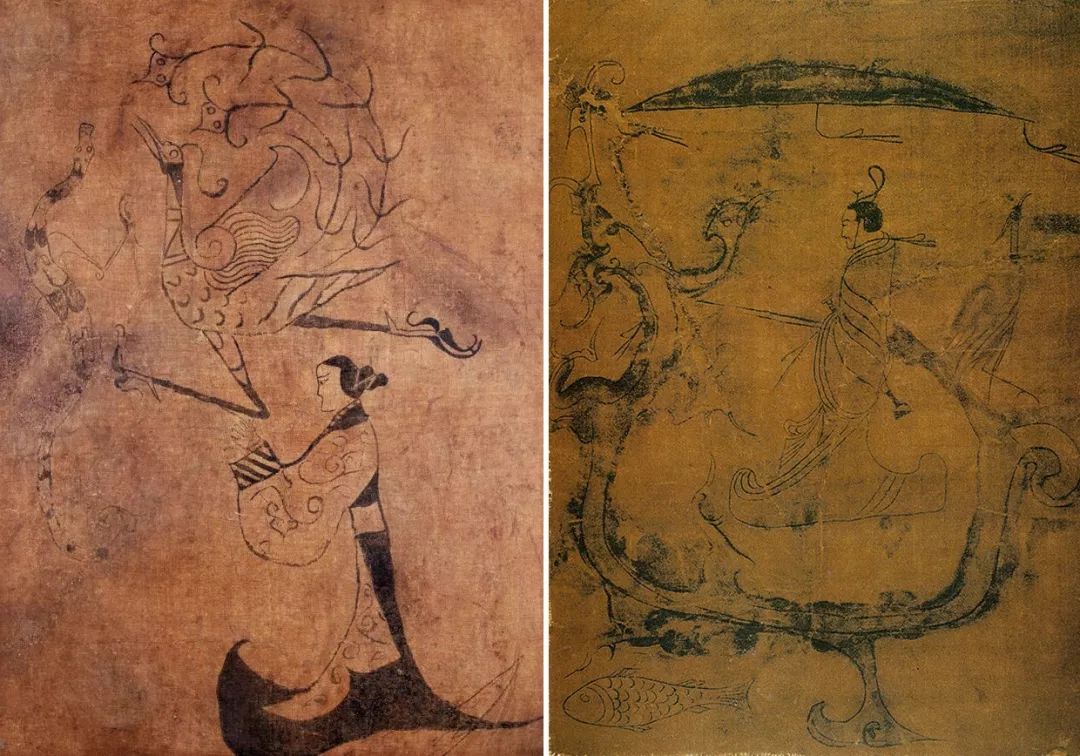

远在春秋战国时期,中国就已经有了早期肖像画。这些画中对人物的刻画仍然比较简单,人物多作侧面而类似剪影。不过,在战国与汉代古墓中出土的帛画中,也有颇为细腻而写实的人物肖像。

· 出土于湖南长沙子弹库战国楚墓的《人物龙凤帛画》《人物御龙图》帛画

人物肖像画在魏晋时期继续发展。据《世说新语》载,魏晋时的画家荀勖,就曾在钟会住宅大堂的墙上画了一副钟会之父钟繇的画像,「衣冠状貌如平生」。

钟会看到栩栩如生的亡父的画像,不禁悲从中来、痛哭流涕,最终甚至拒绝住在这间宅子里。

到了东晋,大画家顾恺之提出了「以形观神」的观点。而随着魏晋士族品味的兴起和传播,不少达官显贵与文人雅士都热衷请别人给自己画像或者自己给自己画像,著名书法家王羲之便是其中之一。

然而,从上古直到唐代,能留存至今的历史名人画像,还是很容易让企望看到精确相貌的现代人感到失落。

唐代阎立本的《历代帝王图》可谓最著名的早期人物肖像画,其中包含了西汉昭帝到隋炀帝等十三位唐以前的帝王的肖像。它提供的人物面目仍是过于相似,而且身高和体型往往比两旁侍者大了将近一倍,难以视之为写实作品。

· 唐代绢本《历代帝王图》(局部),现藏于美国波士顿美术馆,也有学者认为今本并非阎立本所作

当然,这可以用阎立本画此图没有任何参考,纯凭想象来解释。

虽然他创作这幅画是经唐太宗钦点,画得还是他亲眼见过的太宗本人以及吐蕃使者禄东赞,但画中依旧存在着人物面部描绘简单、人物身形不成比例等问题,至于画上两位当事人的相貌,也就只能是「大概如此」了。

· 今存《步辇图》版本(局部),被认为是宋朝摹本,现藏于北京故宫博物院

为什么以阎立本的技艺,还是会出现这些毛病呢?

这应该是他有意为之:在中国传统绘画理论中,所谓「写实」的意思,不但指的是要「形似」,更有「神似」的要求。

如《历代帝王图》中的各位帝王,虽然形象相似,却神态各异:开国君主炯炯有神,亡国之君面目颓丧,暴君隋炀帝则色厉内荏。而《步辇图》面部描绘虽然简单,却有效显示出唐太宗的明君气质。

· 左起:开国君主晋武帝司马炎、亡国之君陈叔宝、隋炀帝

至于人物身形不成比例,也是为了烘托画中人物的王者风范,这样下笔堪称颇为「懂事」。

什么时候才有让现代人也会觉得很「真」的肖像画呢?

还得感谢传教士

虽然宋以前有不少夸赞画师作品绘制水准高的记载,但到了两宋以后,肖像画才逐渐成为了独立的画科,得到了进一步发展。

北宋皇帝宋徽宗可以说是最执着于「画得像」的中国古代艺术家之一。宋徽宗工画山水、人物和花鸟,尤其精工逼真著称。相传宋徽宗曾让画师们画孔雀散步,众人画完他都不太满意,原因是「孔雀登墩,先抬左腿」,大家都画成了先抬右腿。

同样的,宋以后的中国古代的肖像画非常注重「实有其人」这条标准。自南宋以降,肖像画进一步与士人画分流,肖像画师也日趋专业化,成了一个新的职业门类。

而作为这一时期品质最好的肖像画,皇室画像的风格已趋向逼真,而非曾经的「传神」。

发生这一变化的原因在于:宋元以来,留存于世的画像主要是挂在宫廷密室内室,供后世子孙祭祀观摩,流出宫廷是极为罕见的情况。

因此皇室画像往往要在「像」上面下大功夫,毕竟绝大多数人也都不愿意让后代去祭拜瞻仰一个跟自己长得不一样的人。

其中,最常见的就是出自故宫南薰殿的历代帝后像,以及存放于清代宫廷和太庙中的清朝皇帝与后妃画像。

南薰殿始建于明朝,清朝时成为专门安奉历代帝后及贤臣图像的地点,收藏有宋代供奉于各处殿阁宫观中的两宋帝后画像、明朝人根据元代旧本临摹的元代帝后像册、以及历代圣贤名臣的肖像,共计 121 份,包括大小人像 583 幅。

在南薰殿内所藏 63 幅历代帝后像中,大多数皇帝都是一人一幅画像,唐太宗有 3 幅,宋太祖则有 4 幅。画像最多的则是明太祖朱元璋:他一个人就有 13 幅画像。

明朝中后期以后,西方传教士进入中国,中国肖像画的逼真程度开始突飞猛进。到了清朝,西方传教士更是成为了宫廷画师,进一步引进近代西方绘画技术,并将之应用在日常宫廷肖像绘画中。

另一方面,随着欧洲传教士的东来,西洋绘画的表现手法渐渐被中国画家所吸收掌握,肖像画开始呈现出新的风格杂糅。

明末清初活跃在南京一带的曾鲸(字波臣)是这一绘画风格的代表人物,开创了结合中国传统画法与近代西方画法的「波臣画派」。

· 徐渭画像便是受西洋画影响的一个代表案例。不过,画中出现详细描绘了老人斑、褶皱等等细节的情况,在西方肖像画中并不提倡。因为这样不带美化、过分写实的画法很容易惹恼雇主。

无论是曾经火热一时的各种雍正皇帝扮装图,还是乾隆时期创作的一系列帝后像和行乐图,都是郎世宁等西方传教士独立绘制或参与绘制。

乾隆时期的很多「国画」画像,实际上往往都是由洋人画师先画脸,再找中国画师补上身上的着装和背景。

而清朝皇帝对西洋画法的接纳也不是一帆风顺的。如今我们所认同的西方绘画对面部光影效果的描绘,特别是在像主面部画出阴影效果和打上高光的做法,在当时中国人眼中是完全不可接受的:给皇上脸上「抹黑」,是何居心。