编者按:本篇选自林克仁先生编著的《中国箫笛史》,题目为《箫声的思索》。文章写的十分真切,通过娓娓的讲述林先生教授几位外国友人吹奏洞箫的情景,又联想到当时箫的现状,表达了林先生对箫的挚爱以及对箫艺术发展的振臂疾呼之声。文章还提到我国著名音乐家李焕之先生对箫的提出的热切希望。现在大众越来越重视传统文化的传承,箫的发展情况也越来越好,相信林先生的期望一定会实现!正如文中所说:“箫这株民族器乐的奇葩,在有识之士的辛勤哺育下,一定会呈现出强大的生命力,赢得人们的广泛喜爱,绝不至于沦落为“历史的产物”的。

”

让我们听着刘正春与林克仁合奏的《忆故人》一同走进“箫声中的思索”......

——箫园 麦西

“说说看,您为什么喜爱中国的箫?"面对金发碧眼高鼻梁的求学者,我总是寻根究底问个明白。

他,高高的个子,充满朝气的脸上闪动着一双坦率而热情的大眼睛。他叫罗伯特,25岁,在纽约已有两年的工作经历,由于对汉语有特殊的爱好,于是远涉重洋自费来华进修。

说实在的,已向“知天命”之年迈进的我,目前生活稳定,工作得心应手,不企求任何人改变我的生活格局。除此以外,还有一段隐情,那就是面对流行音乐的泛滥。一向被奉为经典的传统音乐尚且退避三舍,何况我这操笛、箫演奏的,“门前冷落车马稀”,更是一蹶不振,只能望“洋”兴叹了。所以,当罗伯特等人找我时,心中不免泛起诧异之感。

罗伯特

是个善于辞令的人。他并不正面回答我的问题,只是一股劲地讲述一段娓娓动听的故事。他说,他看过日本影片《乱》,其中的一个镜头给他留下了极为深刻的印象。

日本大导黑泽明改编的《李尔王》的史诗大作《乱》

银幕背景是一间简陋的乡村小屋,一个孤独的盲人在火边吹着尺八,他的身旁站着几个不速之客一一一由于宫廷斗争被赶出家门的李尔王和他的皇后、仆人们。这位盲人正是在李尔王的暴政下被挖去双目的受害者,因此尺八的声音痛苦、激愤,镜头足足延续了五分钟之久。“即使不看银幕,仅仅听听尺八的声音就使人流泪。"听了罗伯特的叙述,我不禁为他内在的丰富感情以及活跃的音乐细胞所吸引。虽然我没有看过这部影片,但仍然可以从他绘声绘色的叙述中想象当时的情景。

左箫,右尺八

其实他讲的尺八和中国的箫是同一家族,起先也是中国的,只不过日本拿去后加以发展罢了。笔者曾经当面聆听日本著名尺八手北原篁山的演奏。他的尺八多孔,可以拆卸,关键部位(比如吹口)镶着名贵的象牙,表现力相当丰富。相形之下,我国的箫似乎还停留在原始状态。我吹了几段箫曲,他虽然没说什么,然而从他的眼神中可以看出,他对中国箫的评价较之于日本的尺八,态度有所保留。虽然如此,他还是迷上了箫。

为了学习的时间充分些,他忍痛放弃了一门选修课,谢绝了公费旅游,每周必到,态度极

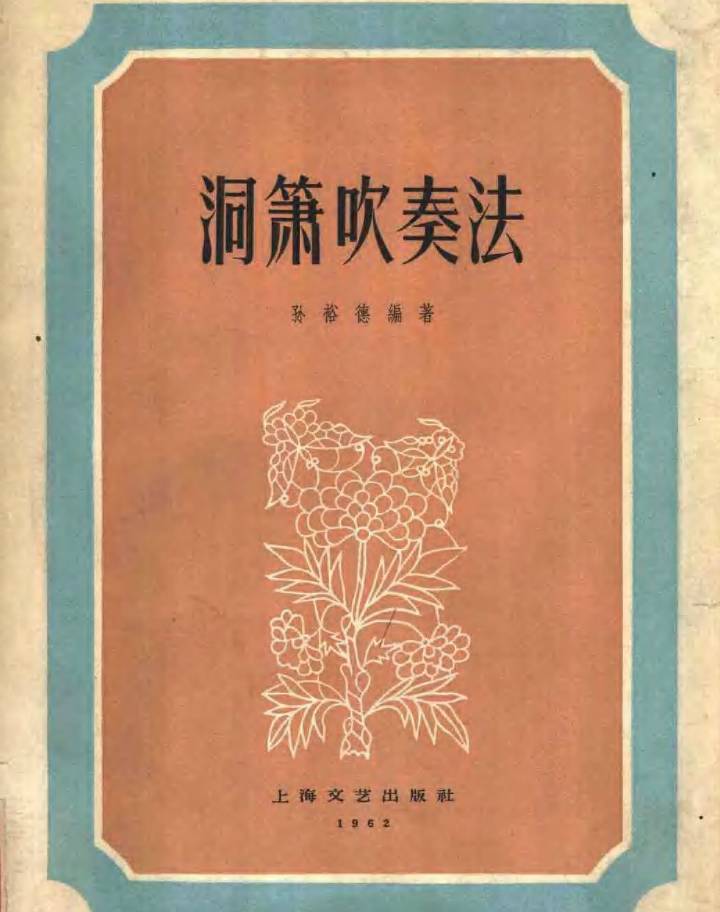

其认真。一天,他把我珍藏多年的、孙裕德编著的《洞箫演奏法》借去复印,要求我再找一些关于箫的理论著作给他,可是建国近40年以来,涉及箫的专著只此一本,我实在拿不出来第二本。他建议我编印,自费印刷,我实在不敢冒这个风险。

罗伯特并不是找我的第一个外国人,在他之前还有

斯诺

等人。

她,小小的年纪,通七国语言,紧张的留学生活,使得她每天的减少到已经不能再少的四至五小时。可是她仍然不肯放弃学箫,简百令人不可思议。斯诺是研究佛教

的。有一次她告诉我,当她到佛门圣地,置身于做佛事的尼姑之中,耳她们梵语声声的诵经,犹如来到了人间仙境。神清目爽,痛快之至。她要求学佛教音乐。说起来寡可怜,作为中的高等音乐教育学府,有关佛教的音乐资料竟然等于零,我不禁唏嘘慨叹,心情久久不能平静。

德国海德堡风光

这位从德国海德堡的女大学生学吹箫真是快得惊人,常常是我在示范演奏的时候,她跟着在箫孔上运动手指,练习指法,当我一曲吹完,她的指法也摸熟了,只需加上气流的激发即可成曲。从画片中可看出,海德堡是德国最美的市之一。海德堡人对大自然的热爱与对箫的喜爱是浑然一体的。在他们的眼中,箫中的世界无疑是宁静、空旷的大自然的一个缩影。如果不是这样,斯诺的同乡一一来自海德堡的莎碧对箫倾倒得如醉如醉,将作如何解释?

如果没有记错的话,

莎碧娜

是对外开放以来进入中国学习的第一批西德人。说实话,当这位又高又胖的德国女人第一次找我的时候,虽然我不能不承认她对贝多芬的研究毫不比我逊色,但是她能否学好箫委实令人担心。她并不是学音乐的低能儿,但也谈不上有什么良好的音乐感。起初,学吹的时候,节奏极其自由(关于这一点后来她吃过苦头),而且咙中“唔"有声,箫声与音齐鸣,令人不其。为了考验她的耐心,有几次上课的时候我故意姗姗来迟,可是当我来到教室门口时,她竟坦然地席地而坐,耐心静候,使我大受感动。原来她带着箫渡海到台湾,遍求名师,几个月也未能找到,临来大陆之前才找到一位青年箫手。她跟他学了一个月,这位箫手只是一味地纠正她的节奏,吃了不少苦头。我猜想台湾也面临民族音乐凋零局面吧。

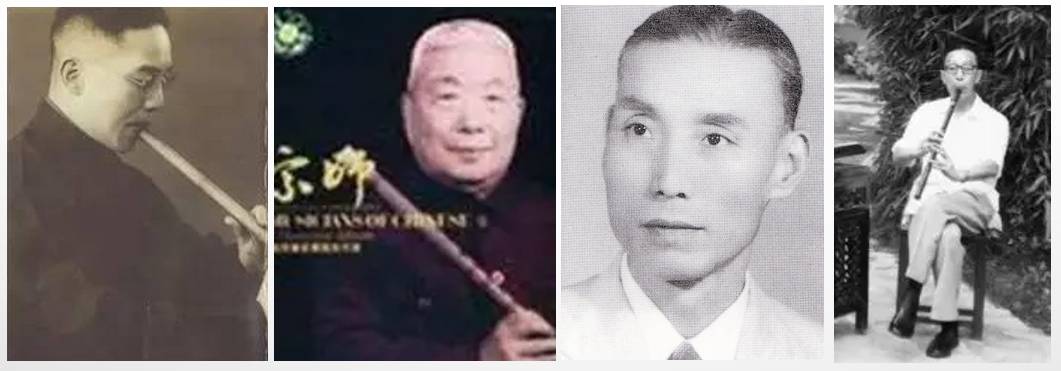

左起:孙裕德、陈重、金祖礼、宋景濂

孙裕德己经作古,陈重、金祖礼、宋景濂等尚健在,没听说为他们安排了箫的传人,毕生技艺只得听任自生自灭了。不由使我想起一件往事,在多年前举行的“全国民族器乐独奏观摩演出(南方片)”的一次座谈会上,

李焕之独具慧眼,指出那次16省、市的民族器乐会演中竟无一人吹箫。他为箫的生存而痛心疾首,大声疾呼。

当然,箫的衰落与整个民族器乐界的不景气不无关系。这种情形已经引起了外国人的关注。罗伯特说,“民族音乐一定会受到你们国家的重视,一定要发展。这句话如果用英语讲,一定是用的“将来时”,可是这将来也许远得不属于我们这一代,想这里不免使人寒心。

箫这株民族器乐的奇葩,在有识之士的辛勤哺育下,一定会呈现出强大的生命力,赢得人们的广泛喜爱,绝不至于沦落为“历史的产物”的。我愿以有生之年为箫的普及而贡献余力!

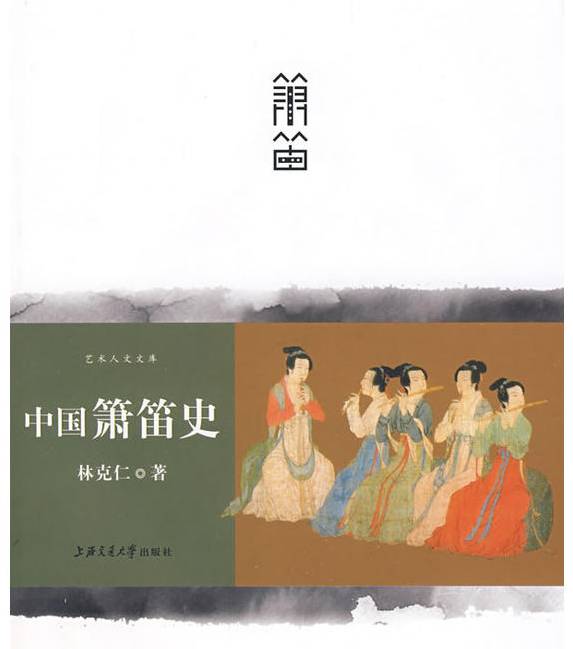

选自林克仁《中国箫笛史》

本书是我国第一部研究中国数千年箫笛史与箫笛艺术的重要学术著作。全书从中国箫笛发展史、箫笛制作史和箫笛演奏法三大部分进行全面论述,并着重揭示了其文化精神与美学内涵。本书为上海文化发展基金重点资助项目。本书作者是我国箫笛大家、艺术系教授。本书研究撰写长达数十年,其间得到国学大师饶宗颐,竹笛大师赵松庭及台湾名流马英九、宋楚瑜等人的关心和支持。本书可供中国音乐史研究人员和广大箫笛爱好者阅读使用。本书获2012年中国大学出版社第二届优秀学术著作一等奖。

本书是我国第一部研究中国数千年箫笛史与箫笛艺术的重要学术著作。全书从中国箫笛发展史、箫笛制作史和箫笛演奏法三大部分进行全面论述,并着重揭示了其文化精神与美学内涵。本书为上海文化发展基金重点资助项目。本书作者是我国箫笛大家、艺术系教授。本书研究撰写长达数十年,其间得到国学大师饶宗颐,竹笛大师赵松庭及台湾名流马英九、宋楚瑜等人的关心和支持。本书可供中国音乐史研究人员和广大箫笛爱好者阅读使用。本书获2012年中国大学出版社第二届优秀学术著作一等奖。

林克仁,箫笛理论家、教育家、演奏家,南京师范大学音乐学院教授。江苏省文史研究馆馆员、中音乐家协会民族管乐研究会常务理事、中民族管弦乐学会会员、东南大学兼职教授、金陵国乐社社长.生于1939年11月。

发表论文、著作数十篇(部),专著《中国箫笛》在国内外引起较大反响,并获优秀著作奖。曾培养数以百计的中国学生和十多个国家的外国留学生,其中多名学生在全国和省、市一级的比赛中获奖,有的学生在国外获得博士学位。曾登台演奏百余场。1998年10月在江苏省政府礼堂举办的“林克仁师生民族箐乐演奏会、2001月年7月举办的“林克仁教授箫笛唢呐教学演奏会“、与各地笛友、弟子同台齐奏,在箫笛界引起较人关注。与闵季鸾教授等共同创建了“南师大民乐讲演音乐会”,不计报酬地坚持数年之久,并经常到大中学校宣传民乐,1999年10月被南大授予“五个一工程奖”·1990年起,邀赴日本、韩旧访问,发表论文多篇。并与多国代表登台演,受到高度评价。1996年、1997年、1999年,多次感邀赴香港讲学并参加国际艺术节,受到热烈欢迎,被誉为艺术节上深受欢迎的一台节日。2001年后,在赴加拿、美国探亲访友期间,犹不忘大力弘扬中华传统文化,多次在华侨社团组织的音乐会上演奏民乐,取得良好效果。

编辑:箫园

配图为箫园所加

2017年7月15日

- 推荐阅读 点击图片 -

- 推荐阅读 点击图片 -

箫行世界,这些外国人可能让中国箫变成一件世界性乐器

听君一席谈胜吹十年箫,林克仁先生与陈重先生聊箫经

三言两语,林克仁妙述器乐演奏美学

好文分享:《中国箫》 林克仁、常敦明

点击阅读原文:

箫园改版首页