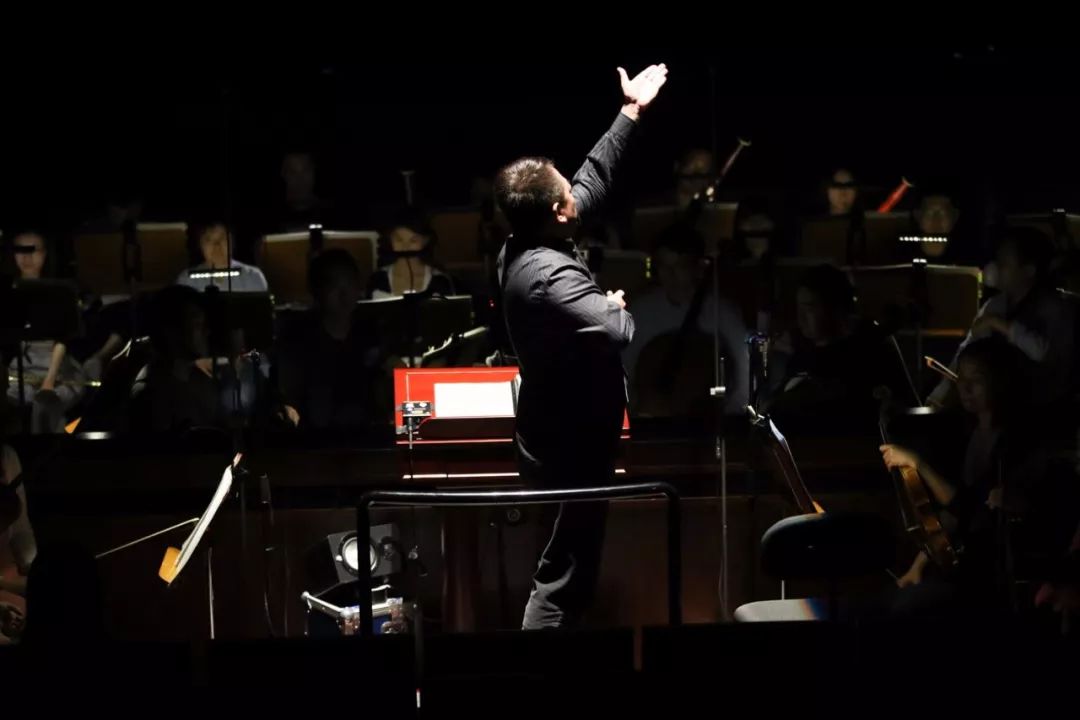

大家好,我是国家大剧院音乐艺术总监吕嘉,2018年5月31日,瓦格纳的歌剧杰作《纽伦堡的名歌手》就要在国家大剧院首演,这是我们与英国皇家歌剧院、澳大利亚歌剧院联合制作的一个出色的制作版本,对此我非常地期待。

今天我与大家一起聊聊《纽伦堡的名歌手》这部作品。

也许大家经常能在音乐会上听到《纽伦堡的名歌手》的前奏曲,但是能完整欣赏到这部歌剧的机会就比较少了。

为什么呢?我想最主要的原因就是它所拥有的巨大篇幅。这部歌剧的纯作品时长差不多是4.5小时,加上两次半小时的幕间休息,演出时间达到了5.5小时。除了时长外,它需要的演职人员也是非常多,剧中有名有姓的角色就将近20个,同时还要有两个合唱团——其中一个由8个男高音和4个女中音组成,代表剧中那些歌唱“师傅”们的徒弟;另一个是传统意义上的大合唱团(如果细分的话还可以拆分成很多组),所以非常宏伟。

这些是它的表面特征,更深层次的、从音乐角度去看,就是瓦格纳音乐中最突出的“人物动机”写作方式,简言之就是让音乐形象和人物相对应。一部前奏曲,就几乎把所有主要人物的动机都包含在内了。不仅如此,在整部歌剧中瓦格纳甚至做到了把乐器和情节相对应的程度,比如小号一出来就标志着群众集会欢庆的热闹场面,小提琴甜美的声音就直接对应上青年男女的爱情,还有圆润浑厚的圆号,延续了它在德国歌剧中对于“山脉”“森林”等自然景象的代指,让了解这些的欣赏者非常明晰地了解歌剧情节。

在瓦格纳的歌剧作品中,管弦乐团的作用可以说是相当重要的,它不单单是一个为声乐演唱伴奏的角色,而是和剧情、角色、舞台表演完全地融合在一起,这样一种创作方式可以说在十九世纪中期由瓦格纳推向顶峰,此后的作曲家们无论是对于这种歌剧模式还是管弦乐配器技法上都大多借鉴了瓦格纳的风格。

谈到瓦格纳的管弦乐配器,就要提到他非常善于用特殊乐器来增加和强化舞台效果。比如说《纽伦堡的名歌手》第二幕开始,由圆号、长号、小号和大管奏出的那种、完全是阿尔卑斯山和森林间的那种混响,美妙至极!包括著名的前奏曲,一开始全部是铜管,这和全剧最后在歌咏比赛大会上的那个最宏大的群众场面是前后呼应的,这就体现出瓦格纳过人的天分,他作为一个非音乐院校出身的作曲家、几乎完全靠自学成才,却对于人物个性和戏剧结构有这样出众的敏感,真的是一个了不起的天才。

在我看来,《纽伦堡的名歌手》即使在瓦格纳的作品中也是最为特殊的、不可替代的一部作品——因为它写的是真实人物的故事,是现实生活中实实在在的大众百姓的故事。我们都知道瓦格纳的作品中绝大多数都包含神话色彩,无论是《唐豪瑟》《尼伯龙根的指环》《帕西法尔》还是《特里斯坦与伊索尔德》《漂泊的荷兰人》,都在“超自然”的设定中表达他自己的哲学思想和人生理念,很少讲世俗生活的“爱恨情仇”,这就使得《纽伦堡的名歌手》格外值得我们去珍视。

综合上面谈到的包括演绎难度、剧目篇幅、人员调度等等在内的各种原因,可以说《纽伦堡的名歌手》是一部“非顶级歌剧院而不能为”的作品。除了专门排演瓦格纳歌剧的拜罗伊特音乐节之外,即使是欧美顶级歌剧院可能也差不多15到20年才会推出一次这部剧的新制作,想一想人生能有几个二十年啊,所以这次能够参与到国家大剧院与英国皇家歌剧院、澳大利亚歌剧院联合制作的这一版《纽伦堡的名歌手》,对于我和所有参演艺术家,对于我们中国乃至亚洲的歌剧院,也对于所有即将前来观演的观众而言都是一个非常难得的经历,让我们在2018年5月31日,共同见证这一次“盛事”。