千方百计让“小荷初露尖尖角”,已成为《文史哲》六十年一贯制传统,不论校内校外,不论圈内圈外,不论有无学历、学位、职称、背景,只要有真知灼见,只要能另辟蹊径,就能在《文史哲》找到位置。

作者| 马瑞芳,

1965年毕业于山东大学中文系,是我国研究《聊斋志异》的著名专家。现任山东大学文学与新闻传播学院教授。

代表作《蒲松龄评传》、《聊斋志异创作论》、《从聊斋志异到红楼梦》。

来源

|

《中华读书报》(2012年11月07日14版)

1960

年我高中将毕业,家中四位兄姊都读理科,知道我考大学志愿后,三哥很气愤:你为什么选“第三类”?回答:我喜欢文学。为什么报山东大学?回答:那里走出了李希凡、蓝翎,大名鼎鼎“小人物”。

半个世纪过去,“小人物”对我仍是“致命魔咒”。

2010

年北京电视台首播新版电视剧《红楼梦》,北京卫视编导来电话请我参加全国直播,我说刚给你们录了十讲《红楼梦》,直播就免了吧!编导说:你能拒绝跟冯其庸、李希凡同台评点吗?我立时懵了。红学泰斗冯其庸和李希凡去,我敢不去?“小人物”声名鹊起时,我恰好小学毕业,还在小巷跟小朋友玩晴雯玩的“抓子儿”呢。

1954

年第

9

期《文史哲》发表李希凡、蓝翎《关于“红楼梦简论”及其他》,用马克思主义立场批评俞平伯《红楼梦》研究的观点:“俞平伯先生未能从现实主义的原则去探讨《红楼梦》鲜明的反封建的倾向”,“不但否认《红楼梦》鲜明的政治倾向性,同时也否认它是一部现实主义作品”,“俞平伯先生的唯心论的观点,在接触到《红楼梦》的传统性问题时表现的更为明显。”

毛主席读后作批语:“这是三十多年以来向所谓《红楼梦》研究权威作家的错误观点的第一次认真的开火”,“看样子,这个反对在古典文学领域毒害青年三十余年的胡适资产阶级唯心论的斗争,也许可以开展起来了。事情是由两个‘小人物’做起来的,而‘大人物’往往不注意……”毛主席指示《人民日报》转载,后改由《文艺报》转载“小人物”文章。

10

月

28

日,《人民日报》发表袁水拍署名文章《质问〈文艺报〉编者》,责问《文艺报》对“唯心论观点的容忍依从”和编者的“资产阶级贵族老爷态度”。从此引发全国《红楼梦》讨论,“小人物”一举成名。

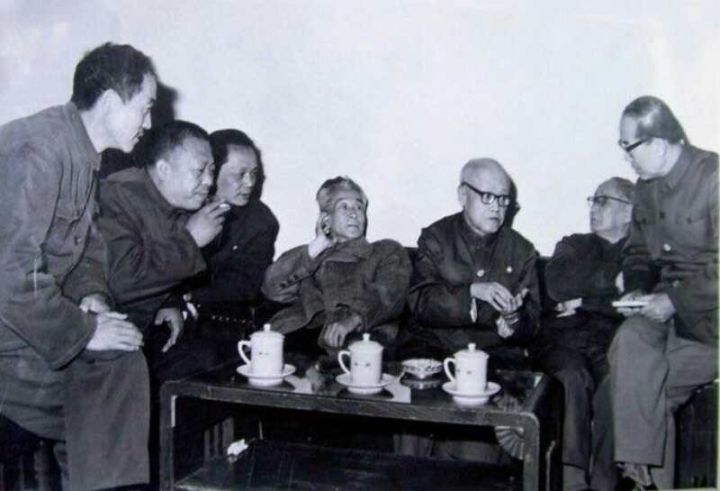

左起:蓝翎,李希凡,冯其庸,周汝昌,俞平伯,吴世昌,吴恩裕

李希凡、蓝翎为什么能用马克思主义观点剖析古典名著?为什么敢于批评权威?这跟他们所受教育、跟山东大学学术氛围有关。

李希凡的姐夫赵纪彬是马克思主义哲学家,

1947

年到山东大学任文史系教授。失学的李希凡白天到文史系做旁听生,听冯(沅君)、陆(侃如)、高(亨)、萧(涤非)和杨向奎、王仲荦的课,晚上给赵纪彬《中国思想通史》、《论语新探》等著作做笔录,渐渐领悟了马克思主义基本原理。《论语新探》曾受毛主席赞赏。青岛解放后,军管会王哲介绍李希凡到华东大学学习,后华大并入山大。绿树红墙的山东大学大师云集,名家如林。“百家争鸣”口号虽没提出,学术空气却异常活跃。以校长华岗为代表,倡导“吾爱吾师吾更爱真理”,引导学生用马克思主义剖论文、史、哲,鼓励学生独立思考、敢于挑战权威,支持不同意见交锋。

1951

年《文史哲》创刊不久,得到陈毅元帅盛赞:“《文史哲》开风气之先,各高等学校都应该仿效”,“发现新事物于萌芽状态,扶持它得以茁壮成长……华岗同志当之无愧。”好像印证陈毅元帅的话,当年《文史哲》第

4

期发表一篇二年级学生作业《典型人物的创造》,这是《文史哲》最早发表的学生论文,也是李希凡的处女作。文章由授课教师吕荧推荐,得到华岗校长称赞。

此后李希凡又写篇《略谈〈水浒〉评价问题——读张政烺先生的〈宋江考〉》。文章尖锐地指出,张政烺将《水浒》单纯看作“从宋到明五百年间许多文人继续不断创造的一部小说”不一定正确;以《水浒》为依据对史实“三十六人”考证及将文学形象和历史人物混为一谈考证也有问题。张政烺教授是《文史哲》主编杨向奎教授的好友。杨向奎仍发表了李希凡与张政烺商榷的文章,而且在他去北京时,介绍李希凡跟张政烺相识。教授们如此雅量,真是段文坛佳话。李希凡八十五岁高龄提到当年事仍感慨万千,他清晰地记着《文史哲》主编杨向奎对他的栽培,记着他这个旁听生参加革命,恩师杨向奎资助三块银元!

美学家李泽厚也是在《文史哲》发表处女作。

1955

年第

2

期《文史哲》刊登《论康有为的〈大同书〉》是李泽厚第一篇学术论文。李泽厚认为《大同书》反映了康有为早期资产阶级民主进步思想,在学术界引起重视。

2005

年李泽厚接受记者采访说:“你说我在美学大讨论中一举成名,其实在那以前我就很有名了。我第一篇文章论康有为《大同书》,

1955

年

4

月发表。一些老教授很吃惊,不知道这人从哪儿冒出来?有外国朋友来信,称李泽厚‘教授’,其实我还是实习研究员。”李泽厚重情重义,乃性情中人,我先生牛运清有张和他在“天涯海角”的合影,李先生一见山东大学的人,就如他乡遇故知,相谈甚欢。

儒学家庞朴曾写文章感谢《文史哲》的教育和培养。“我自己没有上过任何正规大学,没有任何毕业文凭,我的一些文学知识、历史知识、哲学知识,可以说全是从《文史哲》接受过来的。”庞朴进过人民大学哲学研究生班,应算有“学历”。但他认为长期在《文史哲》工作,才让他“从中得到教育,受到培养,使我自己知道应该如何写文章,应该如何做人。”他印象特别深刻的是,

1974

年在他“政治状况很不好”时,《文史哲》发了他的文章。主编吴富恒校长还鼓励他:你不错,好好写。

庞朴先生(1928-2015)

千方百计让“小荷初露尖尖角”,已成为《文史哲》六十年一贯制传统,不论校内校外,不论圈内圈外,不论有无学历、学位、职称、背景,只要有真知灼见,只要能另辟蹊径,就能在《文史哲》找到位置。一些崭露头角的青年学者,也满怀信任把极富创新见解的处女作投寄《文史哲》。

我们看看

21

世纪《文史哲》“七零后”部分作者和文章题目:

陈峰,山东大学文史哲研究院博士生,

2004

年第

3

期

《北宋皇室与“将门”通婚现象探析》;

李锐,清华大学思想文化研究所博士生

,

2004

年第

4

期《九流:从创建的目录名称到虚幻的历史事实》;

张石川,复旦大学中国古代文学研究中心博士生,

2006

年第

1

期《从民国前后古代戏曲文本的印行看戏曲观念之变迁》;

张浩,北京市自学成才的普通员工,

2009

年第

3

期《今本〈庄子·齐物论〉文本问题的讨论》;

还有“八零后”部分作者和文章题目:

王庆,

2011

年第

2

期《王国维〈红楼梦〉评论之得与失》;

苏芃,南京师大文学院讲师,

2011

年第

6

期《原本〈玉篇〉引〈史记〉及相关古注材料考论》……

季羡林先生说上《文史哲》“有一登龙门之感”。年青学子有的因《文史哲》一篇文章解决高级职称,有的因上过《文史哲》敲开其他重要学术期刊大门,走上学术研究坦途。一家刊物对若干青年人生道路举足轻重,洵属可贵。

更可贵的是,《文史哲》老主编仍在关心成了大人物的“小人物”。

1996

年底,我要到北京参加中国作协会议。此前我届中增补山东省政协常委,常搭副主席吴富恒校长的车开会。去京前我报告吴校长可能要缺席政协会。吴校长说:我交给你个任务,你找李希凡蓝翎谈谈。吴校长说了很多:都已是大学者,都给母校带来荣誉,母校声誉为重,同学友情为重,不要争论当年写文章细节了。