云天渡大桥的底板使用的是航天级的钢化玻璃,总厚度接近一部字典;大桥还通过优化玻璃下方和侧面弹性橡胶垫块参数,保障玻璃结构在人群、温度、风等荷载作用下具有足够的间隙和变形协调能力;此外,每块玻璃四边中点位置设置了固定件,约束玻璃结构的整体移动。

出品| 网易新闻

作者| 须臾千秋,清华大学土木工程博士

修一座大桥,需要满足大桥使用者的哪些需求?

安全、耐用、经济、美观?这些已经远远不足以满足现代人的口味了。现如今,大桥的需求清单的顶端还多了一条,那就是——

爽!

在湖南省张家界大峡谷,就有这样一座让人爽上天的大桥“云天渡”。

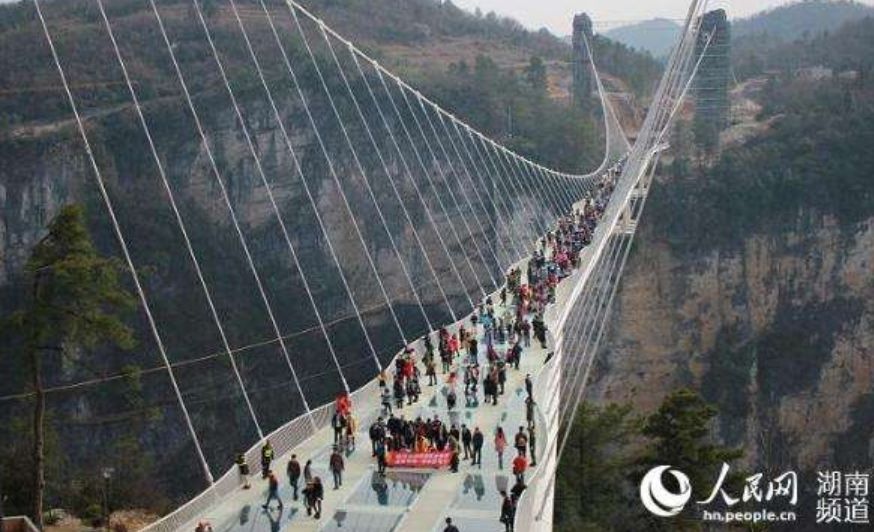

云天渡,寓意天桥合一,以渡天下之人。它的主跨长430米,桥面长375米,宽6米,桥面距谷底相对高度约300米。而最让人震惊的是,“云天渡”的整个桥面板,都是玻璃做的。人走在上面,脚下就是万丈深渊,就问你怕不怕?

(透明的玻璃大桥)

1

玻璃的大桥如何保障安全?

云天渡大桥一建成,就迅速成为了游客们追捧的热点。除了观景和通行,大桥上还设有蹦极、溜索等项目,桥上每天人满为患,门票供不应求,原价138元的门票甚至一度被炒到了八百多元一张。

看着大桥上熙熙攘攘的人群,我们不禁心生忧虑:这玻璃的大桥能受得住这么多人吗?

当然受得住。

事实上,玻璃是一种质地非常坚硬的材料。即使是普通玻璃,它的硬度也往往会超过6,相比起来,不锈钢刀片的硬度只有5.5,而铜币的硬度则只有4。因此,切割玻璃只能使用最坚硬的金刚石来进行。

然而,也正因为它过分坚硬,缺乏韧性,很多时候“宁折不弯”,才给人一种易碎的印象。

玻璃的坚硬,意味着它的抗压能力很好。而玻璃的易碎,本质上是因为这种材料不抗拉,而弯折、碰撞、温度变化都会在玻璃内部产生拉应力。

因此有科学家考虑,给玻璃施加一个预先的压力,在玻璃受拉时,拉力需要先克服这个预先的压力,随后才会消耗材料本身的抗拉能力。比如玻璃本身的抗拉能力只有0.1吨,但预先给它施加了1吨的压力,这样就需要1.1吨的拉力才能将它拉断。

钢化玻璃就是利用这种“预应力”原理。将普通玻璃预先切割成所需形状,再加热至700℃,然后快速均匀地进行冷却,这样就可以在玻璃表面形成均匀的压应力,而内部则形成张应力,使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高,强度可以达到普通退火玻璃的四倍以上,接近真正的钢材,即使遭遇巨大压力、撞击、温度变化,也很难被破坏。

云天渡大桥的底板使用的是航空航天级别的钢化玻璃。大桥的玻璃桥面将三层厚达15毫米的透明钢化玻璃通过夹胶压合在一起,三层玻璃的总厚度接近一部字典。

它们可以协同受力,但发生破坏时则互不干扰。即使其中的两块同时破碎(这样的概率非常低),一块玻璃也足以承担行人的重量,人们还是可以安全地通过,随后安全地更换玻璃。玻璃周边与钢结构接触区域还设置有弹性橡胶垫块,使得玻璃板与钢铁的加劲肋可以协同受力。

大桥还通过优化玻璃下方和侧面弹性橡胶垫块参数,保障玻璃结构在人群、温度、风等荷载作用下具有足够的间隙和变形协调能力,确保玻璃板只承受局部荷载,不会参与全桥结构的整体受力,被桥梁的钢铁结构挤碎。

此外,为避免极端大风情况下玻璃桥面因气动升力脱离加劲梁,在每块玻璃四边中点位置还设置了固定件,约束玻璃结构的整体移动。说白了,玻璃地板看着吓人,但它既不可能脱落,也不可能碎掉,安全性是大可不必担心的。

(三层复合的钢化玻璃)

2

真正的危险不是玻璃,而是共振

从内行的角度看,什么“一眼望不到底的峡谷”,“透明的玻璃地板”以及“看起来纤细的悬索”,这些可以看得到的“危险”早都被工程师们计算得十分精确,一点都不危险。真正的危险是普通人看不到的,那就是大桥的振动。

1906年,俄国军队在通过圣彼得堡附近的一座大桥时,由于齐步走而使大桥垮塌,造成了很大的伤亡。事实上,并非是大桥的质量不好,人走路造成的振动也并不大,但齐步走的频率如果恰好和大桥的自振频率相吻合,就会造成共振,大桥的振动就会逐渐累积直至垮塌。因此,各国军队在通过大桥时,都是严禁齐步走的。

云天渡大桥上的行人当然不会商量好一起齐步走,但总会有偶然发生的齐步情况,对桥梁安全造成隐患。为避免行人齐步走,设计师在桥面上放置了72个玻璃球来遏制振动。这些玻璃球每个重达750公斤,它们摆放的位置不一,客观上打乱了行人的步伐,起到遏制振动的效果。

(桥面上用于干扰齐步行进的玻璃球)

只靠干扰步行是不够的,刮风下雨这样的自然现象都有可能导致大桥的共振。悬索桥在力学上属于柔性结构,容易因刮风发生振动。加之云天渡大桥是一座步行桥,它的自重远远轻于公路桥梁,这使得它更容易发生振动。

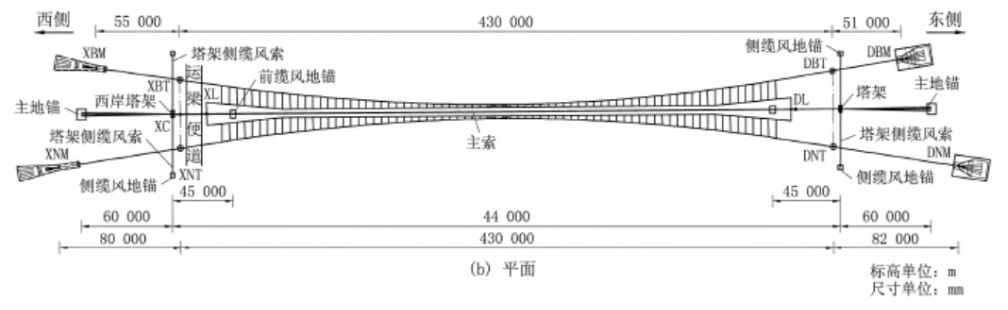

从设计阶段,工程师们就想到了这个问题。细心的读者可以注意到,云天渡大桥与普通悬索桥不同,它的悬索并非直上直下,而是倾斜向内的。这种桥型被称作“空间索面地锚式悬索桥”,是一种比一般垂直式悬索桥更轻盈,精度也更高的悬索桥形式。

(云天渡大桥的平面布置)

普通的悬索桥,是在大桥两侧的桥塔上自然悬挂着两条悬索,再将大桥通过拉杆吊在悬索上形成的。大桥“拉得不紧”,自振频率较低,很容易在风雨的作用下发生振动。

而对于空间索面地锚式悬索桥,悬索被施加了较大的预张力,并被桥面板向内拉紧。这样的结构可供晃动的幅度远小于垂直的悬索桥体系,不易受到风的驱动发生振动。

此外,张紧的悬索大大提高了结构自振频率,与风雨的振动频率错开,防止了振动的发生。

我们可以简单将大桥类比成琴弦。同样一根琴弦,张得越紧,弹奏它产生的音调就会越高,这意味着它的振动频率也就越高。

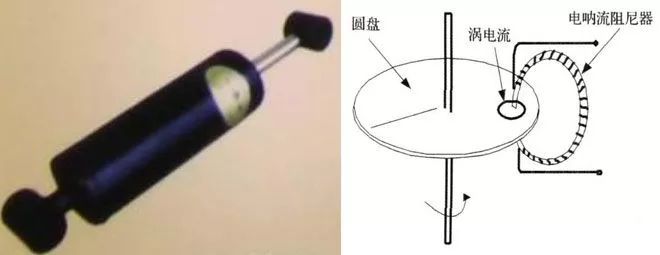

除了调节大桥的自振频率外,大桥还同时采用了多种减震装置来共同遏制桥梁在不同方向上的振动,其中包括对抗震动有奇效的电涡流阻尼器、水箱减震法及玻璃球振动阻尼,这一成果开创了桥梁建设的先河。

所谓玻璃球振动阻尼,又名调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper),简称TMD,就是刚刚提到的阻碍人齐步走的大玻璃球。其实,这些玻璃球阻尼还暗藏玄机,它们里面设置有机关:钢板弹簧和粘滞阻尼。在桥梁振动时,这些阻尼器内部就会跟着起到相反作用,产生遏制桥梁振动的作用力。

至于水箱减震法,则是在桥底下装有四组大水箱,其在自然状态下产生的波浪振动与桥体的振动不同步。当桥体出现共振时,这些不规律的振动就来“捣乱”,破坏桥梁的规律振动,进而能够抵消桥体的晃动。

而电涡流阻尼器则更加神奇。它是中国工程院院士陈政清的发明,可以让桥振动时的动力转变为电流,转化成热量释放出去。

(电涡流阻尼器)

在它们的共同配合下,体重轻盈的云天渡大桥变得稳如磐石。

3

杭特殊的悬索:既要最细,又要结实