1月26日,新華網報道,在2017年江西考古彙報會上,相關學者報告了海昏侯墓考古發掘的新進展,宣布在室內清理過程中,發現了鐫有"劉充國印"字樣的銅印。這方印章是出土於海昏侯劉賀墓園中的5號墓(M5)。據此,自可明瞭,這5號墓的主人,乃是劉賀的長子劉充國。

海昏侯墓園5號墓出土的

"劉充國印"印章

(據新華網圖片)

這一發現,對於我們認識西漢列侯墓園的結構及其平面佈局形態,以及進而認識西漢都城長安的平面佈局形態,都具有重要意義。

去年,也就是2017年3月24日的晚上,我曾應邀在北京師範大學圖書館講演《海昏侯墓園與西漢長安城平面佈局形態》這一問題,主要是通過對比海昏侯墓園與長安城的平面佈局特徵,揭示當時人的建築佈局觀念是以西南爲尊位。這是中國古代都城史和古代方位觀念研究中的一個大問題。

在這次講演的第二部分內容《海昏侯墓園》中我講道:

墓園中的M1,亦即第一代海昏侯劉賀的墓室,位於墓園西南隅內,這與未央宮在長安城中的位置,是完全一致的。進一步看,也與西漢長安城城垣之內的區域在包括郭區在內的整個大長安城中所處的方位是完全一致的。

同時,需要明確的是:相對於海昏侯一世劉賀的墓室,墓園中其他祔葬的墓室,顯然居於從屬的地位。這種空間配置形式,一定是按照某種通行的觀念,預先設定,而不會是隨意衍生的結果。

隨之推測:

值得注意的是,劉賀的兩個兒子劉充國和劉奉親,緊隨其後,相繼喪生,故父子三人,或有可能同時安葬於這一墓園。在接下來的考古發掘中若是能夠證明這一點,就可以更加清楚地證明這一點。

現在,這方"劉充國印"印章的發現,清楚地證實了上述判斷,我當然非常高興,也非常感謝考古工作者的辛勤努力。

自己的判斷雖然是正確的,但對相關問題的認識,卻還不是十分清楚;或者更準確地說,是相當模糊。因此,現在想對這一問題做一些補充說明。

另一方面,去年我在講演這一問題時,由於準備的時間有限,有一個重大遺漏,即沒有對比西漢同一時期、同屬列侯的張安世墓園的結構,現在也藉這個機會,加以補充,以期更清楚地說明相關問題。

一、海昏侯墓園與祔葬者

的身份

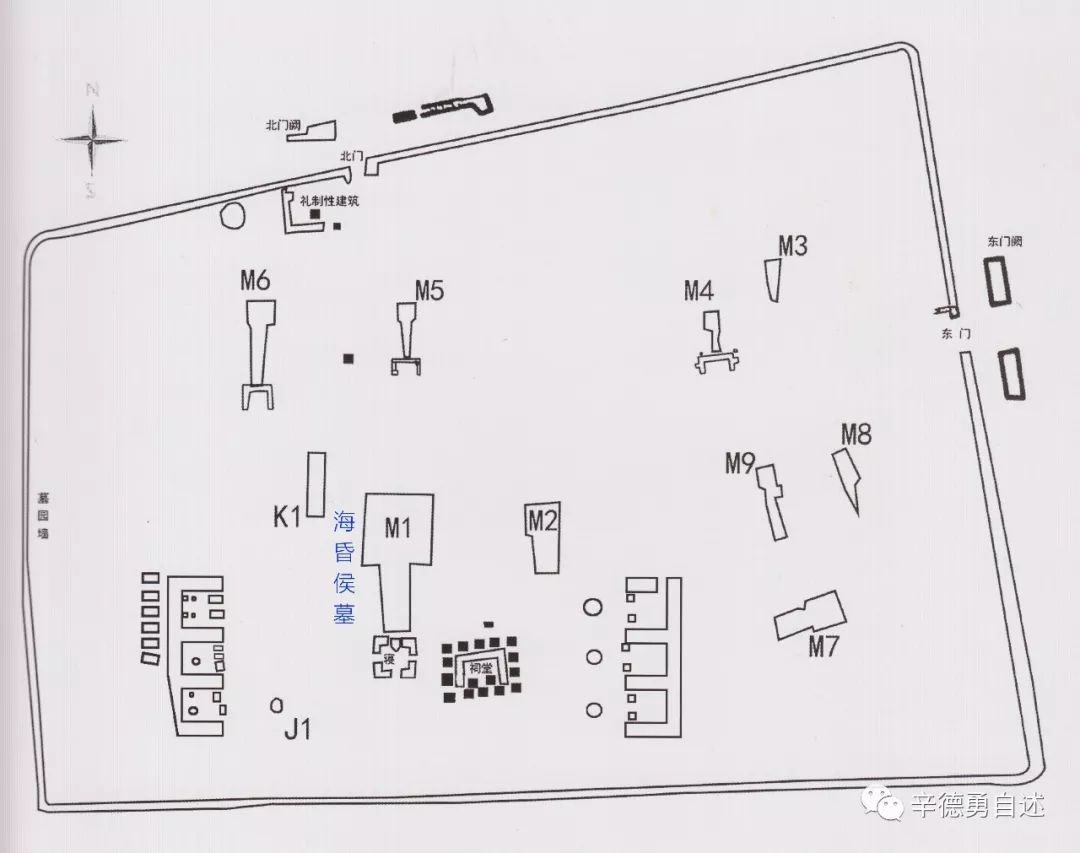

發現"劉充國印"的5號墓,位於海昏侯劉賀墓園的北部偏西,但卻是在墓園主墓1號墓(M1)亦即劉賀墓的正北方,稍西則北對墓園北門。

海昏侯墓園平面

示意圖

確認這座5號墓係劉充國的墓室,就證實了此前我所做的推測--即緊隨劉賀相繼離世的劉充國以及他的弟弟劉奉親係與乃父同時安葬於海昏侯墓園的。既然如此,那麼,現在我們看到的海昏侯劉賀墓園的平面佈局形態,應該是遵循一定的觀念預先規劃的,而不會是後來自然生成的。

在沒有發現這方劉充國的印章之前,劉充國和他的弟弟劉奉親是否祔葬於劉賀的墓園,還有些不易捉摸。

實際發生的情況,比較複雜。2015年11月12日,在《江西日報》上,我們看到一篇記者郁鑫鵬的撰寫報道,題爲《祔葬墓有麗影?》。這篇報道指出:"關於(海昏侯墓園)其他6座祔葬墓墓主人的身份有不同的聲音。有的說,埋葬的是海昏侯的妾室,有的說是海昏侯的後代子孫。南昌西漢海昏侯墓考古領隊楊軍的觀點屬於前者。"具體地講,楊軍先生認爲:"如果說祔葬墓的主人是後代的海昏侯,那麼,幾代海昏侯都葬在一個墓園內,就不符合皇帝、王侯生前就各自造好陵園、墓園這個常理。而且,考古人員調查表明,在西漢海昏侯墓園附近,發現了3處大型的漢墓群,其他幾代海昏侯的墓園很可能分別位於其中。"

所謂"其他幾代海昏侯"這句話,語義不夠明晰。因爲劉充國和他的弟弟劉奉親雖然先後被豫章太守向朝廷申報爲海昏侯爵位的繼承人,但都沒有來得及繼位成爲新一代列侯就匆匆離開了人世。把他們兩人算作一代海昏侯,是頗有些勉強的。不過據2017年6月我在海昏侯墓地看到的情況,海昏侯墓的發掘者實際上是推測劉充國和劉奉親兩人也都被另外設置了一座他們自己的墓園,這兩個人也都被他們算成了"一代"海昏侯。事實上,國家文物局海昏侯墓考古專家組副組長張仲立先生,可以說大致也是這樣認識這一問題的 。

考古是一項通過找尋實際證據不斷發現史實並逐漸修正認識的工作。在這一工作展開的過程中,預先做出的設想與實際情況存在某種程度的偏差,是很正常的事情。去年我在北京師範大學做過講演之後不久,楊軍先生與我取得聯繫,我便把自己的講稿發給他徵求意見。楊軍先生很重視我的想法。同年6月,我在海昏侯墓的考古工地上見到他的時候,楊先生指着5號、6號兩座墓葬的遺址對我說,他非常重視我的想法,正積極考慮這兩座墓的主人很有可能就是劉充國和劉奉親兄弟。

現在,海昏侯墓考古工作的新進展,一方面,徹底澄清了劉充國、劉奉親兄弟的身份依然還是平民,死後並沒有享受列侯的待遇;同時另一方面,也帶給我們一個契機,可以更清楚一些瞭解西漢時期的祔葬制度。

前此我雖然推測劉充國和劉奉親兄弟或即祔葬於劉賀的墓園,但對西漢時期的祔葬制度,並不清楚。衹是感覺子隨父葬,似屬常理;又粗粗閱覽考古學者對漢代帝陵祔葬、陪葬情況的歸納總結,感覺像他們兩人這種情況,祔葬於乃父墓園的可能性應該很大。

那麼,所謂考古學者總結的情況又是什麼呢?老實說,就我看到的論著而言,考古學界現有的研究還很不充分,對一些基本問題,並沒有給出十分清晰的答案。

這裏的問題,首先是按照西漢時期的祔葬制度,兒子是不是應該祔葬於列侯的墓園?關於這一點,沒有明確的文獻記載。考古發掘,也缺乏清楚的事例。不過,焦南峰先生對西漢一些帝陵祔葬墓墓主的身份做過考察,可以爲我們提供有益的參考:

漢武帝茂陵、漢元帝渭陵、漢哀帝義陵陵園內新發現的墓葬與西漢諸陵陵園外發現的陪葬墓不同,前者比後者有與皇帝更爲密切的關係,前者應是除分封的皇子、出嫁的公主、五官以下夫人之外的皇帝眷屬,後者則包括幵國元勳、鼎柱之臣、皇親國戚及五官以下的皇帝夫人。

所謂"陵園內新發現的墓葬",即皇帝陵園之內的新近發現的祔葬墓。

既然是說在祔葬者中排除了"分封的皇子",那麼,由此逆推,那些還未嘗受封的普通皇子也就一定是在祔葬人員之列。依此類推,列侯之子因再無分土別封的可能,若沒有什麼特殊情況,一般來說,都應該祔葬於其父的墓園。--我推測,這應當是漢代列侯陵園的定例,也可以說是一種通例。明確這一通例,對今後西漢以及其他時期類似陵園、墓葬的發掘和研究工作,應當有所助益。

假如拙說不繆的話,這一認識本身也十分簡單。可是若沒有海昏侯劉賀墓園的完整勘察和揭示,沒有這方"劉充國印"的發現,就無法這麼清楚地認定這一點。因此,這也可以說是海昏侯墓發掘帶給我們的一項重要收穫。

二、張安世墓園與劉賀墓園

"劉充國印"的發現,表明劉充國、劉奉親兄弟係與乃父劉賀一同下葬,從而更加明確地證明,現在我們看到的海昏侯劉賀的墓園,其總體佈局形式,是一次性地規劃完成的。

在《海昏侯墓園與西漢長安城平面佈局形態》這篇講演稿中,我之所以要透過海昏侯墓園來看西漢長安城的平面佈局形態,是因爲這座墓園的結構形式非常清晰,便於對比其主要構成要素,而衹有在現在徹底排除自然衍生這一因素的情況下,我們纔能毫無疑慮地認定海昏侯墓園與西漢長安城在規劃時共同遵循的方位觀念--以西南部爲尊位。

當初在分析這一問題時,我按照相關考古學家的說法,以爲海昏侯墓園的完整性在目前已知的西漢列侯墓園中是唯一的。因此,爲驗證其空間佈局觀念的普遍性意義,同時還考察了西漢帝后和諸侯王陵園的平面佈局形態。最後,我們可以看到,從皇帝、諸侯王,到像劉賀這樣列侯,一以貫之,其陵墓園地,確實都同樣存在着以西南爲尊的方位觀念。

不過,由於我的疏忽,對相關情況的瞭解不夠充分,以致沒有能夠利用張安世墓園的資料。現在利用這個機會,做一補充。

張安世受封富平侯,與劉賀同爲列侯;卒於漢宣帝元康四年 ,僅比劉賀早死三年,下葬時間應當也很接近。因此,兩人的墓園形式,具有非常近密的可比性。

從2008年起,陝西省考古研究院就開始了張安世墓地的發掘工作。涉及墓園總體狀況的介紹,見於2014年第12期《大衆考古》上發表的丁岩、張仲立等人《西漢一代重臣張安世家族墓考古攬勝》一文,但此文在某些關鍵問題上語焉不詳,表述得不夠十分清晰,不易很好地把握作者的想法。

其後,2017年5月5日,在我於北京師範大學發表講演一個多月之後,張仲立先生於《中國文物報》上又發表《富平侯張安世與海昏侯劉賀》一文,多方面對比了張安世、劉賀兩處漢墓的情況,其中也包括兩座墓園的比較。

張安世墓出土

"張"字印章

(取自張仲立

《富平侯

張安世與海昏侯

劉賀》一文)

張仲立先生既主持張安世墓的發掘工作,又兼任國家文物局海昏侯墓考古專家組副組長,熟悉兩方面的情況,所做對比,自然具體而微。審看他的對比分析,使我們能夠更加明確地理解他在某些關鍵問題上的見解。所以,現在可以在這一基礎上,再分析一下這兩座墓園在平面佈局形態上到底具有哪些內在的共同特徵。

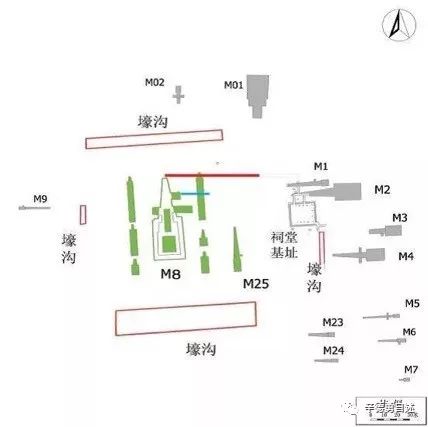

富平侯墓園平面

示意圖

在上面這幅《富平侯墓園平面示意圖》上,M8亦即8號墓是富平侯張安世本人的墓室,M25亦即25號墓則爲其夫人的墓塚。其他那些墓塚,張仲立先生認爲都是祔葬墓。這樣的認識,應該說沒有什麼問題,符合相關文物透露的信息,也符合歷史文獻的記載。

在此基礎上,張仲立先生在對比富平侯墓園與海昏侯墓園時,是把富平侯的墓園,界定爲M8、M25兩墓東、南、西、北四周那四段不相連屬的壕溝所圈圍的範圍。張仲立先生稱這四段壕溝爲"兆溝"。

這樣一來,在構成形式上,以這四條兆溝爲界限的富平侯墓園,便同由四周繚垣所界定的海昏侯墓園呈現出很大的不同。按照張仲立先生的總結,簡單地說,富平侯墓園是:

平面略呈長方形,東西長約195,南北寬約159米,面積3多萬平方米,由主墓及其從葬坑、夫人墓、高規格祠堂建築(基址)等核心內容構成。……祠堂建築,位於墓園東部,……墓園四周以兆溝爲界。

而海昏侯墓園的情況則是:

該墓園是以劉賀夫婦的2座大墓爲中心,附設車馬坑1座、祠堂、寢、便殿、廂房、祔葬墓7座,以及道路、排水系統等。墓園平面呈梯形,以園牆爲界,設兩門,門外有闕,墓園面積達4.6萬平方米。

一個有兆溝作地域的標誌,一個有圍牆作園區的界限,看起來似乎兩相對應,合情合理,可若稍加思索,就會發現,這種對應關係,過於表象,並沒有體現其內在實質。

實質性的問題很簡單,也是顯而易見的:這就是這兩座列侯墓都帶有一羣祔葬墓,而這些祔葬墓乃是整個墓園的重要構成部分。--這就像在研究西漢帝后陵園的平面佈局形態時必須要把祔葬區和陪葬區一併加以考慮一樣,不能不考慮其具體內涵而衹看區域空間的間隔形式。

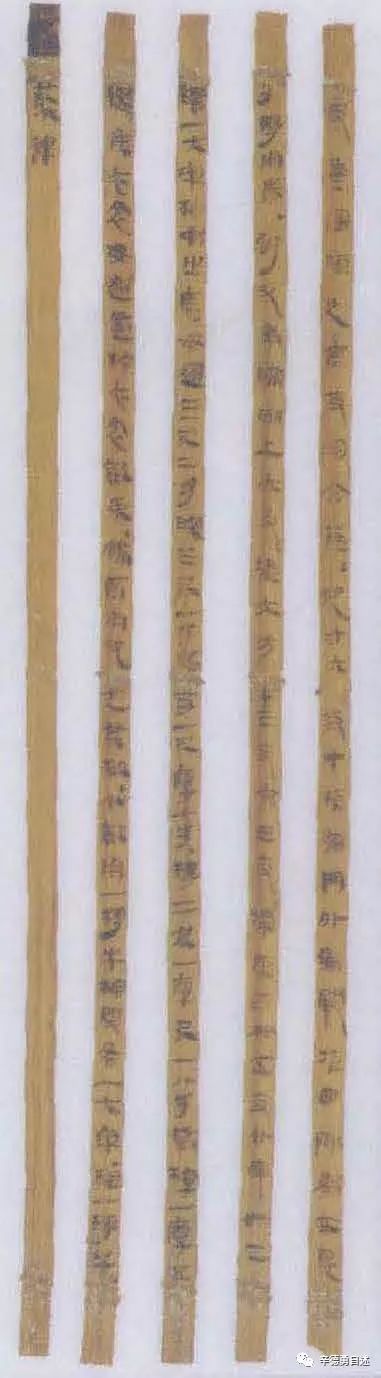

雲夢睡虎地漢墓

出土《葬律》

實際上西漢前期制定的《葬律》,本來規定列侯(徹侯)的墓園,應是由內園、外園兩大部分構成的"重園",並且這兩重園地分別設有圍垣相環繞 。我理解,這就是在主墓及其配偶墓室周圍的內垣之外再繚以外垣(《葬律》中稱作"中垣"),以護持祔葬區域。這一點,實質上和西漢帝后在自己的小陵園區外另築一道外垣把祔葬區圈圍在內的做法是完全一致的。這一《葬律》在有漢一代具體施行的情況,可能比較複雜,不同的時期,或許也有過變動,需要將來結合很多實例進行深入的探討。不過,目前若僅就海昏侯和富平侯這兩座墓園的情況來看,在海昏侯劉賀的墓園中是僅有外垣而沒有見到內垣,而到目前爲止,在富平侯墓園還沒有發現外垣。