避諱尊長、君主之名,在中國文化中有久遠的歷史。由於避諱會影響史書的文本,使它成為研究中國古代、尤其是閱讀中國古代文獻的一種基礎知識。過去人們對避諱的認識,主要來自搜集避諱之例。然而避諱包含很多不同情況,不注意區分和辨析就進行總結、推論,便會產生出很多矛盾紛亂的說法。虞萬里對先秦避諱的研究,就很好地說明了只有在明確避諱法則的基礎上,才可能對避諱的實例做出正確判斷。

[1]

先秦以前的避諱基於當時的社會等級結構與宗法制度,與秦漢以後官僚帝國體制下的避諱差異較大。秦漢以後的避諱雖然也不乏研究,但依然受傳統影響,沒有真正以發現原理法則為根本。本文關注魏晉南北朝時期的避諱,根據原理法則的不同,對幾種避諱現象分別討論。

一、作為稱呼禮節的“諱名”

王彥坤《歷代避諱字彙典前言》將避諱定義為“由於封爵禮制、禮俗的規定、約束,或出於敬重的原因而不敢直稱尊長名字,以至諱用與尊長名同或僅音同之字”。

[2]

古人所說的“諱”是很複雜的概念,但若作最基本的區分,就應是“不敢直稱尊長名字”與“諱用與尊長名同或僅音同之字”這兩個範疇。前一個範疇也可以說是一種稱呼禮節,而後一種才是比較嚴格意義上的避諱。實際上,很多時候人們談及避諱僅指後一種情形,甚至《辭源》對“避諱”的釋義也是如此。

[3]

它們最基本的區別,一是避諱的情形與方式:前者是僅限於要稱呼某人的情況下,禁忌直呼其名;後者則廣泛存在於言語的各種情形中,是對該名所用文字的禁忌——一切場合下都不使用這個文字。同時,這兩種避諱涉及的人物關係也不同:前者既然是禮節,就廣泛存在於各種涉及等級尊卑的人物關係間,如下級官吏對首長,年幼者對年長者,親族中輩份低者對輩份高者,奴婢對主人,女性對男性,等等;後者涉及的人物關係則窄得多,只有兩種情況:一是為特定範圍的親屬避諱,二是詔書法令所規定的國諱,通常是指皇帝皇后之諱。這些差別雖然說起來很清楚,但由於這兩種情形本身就有千絲萬縷的聯繫,名稱上也沒有截然區分,一到具體事例上,便難免發生混淆與誤解。因此下文結合實例再對它們的區別與聯繫進行討論,為敘述方便,將這兩種“諱”分別稱為避免直呼其名的“稱呼禮節”和狹義的避諱。

中古時期有不少故意犯對方之諱,以爭高下的故事。這類故事中往往同時存在“稱呼禮節”和“狹義避諱”兩種意義上的冒犯。如

《世說·排調》:

庾園客詣孫監,值行,見齊莊在外,尚幼,而有神意。庾試之曰:‘孫安國何在?’即答曰:‘

庾穉恭

家。’庾大笑曰:‘諸孫大盛,有兒如此。’又答曰:‘未若諸庾之翼翼。’還語人曰:‘我故勝,得重喚奴父名。’”

[4]

庾爰之(園客)拜訪孫盛,只見到了孫盛的兒子孫放(齊莊),他們的對話有兩回合。庾爰之先是當著孫放的面直以姓字(孫安國)稱其父,孫放也如法炮製直接以庾爰之之父的姓字作答,這屬於稱呼禮節問題。“安國”並不是孫放須避之諱,但作為兒子,在稱呼父親時不可能直接稱為“安國”,那麼與他進行對話的第三者理應配合,也不使用這樣的稱呼方式,所以人們一般以“尊君”、“令尊”等語稱呼對方的父親。庾爰之的第一次發難被照樣打回,遂更進一步,答以“諸孫大盛”。這句話的意思已經與孫盛其人無關,但用字卻相同,屬犯諱,是比臨子字父更加無禮的做法。孫放再次還擊,“翼”是庾爰之父諱,而“翼翼”為繁盛之意,他因此“重喚”庾爰之父名,準確說是兩次觸犯庾爰之之諱。

又《南史》載劉悛向謝瀹勸酒:

性甚敏贍,嘗與劉悛飲,推讓久之,悛曰:“謝莊兒不可云不能飲。”瀹曰:“苟得其人,自可流湎千日。”悛甚慚,無言。

[5]

勸酒之際,劉悛對謝瀹說出了“謝莊兒”,也就是對著兒子直呼其父之名。謝瀹的回答直接升級為犯諱,“流湎千日”與劉悛父劉勔的姓名同音。以上兩例,都是從違背稱呼禮節發展爲觸犯對方家諱,由此也可以感到古人對於作為稱呼禮節的避諱與狹義的避諱,往往是一體視之。

與“臨子字父”類似的事情還有“臨臣字(名)君”。《三國志·蜀書·馬超傳》注引《山陽公載記》:

(馬)超因見(劉)備待之厚,與備言常呼備字。關羽怒,請殺之。……明日大會,請超入,羽、飛並杖刀立直。超顧坐席,不見羽、飛,見其直也,乃大驚,遂一不復呼備字。明日歎曰:“我今乃知其所以敗,爲呼人主字,幾為關羽、張飛所殺。”自後乃尊事備。

[6]

王建曾據此例推測三國時不僅諱名,且亦諱字,但他也對張飛字“翼德”與劉備字“玄德”重複感到不解。

[7]

其實,關張之意只是不接受馬超當面以字呼劉備,並不是要使“玄德”二字成為狹義的諱字,張飛字翼德當然也沒有問題。

又《三國志·魏書·高堂隆傳》:

少為諸生,泰山太守薛悌命為督郵。郡督軍與悌爭論,名悌而呵之。隆按劍叱督軍曰:“昔魯定見侮,仲尼歷階;趙彈秦箏,相如進缶。臨臣名君,義之所討也。”督軍失色,悌驚起止之。

[8]

郡督軍在爭吵中直呼太守之名,由太守辟命的督郵便挺身而出,道理和關羽請殺馬超是一樣的。禮節的問題往往沒有一定之規,而要憑藉臨場發揮,而爭得禮敬的一方頗以此為驕傲。以上所舉的例子其實都含有對當事人的褒揚,因為他們作為晚輩、下級,可以積極地為自己的長輩、主上爭取得到對方禮敬。

作為稱呼禮節的諱名還有一種典型的情況,即中古時對位極人臣者有“贊拜不名”、“奏事不名”等禮遇。周廣業《經史避名匯考·官僚》篇序云:“漢以來,優禮親賢勳舊則有不名,由贊拜而奏事、而詔書,及尋常稱謂,舉字若官,每進有加,要皆異數。至於所屬吏民,義無指斥。”

[9]

該篇搜集的多是贊拜、奏事不名,君以字或“某公”呼臣一類的例子。嚴格來說,這些都屬於稱呼禮節的範疇。

《經史避名匯考》

《通典》卷一〇四載有一份東晉的《上表稱太子名議》,緣起是“(東晉)孝武太元十九年七月,義興太守褚爽上表稱太子名,下太學議。”

[10]

此處的議題實為討論臣下應如何稱呼太子,而非太子之名是否是臣下之諱。《通典》記載(節選)了臧燾、徐乾、徐邈的議文,他們所引據的經文,如“君前臣名,父前子名”,“臨文不諱,廟中不諱”,在其他關於狹義避諱問題的議文中也經常被使用。但議文援用經文的尺度通常較寬,引證今比則更要求情況貼切。可以發現,中古議文將稱呼禮節和狹義避諱一概而論,一般只是在援用經文時,但列舉近世前比則很少混淆。例如《通典》此處提及近世前比是:“然史籍所載人臣與人主言及上表,未有稱太子名者,今省無先比,即其驗也。昔武皇帝代,尚書僕射山濤《啟事》,稱皇太子而不言名。”當時議文在這些問題上對經典、近比使用的尺度差別,正反映出稱呼禮節與狹義避諱既相關、又存在區別。

這種關係可以溯源到上古時代。王建注意到經學中有“不生名”或“不名”的說法,如《禮記·曲禮下》“諸侯不生名”,孔疏云“名者,質賤之稱,諸侯相見,祗可稱爵,不可稱名”,《曲禮下》又謂“諸侯失地,名;滅同姓,名”,對於無能或無道的諸侯,不再給予他們“不名”的尊重。王建僅重視上古的“不名”與“諱”之間有對象為生者或死者的差別,

[11]

其實它們的區別還在於是僅限於稱呼其人的場合,還是完全避忌該字。在這一意義上,經文中的“不生名”和中古時代的“贊拜奏事不名”一致。

魏高貴鄉公死後無子,由燕王宇之子曹奐繼立。關於是否應待燕王以不臣之禮,有司奏曰:

聖朝誠宜崇以非常之制,奉以不臣之禮。臣等平議以為燕王章表,可聽如舊式。中詔所施,或存好問,準之義類,則“燕覿之敬”也,可少順聖敬,加崇儀稱,示不敢斥,宜曰“皇帝敬問大王侍御”。至於制書,國之正典,朝廷所以辨章公制,宣昭軌儀于天下者也,宜循法故曰“制詔燕王”。凡詔命、制書、奏事、上書諸稱燕王者,可皆上平。其非宗廟助祭之事,皆不得稱王名,奏事、上書、文書及吏民皆不得觸王諱,以彰殊禮,加于群后。

[12]

可以發現,這裡同時列出了燕王宇如何自稱、各種場合下如何稱呼燕王宇,以及關於避“宇”字諱的規定。“其非宗廟助祭之事,皆不得稱王名,奏事、上書、文書及吏民皆不得觸王諱”一句,雖然將對燕王的稱呼禮節與避諱規定列在一起,但前者叫作“不得稱王名”,後者叫作“不得觸王諱”,有明確的區分,而且用詞也與經書的“不名”及“諱”

對應。

綜上所述,作為“稱呼禮節”的避諱與狹義的避諱有明確的區別,即前者僅限於稱呼的場合,此外則無需避忌相應文字。在以上討論中已經提到,有不少屬於這種情況的事例被籠統視為避諱,從而引出了魏晉時將“名”與“字”所用的漢字全都作為諱的觀點。現在我們知道這種推論有誤,那麼魏晉時代是否存在這樣的現象呢?

一方面,三國時避字的例子雖然有孟仁本名宗,避孫皓字元宗改名,

[13]

但尚屬個別,可能有特殊緣由。目前還看不到三國時以“字”所用漢字為諱的明顯證據。另一方面,前人認為漢代不諱字。但漢代以字稱呼長輩的例子只有袁種稱叔父袁盎之字“絲”和班固稱父為“叔皮”,袁種之事周廣業已辨云:“古人雖不諱字,然叔父之尊,理無面斥。觀其兩稱‘絲’,又兩稱‘君’,蓋瀕行,迫切至情,以危言馳告之,冀動其聽,乃禮之變,非正也。”班固以“字”稱父,恐怕是因為他為漢作史而不宜過分尊重己親。可以作為對照的是司馬遷《史記》“為一家之言”,就完全尊稱其父為“太史公”,未見稱字者,

[14]

這應是當時人尊重長輩的一般狀態。因此筆者認為,從漢到魏晉對“字”的態度很可能並未變化,在晚輩稱呼長輩時一般不直斥,但也無需像“諱名”那樣完全避免使用該字。

二、具有法律意義的國諱:頒諱詔書與朝堂諱榜

如前所述,某人所應避諱之字包括兩方面,一是服制所規定的部分親屬之名,一是國家頒布的具有法律效力的諱字。國家頒布的諱字由於是普天同諱,影響最廣,但過去對相關的制度有很多認識不清之處。中古時代存在兩種頒布國諱的形式,一是朝堂諱榜,二是頒諱詔書,本節先對這兩種制度進行討論,下一節再對前人誤解尤多的國諱資格,即誰人之名能夠成為國諱進行辨析。

在正式考察國諱制度以前,還想先對國諱的概念稍作討論,主要是想明確國諱與公務場合之私諱的區別,後者極易被誤認為國諱。在東晉時的一次關於朝臣上書避諱的朝議中,一位大臣有如下兩節發言:

父之所諱,子無不諱,君之所諱,臣其不乎?

若以事經至尊應諱,但奏御太后不諱,一朝之事,諱不並行,復是所疑。

[15]

這兩句話中的“諱”並非同一涵義。每個人都有應該避諱其名的族親尊長,前句中的“諱”即指某人

應該避忌的諸諱字。

“父之所諱,子無不諱”,就是兒子把父親應避忌的諱字作為自己應避忌的諱字,這不是僅僅在父親面前才需要避忌,而是包括所有場合。但

後句中的“諱”則指在與對方交往時避忌對方所須避忌的稱謂、字眼,只要對方不在場,這些避忌便不存在,所以才會有“

一朝之事,諱不並行

”的說法——文書由皇帝經手要避諱,上呈給太后不需要。古人表達中,對於“避諱自己所應避諱之字”與“避諱他人所應避諱之字”往往沒有明確區分,導致的最常見混亂就是公務場合之私諱與國諱的混淆。中古時期在公務場合一般也需避忌私諱,一些在政治上居於高位的人物,尤其是有錄尚書事、輔政、臨朝攝政等身份的人物,由於他們總攬朝綱,尤其是要處理舉朝之文書,就會給人留下朝臣皆避其諱的印象。

[16]

再加上對於今人而言,普通百姓在日常生活中如何遣詞用字幾乎無法得知,則朝臣皆避之諱字很容易被視同於全民皆諱之字,看上去就和國諱很相近了。但細辨之,朝臣只是在寫作文書或其他可能與這些大人物發生聯繫的場合下,才去避忌“別人(大人物們)的諱字”,並不是大人物“自己所應諱之字”變成了朝臣“所應諱之字”。實際上,硬把某些諱字變成他人“所應諱之字”,除了“父之所諱子無不諱”的經典訓教外,恐怕就只有國諱了。國諱是使皇帝、皇后或其他經國家認定之人的名字成為全國所有人“應諱之字”,亦即對每個人而言,都是不問場合皆須避諱的。

以下所探討的關於國諱的頒布制度、資格,都是以對國諱的這種認識為前提的。

頒下國諱的一種方式是發佈詔書,詔書中應規定諱字及其避改方法。漢代頒諱的資料很少,魏晉南北朝時期的頒諱詔書也沒有原文留存,但前引曹奐即位後有司奏上其生父燕王宇稱謂避諱諸事的奏表可以作為參考。奏文云:“奏事、上書、文書及吏民皆不得觸王諱,以彰殊禮,加於群后。”“奏事上書文書及吏民”的適用範圍包括了公私的所有場合,一般是帝諱的規格。當時頒下皇帝諱的詔書,大概也會有類似表述。因為全面禁用諱字,就需要制定替代字,即訓字。頒諱詔書中也應對此有詳細規定。

《通典》卷一〇四束皙《不得避諱議》條,提到“咸寧元年詔下尊諱,風伯雨帥,皆為詁訓”

[17]

。晉武帝受禪之初就追尊了其父祖三人的帝號,他們的諱字應在當時已經公佈,但束皙卻說“咸寧元年詔下尊諱”,考《晉書·武帝紀》,咸寧元年十二月“追尊宣帝廟曰高祖,景帝曰世宗,文帝曰太祖”

[18]

,蓋藉此契機改訂了避諱規則。束皙等議中只提到“風師”、“雨師”改為“風伯”、“雨帥”,但由此可以想見這次的詔書對很多具體詞語都給出了差異化的避諱方案,十分細緻。

儘管看不到更多頒諱詔書的資料,但諱訓的確定需要朝臣集議、皇帝批准,了解這個過程,也能夠了解避諱之制。《通典》卷一〇四《山川與廟諱同應改變議》展示了東晉康帝即位時議定諱訓的過程:

[19]

(東晉)康帝諱岳。太學言:“被尚書符,解列尊諱無舊詁,是五山之大名。按《釋山篇》曰:“山大而高曰嵩。”今取諱宜曰嵩。如辭體訓宜詳,其嵩議未允,當更精詳禮文正上。”徐禪議:“謹按輒關博士王質、胡訥、許翰議。按《爾雅》無舊訓,非可造立。五山之名,取其大而高也。其《詩》曰:“於皇時周,陟其高山。”高山則岱、衡、華、恒也。《周禮》謂之五嶽,詩人謂之高山,字無詁訓,而有二名。今若舉名之別,宜曰高;取義為訓,宜如前曰嵩。”

[20]

根據這段記載,尚書向太學(疑當作“太常”)

[21]

諮詢為康帝諱立訓事宜,太學根據《釋山篇》“山大而高曰嵩”提出了“取諱宜曰嵩”。但諸博士之間存在不同意見,

[22]

在這些意見的基礎上,尚書郎徐禪

[23]

又增添了自己的意見,呈報給上級領導。簡單來說,與大多數禮儀問題一樣,制定諱訓也是由尚書全程跟進,而以太學(太常)為專業顧問。這裡最後列出的徐禪的方案是“舉名之別宜曰高,取義為訓宜如前曰嵩”,較漢代僅規定一個訓避字更加靈活複雜。而這只是集議過程中的意見,最終頒諱詔書的規定,如束皙之語所示,可能更加具體,以便於執行。

不過前人曾有

晉代

不給定訓避字的觀點,通過上面的論述可以知道這種觀點實屬誤解。

誤解主要源於對

束皙《不得避諱議》中“臨時訓避”一語的誤讀,《通典》所引該議全文如下:

元康七年詔書稱,

咸寧元年詔下尊諱,風伯雨帥,皆為詁訓。

又公官文書吏人上事,稱引經書者,復多廻避,使大義不明。諸經傳咸言天神星宿,帝王稱號,皆不得變易本文。但省事言語,臨時訓避而已。

[24]

重讀這段史料,可知束皙所言“臨時訓避”是指吏民上書稱引經文處無需迴避國諱,但官員省讀奏章時不要照樣讀出諱字,而要臨時加以訓避。因此,儘管晉代迴避國諱時採用的改換辦法確實較為靈活,但“臨時訓避”並非不立訓之意。

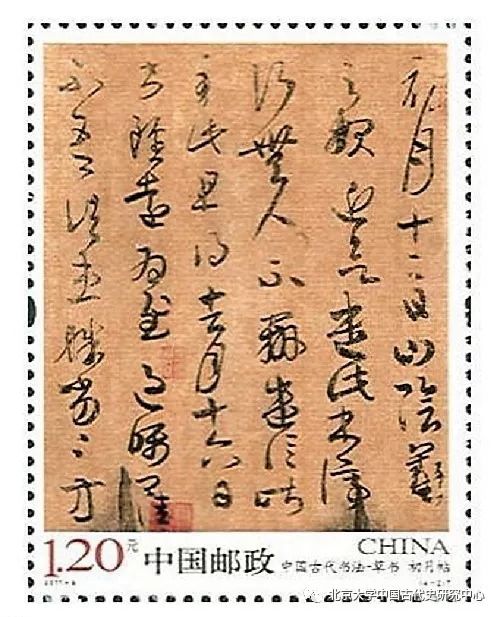

王羲之《初月帖》,避祖讳以正月为初月

國諱頒佈的另一形式是諱榜。

《南齊書·王慈傳》記載了關於諱榜的群臣集議,包括王慈、李撝、王僩之、任昉的發言,使我們對諱榜的情況能夠了解得比較具體。

[25]

《冊府》卷四七一引此節,後有小注對諱榜之制作了簡明扼要的解釋:“諱榜,謂朝堂置榜,書國廟諱,令人避之。”

[26]

王慈說諱榜“義非綿古,事殷中世”

[27]

,可知不是經書所載的舊傳統,但“中世”具體指何時以來還不好確定。王慈表中有以漢代為“昔”而與“今”對舉之處,但也不能完全確認這裡說的“中世”是將漢代排除在外了。任昉云“直班諱之典,爰自漢世,降及有晉,歷代無爽。今之諱榜,兼明義訓,‘邦’之字‘國’,實爲前事之徵。”

“

‘邦’之字‘國’

”是今存《漢書》注所引荀悅之語,

[28]

不僅漢高祖劉邦之諱有訓字,兩《漢書》諸帝紀首注文皆引荀悅“某之字曰某”。從任昉的語氣看,恐怕他也找不到漢代有諱榜的例子,因此只能舉出史注中的這種“前事之徵”。

至於史料記載中能見到的諱榜實例,則以東晉為最早,考慮到東晉在制度上創製不多,諱榜之制始於西晉的可能性很大。

[29]

同時由上引任昉之語可知,

朝堂諱榜不僅書寫名諱本字,並且還寫明訓避之字。

對於國諱,同時存在頒諱詔書與諱榜兩種公佈方式,二者有怎樣的關係,或者說有什麼差異呢?相比於詔書,諱榜的法律意義不夠完整,因為並不是所有的國諱都在諱榜上。能夠列入諱榜的,一般來說只有帝、后之諱。他人之諱,即便是皇帝先祖,只要未被追尊,就只能以詔書形式頒佈其諱。因此也可以將諱榜理解為國諱中最高規格的禮遇。關於這一點,

《南齊書》卷九《禮志上》載建元元年王儉議曰:

至於朝堂榜題,本施至極,既追尊所不及,禮降於在三,晉之京兆,宋之東安,不列榜題。孫毓議稱京兆列在正廟,臣下應諱,而不上榜。宋初博士司馬道敬議東安府君諱宜上榜,何承天執不同,即為明據。

[30]

其中“晉之京兆”是司馬懿之父京兆尹防,“宋之東安”是劉裕之祖東安太守劉靖,而西晉追尊先祖為帝,上止于司馬懿,劉宋追尊帝號止于劉裕之父。據王儉所言,從晉到宋,未被追尊為皇帝但進入七廟的先祖,其諱不上諱榜,但臣下亦應避諱。王儉提到的孫毓之議還部分見於《通典》中,其中有“以為京兆府君以上,雖不追王列在正廟,臣下應諱,禮有明義。宜班下諱字,使咸知所避。”

[31]

但這裡只說未列在正廟即未尊以帝號的先祖諱字亦應頒下,而沒有提及是否上諱榜的問題,當是《通典》節略所致。

能夠列入諱榜的範圍更加嚴格,而諱榜又懸掛於朝堂之上,使縉紳臣僚們“起伏晨昏,不違耳目”

[32]

,自然比詔書更具有了一重禮儀性、象徵性。《晉書·桓玄傳》:

玄乃於城南七里立郊,登壇篡位,以玄牡吿天,百僚陪列,而儀注不備,忘稱萬歲,又不易帝諱榜。

[33]

桓玄篡晉帝之位,但沒多久就覆敗,被《晉書》列爲逆臣。這則史料記載桓玄即位大典的種種不祥跡象,其中之一就是忘記更易諱榜,可以在一定程度上說明諱榜的象徵意義。

把諱字張榜懸掛起來,這種形式似乎有對經典裡描述的上古制度的模仿。

《禮記·檀弓下》云:“卒哭而諱,生事畢而鬼事始已。既卒哭,宰夫執木鐸以命于宮曰:‘舍故而諱新。’自寢門至於庫門。”

《禮記》記載的諱的頒佈形式是宰夫敲著木鐸在宮內宣佈避諱之儀,

[34]

而在上述朝臣博議中

博士李撝議稱:“據《周禮》,凡有新令,必奮鐸以警眾,乃退以憲之于王宮。注‘憲,表懸之也’。”李撝應是將新諱作為諸令之一,認為它們首先是擊鐸巡迴宣佈,再表懸于宮內,由此論證當時的朝堂諱榜之制淵源有自。

[35]

標榜古禮遺義,是以儀式性為重的諱榜持續存在的重要因素,但它與更為標準的詔書頒諱的形式同時存在,難免有疊床架屋之感。而且,隨著避諱制度的發展,詔書頒佈的避諱規定越來越複雜、精細,越來越超出了以形式為重的諱榜所能承載的容量,

隋唐以來的文獻中未再見到關於諱榜的記載,恐怕那時諱榜之制已經消亡。

[36]

因此,《冊府》才會在引錄關於諱榜的討論時特別附注解釋“諱榜”。

綜上所述,關於國諱的頒佈,可以明確以下幾點。

頒諱詔書中規定諱字及其避改方法,是認定國諱最為標準的法律依據。

諱榜懸掛於朝堂,其上寫有諱字及義訓,以提醒朝臣避忌。相比於一般以詔令頒佈避諱規定的方式,朝堂諱榜“本施至極”,即嚴格地限於發佈皇帝、皇后之諱,是最高規格的禮遇,具有較強的儀式性和象徵性,因此在很長時間裡與頒諱詔書共存。諱榜之制為六朝時期所特有,朝堂諱榜與詔書頒諱之制二者並行,體現了中古制度承上啟下的特性。

三、皇后之諱及詔書頒諱的特殊情況

《通典》載泰始二年正月有詔云“禮,内諱不出宫,而近代諱之,非也,勿下。”周廣業解釋此詔說:“

詔云勿下者,

謂但上諱榜,使臣下不得以之命名,勿頒布海内使盡諱避之如帝也。”

[37]

他指出了后諱的最重要特徵,即只是避免以之取名,而不像帝諱那樣在任何場合都要迴避該字。不過據上文討論可知,這種差別與是否上諱榜或是否發佈詔書無關,諱榜和詔書

都同時包括立訓和不立訓兩種避諱

。

[38]

泰始二年詔云“勿下”,但似乎沒有真正實行。《通典》又記載一條晉代詔命云“

古者內諱不出宮,但勿聽以為名字

”,

[39]

這條詔書的緣起是博士孔晁犯諱,而孔晁是武帝時人,則詔書也應在武帝時。

[40]

既然還是要避免重名的,就應該要對外發佈。《南齊書·陸澄傳》:“宋泰始初,澄為尚書殿中郎,議皇后諱及下外皆依舊稱姓。”

[41]

《南史》後半句作“議皇后諱班下應依舊稱姓”

[42]

。也說明皇后諱一直是頒下的。又

孝武帝初年朝臣討論是否應避會稽鄭太妃諱(即後來的簡文鄭太后),王彪之議稱:

元、明、哀三帝之朝,無以所生之諱頒于天下,令人皆同諱,……明臣之所諱君之母妻諱者,諱小君之諱耳。且四海之人,皆小君之臣妾,非所生之臣妾也。以小君之諱列於諱榜,故天下同諱;所生之諱不列諱榜,故天下不同諱。於時主相賢明,朝多雋彦,今所應準。……又今上即位,所生李淑妃諱,何以不頒下天下,與簡文皇帝順皇后諱率土同諱之乎?中興有八帝,迄今上五帝有所生,豈可四帝所生普天下不諱,而簡文帝所生獨率土同諱乎?

[43]

他們討論的重點是皇帝庶母之諱是否應頒於天下,但可以看出這些議論的基點之一是皇后之諱是“頒于天下,令人皆同諱”的,而且文中也直接提到了“簡文皇帝順皇后諱率土同諱”。

前文曾引《南齊書·禮志》所載王儉之議,其議是由於“太常上朝堂諱訓”而進行的,議的首句是“后諱依舊不立訓”。這說明后諱與帝諱同列於諱榜是舊制,后諱不立訓也是舊制。顯然,是由於對后諱“但勿聽以為名字”,而無需在日常生活中回避該字,因此也就沒有立訓的必要。

不過關於魏晉南北朝的后諱,有人們耳熟能詳的鄭太后諱“春”字諱例,當時地名中的“春”字多改避為“陽”,連五經的《春秋》也改稱《陽秋》,如果認為后諱不立訓,這些現象該如何解釋?實際上,這些改避並非出於國諱,國諱是不問人群、不問場合的,無論朝堂之上,還是百姓家中,都要避諱。人人各有家諱,而魏晉南北朝時代,公務場合也普遍尊重家諱,相關事例很多,如《顏氏家訓·風操》篇內就集中列舉了不少,無需多舉。因此,一些重要的政治人物的家諱在公務場合影響極大,以至於前人多誤以為是國諱,不過,這些諱字在尋常百姓之家恐怕反而是不需要避忌的。鄭太后之子簡文帝在未即帝位以前,曾長期輔政、錄尚書事,由於他總掌尚書文書,導致當時大量官方文書都要為他避家諱,也就是“春”字。

[44]

因此大量的“春”字諱例,與其他史料顯示皇后諱“但勿聽以為名字”、“不立訓”並不矛盾。前人以這些諱例為主而推斷“東晉特重后諱”,看來是不存在的。

除了皇后,避免以諱為名字的禮遇有時還會施于貴戚乃至權臣。

《晉書》卷一一七《姚興載記上》:“興班告境內及在朝文武,立名不得犯叔父緒及碩德之名,以彰殊禮。興謙恭孝友,每見緒及碩德,如家人之禮,整服傾悚,言則稱字,車馬服玩,必先二叔,然後服其次者,朝廷大政,必諮之而後行。”

[45]

姚緒和姚碩德自姚興即位以來,就各領重兵,獨當一面,又是姚興叔父,在政權中地位極高。因此姚興給予他們類似於皇后諱級別的禮遇。

這雖然是十六國的例子,但十六國的這類制度應當是模仿晉朝。又,

《晉書·桓玄傳》:“又發詔為桓溫諱,有姓名同者一皆改之,贈其母馬氏豫章公太夫人。”

[46]

事情發生在桓玄打敗司馬元顯、獨攬掌朝政之初。這裡說的“發詔為桓溫諱”的意思恐怕也不是要求普天之人完全禁止使用“溫”字,而是指後一句的“姓名同者一皆改之”的次一級避諱。

四、避諱與改名

最後要考察的是一種與避諱相關,但實際上不屬於避諱的情形,即因避諱而改名。文獻中所見避諱的實例,以涉及皇帝之諱的為多,涉及人名地名改易的為多。前者很易於理解,因為皇帝之名是所有人的諱字,當然易於發現其例。後者何以多見,前人則往往不加留意。

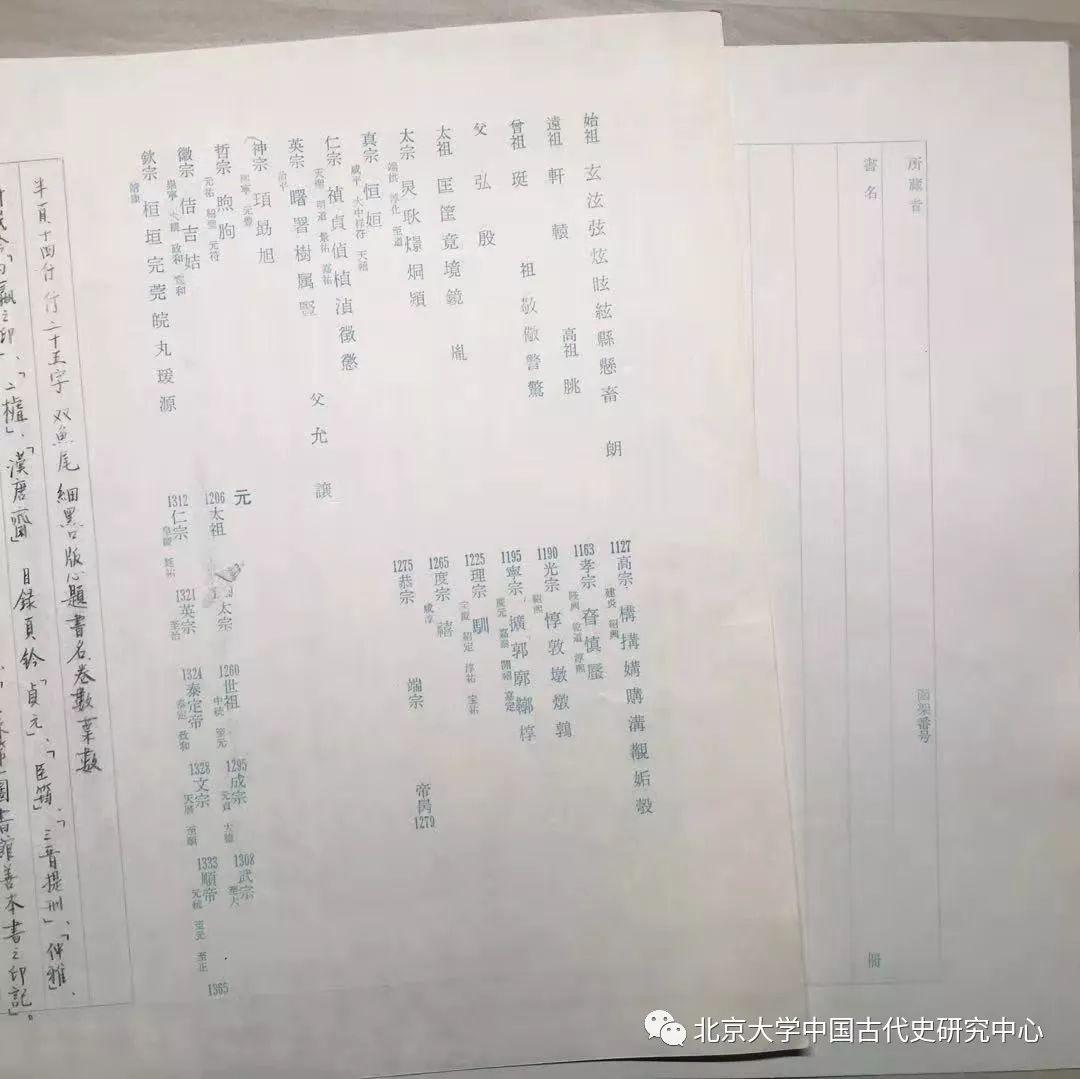

日本学者使用的版本调查记录专用纸,列有常见宋讳

避諱更名,尤其是官名、地名的更易,雖然也需要詔令證明其合法性,但這種詔令與頒諱之詔是不同的。前文提到的東晉孝武帝初關於鄭太妃諱的討論中,王彪之議文還說:“門縣名以犯先帝所生之諱,故先帝時改之……令知官名之改,非頒下令人皆諱之也”。

[47]

王肅《已遷主諱議》也辨析避諱與因諱更名的差別:

《春秋》魯諱具敖二山,五代之後,可不復爲諱,然已易其名,則故名不復諱也。猶漢元后父名禁,改禁中爲省中,至今遂以省中爲稱,非能爲元后諱,徒以名遂行故也。

[48]

因此,改名的理由雖然是避諱,但一旦改名,就和其他因為各種原因而改名的情況一樣,不再與避諱有什麼特殊關聯了。不過,這種差別在當時就經常被混淆,所以大臣們才會在議文中屢次特加強調。後人研究避諱時由此生出的誤解更多。

一般為了避諱而採用替代字,都有比較固定的選項,或同義,或同音。出於避諱的改名也會採取這樣的方式,如前文提到東晉避鄭太妃“春”字諱,將不少地名之“春”字改爲“陽”。除此之外,因避諱改名還具有“改名”的意義,除了要注意規避諱字,還要考慮到新名稱也將長久行用,因此也常常不拘泥於頒諱時給定的替代字,有時會改用其他已有的相關稱謂,有時會另取新名。例如《晉書》載

“以毗陵郡封東海王世子毗,避毗諱,改爲晉陵”,

[49]

就顯然不是因為“晉”“毗”二字有什麼關聯,而是由於“晉”字是國號,以此字作為東海王世子毗之國名,顯示了對東海王的尊重。又如三國時避孫權祖諱改蔣山爲鐘山,《通鑑》胡注云:

蔣山,即鍾山,在今上元縣東北十八里。《輿地志》曰:“古曰金陵山,縣名因此;又名蔣山,漢末,秣陵尉蔣子文討賊,戰死于此,吳太帝爲立廟,子文祖諱鍾,因改曰蔣山。”余謂孫權祖亦諱鍾,當因是改也。

[50]

這一改名也有很複雜的考慮。再如同是孫吳的例子,避景帝孫休名改休陽縣爲海陽縣,

[51]

雖然現在已不知道具體原因,但也不是由於“休”與“海”字有特別聯繫。

對於人名來說,遇有與國諱相重、或與其他經常接觸的諱字相重,也需要改避,較為常見的辦法是改以字行,或稱小名。《經史避名匯考》認為“六朝人凡名犯帝諱者,即以字行,不復更名,自仲德兄弟始也”,

[52]

王建指出這種做法在東晉已能見到,毛穆之因為與晉哀帝皇后同名而改以字行。

[53]

東晉也有直接改名的例子,如虞預

“本名茂,犯明穆皇后母諱,故改焉”

[54]

。和上舉的很多地名一樣,這也不是簡單的同訓代換。

與此相關還有一點值得注意,即名號改易的這種靈活性特點,只限於當時確實施行的改易,而不包括後來史書作者(甚至刊行者)的改易。如前人曾以蒯徹避漢武帝改名蒯通,司馬遷避父諱改趙談為趙同之例,推論“漢代以來,人們為了避諱所採用的主要方法是改字(指改變所用漢字)”。

[55]

但蒯徹是漢初人,他生前沒有避諱的問題;趙談改趙同是司馬遷家諱,趙談本人並不需要改名。這樣的話,就不算是真正的人名之更改。

總之,關於因諱更名,有必要重視它除了與避諱的關聯外,本身屬於一種改名行為。因此在發佈的方式、改動的方式、改動的影響等方面,都與一般的避諱存在差別。

小 結

一般所說的“避諱”包含了很多種不同情況,應至少再在兩個維度上進行區分,已如引言所述。根據這樣的認識,本文討論了幾種不同的避諱。第一節討論稱呼禮節與狹義避諱的差異;第二、三節討論國諱的相關制度,並明確了一般只有皇帝之諱才需要完全避忌該漢字,皇后諱則一般只避免重名;第四節討論改名與狹義避諱的差異。

在進行上述辨析以後,筆者想再次強調以下問題。在中古時代,某人在所有場合都需要避免某字的這種本文所稱的“狹義避諱”僅限於一個比較嚴格的範圍內;官方頒布的率土同諱的國諱也很有限。中古時代政權迭出,導致國諱行用時間較短,而私家的狹義避諱本來就影響有限,因此中古時代純粹的狹義避諱在文獻中的影響較小。但是避諱的相關規則十分複雜,因此在狹義避諱乃至國諱的範疇之外,還存在大量其他避諱的情形,今天見到的很多諱例應屬於這種情況。如前人或認為太子之諱也應避,舉東晉時褚爽上表稱太子名為例,但如上所論該例是討論稱呼禮節,而非狹義避諱。又如前舉毗陵避

東海王世子毗諱改晉陵的例子,也不意味著王世子(儘管東海王對於晉元帝而言有特殊意義)之名會成為國諱,而是因為將司馬毗改封此郡,他的名字在封國內,至少對於國臣而言應是諱字,那麼如果國名也是“毗陵”就會帶來很多麻煩,因此才會特命更名。這類誤會還有很多。如果我們把凡是見到的諱例都籠統地按狹義避諱的標準認為是在任何情境下都要避忌該文字,甚至是按國諱的標準認為是所有人、所有場合都要避忌該文字,我們所設想的避諱範圍就會比實際遠遠擴大。

再帶著這樣的認識去判斷文獻中其他與避諱有關的問題,就更加危險了。

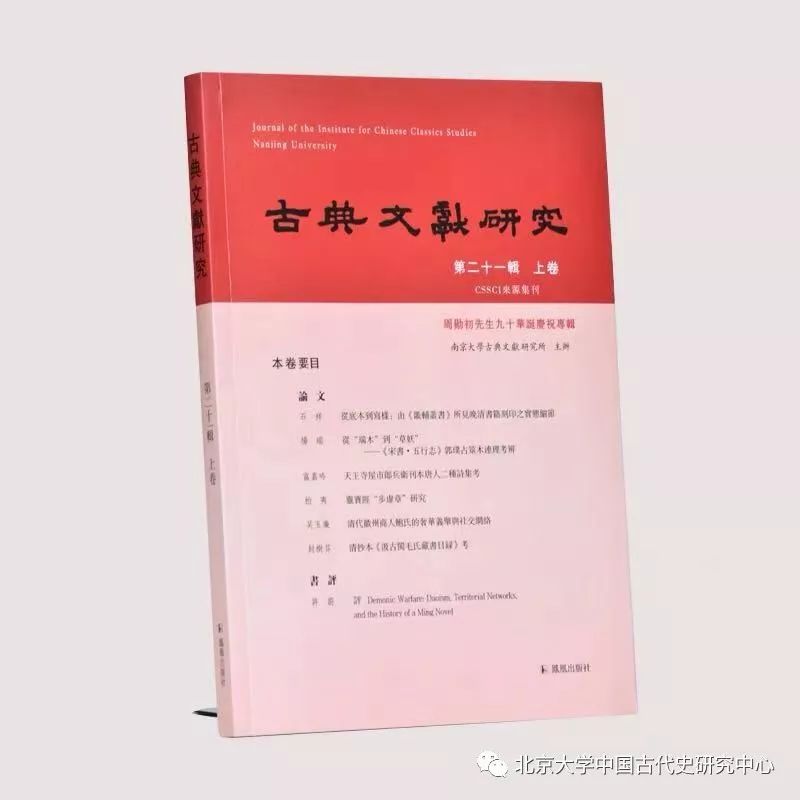

編者按:本文原刊《古典文獻研究》第21輯上卷,鳳凰出版社,2018年。

[1]虞萬里《先秦諱禮析論》、《先秦動態稱謂發覆》,並收入氏著《榆枋齋學術論集》,江蘇古籍出版社,2001年,第263-292、337-359頁。

[2]王彥坤《歷代避諱字彙典》,中州古籍出版社,1997年,前言第1頁。

[3]

“古人在言談和書寫時要避免君父尊親的名字。對孔子及帝王之名,衆所共諱,稱公諱;人子避祖父之名,稱家諱。避諱之法,一般或取同義或同音字以代本字,或用原字而省缺筆劃。”《辭源》(修訂本)第四冊,商務印書館,1983年,第3092頁。

[4]

劉義慶著,劉孝標注,余嘉錫箋疏《世說新語箋疏》卷下之下《排調》,中華書局,1983年,第804-805頁。

[5]

《南史》卷二〇《謝弘微傳》,中華書局,1975年,第561頁。

[6]

《三國志》卷三六《蜀書·馬超傳》,中華書局,1982年,第947頁。本文引用史料或調整標點,不一一說明。