中国男人与众不同的审美情趣,未必不会在不久的将来卷土重来。

文|肖牧

走在中国街头,总有机会见到各种毫无美感的画面。除了丑陋的广告牌、有「北京比基尼」之称的白背心,还能见到这样的场景:

将小型单肩包斜挎佩带,是中国老男人居家旅行的专利。在电影中,斜挎包已成为塑造土气形象的重要元素:

如果不需要携带多余的物品,舍弃这些毫无美感的斜挎包也许能让他们加分不少。

如果掌握了正确的姿势,单肩包完全可以作为装饰增加魅力:

斜挎包的背法是如何出现的?为什么中国男人背起斜挎包这么丑?

被嫌弃的斜挎包

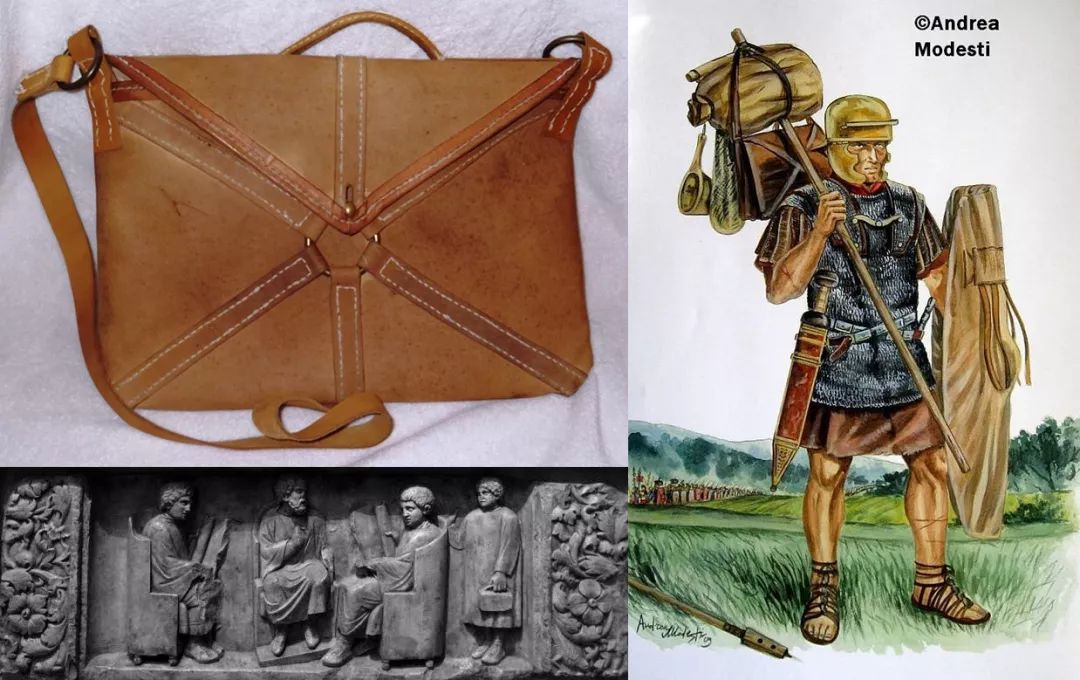

早期的斜挎包军事色彩浓厚,雏形可以追溯到罗马帝国时期。现代意义上的斜挎包出现于十六世纪,但成为普通人的日常搭配,不过短短几十年时间。

公元前二世纪,随着罗马帝国将军盖乌斯的改革,一种称为 Sarcina 的装备出现在罗马军团中。这个奇怪的装备由一根杆子和它支撑的煮锅、斗篷、斧子和一种称为 Loculus 的皮包组成,用于增加单兵的机动性。

到十七世纪,这种包以斜挎包的形象再次大量装备在欧洲士兵身上,用于盛放口粮和弹药。此时它已经被称为 Haversack 或 Satchel,材质也变成了帆布,成为此后步兵的常见装备。

尽管斜挎包如此受到军队的青睐,却迟迟没有进入日常生活。

在中世纪,欧洲男性和女性都普遍使用绑在腰上的布袋。从十五世纪到第一次工业革命完成前,布袋开始被女性隐藏在巨大裙撑中,足以放置随身用品。男性也可以将随身小物件装在马裤或腰包中,并不需要其他包袋。

· 女性将布袋贴身系在腰间,从裙撑的开缝拿取里面的零钱、梳子、香盒等随身物品。在英国作家哈代的作品《德伯家的苔丝》中,苔丝的朋友玛丽安甚至从裙撑里掏出了一小瓶杜松子酒。

到十九世纪中后期,由于铁路和跨洋航运的普及,普通人的长途旅行成为可能,具有锁、内胆和钥匙的现代行李箱应运而生。

· 设计于 19 世纪的路易威登竖式衣柜旅行箱。以奢侈箱包被中国人熟知的爱马仕和路易威登,正是这时投入到箱包行业。

同时,欧洲女性摆脱了巨大的裙撑,手包开始成为最普遍的日常配饰,男性则用上了手提箱和公文包,但斜挎包并未因此开始流行。

· 1935 年的费雯丽。二战开始后,女性手包受到军工设计影响而更注重实用性,同时出现了肩带。

事实上,在现代服装领域,斜挎包长期是特定行业的用品。

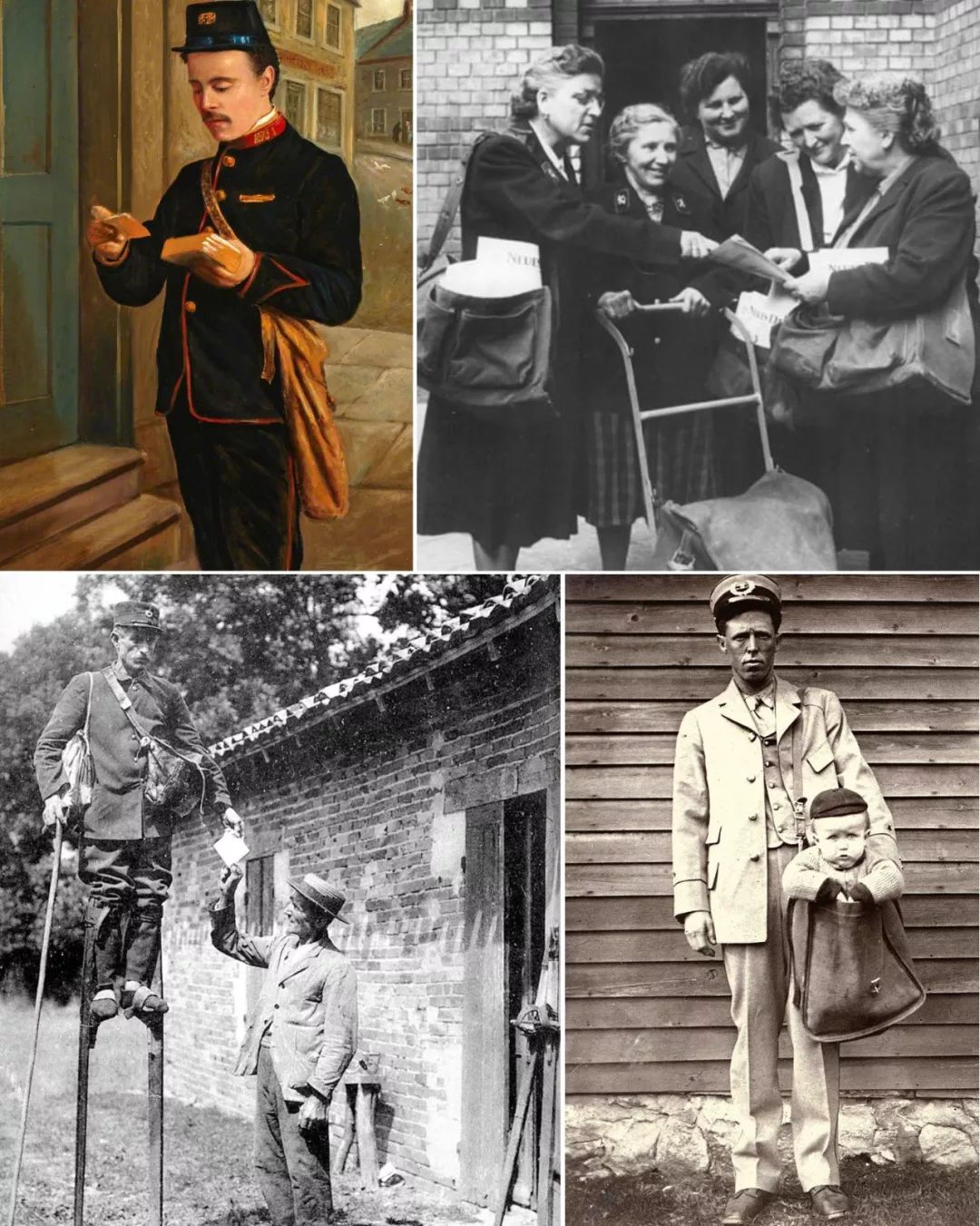

1860 年代南北战争后,美国邮递员率先开始使用大型斜挎包,以便减少送信时的往返次数,并在 19 世纪晚期迅速推广到了全世界的邮政行业。

他们接受斜挎包的理由和军队如出一辙,纯粹出于实用性。

· 顺时针依次为英国邮递员、德国邮递员、美国邮递员、法国邮递员。根据当时的美国邮政资费,邮寄一个孩子的费用实际上要低于铁路费用,于是出现了数起邮寄孩子的案件。1920 年 6 月 13 日,美国邮政署正式禁止邮寄儿童。

欧美的这种斜挎包,因此被称为邮差包(messenger bag)。由于实用性太过明确,在二十世纪中后期前,长期是邮差、报童等体力劳动行业的专利。

不过,中国当代男性热爱的斜挎包并非来自这一传统。

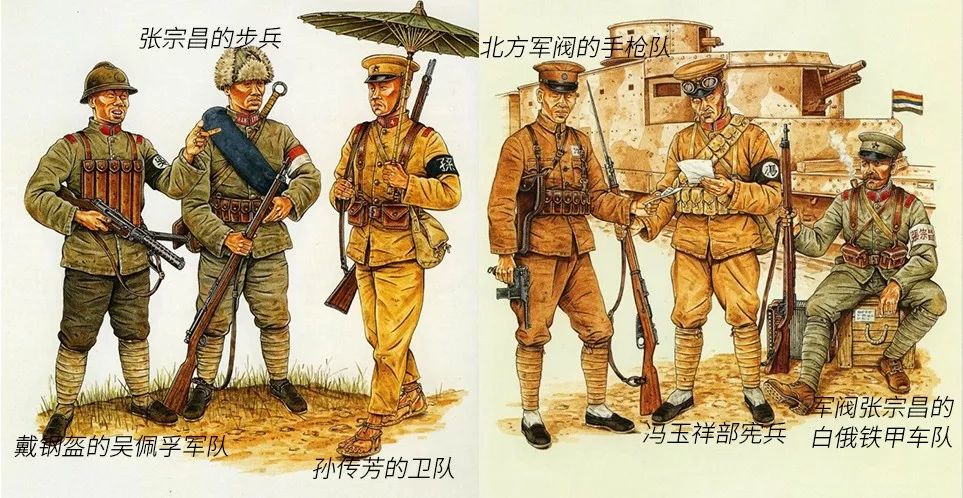

民国肇始,最先背上斜挎包的是采用西式服制的中国军人。

二十世纪前期,中国人长途出行时使用最广泛的仍然是包袱。即便邮政行业,也仅有少数租界城市能配备西式邮差包,多数地方只能采用挑子、布袋等原始工具。

对于日常着装,风气渐开的中国富人热衷于西装革履,配饰也偏好公文包和手包,几乎与欧美保持同步。

· 溥仪在《我的前半生》描述:我每逢外出,穿着最讲究的英国料子西服,领带上插着钻石别针,袖上是钻石袖扣,手上是钻石戒指,手提「文明棍」,戴着德国蔡司眼镜

中国服装时尚的巨大改变,及其带来的斜挎包的广泛流行,还要等到 1949 年之后。

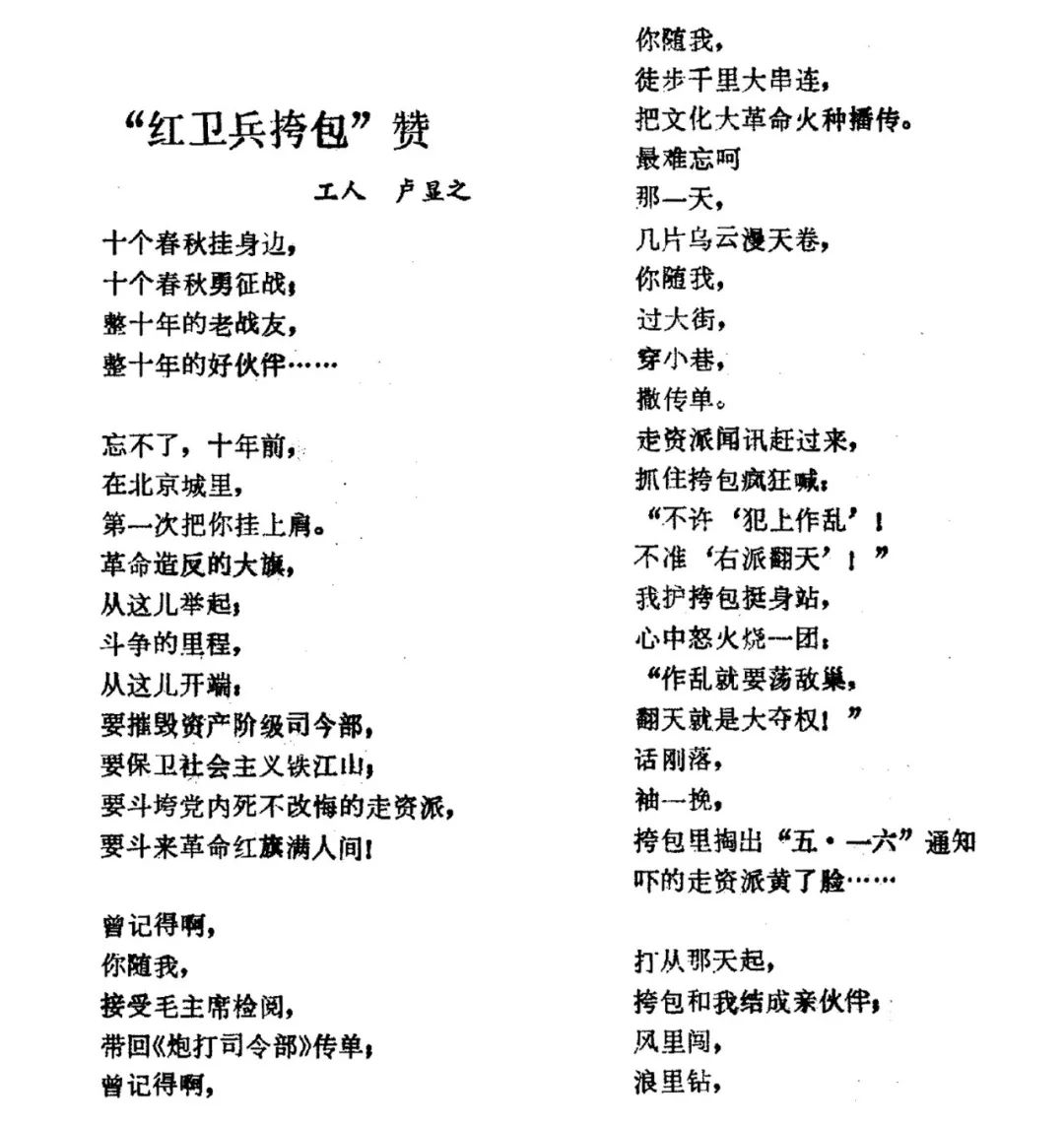

红卫兵的遗产

伴随着内战的节节胜利,解放军在各地建立了军事管理委员会,成为实质上的行政机构。

长达四年的军事管制,及大量转业到地方的军人,极大促进了包括挎包在内的军队着装的社会化,以至于政府一度下令「非现役军人禁止穿着军服」。

不过,此时的社会风尚还未完全转变,旧式审美仍颇有活力。

1953 年,新中国成立 4 年后,一位由京抵沪的干部发现,已经解放了四年的上海,以旗袍、西服为代表的民国服饰仍然广受欢迎。

这种风尚并未遭到反对,1956 年社会主义改造完成后,为显示新社会的新气象,还一度号召「人人穿花衣裳」。

· 1956 年,在「人人穿花衣裳」的号召下,苏联女装「布拉吉(俄语意为连衣裙)」开始流行,中苏分裂后改称连衣裙。

1958 年起,接踵而至的政治运动彻底改变了社会的审美标准,

与此同时,军队文化对社会风尚的影响力则不断增强。

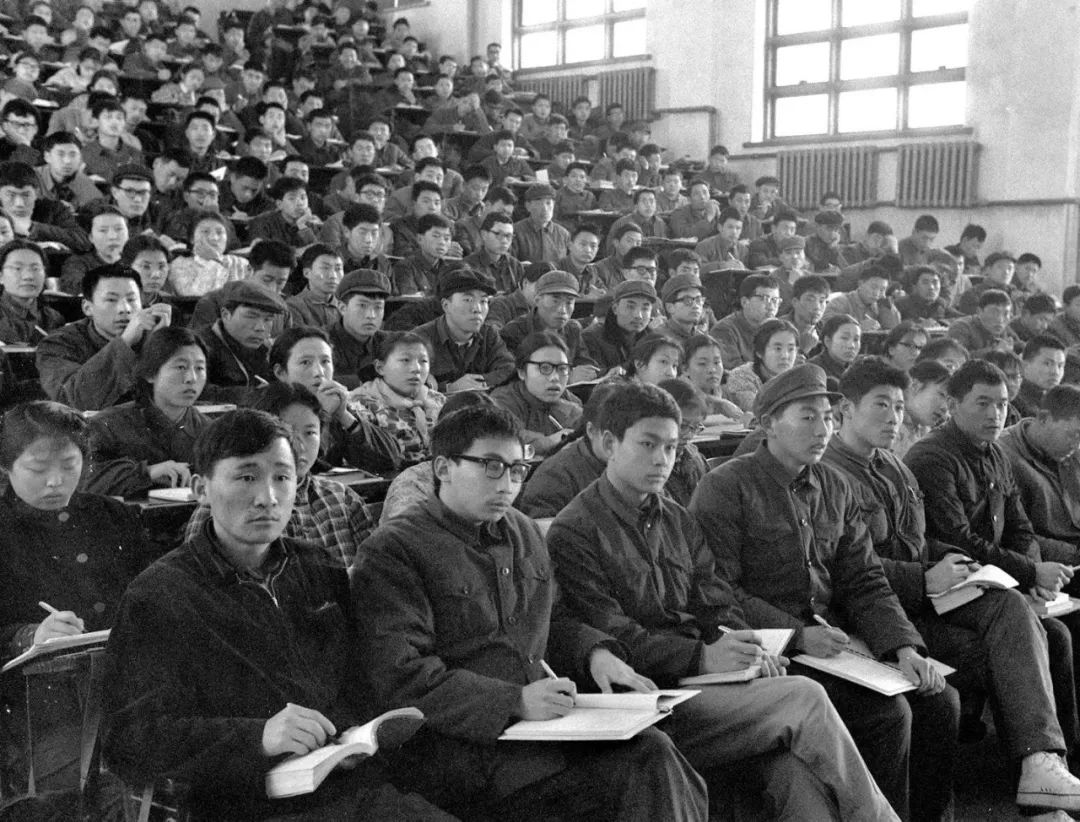

大跃进运动结束后,为了抵制资产阶级思想,中国将大量军人派驻到各行业成立政治部门。从 1962 年 11 月到次年 9 月,即派驻了 8.5 万转业军官进入商业部门开展政治工作。

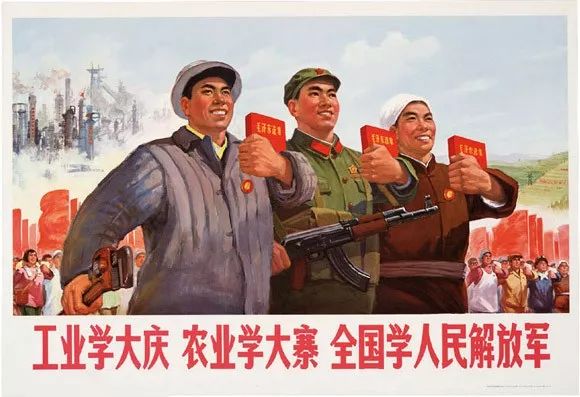

1964 年,进一步发动了轰轰烈烈的「全国学习人民解放军」运动,极大地提高了军人地位。

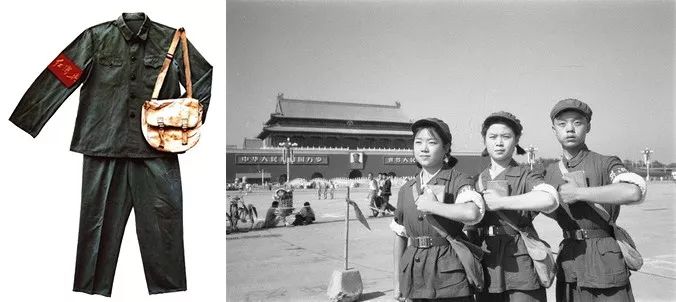

文革开始后,此前从不以军装露面的毛泽东,身着六五式军服先后八次接见了来自全国各地的一千三百多万红卫兵。

最早的很多红卫兵出身于军人和干部家庭,穿上父辈的军服、背上军挎包,以示自己是血统纯正的「红色接班人」。

随着毛泽东的接见和宣传画的推广,此举迅速被外围红卫兵模仿。

旧军装显然无法满足数量如此庞大的红卫兵的需求,抢夺军帽、军挎包的事件时有发生,大量仿制军服和仿制军挎包也开始出现,与军帽、军用水壶等一同成为了全国红卫兵的普遍装束。

在背上仿制挎包的同时,红卫兵也大肆开展「消灭奇装异服」运动,尤其热衷于在大街上批斗穿超短裙的女性。

不过,文革高潮后,此类运动遭到了上海等地市民的消极抵制。

在上海长宁区的一次活动中,一位被指责穿超短裙的女工反诘称是因为布票发得少;在西郊公园发现女青年穿着「奇特」的红卫兵,反被其海军军官男友殴打。

据上海服装鞋帽公司在闹市区观察统计,1975 年穿超短裙的女性比例达 16%,远超 1973 年的 2%~3%。

虽然运动遭遇了挫折,但随着 1969 年中苏关系紧张而开展「十亿人民十亿兵」的「学军」和「拉练」,代表无产阶级革命立场的军挎包已经不再局限于红卫兵群体,而是随着知识青年上山下乡运动,席卷全国各地。

改革开放初期,军便服已经与工服、由中山装改造而成的「毛装」并称「老三装」,背军挎包的潮流一直延续到八十年代末,与搪瓷茶缸、口琴等一样,成为一代中国人的集体记忆。

过时的时尚?

改革开放后,追求美学上的时尚被重新允许,国家领导人也率先身着西服引领潮流。

尽管中国人民有了更丰富的选择,但是几十年的审美缺失依然难以迅速弥补。

八十年代末期,在经商大潮下涌现了数量众多的小企业主,开始穿上西服、拿上大哥大,这一形象成为当代大量中国男人的审美雏形。