【北洋夜行记】是魔宙的半虚构写作故事

由老金讲述民国「夜行者」的都市传说

大多基于真实历史而进行虚构的日记式写作

从而达到娱乐和长见识的目的

大家好,我是金醉。

1994年,我曾经偷学过武术,每天傍晚在体育场角落看武术班练武。除了压腿、抬腿、站桩,我还练过用手掌劈砖碎瓦,最遗憾的是没玩过兵器。

武术班耍大刀,雪亮的钢刀片子甩的噼啪响,令人无限神往。

那几年,国内有过一阵武术热,一个河南的哥们儿说,早晨在县城里走一圈,凡是个路口,都能听见《男儿当自强》的音乐。

不过很多时候,武术对大多数人来说,只是谈资。

比如,河南台的《武林风》,打得火热,但跟传统中国武术没什么关系。

再比如,春晚的标配节目,基本是塔沟武校的三好学生秀。

2013年的“天山武林大会”,就是场中老年cosplay。

2013年8月6-7日,新疆大晨报股份公司、特克斯县在乌鲁木齐联合主办“天山武林大会”,进行武术观摩表演和门派切磋。事后,有一些门派代表被曝光是冒名顶替的。图为各大门派掌门合影。

前几天,一个出版社的人找我,问:你们的故事打吗?要是打,我给你卖给电视台,能搞个牛逼的。

一下把我问懵逼了,我想了想说:可打了,而且我们是真打,尊重地心引力。

民国时期,武术被推崇为国术,南有霍元甲创办的上海精武体育会,北有天津的中华武士会。

那时候,武术不仅仅是谈资和体操式的花架子,也不是散打搏击,而是一种实战技击。

这段视频集合了一些真正民国习武人士的录影。这些应该都是比武切磋,并非真正实战,点到为止。真正的习武之人,实战中都以致胜为首要,往往出致命招,更没那么多观赏性。

我太爷爷金木的《北洋夜行记》里,经常写到懂武术的人。去年,我讲过一个金木追凶的故事(北洋夜行记003),那次事件中,他认识了助手杨小宝。小宝就是个真正的练家子。

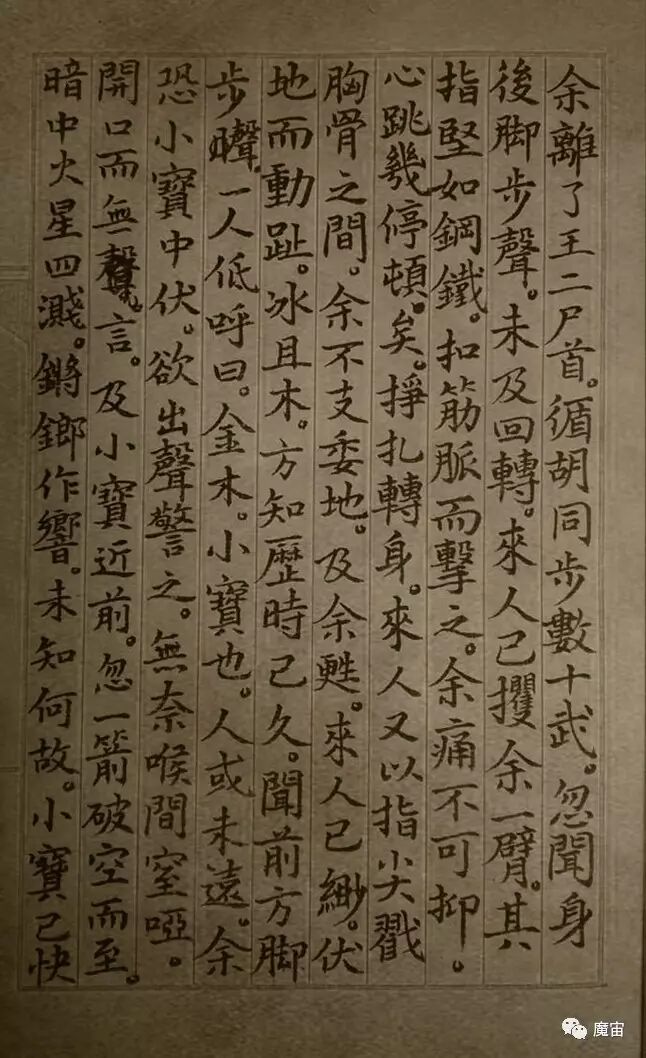

金木曾在1920年的笔记中这样写:

“四年前刚做夜行者那会儿,我一个人查案,调查、验尸、追凶、打架全都自己上。那时候,我最信任的伙伴,是那把从日本带回来的勃朗宁1910。

“自从民国六年(1917年)有了小宝做助手,验尸和打架全交给他了,我变得胆子更大。遇上枪解决不了问题,还有小宝在。

“小宝也会使枪,但基本不碰,反倒每天练功,从没落下过。他经常说,枪用得多了,就总想着依赖枪,会变笨。”

太爷爷说,小宝的意思他体会不深,直到1920夏天,他俩调查一件怪异的凶杀案,翻出了一场武林旧事。

整理这个故事,也是我第一次感受到真实的武林。

《北洋夜行记》是我太爷爷金木留下的笔记,记录了1911年到1928年期间他做夜行者时调查的故事。我在金家老宅,将这些故事整理成白话,讲给大家听。

事件名称:武林旧事

案发时间:1920年8月底

案发地点:北京钟楼

记录时间:1920年9月9日

八月二十五日,是小宝二十五岁生日。

我和戴戴做了一桌子菜,在警署做法医的朋友汪亮也来了,大家准备好好喝一顿。

过了中午,小宝却还在院子里练功,不理我们。

小宝一动不动站在太阳底下,双腿微曲,两手在胸前虚抱着。我跟他俩说,别看小宝像个石墩子,其实在悄悄移动。

他俩瞪眼看了半天,说我胡扯,要赌一块钱。

又盯了两根烟的功夫,戴戴哎呀一声,指着小宝说:“真动了!刚才明明在槐树西边!

汪亮不信,站在戴戴后头瞄过去,果然见小宝已经往东挪了一米远。

戴戴输了,反倒兴奋地招呼小宝进屋,又是让座,又是倒茶,问他怎么回事。

小宝挠头笑半天,说这就是一种站桩的基本功,跟你们讲也讲不清。

我每天见小宝站桩,早就知道,他看起来一步没挪,其实全身都有细微动作,只是非常缓慢,说叫“神动意不动”。

戴戴给小宝敬了杯酒,仰头干掉,一顿吹捧。

我说:“想学功夫?这年纪也晚了,不如跟我学学枪法。”戴戴翻了个白眼,说:“打手枪也叫功夫?我写的中国女侦探,要会点中国功夫。”

戴戴已经在报上发表过几篇小说,最近又来了劲儿,想写个女侦探,给《侦探大世界》投稿。

小宝喝了口酒,放下杯子一本正经地说:“女孩练武,其实也可以,不过真打起来,女孩下不了狠手,会吃大亏。”

汪亮接过话:“女孩练武有啥好?越会打架越出事!上星期钟楼那打架,死了个练武的女人。那惨样,我操……”

说到这儿,汪亮板起脸停住了。

我们都盯着他,等下文,他摇摇头说:“现在都没验出来怎么死的,身上就一个伤口,脸是歪的。从没见过人脸能扭成那样,太他妈吓人了。”

戴戴睁大了眼问,是不是被刀捅了太疼,才会表情扭曲。

汪亮说不会,从眼神判断应该是死前看到了什么吓人的东西。

小宝腾地站起来,走到汪亮跟前说:“老汪,我想看看这尸体,你帮个忙。”

汪亮愣了一下,说怎么认真起来。小宝没说话,倒了杯酒自己喝。过了一会儿,汪亮说没问题,要看就现在去,再晚可能就处理了。

吃完午饭,我们去了安定门内二条胡同的道济医院,汪亮的法医研究室在这里。

这医院最早是美国教会建的,全是些高窄拱门,拱门底下是条狭长的走廊,尸体放在最里头的停尸间。

民国初期,警署的法医部门并无自己的检验场所,一般是在医院设置研究室。汪亮所在的内三警署,检验所在道济医院。这家医院的前身是美国基督教长老会于1885年创办的“妇婴专科医院”,1912年更名为“道济医院”,1952年被命名为“北京市第六医院”。图片是美国社会学家Sidney D. Gamble拍摄于1917-1919年的照片。

一进停尸间,阵阵寒气裹上来,冻得人发抖。

几个大冰箱(金醉注:指存放冰块的水循环箱子)占了屋子的一半,尸体放在一张铁架子床上,上面搭了块白布。

小宝也没问一声,伸手掀开了白布。

那尸体是个四十上下的女子,梳着发髻,脸上已经全没了血色,心口上一片凝固的血迹。

我说,你们干法医太不像样了,这尸体还穿着衣服,怎么检验的?

汪亮从一个小桌子的抽屉里拿出本线装书,递给我说:“说起来是法医,可现在规定只让用这个。”

我接过那书,是本《洗冤录集证》,这本书里的方法,小宝倒是很熟。他不排斥西医,但更多研究的还是中医,查案时也总提起《洗冤录》。

洗冤录最早是由宋代人宋慈集前人大成所著,后来又有很多增补版本,清代童濂删补的《洗冤录集证》也流传很广。图为民国年间流传的全集版本。

“还不是你们文人多事,在报上写文章说西医检验法不道德,把尸体的脑子挖去了。”

清末民初,西医引进遭到很多传统人士和民众的抨击。尤其是解剖学,被视为取人心肝的邪术,有传言说西方传教士收养孤儿是为挖眼取脑制药。这种争议一直持续到民国中期。1924年,上海有个叫陈奎堂的律师公开登报攻击新法检验,称“被验之尸体湔肠伐胃,肉血狼籍,大小脑又为医校囊括而去”。

汪亮抱怨完,嘲笑小宝:“怎么样,按中医能看出门道吗?”

小宝正用手指摁着女尸心口的刀伤检查,没搭理汪亮。他摸了摸尸体的手脚,又顺着四肢往躯干摸了一遍,捏尸体的骨头。

戴戴问他发现了什么,他仍然不答话。

我见他脸色不好,也过去看尸体,伤口确实奇怪,半寸多宽,不像近身用尖刀刺入,但又很深,应该是瞬间透进心脏,但推测不出凶手怎么下手的。

小宝检查完,盖了尸体,一言不发就出了停尸间。

我赶紧跟了出去,问他怎么了。小宝拧着眉,额头冒出汗,还是不说话。这几年遇上过那么多案子,没见过他这样。

我抽完一根烟,他总算开口:“金木,这回让我来查,你帮我。”

没管戴戴和汪亮,我和小宝在交道口附近找了间茶馆坐下,听他细说尸体的事情。

小宝说,他并不认识那女尸,但却认识她那种死状。

“那表情吗?”

小宝点点头,接着说:“咱们认识这么久,我从来没提过师父,我们练武的人,本不该这样。”

他这么一说,我确实意识到,他确实没说过跟谁学的功夫,只说过打小在天津习武,练的是形意拳。

小宝说,他五六岁就去了天津,先是跟着杂耍班,学点翻跟斗的把式。

“后来遇上师傅,说我身子好能练武,当场就给了班主半个银锭子,把我领走了。”

小宝的师父叫胡成柳,当时二十七岁,跟着形意拳大师李存义习武。胡成柳是河南人,性子耿直,功夫上虽算不上厉害,却因有股子豪侠气概在码头混出了名气。

“师父把我当成亲儿子,但我现在的功夫,大部分是来北京后跟尚云祥老师学的。”

尚云祥(1864年-1937年),形意拳大师,尚派形意拳创始人。他是清末民初武术家李存义的弟子,以“大杆子”、“半步崩拳”、“丹田气打”及实战武功名震武林,曾主持李存义创办的北京沛城镖局。

1913年,尚云祥受梁启超所托,创办尚武学社,在北京蒙藏大学任教,后有在朝阳大学任教。小宝来北京后,在朝阳大学跟着尚师学了几年形意拳,虽未拜师,也算师生关系。

我问为什么不跟师父学。

“我十岁那年,师父死了。”

光绪三十一年(1905年)冬天,胡成柳受人所托,接了一趟镖,走水路去大连,没想到出码头的第一天就中了埋伏。

小宝指了指胸口,说:“一刀致命,伤口跟那女的一样,平常的土匪强盗做不到。船上着了火,被渔民发现,救回了师父的尸体,几个师兄连夜抬了回来,我不小心看见师父的脸……”

“也跟那女的一样?”

小宝点点头,又说:“不但师父,那个月天津和北京接连死了几个有名的武师,都是同样的死法。”

他又皱起眉头,肩膀紧绷起来。

我给他倒了杯茶,说:“要报仇,得先找到人不是?这道上我不熟,按你说的查。”

据负责案件的巡警说,尸体是在钟楼广场一角发现,当时有几个花子(乞丐)在场,打听过一轮,都说见过那女的几次,但不知道是做什么的。

钟楼,位于北京东城区地安门外大街,在鼓楼北,是老北京中轴线的北端点。在钟楼的正中位置立有八角形钟架,挂着“大明永乐吉日”大铜钟,是我国现存最重且最大的古代铜钟。此钟声音悠远绵长,圆润洪亮,可传播数十里远。常有些乞丐在钟楼一带落脚。图片来自《北京城百年影像记》。

二十六号下午,我和小宝在钟楼广场附近找个了大碗茶摊子坐下,观察行人和花子。

四点多钟,我们盯上了一个光头花子,这人三十多岁,穿着蓝布破褂子,袖子碎成了绺。他在广场上四处溜达,手里也没个碗,见人就请安,什么辈分大就喊什么,一会功夫,要了七八个铜子儿,蹲在路边数钱。

跟茶摊子老板打听,光头果然是这片儿混熟的丐头,名叫王二,以前在銮仪卫当差,就在钟楼敲钟,民国后丢了差事还在钟楼混。

我给了茶钱,小宝已经过了马路奔到王二旁边。

王二弯腰就请安,喊小宝小爷。

小宝没理他,直接问他出事那天有没有见着面生的人。王二抹了一把光亮的脑门,说面生的多了,记不太清了。

我掏出俩铜子丢给他,说好好想想,有没有看着会打架的人。

王二把铜子儿揣进怀里,鞠了一躬,说“谢了这位爷”,又咧嘴一笑,“今儿从早到现在,还没吃上口东西,恐怕记性不好。”

小宝一把抓住他肩膀,手上就要使劲。我赶忙拉住,说别急,慢慢来。小宝松开手,带王二进了鼓楼大街上一家小饭馆,点了二两包子一碗炒肝。

炒肝是北京地区汉族传统名吃。具有汤汁油亮酱红,肝香肠肥,味浓不腻,稀而不澥的特色,吃炒肝时讲究沿碗周围抿并要求搭配着小包子一块吃。

王二端起碗哧溜喝,两口一个包子,吃了精光,抹了抹嘴巴,说:“有个疤脸汉子,可能想找麻烦。”

那天晚上,王二和几个花子爬上钟楼上吹凉风,听见广场上有动静,趴在箭窗口一瞧,是个高个子,身上背着个什么东西。

“有兄弟想动他,我给拦下了,那人看着不好惹。”

小宝问,怎么知道他是个疤脸?

王二捏起勺子舔了舔,说:“第二天白天他又来了,所以我说他想找麻烦!”

巡警早上发现尸体时,封锁了现场不让人走近。王二爬上钟楼瞧热闹,在楼上又撞上了那高个子。

王二拿手指在眉心划了一下,“脸上这么长个疤。”

小宝听了,咬着嘴唇琢磨了一阵,没说话。

我掏出一个铜板和一块大洋搁在桌上,把铜板推给王二,拿起大洋给他看了看。

“打听这人在哪住,回来还有你的好处。”

王二一抹光头,捏桌上的铜板,说了句“您瞧好吧”,起身走了。

小宝叫住他,说:“打听就好,千万别靠近那人。”

两天后的晚上十点,我和小宝按约定时间去钟楼找王二,等了半个小时,却不见他来。找了一圈,在楼梯上看见了王二蜷成一团窝台阶上。

小宝蹲下扶他,他摇头不让,脸上滚下汗珠子,咬着牙哼了一声:“妈的,玩砸了…...”

我慢慢挪开他捂着肚子的手,见他肚子上团着块破布,已经被血浸透了,挪开布团,肚子上是一个洞,汩汩冒血。

小宝问,你撞见他了?

王二使劲喘了几口粗气,又张嘴笑:“可不是吗…老子特意挑了个窄胡同,和他打照面,路过时想摸他点东西……”

他挪挪屁股,腾出撑着地的左手,摊开手掌,手里是个黄澄澄的东西。小宝拿起来看,是个磨得光亮的铜扳指。

上次见面后,王二找了十几个花子,很快打听到疤脸汉子住在鼓楼东边宝钞胡同里一间小院里。王二想顺手偷他点钱,却不想摸了个不值钱的东西,还被他捅了一刀。

王二瞪眼看着小宝说:“这人太狠了,早知道听这位小爷的。”说完脖子耷拉下来,没了气儿。

小宝扯下王二身上的破褂子,盖在他脸上,使劲叹了一口。

我说别多想了,你也提醒过他,明天到警署登记下,找人埋了他。

小宝点头,拿起那个铜扳指反复看了一下,装进口袋,说:“王二这么跑过来,咱们可能暴露了。”

我俩离了钟楼,沿着广场绕了出去,除了半空扑啦啦飞过几只乌鸦,没听见什么动静。

往北走到鼓楼底下,空气突然嗡地一声响。

小宝一个箭步抢在我前面,纵身往鼓楼方向跑过去,消失在黑暗里。

我也紧跑两步,躲进树影里,摸出手枪。过了约莫一刻钟,什么声音也没有,小宝也不见回来。

我慢慢走到了大街上,还是没见小宝,正想再回鼓楼看看,又听见嗡地一声,从烟袋斜街方向传来。

我循着声音,走进烟袋斜街,身后传来脚步声,我回头喊了一声“小宝”,却没看见人。再转过头,一个高大的身影扑来,我抬手就开枪,却什么也没打着。

一只粗硬的大手已经扣在我手腕上,剧痛从胳臂传上来,直接刺向心口,手里一松,枪掉了。

那人用指尖在我胸骨上一戳,我直接瘫倒下去没了知觉。

醒来的时候,我还在原处躺着,那人已经不见了。我想站起来,一使劲却浑身刺痛,动不了。

胡同口传来一阵脚步声,有人轻声喊我名字,是小宝。我想让他别走近,喉咙却发紧,喊不出声。

小宝越走越近,突然当地一声,黑暗里打出几个火星。小宝抓起我一把拖到了路边的屋檐底下。

我躺在地上看小宝,见他从脑袋上摘下个黑乎乎的大盖子,哐当丢在地上,说:“没事了,走吧。”

我缓了好久才能动,歪头看他扔在地上的东西,是口巨大的破锅。

小宝捡回手枪,背起我沿着大路往地安门方向走。我身上刺痛好了不少,但还是动弹不了,小宝说,这是被点了穴道,只能慢慢恢复,要不是我身体警觉防备,可能就死了。

按照现代医学去诠释,点穴的本质,乃是以手击打人体薄弱环节,使之失去行动能力,实在无什么神奇之处。后人也觉得不好解释,就改为手指点击在身体之上,先是定身,后来变为点倒,这样一来,力气大的人,也不难办到了。以医学来解释,点穴可能与心震荡有关,当击打恰好刺激心博周期的某一段,诱发心律异常,导致心性猝死。或者,持续压迫颈动脉,减少流向大脑的血液,导致昏迷。当然,如果打到脾脏、肝脏,轻则疼痛难忍,重则破裂,危及生命。图为1932年出版的《点穴法真传秘诀》。

刚追出去的时候,小宝就发现是个圈套,没敢现身,听见枪响,怕我出事才悄悄过来。

“找了好久,才找了个破锅挡住要害,要不可能被他射死。”

我问他怎么知道那人用弓箭。

小宝腾出只手,掏了那个黄铜扳指给我看:“这是拉弓专用的,看样子是常年拉弓的高手。我故意叫你,就是故意暴露方位,一击不中,他肯定会走。”

过一会儿,小宝又自言自语说:“王二算是救了咱俩。”

“扳指”是拉弓射箭时扣弦用的一种工具,套在射手的右手拇指上,其作用是可以减小压强,以保护射手右拇指在拉弓时不被弓弦勒伤。

小宝说,死掉的那女人,手上生着老茧,脊柱偏向一侧,两腿内八,大腿内侧皮肤粗糙,她和疤脸汉子,练的都是马上功夫。

我躺了两天才能走路,小宝要我陪他去见师叔。

“江湖上的事,我早就不知道了,得和他打听。我嘴笨,你跟着好些,师叔最好跟读书人打交道。”

小宝的师叔叫薛天,直隶人,五十多岁,在北方武术界算个领袖,这两年又主持中华武士会,是师门里撑场面的人物。

去年他写了本叫《象形术真诠》的书,把形意门的心诀公开于世,惊动了武术界,最近又要在北京筹办万国比武大会。

小宝说,师叔最大的愿望,是把自己的功夫教普通人。

“按说我们练武的,都是口传心授不外传,师叔全给写了出来,实在叫人佩服。”

天津中华武士会,民间武术社团。1910年,河北沧县武术名家马凤图受同盟会燕京支部之命与同盟会人士、形意拳家叶云表等创办中华武士会。为中华习武人创造了宽松的环境,有了施展身手的天地。1912年曾在天津河北公园教育会举行盛大武术表演。1928年停办。图为武士会第一班毕业学员合影。

薛天住在宣武门外一个丁姓的徒弟家里。小宝说,这丁师兄早就弃武从商,但一直拿功夫当爱好,对薛天很尊敬,也是武士会的资助人。

丁家大院是个三进院落,进门就是个演武场,刀枪剑戟什么都有,很是气派。丁师兄却一身西装打扮,一点不像练武的。

薛天也不像,他个子不高,穿了一身青布衣裤,剃着青头皮,脸上没胡子,说话慢悠悠像个教书先生。

小宝没寒暄,等仆人到完茶退下,直接讲了案子。薛天听完,皱起眉头,要来那个扳指,仔细看了看。

"这人练的是军营里的功夫。说起来形意拳最初也是枪法,清朝皇帝禁武,只好将枪法变化成拳法。”

两句话不离武功,果然像小宝说的,是个武痴。

薛天说,这几天他邀请了不少人公开切磋,要为万国比武大会造造声势,可以借机打听打听。

小宝心急,但也没办法,只好先住下。

第二天一早,真的来了二三十人上门比武,薛天领着四五个弟子,在演武场摆了擂台。

比武前,薛天先上台讲了一段,说要各门各派都像他一样公开秘笈心诀,大家集合一处,综合成一种拳法,可以快速普及,强国强种。

这话说完,台下一片嚷嚷。

小宝说,师叔这么说肯定惹麻烦,没有哪家愿意像他那么大方。

一个身形佝偻的瘦子走上擂台,说:“听说有回记者采访薛师父,你说了句话——保家卫国,可称国术者,形意拳。今儿我想请您老过过眼,我这两下子算是武术,还是国术。”

民国中后期,薛天的理念得到了推崇,武术界广泛掀起了国术救国的运动,当时的中国,可以说是武馆林立,各路门派都希望将自己的功夫发扬光大。图为1928年燕大女生在表演武术。

我说,他这身体也能打?

小宝说,说不定还挺厉害,有种缩小身体的练法,功夫越高,身上肌肉越紧张,高个儿都会变矮。

正说着,瘦子已经和薛天动起了手。

瘦子缠在薛天四周,出手很快,身体前后左右移动,看得我眼都花了。

薛天倒是稳当,两只手把瘦子的拳脚尽数接下,瘦子进他就退,瘦子退他就贴,俩人像黏在一起,就听见砰砰响。

打了五六分钟,薛天大退一步,深吸一口气,又上前接招。

这回,他跟刚才一样,一拳拳接住,再就势出拳,但不到一分钟,瘦子就不行了,连连退了好几步,一屁股坐在在了地上。

我好奇怎么就突然赢了。

小宝说,那瘦子肋骨中了一拳,紧跟着又被击中四五拳,没招架住。

“刚才师叔招没变,却变了气势,他每出一拳,就呼一口气,但只呼不吸,气势是连贯的,速度就快,一快就能赢。这种打法,据说离近了能听见呼啸的声音。

我说,你跟你师叔比比,能打赢吗?

小宝说,真打起来,十招以内我就趴下。

这时,远处传来一声高喊:薛天,我们来比比!

演武场外,大步走来一个笔挺精干的汉子,穿得破破烂烂,身上挎着一张长弓,腰间挂着一壶羽箭。再走近些,就看见他眉弓处有道暗红的刀疤。

小宝一见疤脸,就想冲上去,我赶紧拉住,说让你师叔来。

几个徒弟已经围住了疤脸,疤脸笑笑说,我不是你们这行的,近身白打我不擅长,不如我和薛爷文斗。

薛天招手让徒弟让开,问他怎么个文斗法。

疤脸取下长弓,说:“你站着不动,我射你三箭,然后我站着不动,你打我三拳。”

下面有人张口就骂,肉拳和铁箭怎么比?

薛天说,不动是有点难,要不画个圈儿吧。说着他用脚尖在地上溜溜一划,画了个圆圈站进去。

疤脸也不谦虚,说我是客,就我先来吧。

说完,他退后十几步站定,挺直腰身站了个马步桩,张开弓就是一箭。

薛天身体一动不动,脑袋一偏,箭从耳边掠过,钉在后面的院墙上。第二箭紧接着就到了,薛天一扬手,把箭拍在了脚下。

我看傻了眼,跟小宝说:“这都能躲?”

小宝紧皱着眉,说不对劲,这人没使全力,那天夜里的力道比这大得多。

这时,薛天已经原地打了个空翻,把第三箭捞在了怀里,落地站好。

薛天对疤脸说:“你走吧,这三拳先记着,回头再见着了还你。”

疤脸也不吭声,拱拱手,转身大步走了。

我说,你师叔也看出他没真打,所以放他走了。小宝没说话,拉我出了演武场,说先跟上疤脸看看。

我回头看了眼薛天,他还攥着那支箭琢磨。

我和小宝跟着疤脸出了院,一路跟进宣武门,他沿着大路往西四牌楼方向一路走,也不坐个车,硬走了一个小时回了宝钞胡同的小院。

我说要不先盯着,等晚上进去瞧。小宝摇摇头,说:“他可能早发现我们了,进去吧。”

这小院很破,院墙上都生了茅草,不像有人常住。小宝捡了块砖丢进院里,没什么动静,直接推开院门走了进去。

院里没人,堂屋门开着,桌上放着疤脸的长弓和箭壶,旁边放着个褡裢。

褡裢, 一种中间开口而两端装东西的口袋,大的可以搭在肩上,小的可以挂在腰带上,里面可以放着纸笔等物品。过去的人外出时,总是将它搭在肩上,空出两手行动方便。图为约翰·詹布鲁恩拍摄的街头艺人,身上披着的口袋就是褡裢。

我掏出枪,跟在小宝后面往里走。小宝拿起褡裢解开看,里头有几个银元和一张破纸,破纸里包着一枚旧徽章。

我拿起徽章看,是枚前清的警察帽徽,那张破纸是个警察厅的委任状,这疤脸居然是侦缉队的便衣。

光绪三十一年(1905),清廷设置巡警部,分为内城、外城两个巡警总厅。民国初年,内外城巡警总厅合并为京师警察厅。在1924年以前,警察厅只管城区内的治安,城墙以外归步军统领衙门管辖。警察厅、京畿军政执法处、步军统领衙门都设有侦缉队,具体执行抓捕,和清朝的捕快职能一样。

这时,外面有人说:“看完没,出来说话吧。”我和小宝出了堂屋,见疤脸背着手站在院里。

他盯着小宝看了一会儿,说:“你是胡成柳的徒弟吧。”

小宝一愣,大声说:“知道什么快说,别绕弯子!”

疤脸掏出根烟点上,说:“你别紧张,咱们不用动手。”

疤脸说自己是步军统领衙门侦缉队的便衣,最近在查多年前北京几大高手连续被杀的案子。最近追查到北京,遇上了凶手。

当年案发时,他还是个清朝的捕快,一直从前清查到了民国。在钟楼死去的那女人,是疤脸的老婆,前清的时候也是个捕快,两人常年一起办案。

捕快原来分为捕役和快手,这种称呼起源无法考证。“捕役,捕拿盗匪之官役也”,而“快手,动手擒贼之官役也”,因二者性质相近,故合称为捕快。捕快是种“贱业”,一般是底层人,并无合法工资,全靠工食补贴生活,算是一种行当,属于可家传的”吏“,而非政府的“官”。因此,有父子、兄弟或夫妻同为捕快。清代《虞初新志》中有《名捕传》,记载一对夫妻捕快:“名捕捕贼,尚不足奇;妙在名捕之妇有此手段,真可敬也。”图为清朝的捕快照片。

“我连她最后一面都没见成。你见过尸体,知道怎么回事吧?”疤脸吐掉烟,“你是形意门的人,应该听过六部剑,你师傅也死在这上头。”

小宝一听,变了脸色。

我问疤脸,为什么要杀王二。疤脸哼了一声,说耽误我抓人,死了也没什么,要不是你们和胡成柳有关,我也杀了。

他进屋拿了弓箭褡裢,对小宝说:“我说的对不对,今晚你可以来看。我约了你师叔拼命,公事家仇一起报,销了这个案子。”

说完就走了。

我问小宝怎么回事,是薛天杀了那女人?

小宝呆了半晌,给我讲了件形意门的传闻。

光绪十四年(1888年),山西拳师车毅斋在天津用剑术击败日本高手板山太郎,不但震惊了武术界,清廷也授了他“花翎五品军功”。

其实,车毅斋在比试中使用了六部剑,日本高手根本没动手,就吓得认输了,还要拜车毅斋为师。

“这六部剑算是独门功夫?”

小宝点头:“就算是门里,也很少弟子知道。我小时候不懂事,师傅反而给我看过剑谱,我一直记得,但从没想过练,据说这功夫是邪术。”

我说,这你也信?

小宝叹了口气,说我也不确定,我没练过,能练这功夫的可能只有师叔那样的高手。

“你是说,你师父和那女侦探,还有之前那些高手,都是被你师叔用六部剑杀死的?”

小宝使劲挠头,大声说:“你别问了,我也不知道。”

我没再追问,闷声抽了会儿烟,小宝说:“我早该发现,尸体上的刀伤,其实是故意以剑法使刀,用刀尖杀人。普通功夫做不到这样。”

晚上,疤脸拿着弓箭,在院子里等着,我和小宝躲在破墙外看。

九点半,门外进来个人,穿着练武的短装,一手握着支箭,一手拎着把长刀。疤脸大声喝了他一声,那人走进月明地里,正是薛天。

他拿起那支箭,从箭头上拆下一个纸条,说:“说的九点半,你那么早就等着了,心太急了。”

我看了看小宝,他面无表情地盯着薛天。

疤脸说,我查过你的案底,从十几年前在天津杀了胡成柳,你手上有十三条人命,练一辈子功夫不能就为了杀人吧。

薛天也不回答,自顾自讲起了故事。

庚子年间,清军和义和团在天津跟洋人打仗,薛天提了把刀,躲在房顶,见着落单的洋人士兵,就跳下来杀掉。

“后来我遇见一群练义和拳的,二十多人打一个洋鬼子。我就寻思着,这些人有刀有棍的,总能杀死个洋人。没想到,那洋人一把刺刀连杀了八个拳民。”

薛天晃了晃手里的长刀,说:“当时我就知道自己会功夫没用。不把武术界的功夫普及给全中国人,就没法强国强种,只能当东亚病夫。”

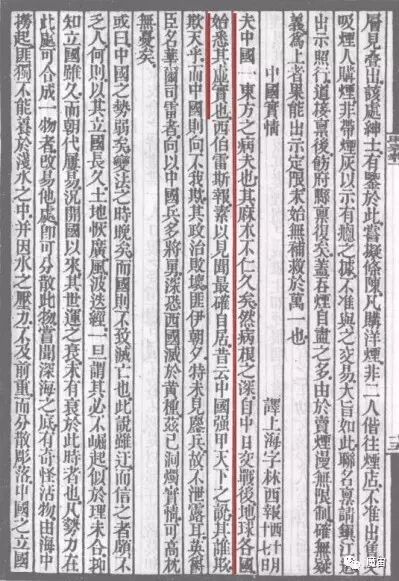

“东亚病夫”一词最早出现为“东方病夫”,出自当时上海英国人办的英文报纸《字林西报》的一篇文章,作者是英国人,于1896年10月17日登载。梁启超翻译为:“夫中国——东方病夫也,其麻木不仁久矣。”图为《时务报》所刊登的《中国实情》原文。

疤脸摇摇头,说杀死武林同道,就因为别人不同意你的想法?

薛天脸色一变,手上使劲抖了一下,长刀发出刺耳的嗡鸣。

“他们太保守了,落后的人死了,才能发扬武术,你没听过进化论吗?强大的才能生存。”

疤脸不再说话,拉开弓箭,一口气连发三箭,直射薛天门面。

薛天一一挥刀挡开,突然长啸一声,野兽嘶吼一般。我吓得一把抓住小宝,感觉头皮一阵阵发麻,浑身绷紧了。

小宝一动不动,还是盯着薛天。

薛天那张脸狰狞起来,死死瞪住了疤脸。

看着薛天的样子,当时我就心里只想拔腿跑掉,脚底下却软绵绵迈不开步子。

这时,疤脸像骨头散了架,身子一松瘫在地上。薛天把他提起来,一刀戳进胸口。

薛天什么时间走,我已经记不清,小宝扶我起来的时候,牙齿还在不住地打颤。

跟一招一式的功夫比,这六部剑就是邪术。

这是金木笔记中手绘的一副图画,凭印象画了薛天当时发作的场面,这种魔幻的描绘,估计是金木加入了自己臆想的恐怖气氛。

小宝说,真厉害的高手,不在有多少力量和招式,而是能在瞬间集中多少力量。六部剑练的就是凝神聚气,用瞬间的气势威慑对手,随便一招就能致命。

晚上回到西四住处,我始终心神不定,躺了半宿没睡好。凌晨四点多,起来找小宝,却见他房间没人。

我坐在院里等到天亮,小宝回来了,手里提了把剑。

我问他去哪了,吓我一跳。

“去坟地了,我要练六部剑,你给我护法吧。”

我看了看他手上剑,剑尖上沾着泥土。他说,练六部剑不是练招式,而是要请剑炼神,这剑一定要是杀过人或沾过血的。

他半夜去坟地,用剑尖戳了几下新埋的坟头,算是给剑开了刃。

我看着他神叨叨的样子,说:“操,这哪是练武,简直是妖术,能不能不学这个?”

小宝进屋放下剑,在院里坐了一会儿,说不行,必须学。

第二天夜里,小宝收拾了平时放杂物的西屋,点蜡烧香,一通祭拜,按照剑谱上的方法念了咒,算是请了剑。

之后,他需要持续炼神七天,在房内独处,不能有任何人打扰,受了惊吓可能发疯或废掉。让我护法,就是保护他,不让任何动静惊动他,特意叮嘱我,这期间不能让戴戴来家里。

按照剑谱上的说法,女人阴气太重,练功时被阴气所袭,容易招惹邪物。

我说,你真信这方法吗?

他说不知道,但我只能试试,再说戴戴来了肯定咋咋呼呼,不惹上邪物也能吵死我。

我见他很认真,就按他说的,每天夜里他闭门练功时也关起大门,关掉灯在屋外守着,怕万一有人打扰出什么事。

之后一星期,我除了出门找汪亮和周树人吃了顿饭,其余时间都在家呆着。

周树人前几年写了不少小说,最近又在做翻译。他约我和汪亮到东兴楼吃饭,说翻译了一篇《苏鲁支序言》(金醉注:苏鲁支即是查拉斯图特拉,是尼采著作《查拉斯图特拉如是说》中的先哲),让我俩看看。

鲁迅译文《苏鲁支序言》发表于1920年9月的《新潮》杂志,发表时改名为《察拉图斯忒拉的序言》,署笔名唐俟。图为民国《新潮》杂志。

周树人听了薛天的案子,他很惊讶,说拳乱都过去二十年了,还这么多人相信武术的神效,实在太不开化。

我和汪亮也同意,说拳脚总也抵不过枪炮。

话虽这么说,小宝练功的最后一天,却吓到了我。

那天夜里,小宝说到了关键时刻,让我拿好枪在窗外看着,“要是感觉我发出的动静不像是人了,就开枪打死我。”

我连续熬夜太多,精神恍惚,点头答应他,在西屋门外拉了把椅子坐着,身边放了几个装了大粪的罐子,准备必要时破邪术。

西屋里一片昏暗,烛光忽明忽暗,墙上挂了一幅画,画的是黑乎乎的一团,似烟非烟,似乎能看出鼻子眼来,似乎又看不着,那把长剑就供在画下面的案台上。

小宝一动不动坐在案台跟前,低着头念咒,那把剑忽然就抖动一下,发出嗡鸣。他站起身,捧起剑,托过头顶,对着那画又念一通咒语。

案台上的大蜡烛,忽闪了几下就灭了,也不知是不是小宝吹的。

一缕青烟从灭掉的蜡烛上腾起,在半空中越积越多,越积越浓,最后竟有些类似怪画里的东西。这时,小宝把剑向那团怪烟挥去,只听一声若有似无的叹息,烟雾随着剑游动,渐渐化入剑里。

小宝闭起眼调息,又猛地睁开眼,我心里一咯噔,不由得握紧了枪。

小宝的表情起了变化,就像那晚薛天脸上的狰狞。定睛一看,又没有变,似人非人,似鬼非鬼。我手心里全是汗,枪提起又放下,提起,又放下。

我死死盯着小宝的脸,仔细看那鼻子、眼睛和眉毛,一次次确定这是小宝,终于丢开了手里枪。

那一夜之后,小宝就正常了,表情神态和从前一样,但却再不说一句话,叫他也不理。练剑之前,他告诉过我,一旦练成就不能动怒,不以手指人,但却没说会变成哑巴。

我让他用笔写字告诉我怎么了,他说没事,问他什么时候找薛天报仇,也不回答。

9月底的一天早上,宣武门那个丁师兄忽然找上门来,说薛天出事了。

他拿着张《晨报》,让我看上面的新闻:

“京师警察厅恐武人以武犯禁,特别通饬各区属,禁止武人开会,以杜争端而防意外。”

他说,最近薛天办的万国比武大会声势太大,惊动了警察厅,新上任的厅长殷鸿寿,狠抓聚众集会,发公告要禁止比武大会。

正说着,小宝进来,丁师兄拉住他说:“上回怎么不吭声走了?师父不说,我也没敢多问。”

小宝没吭声,我忙接过话,说我那天伤了风寒,小宝送我回来,一直没顾上去说一声。

丁师兄没再细问,把报纸递给小宝,说:“师父可能会惹上警察厅。”

昨天他听见家里拉包车的几个车夫聊天,说薛天最近坐车去了几次警察厅,还去了几回廊坊头条。他知道薛天正为比武大会被禁的事儿找门路,就多打听了一下。

“新警察厅长就住在廊坊头条,师父那脾气,恐怕要惹事——倒不是我怕事儿,但人家有枪有炮的。”

说完他朝我拱了拱手,说知道您结识广,能不能帮帮忙。

小宝突然开口,说:“是该了了这事。”

我见他脸色暗沉,有股子脾气要发作,忙拉了丁师兄到门外,说这事交给我,去警察厅走一趟,保准不会有事。

送走丁师兄,我问小宝,怎么突然又会说话了?

他说,不想说话是怕一开口就说不出好话,这剑法练完感觉气息不顺。

我问他还找薛天吗?

他拿起那份《晨报》又看了看,说:“丁师兄什么也不知道,这个警察厅长恐怕有危险,我得赶紧动手,不然又是一条人命。”

打听到警察厅长的具体住处,我和小宝每天去廊坊头条附近的爆肚冯待着,一天吃两顿爆肚,吃得我闻见芝麻酱就反胃。

北京著名小吃“爆肚冯”开创于清光绪年间,是百年老字号,素以爆肚脆嫩,作料爽口为人称道。爆肚是天津和北京风味小吃中著名的回族小吃,又脆又鲜,不油不腻。老北京都喜欢吃爆肚,特别是农历立秋之后,北京人讲究“吃秋”,就有“要吃秋,有爆肚”之说。

蹲到第四天晚上,厅长家果然出事了——我俩盯了三天,每天都是凌晨两点后才灭灯,这天刚过十二点,突然全灭了灯。

在胡同口一瞧,门口的警卫不见了。

小宝提了剑,翻墙进院给我开了门,我俩沿着墙根往里走,见院里躺了几个警卫,身上也没什么伤口。小宝摸了摸,都被拧断了脖子。

登上洋楼,又是两个仆人的尸体,也都是一招毙命。

小宝叹了口气,说肯定是薛天,楼里没一点动静,恐怕已经得手了。

我俩绕过洋楼进到后院,见一个黑衣人站在院子中间,手里拎着一把长刀,正是薛天。

他见到我俩,微微一皱眉,说:“看来你们是都知道了。”

小宝也没再问,朝薛天晃了晃长剑。

薛天哼了一声,站了个马步,脸上严峻起来。

小宝身上也一动,移到我身边,一伸手推在我背上。我啊的一声还没叫出来,竟被他生生抛在院墙外,摔得眼睛发黑,晕了过去。

我最终也不知道那晚小宝和薛天发生了什么——现在想起来很幸运,没有看到小宝变成那种“不像是人”的样子。

醒来时,我已经在西四家中的卧室里,小宝坐在我跟前。我想坐起来,脑袋却疼得要命,伸手一摸后脑勺撞了个大疙瘩。

我骂小宝,你差点摔死我。

小宝咧嘴哈哈一笑,说幸亏扔出去的早,晚点可能你就没命了。我一看他笑,松了口气,这小子又变回来了。

小宝说,薛天死了,一剑致命,算给师傅报了仇。

我说你这下厉害了,但也太可怕,打起架来像个鬼。

“师叔功夫比我厉害太多,要像平时比武,我肯定输,但用六部剑比拼,我却有胜他的诀窍。”

我问什么诀窍。

小宝说,六部剑不算剑术,更像邪术,练的是精神。

“窍门很简单,师叔今年五十多岁,我二十五岁。”

小宝起身出了房间,回来时手里拿着个《晨报》叠成的纸包。他打开纸包,里头是那把长剑,已经断成了三截。

他说,我已经断掉了这把剑,今后也不会再用剑,这邪术就到我为止吧。

第二天一早,《晨报》登了新闻:

警察厅长家宅凶案,武士会会长俱客人离奇身亡。

原来,殷家公馆是个对称结构的洋楼,薛天潜入后,进了对面客房,误杀了在殷家留宿的客人。报上说,当时床底下藏了一个女仆,因惊吓过度至今仍神志不清。

我休息了几天后,脑袋变得清醒,在家翻看周树人翻译的文章,里面提到”超人“的说法,虽然不是很明白,却让我想到薛天和小宝用六部剑打斗的样子。

在那几分钟里,他们聚集所有的精神和力量爆发,是超越了平常人,还是瞬间变回动物了呢?

扫码赞赏的钱,打算报个班学打拳

▼

世界从未如此神秘

▬▬▬▬▬ ● ▬▬▬▬▬

We Promise

We Are Original

本文属于虚构,文中图片视频均来自网络。

未经授权 禁止转载

§魔宙§