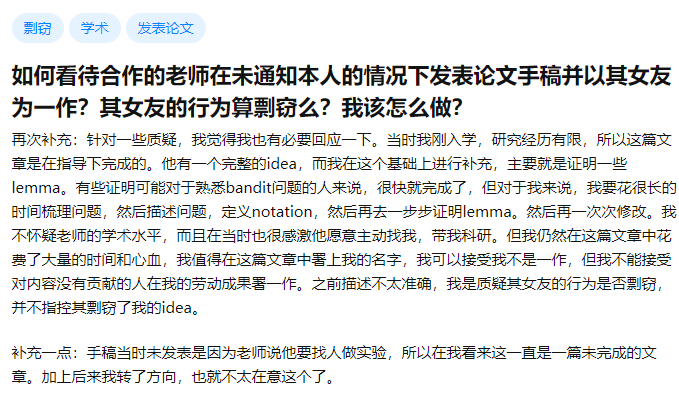

依据题主所述,

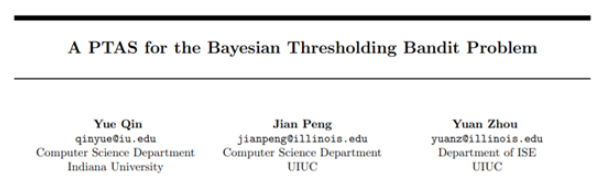

他曾在三年前与当时在IU的助理教授Yuan Zhou

(现在在uiuc)

合作了一个课题

。

随后,该课题因老师说他要找人做实验,而搁置了手稿的完成。

但近日,题主发现

论文在他不知情的情况下被发表,且以导师女友为论文的一作

。

题主之所以不满,是

因为既然论文的正文内容与当初手稿论文存在很多相同部分,那么为何论文里不仅把自己踢出了作者栏,还只字不提自己所做的贡献?

而且

导师女友的贡献是否真的担得起一作的位置

,题主也是心生质疑。

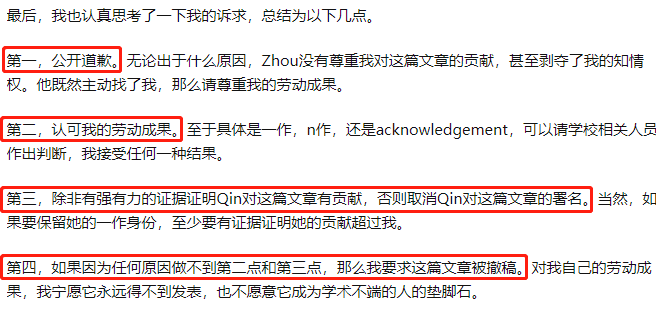

目前,题主已向IU和UIUC的research integrity office举报,并期望能到以下反馈(见下图),但

合作老师Zhou和其女友并未就此事做出任何回应

。

图片来源:知乎@yodu,

链接:https://www.zhihu.com/people/yadi-wei,侵即删

虽然有少部分人认为,

题主是在“碰瓷”导师

,毕竟,就题主所提供的材料而言,他本身贡献量也不足以支撑题主拿到论文一作的位置,而且在以数学证明为主的学科中,credit主要是给提供idea的人,所以该文章不署名题主理所应当。

此外,

导师女友究竟对文章有无贡献,尚不清楚,不能只听题主的一家之词

;甚至还有网友质疑题主在举报导师后不耐心等待结果出炉,反而在知乎上带节奏,

有利用舆论抹黑导师的嫌疑

。

但绝大多数人认为

导师在不告知合作的前提下发表论文,确实已经构成了对题主的侵权

;更何况,

倘若导师女友真的“才不配位”,此事就存有送女友论文的嫌疑。

而这也就意味着该导师的确在借助优势地位为自己以及相关人员谋取不当利益,直白而言,

这就是一种典型的学术不端行为,所以支持题主维权

。

事实上,

无论是支持也好,质疑也罢,作为局外人,我们根本无从知晓事情的真实样貌

,比如Qin与Zhou之间的真实关系,究竟是不是恋人呢?Qin对该论文的贡献到底如何呢?

吃瓜的我们根本无从得知,只能凭着自身的经验进行揣测和评论。不过,在这起罗生门事件中,真正的核心问题,就是论文署名不当的问题。

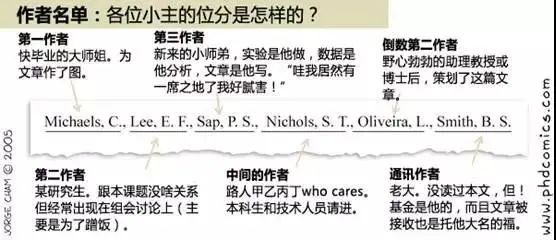

其实,现阶段,

关于论文署名,通过对文章贡献程度大小来进行论资排辈已成为了一种约定俗成的事情

。

通常情况下,

文章一作

要能亲自操刀进行研究项目并撰写文章第一轮草稿,多数是正在训练期间的学生。

共同一作

的工作强度、参与程度和一作几乎相同,更重要的是对文章有着关键的贡献。而其他的作者要么参与了数据的产生、要么提供了相关的技术或材料。

而

通讯作者

(排在最后)通常由制定蓝图的导师来担任,他们不仅是负责研究项目财政的“财神爷”,也是亲手修改草稿并定稿的“作家”,更重要的是责任与殊荣并行:一旦论文有“问题”或者要“获奖”,该作者就是联系人。

要获奖还好办,要是同行有问题,该作者首当其冲,要有能力回答,defend团队的工作。

只不过,

这种论功行赏的方式,有时候,也并非是万全之策

。

毕竟,合作者对于自己在文章中的贡献常处于一种“

当局者迷

”的状态,总是会主观夸大自身的贡献(Over-claiming credit);且合作者越多,夸大贡献的现象也就越普遍。

此时,就是公说公有理婆说婆有理,那么

因贡献没分配好而闹得大家不欢而散

的情况也就极有可能发生

,

题主便是个例子

。

更何况,

这种论文署名方式在很大程度上是依赖于作者间的协商和自律的

,

这就致使论文署名常陷于乱象泥沼。

这不正当的署名方式虽五花八门,但

最为常见的则是以下四种

:

四种

常见

不正当署名方式

1)莫名其妙被署名

(某人在事先不知情的情况下被署名)

2)送礼式署名

(

为了换取未来的回报而将某人列为作者)

3)借光式署名

(拉大旗作虎皮,署名权威人士以增强文章的可信度)

4)蹭文章式署名

(以合作之名而不劳而获)

而

在人情大于天的中国,蹭文章之举可谓是司空见惯

。

比如有些资深学者在绝大多数情况下,没有做出丝毫贡献,却仍坚持在下属的每篇论文署名;两个实验室合作时,资历高的PI利用特权让自己成为第一作者,但是实际大多数工作时由资历浅的PI来完成的。

又比如明明是自己辛辛苦苦完成的课题研究,却硬是要被导师或领导强塞进几人,来瓜分第一作者的署名权,颇有几分为他人做嫁衣的感觉。

这追根究底,是因为

一篇论文背后,除了是一种学术生态,还是一个权力结构

。在这种结构中,

学生与导师、初级学者与高级学者的博弈能力通常是不对等的

。

而论文署名很多时候就是这种权力结构的纸面演绎,署名次序与酒宴上的论资排辈类似。

因此,论文怎么署名,就会演变成为学生与导师之间彼此试探、互压筹码的结果。署名争议也多由此而起,甚至

有时还会因争抢论文署名而导致原本亲密无间的战友/师徒割袍断义、割席分坐。

1962年,

李政道与杨振宁

就因早年的论文署名顺序,以及对“宇称不守恒”理论贡献孰高孰低的争执而分道扬镳;

2018年底,因一篇发表在ChemCatChem杂志(IF=4.76)的SCI文章的一作署名,32岁的年轻导师、中科院上海高等研究院副研究员李啸(化名)

二次被自己的学生告上了法庭。

而要彻底改变论文署名的乱象与纠纷,

最有效的方法就是通过新规对论文署名进行“操作性定义”规范。