一

像《后来的我们》这种风格的青春文艺片每隔几个月就能在院线看到一次,几乎每次都会裹挟着某些情怀打包出售,本来我已经习以为常了,但票房注水事件逐渐演变成罗生门,让我对《后来的我们》又产生兴趣。

要不怎么说神州大地钟灵毓秀幺蛾子多,以前的粉丝通常会用填场来保证电影上座率,购买边角票、早场票、午夜场以稳定院线排片。

到后来杨洋粉丝奇思妙想,一招锁场锁得院线生不如死,每场仅用几张票就想绑架院线排片数据,结果招致院线报复性打击,《三生三世十里桃花》口碑和票房齐破产。

没想到现在又多了预售退票这一招,看来是想一分不花甩开膀子不要脸了,多达38万张退票引来广电总局雷霆震怒,片方和购票平台谁也不敢和广电武武喧喧,纷纷喊冤以示清白。

据专资办统计数据,截至昨日《后来的我们》票房

破十一亿

了,鉴于广电总局已经介入调查,片方肯定不敢顶风作案,所以现在的票房数据应该是扎实的。破十一 亿票房的电影必然有过人之处,我怀揣着学习的心态在昨晚买了一张《后来的我们》,也算为

华语影史最高票房女导演

添砖加瓦。

二

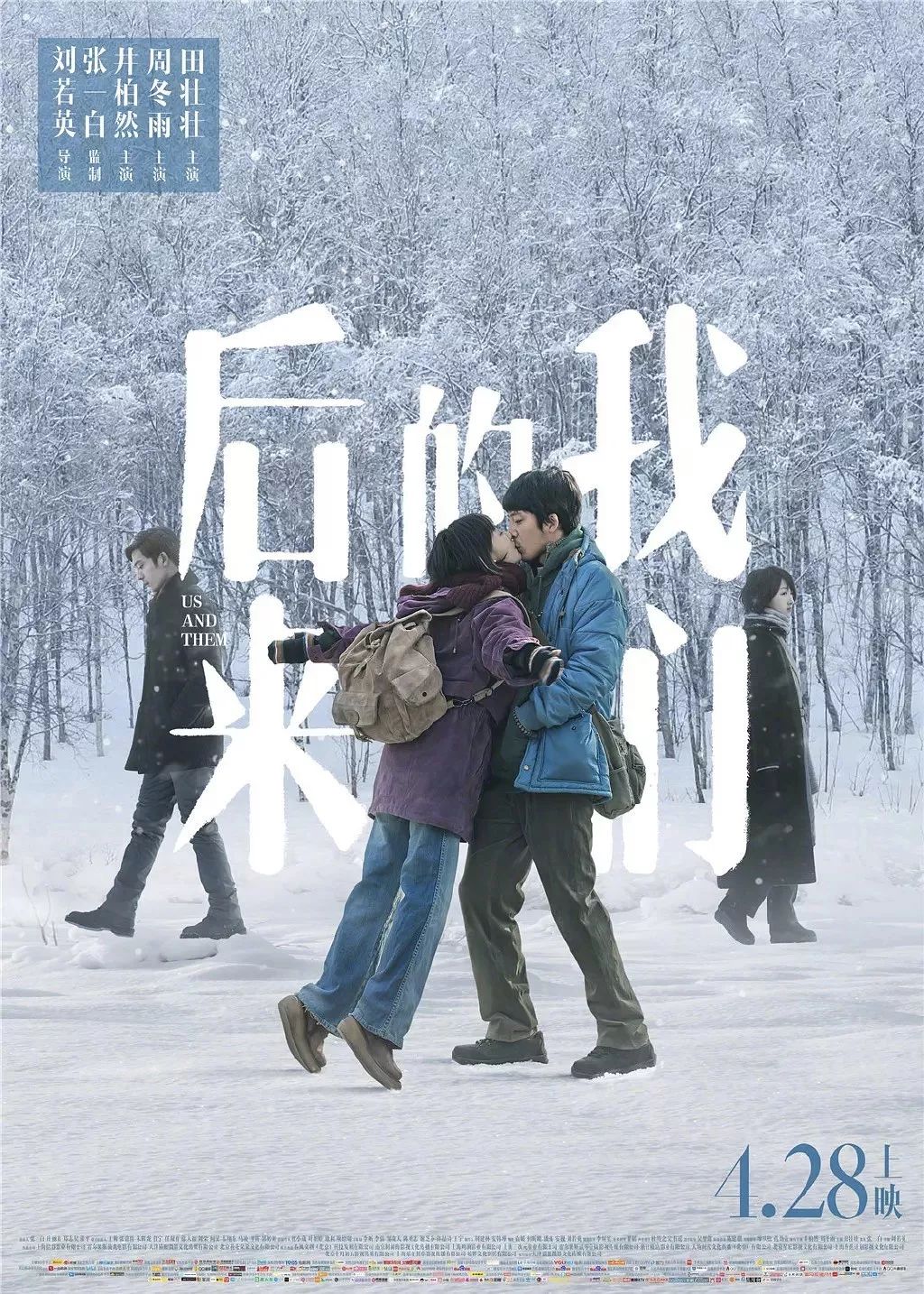

《后来的我们》改编自刘若英短篇小说《过年,回家》

,讲述井柏然饰演的大学生见清和周冬雨饰演的小晓在回黑龙江过年的火车上相识,相恋,分手多年后再次重逢互诉衷肠的故事。

小说中里北漂的见清和小晓是在台北漂泊,电影改成北京漂泊,刘若英土生土长的台北人怎么可能洞悉北京的人情风貌,但不要怕,这部电影的监制正是从八十年代就在北京落地生根的张一白老师,《后来的我们》正源于张一白多年前主动找到刘若英谋求合作。

看到张一白老师我算是明白了,张老师已渐渐成为某种标志,具体啥标志不细说了,留给观众慢慢品,着重从他近几年的作品比如《奔爱》《越来越好之村晚》《从你的全世界路过》里品。

张老师真的挺魔性,由他担任监制的《后来的我们》深陷退票门,当年锁场门沸沸扬扬的《三生三世十里桃花》监制也是他,怕不是被小人暗算了。

三

《后来的我们》还是有很鲜明的刘若英风格,其中最鲜明的一点莫过于这确实是不懂年轻人也不懂北漂的导演能拍才出来的电影,导致

整部电影都充满自找的矛盾和歇斯底里的想象。

见清和小晓嗓门实在太大了,他们在出租屋新年倒计时呐喊、在江边抒发理想时呐喊、在床上呐喊、在灯火辉煌的马路上把头探出车外呐喊,喊的内容几乎都是“北京我们要出发了”“北京我们不会认输的”之类的感觉一般人成年后都比较难以启齿的励志语录。

《后来的我们》里见清也没把小晓当一般人,他是这么描述小晓的,“你是我见过最特别的女孩,你会打牌,会喝酒,还会骂人”,这里显然是剧本改编的疏漏,错把东北当台北了,考虑到这段剧情发生在黑龙江大地上,这句台词合理的本土化改造应该是“你是我见过最特别的女孩,你不会打牌,不会喝酒,骂人也只会骂甘霖娘,老优雅了”。

这部电影文本的做作程度也超出我的预料,比如见清和小晓多年后重逢、在江边叙旧那一段,当时见清和小晓都已有归属,但小晓仍假想道“如果当时我们这样处理,会不会不一样”,而见清否定“就算我们这样处理,最后也会因为某些原因那样”,小晓不甘心继续假设,见清继续否定。

如此假设否定几个回合,两人斗得难分难解,突然热血上涌,默契牵手向宾馆跑去,看来是打算贴身肉搏分个高下了,不料巧遇见清同事,一盆冷水浇灭欲火。

见清和小晓在车上继续叙旧那段更夸张,周冬雨突然一句“I miss you,我错过了你”我就知道情况不对了,果然这是一封战书,井柏然应声而起,两人开始互飚QQ空间羞耻语录,例如“你爱过我吗”“我一直爱你”“我最大的悲哀就是没有资格悲哀”“我再也没有资格为你做任何事”等,简直神仙唠嗑。

类似为赋新词强说愁的北漂艰辛我就不赘述了,许多障碍都是自找的、生造的、在电影设置的背景下本不该发生的,就像他们的分手只能归因于一句“你变了”。

借用影评人黄文杰老师所说

“不要以为现代题材的爱情片好拍,社会环境和人们的观念越来越开明,恋人明明相爱却偏要棒打鸳鸯散,这理由要给得合情合理而不让人觉得矫情,其实并不容易”。

四

《后来的我们》某种程度上和《摆渡人》很像,原谅我再次鞭尸《摆渡人》,主要是这个样本实在太具有代表性了,《摆渡人》的摄影指导是鲍德熹和曹郁,美术指导是张叔平,《后来的我们》摄影指导李屏宾、声效指导杜笃之、剪辑指导廖庆松。

幕后硬件已经顶配了,却更赤裸的暴露出其它环节没能与之匹配的尴尬,尤其是编剧

。

走出影院我久久徜徉在如同华山论剑高手过招的台词中,打开演职员表想看看这部电影的编剧究竟是何方神圣,赫然发现除了刘若英以外竟然还有四位编剧,分别是袁媛、何昕明、潘彧、安巍,四位老师在此前几乎一直在做联名编剧,当我一个个点进他们的既往作品中,时不时就会发出恍然大悟的惊叹“原来这部烂片也有他一份力啊”。

点进潘彧的作品集里才知道原来《少女哪吒》她也有参与编剧,其实《后来的我们》的矫情劲和《少女哪吒》有几分相似。

《少女哪吒》讲的是两个中学女生的故事,电影中两位女生信件往来的措辞虽然也一股疼痛文学范,但好歹贴切十四五岁可劲造作的年纪,矫情带来的不适被少女的独白稀释了。

《后来的我们》都三十的人了突然信仰只要你敢不懦弱凭什么我们要错过,这种信仰扣在全片都围绕着奋斗、金钱、物质的壳里也显得格格不入。

《后来的我们》有很多瑕疵,也有些感动我的地方,比如在出租屋里,见清与小晓聊起以后如果分手怎么办,见清说希望分开以后小晓能过的比自己差一点,小晓调侃见清小心眼,见清反驳“让你快乐的那个人不是我,我当然不会开心”。

类似生活化的细节太容易让观众与电影产生共鸣,虽然这些感动被一次次违和的书面语化的台词捣碎。

五

好像中国的影视作品尤其喜欢虐恋,两个人明明深爱对方,但就得作到鱼死网破,几乎不存在分开应该体面、保留告别的尊严这个选项。

所以看多了国内披头散发的爱情故事,《爱乐之城》才会让人喜欢,当多年后男女主角相逢,当初的梦想都已实现,二人远远对望,端详更好的彼此,寻找相恋的影子,没有歇斯底里的我想念你你错过我,因为随着男主角最后一个钢琴键落下,他们已经过完这一生了。