盐型筛选是药物开发的重要工具,无论是改善活性物质的成药性,还是专利保护与突破,都有巨大的帮助。本文总结了盐型药物的优缺点,概述了盐型筛选的原理、目标和方法。

很多活性药物分子(

API

)都是酸或碱的形式,但是在很多情况下,其物理化学性质难以满足制剂成药性需求。通过选择恰当的盐型,调节

API

的溶解度、溶出、生物利用度、吸湿性、味道、物理化学稳定性等重要性质,可以解决药物开发中的众多问题。在实践中,近一半的药物分子最终都是以盐的形式给药的。

盐型筛选的另一个目的是基于知识产权的考虑。每一个盐型分子都被认为是新的分子实体。对于原研厂家,可以通过盐型策略延长药物的生命周期。而对于其他厂家,也可以通过所谓的

“

改良型新药

”

途径,突破原研厂家的专利限制。

在创新药的研发过程中,早期非临床评价期间,以达到动物给药的暴露量为目的,若游离酸碱形式已经可以满足要求,则没有必要开发盐型;而在药物后期开发中,如果游离形式可以满足要求,那么优选的策略也是优先开发游离形式,以推进药物快速上市。尽管盐型可以调节

API

的物理化学性质,但其相比于原化合物引入新的成分,体系更为复杂,也存在难以避免的缺点(表1)。

表1. 盐型药物的优点和缺点

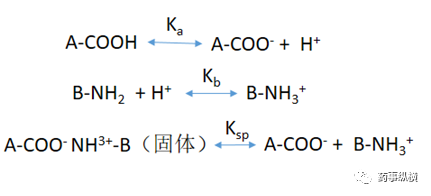

在溶液中,离子化的化合物和离子化的反离子,因为静电作用形成离子对,在一定条件下,从溶液中析出成为固体。在饱和盐溶液中,一般存在如图1的三个关系式(分别以COOH和NH

2

代表酸碱结构,并假定所形成的盐在水中完全离解)。

图1. 饱和盐溶液中的平衡等式

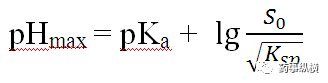

为了使药物成盐,药物必然需要处于离子化状态。因此,对于碱性化合物来说,

pH

低于某个值才能成盐。其能够成盐的最高

pH

max

由如下关系式确定(推导过程参见参考文献

3

)。

其中

pK

a

是碱的离解常数的对数,

S

0

是碱的本征溶解度,

K

sp

是盐的溶度积(与盐的溶解度相关)。同样地,对于酸性化合物,

pH

大于某个值才能成盐。

另一方面,在成盐

pH

范围内,反离子也能离子化,才能使化合物能够成盐。因此,一般要求,反离子的

pKa

比碱性化合物小

2~3

个单位,而比酸性化合物大

2~3

个单位,使反离子的离子化程度比化合物高,促进盐的形成。此外,盐从溶液中析出是由溶度积控制的盐溶解平衡。因此,反离子浓度的增大,有利于盐的析出,这便是所谓的同离子效应。

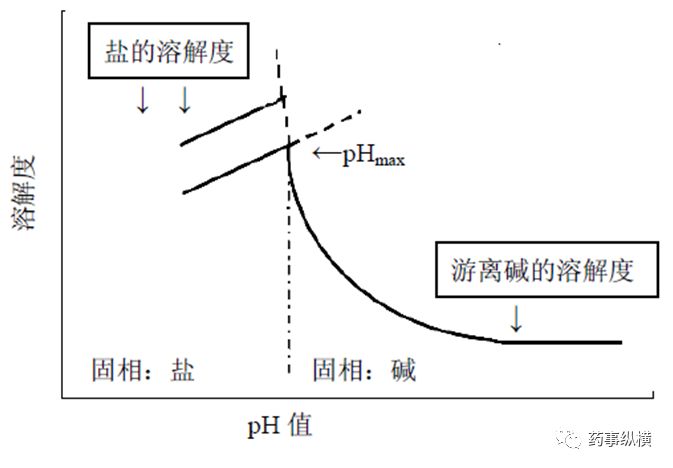

同样地,盐型化合物在水溶液中的溶解行为同样受到图

1

中三个等式的控制。再次以碱性化合物为例,其典型的

pH-

溶解度关系如图

2

所示。值得注意的是,如果在平衡溶液中引入其他的离子,可能会形成新的平衡,从而发生盐型转变。因此,通过缓冲盐溶液的饱和溶液测定盐型化合物在不同

pH

下的溶解度,对于某些化合物可能并不实用。在研究药物的体内行为时,也应当考虑盐型转变的可能。

图2. 弱碱化合物的游离碱形式和盐的pH溶解度关系

盐型的确定时间极为关键,不同的制药公司会采取不同的策略。但是一旦明确游离形式难以满足成药性要求,尽早确定盐型显得尤为重要。在研究后期进行盐型转变,可能要面对杂质谱的变化、制剂处方的重新开发和稳定性的重新考察,甚至临床方面的桥接,如毒理桥接,生物等效性桥接等。

盐型筛选的目标在于选择最适合开发的盐型。在盐型的选择的过程中应当主要考虑以下多个方面:(

1

)化合物

pH-

溶解度关系符合开发目标;(

2

)良好的结晶性;(

3

)低的吸湿性;(

4

)优异的物理及化学稳定性;(

5

)盐型晶型的数目较少且不易发生晶型转变;(

6

)合成、加工和制剂开发的较容易处理。

根据上述目标并结合盐型的特殊要求,

Morris

等人制定了较为详尽的盐型筛选决策树(如图

3

)。盐型筛选的首要步骤是确定可选的反离子,如前文所述,为保证反离子和化合物之间的质子传递,以保证盐型化合物的形成。这一般要求反离子比碱的

pKa

至少小

2

,比酸的

pKa

至少大

2

。此外反离子的选择需要考虑安全性问题。一般选择市售药物的盐型可以有效降低安全性风险。周伟澄等人曾对

2010

版中国药典的药物进行分析,共有

22

中酸和