2017年6月30日,展览“印记”于中央美术学院美术馆3B展厅开幕,这是艺术家亚历山大·法图(Vhils)于中国的首次个展,展览呈现了其在北京最新创作的系列作品。本次展览由中央美术学院美术馆、中央美术学院壁画系、葡萄牙驻中国大使馆和Vhils工作室联合组织,进一步呈现了这位充满爆炸性与反思性的艺术家对当代城市与栖息其中的居住者间细微关联的思考。以下是

“凤凰艺术”

为您带来的综合报道。

2014年

,热衷于社会与政治话题的U2乐队发行了一张惊艳的专辑《Songs of Innocence》,并联合11名来自英国、美国、南非、埃及、比利时、葡萄牙的艺术家拍摄了系列MV。

其中的《Raised by wolves》一曲与艺术家Vhils(本名亚历山大·法图)进行合作,在Vhils的家乡里斯本,利用戏剧化的高速镜头,捕捉到了炸药作用下墙体的分崩离析。Vhils觉得这首歌与自己的经历有极大的共鸣——

当U2乐队成员戴着头盔优雅地路过爆炸的旧墙,你就听到了来自他们内心的声音。

2015年

,Vhils的名字因他标志性的视觉语言、独创的雕刻手法和多重的材料媒介,

登上美国《福布斯》杂志评选的艺术与时尚类“30 Under 30”(即30位年龄在30岁以下新星)名人榜

。他作品深刻展现对人类状态与当代都市型社会环境间的关系,并且着重关注

二者之间的诗性维度

。Vhils最为人所知的莫过于他大量创作于公共空间、雕刻在墙面上的街头人像,但在此之外,他的许多作品也广泛地以个展和群展的形式出现在世界各地,并逐步发展出对当今人类状态的艺术表达。事实上,仅仅在《划过表面》这一系列当中,他就已经用他最具个人特色的雕刻手法,

创作了超过220件在公共墙体上作画的大尺幅作品。

作为一位成功的艺术家,

Vhils已经在遍布全世界共30个国家的87个地点,展示了他涉及诸多项目及不同语境的作品。

里本斯、里约热内卢、上海、伦敦、悉尼、中国香港等城市都曾留下他的作品印记。走过世界各地,Vhils逐渐发现

每个地方所遇到的困难、经历的挣扎、人们共同的情感都有相似之处,让观众通过作品理解城市真实的面貌,随即与作品产生对话,并形成互动才是最重要的。

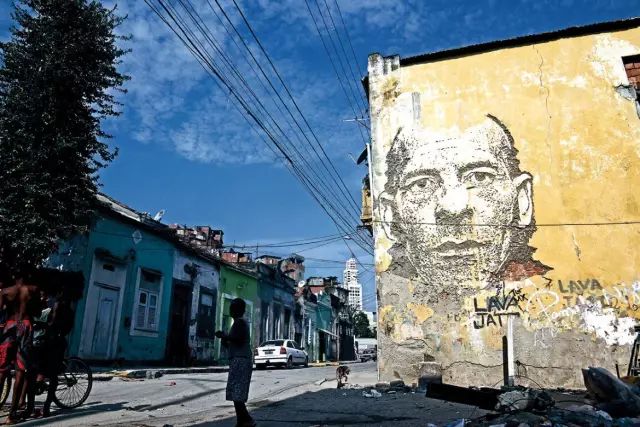

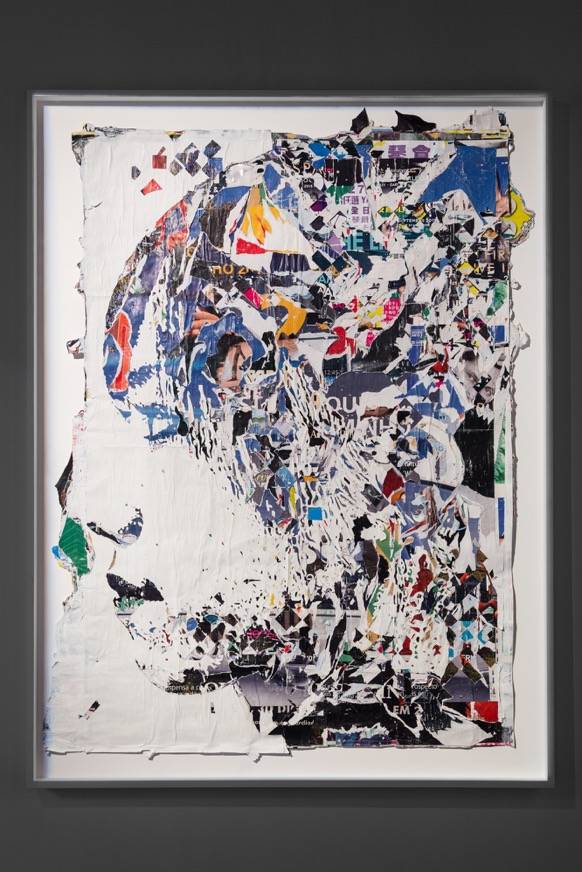

▲ "划过表面"系列作品

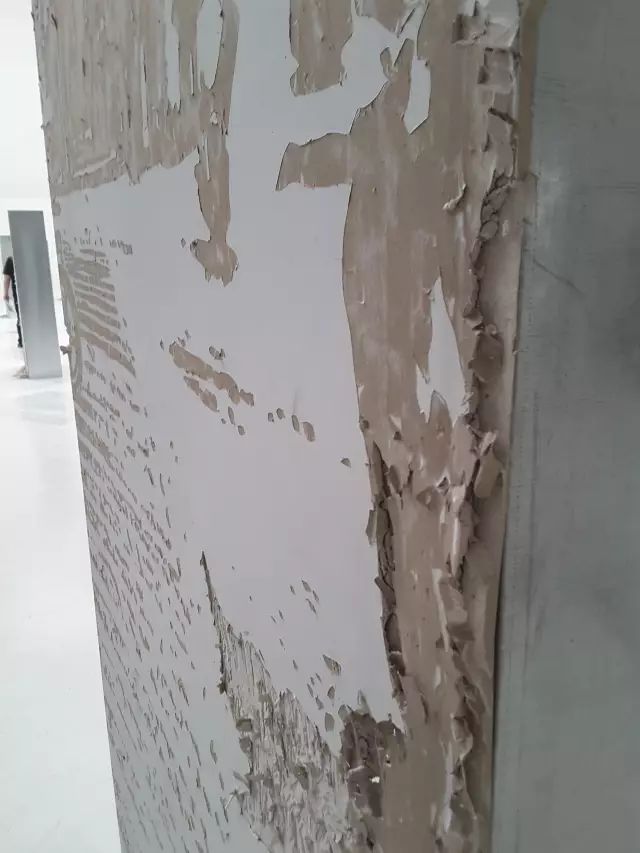

所谓街画往往是在墙面上添加喷绘,但Vhils从16岁开始便产生了自己的创作理念和创作方式——

先把整面墙体做成白色,再通过不同手段去除墙的表层,逐渐形成最终作品。在概念阶段,他往往单独工作,对城市进行调研,捕捉街头人们的面部表情、肢体形态,然后将素材做成速写,再甄选哪些更能反映这个城市。

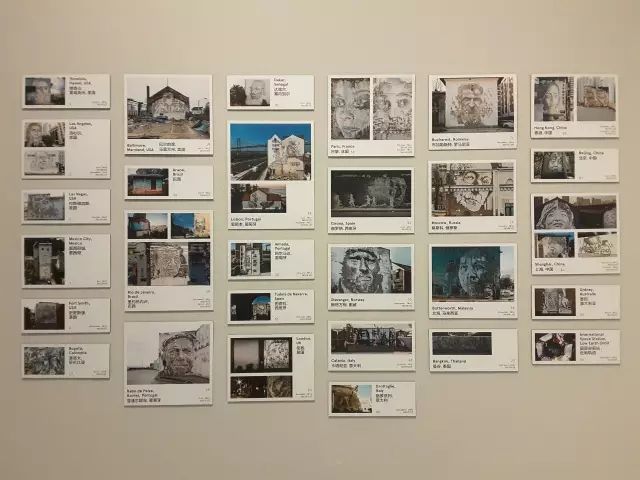

▲ Vhils在世界各地已经创作完成的墙面

2017年

,

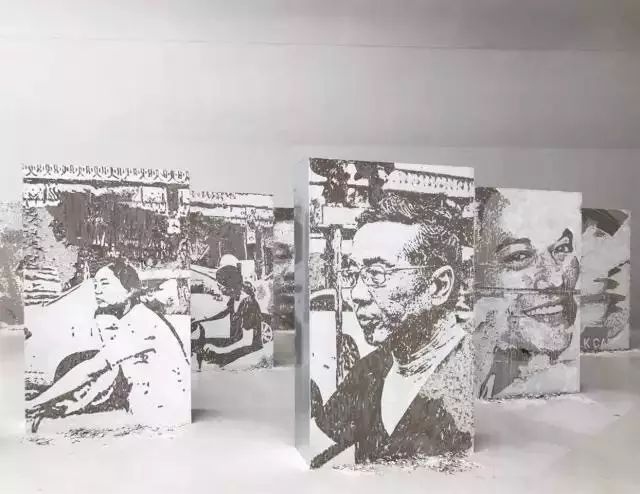

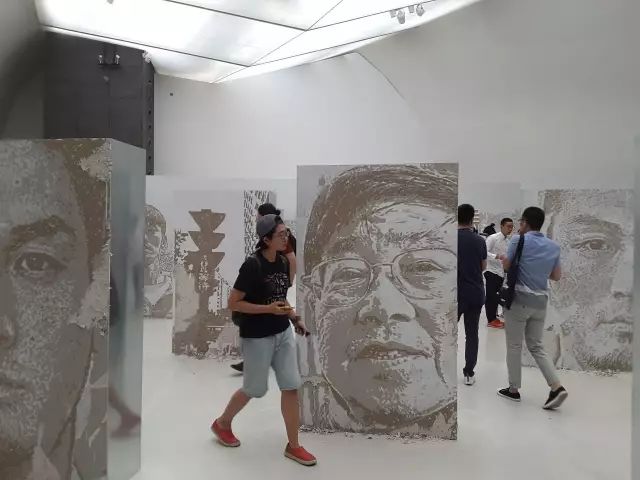

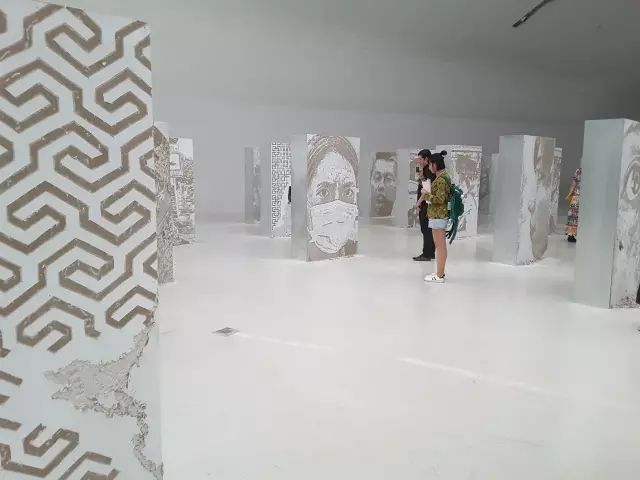

这位艺术家于中国的首次个展于中央美术学院美术馆开幕。Vhils根植于“划过表面”系列的“印记”展构成了一套特殊的装置:

其采用了单一的媒介——作者所惯常使用的墙面雕刻浮雕法

。这组作品由

70幅人像组成,每幅人像都雕刻成伫立的单个结构

——这次展览成为一次重要的陈述来努力拓展这套系列作品背后的基本条件:

与城市来对话的行动本身就是最基本的材质,同时集中于双向塑造的概念,以此,城市及其市民形成了共同的个性

。这次展览就是艺术家为北京量身打造,当观众在装置中穿行时,从不同角度和位置会看到部分作品重新排列,艺术家希望以此创造一种参差的错觉感。建立一个城市的迷宫,在其中穿梭、迷失,重新找到审视城市的角度。

▲ 展览现场

这组装置不仅仅以北京的所在地现实出发,同样也将世界各地的其他城市所经历的相似过程融入到符号化呈现之中

。他希求艺术创作的系统方式、众生的悲苦、静寂的人像可被看作是千千万万的故事之一,而正是这些故事为城市带来生机与活力。放眼望去,每一幅都显露着独一无二的印记,诉说出每个人是如何被他所生活的现代都市环境及社会环境改变着。

然而,尽管每幅人像都饱含个体性和独特之处,这些图像所栖的媒介则着重体现了统一性与同一化。这种大批量生产的石膏板在世界各地的工地和高楼中随处可见。

▲ 创作过程

▲ 开幕式现场

2017年6月30日,葡萄牙驻华大使馆大使若热·托雷斯-佩雷拉(Jorge Torres - Pereira),葡萄牙驻华大使馆一等秘书若阿纳·索萨·菲亚略(Joana Sousa Fialho),中央美术学院副院长苏新平教授,中央美术学院宣传部部长秦建平,中央美术学院壁画系主任唐晖教授,中央美术学院壁画系吴啸海副教授,中央美术学院美术馆学术部主任王春辰教授,中国三峡(欧洲)有限公司副总经理王锋,葡萄牙国家电网公司通信及储备部总监马加里达·费雷里尼亚(Margarida Ferreirinha),葡萄牙国家电网公司财务总监努诺·罗萨里奥(Nuno Rosário)等嘉宾出席了“印记”展的开幕式,中央美术学院美术馆馆长张子康担任主持。

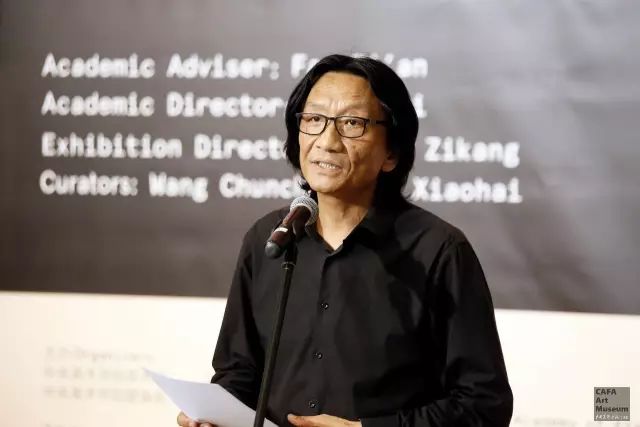

▲ 中央美术学院副院长苏新平教授致辞

中央美术学院副院长苏新平教授首先发表开幕式致辞,他指出,中央美术学院美术馆是中央美院对外发声的一个重要平台,它秉承了学院开放、自由、学术的氛围,并积极策划和举办国际多领域的展览,为中外艺术家提供一个交流、学习、展示的平台。葡萄牙艺术家亚历山大·法图虽是一位年轻的艺术家,却已在街画领域颇负盛名。他曾在全世界三十余个国家留下了逾六十件大型街画作品,中央美术学院的校园内也有他创作的痕迹。正是之前的数次合作促成了我们再一次的学术和艺术交流。

近年来,顺应当代世界各国公共环境艺术的发展,学院愈发关注“街画”的艺术实践。结合学院对于“壁画”和“街画”的投入和重视,相信这个展览势必会引发师生对该门艺术更深度和广度的研究和讨论

。希望以后进一步加强中央美术学院与葡萄牙艺术机构和艺术家的学术合作和交流。

▲ 葡萄牙驻华大使馆大使若热·托雷斯-佩雷拉先生(Jorge Torres - Pereira)致辞

葡萄牙驻华大使馆大使若热·托雷斯-佩雷拉先生在致辞中表示,非常高兴能够见证Vhils在北京的首次个人展,而且是在中央美术学院美术馆这个平台上展出。“Vhils刚满30岁,虽然年轻,却已经成为视觉艺术领域里的标志性人物,他开创的雕刻技术已经被誉为过去十年来街头创作中最具有吸引力的艺术表达方式之一。这种雕刻、切割、爆破等技术,可以说是通过破坏来进行创作的。由于受到城市人文景观的启发,他将一些不知名的城市公民的肖像雕刻在砖墙里、木板上,使艺术融入到城市中,以此来探索思考现代城市环境的本质”。若热·托雷斯-佩雷拉先生大使还提到在与范迪安院长的沟通中达成的共识:

这种文化交流是共赢的,文化外交是当今时代中加强国与国之间友谊的重要手段

。

▲ 中央美术学院壁画系主任唐晖教授致辞

"这个展览是由壁画系牵头举办的,

在去年举办的国际街画展中,Vhils是其中的参展艺术家,他当时希望能在几个小时之内将作品实现在中央美术学院,这是一个特别大的挑战,因为破坏了墙面,需协调中央美院的各个部门和领导,不过最终,Vhils的这个作品奇迹般的实现了

",中央美术学院壁画系主任唐晖教授介绍了中央美院与Vhils的渊源。他还认为,从这一点上来看,中央美术学院对Vhils的作品是一种接纳欣赏的态度。Vhils团队通过作品提出了对现代社会身份、环境的问题,这特别符合壁画系的艺术观点和理念,Vhils拓展了壁画的概念,年轻有活力,对待工作认真负责,从另外一个角度来说,激励了中央美院的年轻学子。

▲ 艺术家亚历山大·法图 (Vhils) 致辞

▲ 中央美术学院美术馆馆长张子康先生担任展览开幕式主持人

▲ 开幕式上,嘉宾合影

在此次展览中,70件人像共同组成的“印记”是一个引子,逐渐展开一个更广的命题计划:

以城市为基础材料,通过造型,双向地塑造出每座城市和其居民共同生长、相互融合而生的新角色。

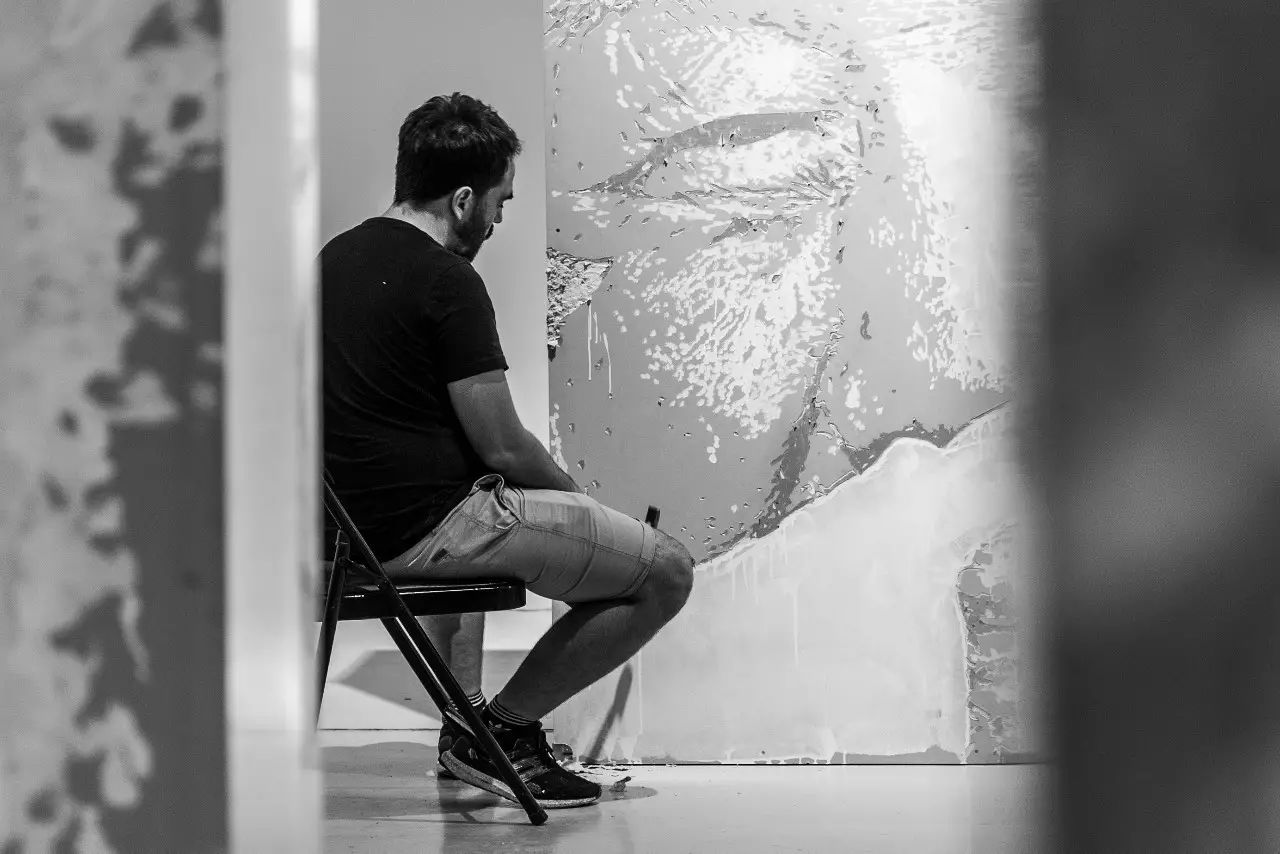

▲ 创作过程

他的每一幅作品都显露着独一无二的“印记”,他透过对都市景观的拟人化,试图让观者重新思考当今时代下,看似向阳而生的复杂城市生态面貌背后人类的真正状态。

▲ 展览现场

作为一个物种,无论我们来自哪里,我们显然都有着基本的亲和力,但在过去的几十年中,我们的物质现实也越来越相似。我们生活在彼此非常相似的城市,并使用相同的产品。所以,意识到这种增加的相似性也许是最大的启示,在可预见的将来,我将继续探讨这个问题。

▲ 创作过程

事实上,Vhils并不满足于做一个充满热情且多产的创作者,

保持在不同领域材质之间跨界的探索精神似乎才是他的艺术态度

。街头涂鸦跟那些整天挂在博物馆,画廊里的艺术作品天生气质就不一样。前者不在乎画框和灯光的衬托,崇尚的是融入环境和人群,涂鸦者通过图案、颜色传递出自己的政治态度,更多的是表达一种黑色幽默,对社会问题的讽刺。

不管他是用凿子、电钻,在墙上敲打;把旧报纸,海报层层重叠后手撕刀割出图案;还是用强酸蚀刻金属板或是用雷管炸出图形……总之他的整个创作过程都是高强度的破坏。然而,

最终他重建出来的那些脸庞、那些神情与他感受到的当地文化、城市气质,不谋而合。

▲ "划过表面"系列作品

Vhils想要表现人的身份与其居住的地点的紧密关联,并在不同的作品中着重突出世界各地的相似与反差,这些作品所折射出的核心观点, 在于人们和地点都如何在今日全球化的不断渗透中渐渐被影响,甚至越发同一化。

▲ "划过表面"系列作品

▲ “印记”展览现场

为了筹备“印记”一展,

艺术家本人和他的团队花费了数月的时间,并在北京待了三周

。展览通过艺术家对都市景观雄心勃勃的拟人化,试图使观者重新思考当今时代下,看似向阳而生的复杂城市生态面貌背后的人类真正状态。因此“印记”

不仅是对当代城市生活特点的分析式观察,而同样也是在人类发展新篇章之际,对同一化变革的一次充满诗意的标记。

▲ “印记”展览现场

当然,作为一个热诚的实验者,除了他最有代表性的墙绘,

Vhils还尝试过模板画,金属蚀刻,烟火爆炸和雕塑装置,他通过不断的探索各种媒介来发展他的个人美学

。而且,在美术创作之外,他还执导过若干音乐视频,短片,和一次舞台设计制作。

▲ 创作过程

▲ Vhils 在香港的工作室,里面就装满了各种作案工具

我最初做项目时是一个一个地方分开做的,但是在具体做的过程中逐渐发现在每个地方所遇到的困难、经历的挣扎、人们的共同的情感是非常相似的,所有这些当代取材的作品最终是希望让观众理解城市真实的面貌反映当地生活的人们的状态,这种互动其实是最重要的。希望在未来的创作中让全球更多地方当地人们所经历的东西互相之间产生对话,看看到底什么是一样的,是什么分割了我们,又是什么又让我重新走到了一起。

而事实上,对Vhils而言,当

他凿开墙面的层次结构,其中封存的城市历史和基质也符号化地被剖露了出来。

▲ 展览现场

▲ Vhils《Untwined Series#03》酸蚀刻金属板,切割及整合Acid-etched metal plates,cut and assembled,140×422cm,2016

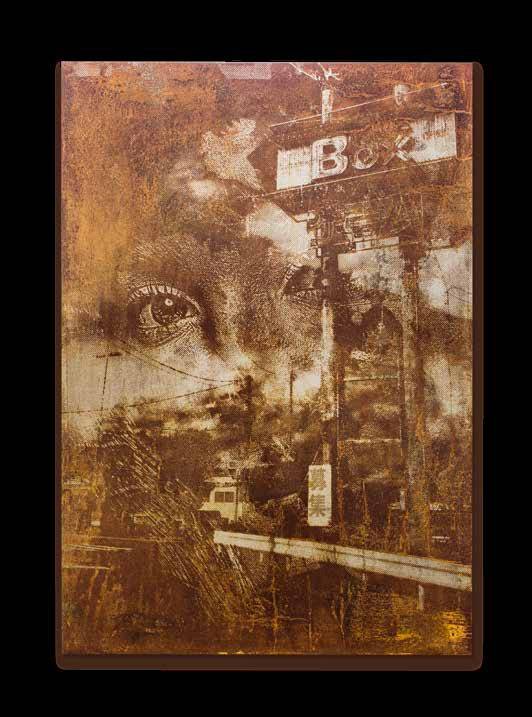

▲ Vhils《Matter Series#01》人手雕绘多层广告标贴Hand-carved advertising posters,185×137cm,2016

▲ Vhils《Flicker Series》录像装置,激光切割亚克力板Video installation with laser-cut acrylic boardsApprox,330×610×20.5cm,2016

▲ Vhils《Gleam Series》霓虹光管装置Site-specific neon lights installation,Approx,200×840×360cm,香港,2016

▲ Vhils《Portrait of Andreas Mogensen》依特定场所所作的装置,国际太空站,Site-specific installation International Space Station,70cmø,2015

▲ Vhils《Calçada》 Portrait of Amália Rodrigues,葡式碎石Paving stones,里斯本,葡萄牙Lisbon,Portugal,2015

▲ Vhils《Rust》酸蚀刻金属板,切割及整合Acid-etched metal plates,cut and assembled,尺寸可变Dimensions variable,2016

▲ Vhils《Tempo Series#07》酸蚀刻金属板Acid-etched metal plate,100×70cm,2015

▲ Vhils《Anagrama Series#01》酸蚀刻金属板,切割及整合Acid-etched metal plates,cut and assembled,130×115cm,2014

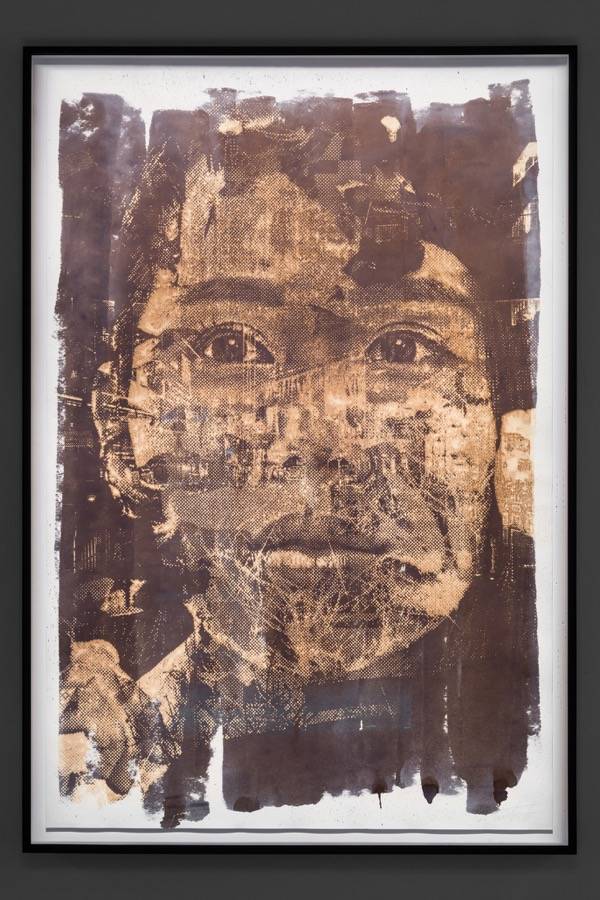

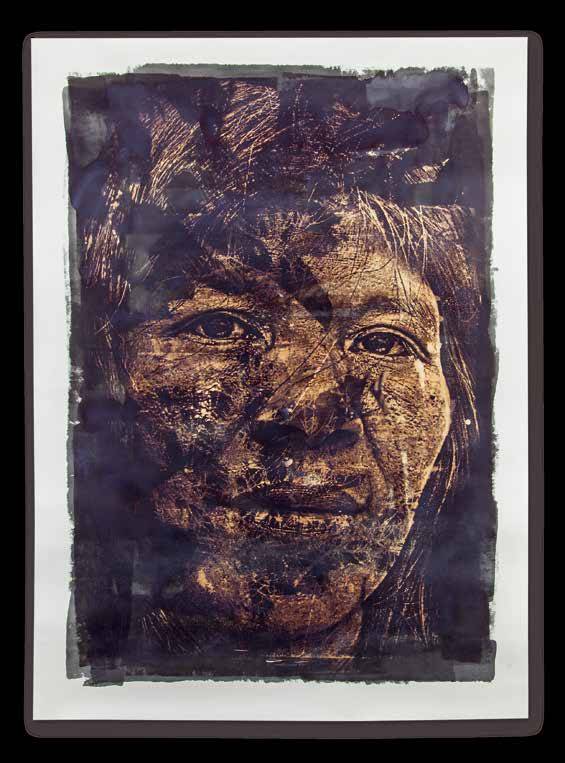

▲ Vhils《Moment Series#03》派克瓶装墨水,漂白剂,丝网印刷墨,纸Quink,bleach,and screen print ink on paper,180×120cm,2016

▲ Vhils《Moment Series#08》派克瓶装墨水,漂白剂,丝网印刷墨,纸Quink,bleach,and screen print ink on paper,205×151cm,2016

▲ Vhils《Scope》脱蜡法铸造白青铜雕塑Lost-wax cast white bronze sculpture,198.68×195.13×28cm,2016

▲ VHILS《Concrete》混凝土雕塑Concrete cast sculpture,300×300×31cm,2016

▲ Vhils《Diagrama》发泡胶,发热钢线切割,人手整合及黏贴Styrofoam cut with hot-wire,assembled and glued by hand,700×800×200cm,2014

▲ VHILS《Diorama Series#05》发泡胶,发热钢线切割,人手整合及黏贴Styrofoam cut with hot-wire,assembled and glued by hand,190×160×28cm,2012

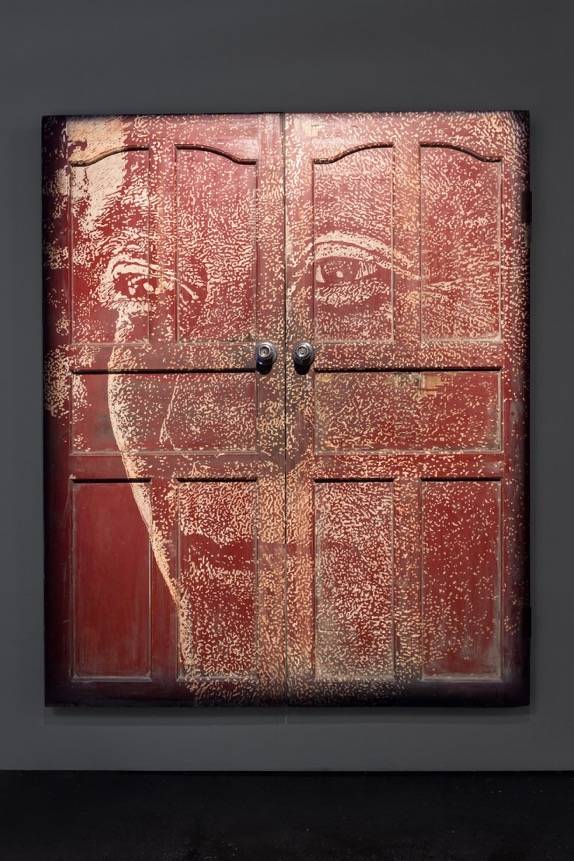

▲ Vhils《Still Series#02》人手雕绘陈年木门Hand-carved old wooden doors,187×109cm,2016

▲ Vhils《Leonardo》陈旧鱼船,多种精选木材,人手雕绘及整合Old fishing boat and assorted pieces of wood,hand-carved and assembled,Approx.450×1100×400cm,2015

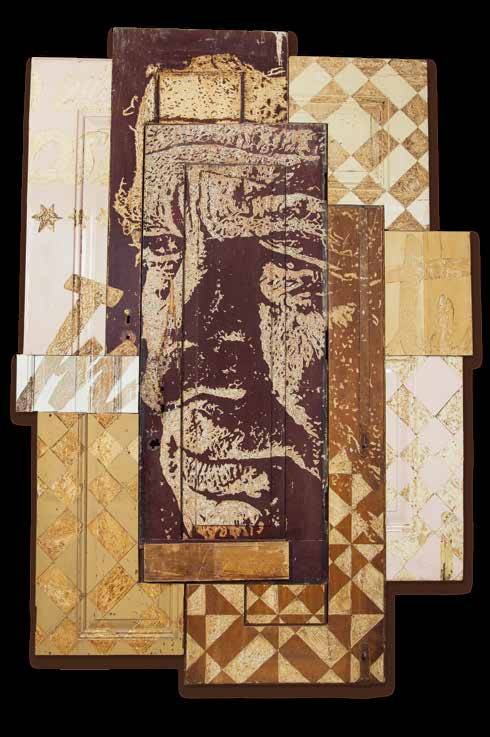

▲ Vhils《Lancetar Series#14》多种精选木材,人手雕绘,切割及整合Assorted pieces of wood,hand-carved,cut and assembled,240×165cm,2014

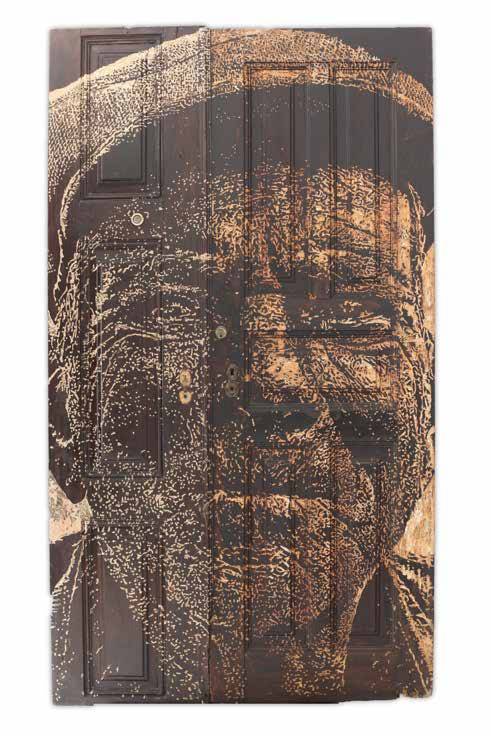

▲ Vhils《Sr.Bonança》陈年木门,人手雕绘及整合Old wooden doors,hand-carved and assembled,208×119cm,2013

▲ Vhils《Macau1》澳门,2017

▲ Vhils《Honolulu Hawaii》火奴鲁鲁,夏威夷州,美国,2014

▲ Vhils《Almada Portugal》阿尔马达,葡萄牙,2014

▲ 《Sydney Australia》 悉尼 澳洲,2013

▲ Vhils《Rio de Janeiro Brazil》里约热内卢,巴西,2012

▲ Vhils《Girona Spain》吉罗纳,西班牙,2012

出生于1987年的葡萄牙籍艺术家

亚历山大·法图 (Vhils)

的视觉语言主要以在墙面及其他表层“做减法”为形式,借用非传统的工具和手段,以移除的方式作画。他的作品常常借用符号反映身份认同、都市语境下的生活、时间流逝和人与其周遭环境之间的相互依存关系等。他也十分关注社会发展造成的效应以及物质转化等命题。其创造性的特色雕刻手法广为人颂。

自2005年以来,Vhils已举办和参加遍布世界各地的30余座城市的个展和群展、艺术活动、在地性艺术介入项目——从与里约热内卢的贫民窟社群合作,到与著名的艺术和音乐机构共事,包括但不限于:里斯本EDP Foundation,巴黎蓬皮杜中心,伦敦巴比肯中心,北京中央美术学院美术馆和圣地亚哥当代艺术馆。作为一个热诚的实验者,除了他那标志性的——也是他《划过表面》项目的基石——雕刻方式,Vhils同样也在发展着个人的一套多材质——从丝网绘画到金属蚀刻,从烟火爆破及影像到雕塑装置等——的审美体系。此外,他还执导过许多音乐视频,短片电影和舞台表演。个人网站:www.vhils.com。