作者:小九

来源:书单(ID:BookSelection)

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

2018年年末,陈道明当选新一任中国电影家协会主席。

成龙、黄渤、吴京、张涵予等人当选为副主席。

很多人纷纷感叹:那个清高自傲的陈道明到底凭什么?

我却只想说一句:

你只看到了他的清高,却没有看懂他的高级。

整个演艺圈敢放胆怼人的,大概也只有陈道明了。他当之无愧是演艺圈的希望和清流。

偶然和必然

主演《末代皇帝》之前,陈道明跑了十多年龙套,差点吃不了演戏这碗饭。

那会儿,他在天津人艺7年,将青春都献给了舞台剧。

但让他郁闷的是,这7年时间里,他在台上一句台词都没有。一会儿演匪兵,一会儿演死尸,一会儿又演群众,到了最后才演了个军人。

这样的日子并不好过,若是换了别人,早就走人了。因为这么普通而无趣的事情,实在没有几个人愿意干。

但陈道明不,他不管什么角色,首先考虑的便是能不能让自己成长,能不能磨炼性子。

据说,在一场演匪兵的戏中,陈道明作为一个群演,从舞台这端跑到那端,整场下来他只有一句台词:冲啊。

为了表达自己当时的情绪,他在舞台上只将一半脸上了妆,直接就跑了出去。

那个时候,演员能站在舞台上说一句话,都是一件很光荣的事。

虽然后来他因为这件事而受到了严肃的批评,但他表达了自己当时的情境,内心很满意。

后来终于有了让陈道明开口说话的机会,就是在《蔡文姬》里,他饰演曹丕。也正是这次机会,才有了陈道明对自己的不满,他自我评价道:非常一般的演员,一般到自己都想改行。

陈道明出生于书香门第,父亲是燕京大学高材生,毕业后不仅成长为一名外语教师,也是一名救人病痛的医生。

他的父母希望他将来能成为一名律师、外交官或者医生。那个年代演员被称之为“戏子”,说出去是会叫人瞧不起的,更何况是陈道明这样的家庭出生的孩子。

为了逃避“上山下乡”,陈道明最后选择天津人艺,做了一名演员。

他的性格很固执,向父母表决心说:

既然我选了做演员,那么一定要在这行干出点名堂来。

每场演出他都尽心尽力,即使没机会开口说话,观众也能感受到他对于舞台的尊重和专业。

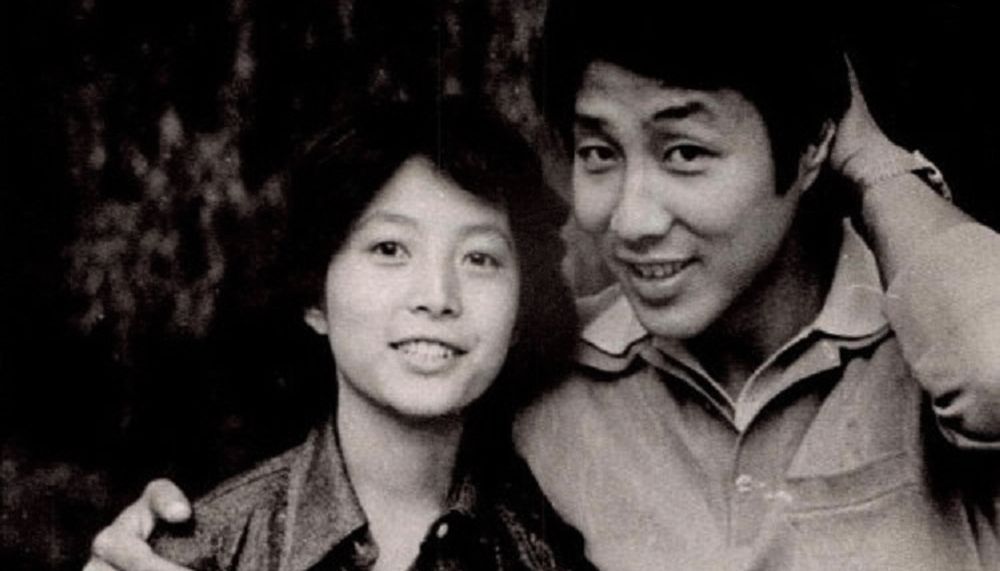

1977年,一个偶然的机会,陈道明认识了比他大一岁的杜宪,一见倾心。殊不知,这彻底改写了他的命运。

原本打算放弃演戏的陈道明,遇见了倾心的女子。难得的是,杜宪比他更优秀,在北京广播学院学播音。这一下子就激发了陈道明的斗志,他决定北上,考中戏。

在此期间,杜宪一直鼓励他,也陪着他走过了艰难岁月,直到结为夫妻。后来陈道明在一次访谈中说道:

如果没有遇到杜宪,我就不会想起考中戏,如果没有考上中戏,就不会被选拍《末代皇帝》,更不会有后来的《围城》。

命运这条线,在你出生时,就埋好了伏笔。纵使后来再怎么选择,命运还是会替你搭上最初的那条线。

独处和净化

1984年,电视连续剧《末代皇帝》开拍,导演第一时间想到了陈道明,希望他出演爱新觉罗·溥仪。

这一拍,竟拍了4年。那个年代,电视机很稀少,人们的视线还没有聚焦到荧屏面前。即使是这样,陈道明仍然一炮而红,他对角色的拿捏和感情,让现在的很多演员都惭愧。

有一次陈道明走在大街上,有人老远就冲他大喊:

你是溥仪啊,皇帝陛下。

33岁意外走红,并没有让陈道明变得浮躁和狂妄。相反,他开始品茶、读书、研究学问。

抛开演员这层身份,他更像是一个知识分子。

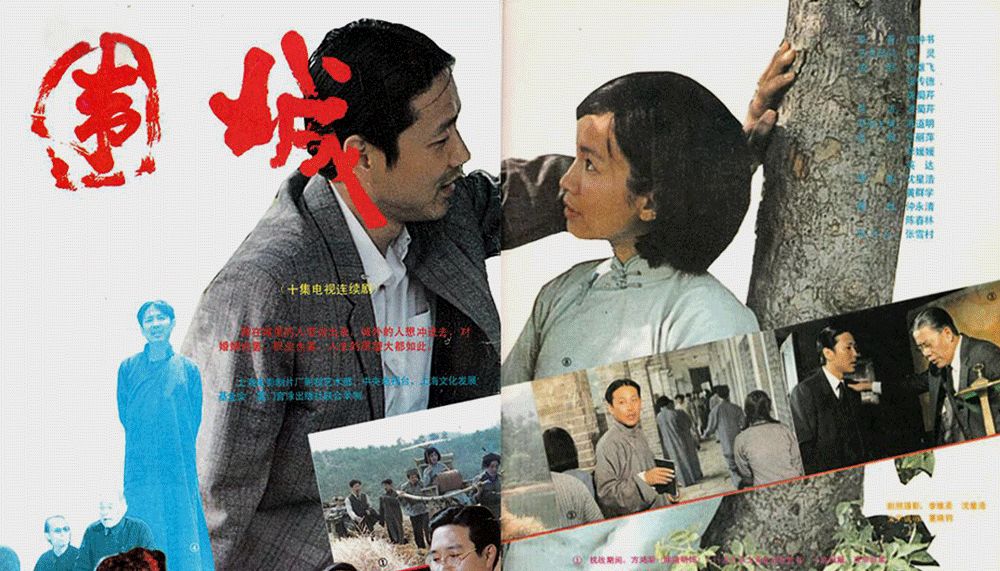

1990年,钱锺书先生的《围城》开拍,因为导演黄蜀芹看了陈道明在《末代皇帝》中的表演,印象深刻。于是找到陈道明,让他出演男主方鸿渐。

起初,陈道明怎么都不答应,不是不想,而是不敢。他觉得钱先生的文字太高级,他不敢轻易接,怕毁了经典。导演软磨硬泡好多次,陈道明还是犹豫不决。

后来导演找来葛优、吕丽萍一同到陈道明家中,逼得他不得不接了这部戏。

陈道明是个北方人,要将上海男人方鸿渐身上的酸文人气质表现出来,着实要下一番苦功夫。他开始学习上海话,模仿方鸿渐的行为举止,不仅每天在剧组抓着人陪练,回家之后还练得走火入魔。

有一次,妻子杜宪从外面进屋,就看到陈道明穿着方鸿渐的长褂子在屋里走来走去。那个时候正是夏天,他也没开风扇,家里热得很。

陈道明的前后衣服都湿透了,他自己却没意识到。

《围城》播出后,陈道明和葛优都火了,尤其是陈道明火得一塌糊涂。但凡有人看到他,都说他把方鸿渐演活了,戏里戏外,分不清哪个是方鸿渐,哪个是陈道明了。

同年,《围城》成了中国电视剧历史上最重要的代表作,被树为标杆。

后来钱锺书先生写信告诉陈道明:

你让我看到了一个活的方鸿渐。

后来陈道明去拜访钱先生,一进屋,发现他家里什么电器都没有,除了满屋子的书墨纸张之外,最显眼的是炖药的罐子。

这让他感到很羞愧,尤其是在和先生谈话的过程中,闻着满屋子的书香味,陈道明突然意识到了自己的贫乏和渺小。

他深知,

文化人不是靠演出来的,而是一个人骨子里的内涵和品格。

陈道明开始反思自己,名声和财富会迷惑人的心智,使人失去本真。加上父亲的去世,这才真正击中了陈道明的要害。他开始怀疑眼前的生活,怀疑自己所处的圈子。

他想,父亲也算个文化人,可自己的选择却截然不同。陈道明清楚地意识到,眼前的成功只是运气罢了,真正的成功是刻在骨子里的教养。

他给自己定了一个目标,要成为一个满腹经纶却不张扬的平凡人。

于是,他在最火的时候,选择了退隐。他需要独处一段时间,沉淀一下自己。

演员需要做很多功课,做人也是一样的道理。这个道理,陈道明早就告诉了我们。

陈道明曾说过一句话:

现在的社会竞争性很强,却忽略了独处的美德。

一个人若学不会独处,不善于自我净化,注定会是个失败的人。

敬畏和敬业

对于演戏,陈道明始终保持着一颗敬畏之心。

《康熙王朝》豆瓣9.0分,拍摄距今已经过了17年,依然是电视剧的标本。每次看,都会有不同的感悟。这是我们心中的一个回忆。

为了演好爱新觉罗·玄烨,陈道明把《清史稿》都翻烂了。演戏期间,他穿上龙袍就不脱了。

更夸张的是,他一个人跑到故宫,在边上自言自语演习剧本,过路人都以为他疯了。甚至在离开片场后,他仍然处在人物的情绪里。

陈道明看不得别人对演戏不认真。有一次他在金銮殿上批评了一个不认真的演员,但对方说:

我只是跑个龙套,那么认真干什么,戏拍好了又没有我什么事,我又不像你们这些主角,能火。

陈道明狠狠地回应他说:

哪个演员不想做主角?但做主角之前要先做好配角。我跑了十几年龙套,但现在的我,很感谢那段时间。

陈道明教训别人时的形态动作,像极了在金銮殿上,恨铁不成钢指着大臣骂的康熙。

有导演说:

如果能请到陈道明演戏,那是莫大的荣耀。他不仅能将片子演好,更重要的是他还能把剧本改好。

《康熙王朝》中,有一集是康熙知道大皇子被噶尔丹俘虏过时,他气得扇了大皇子一耳光,又扇了自己一耳光。这原本是剧本上没有的,陈道明为了将角色演得更入人心自己加了进去。

那两耳光尤其重要,它将人物心中那种悲愤的心境,表现得很到位。

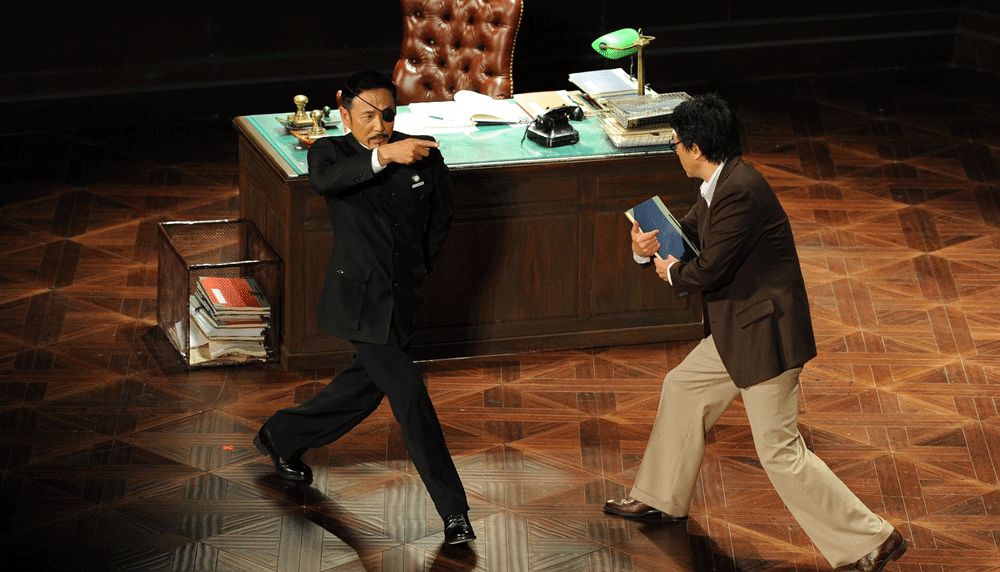

后来陈道明还饰演了《一地鸡毛》里的市井小民小林、《我的1919》里的外交大使顾维钧、《楚汉传奇》里的刘邦和《黑洞》里的大反派聂明宇。

不同的人物,不同的性格和脾气,他都演得入木三分,让角色在戏中重新活了一次。

最让人尊敬的,是他对细节的执着。

在演每部戏时,陈道明都会花很长时间适应角色,反复研究角色。对于他而言,

你演过的角色就是你的名片。

要是换在如今,已经很少有演员还像陈道明这样努力刻画人物的心理了。

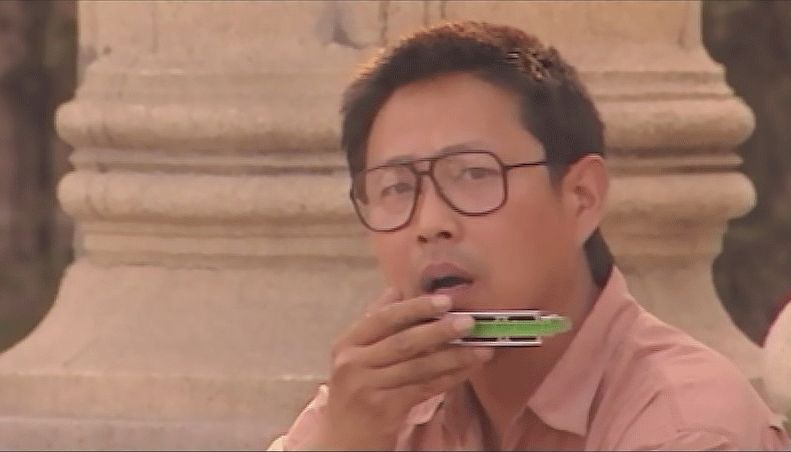

拍《黑洞》时,陈道明专门为自己设计了一个口罩,还带了手风琴上场。

拍《归来》时,他不仅改写完善剧本,还说得张艺谋哑口无言。因为担心片场的钢琴太旧,弹不出曲子的效果,他就提前在家弹琴,录好音后带来片场。

拍《一地鸡毛》时,冯小刚看到了一个完全不一样的陈道明。陈道明将一个小职员的周到、善解人意和殷勤,都刻画得入木三分,完全没有知识分子的样子。

但戏拍完了,他又变成了那个矜持、高傲的陈道明。

冯小刚说:

陈道明是一个清高得只肯在戏里低头的人。

陈道明演的每个角色都是他,每个角色又都不是他。大概这就是他的厉害之处,因为他演出了这些角色的灵魂。

教养和品格

张艺谋说过:演员,贵在品格。

在这个圈子那么久,陈道明三个字仿佛成了一个正能量和坚韧不拔的符号。

他懂得洞察人性,坚守品格,提携后辈,尊重文化,更不怕得罪别人。

曾有人劝陈道明:公开场合谈论行业毛病不太好,容易得罪人。

陈道明回答:

演员最重要的,是要有教养,因为你是一个公众人物,你的言行举止代表着这个行业的荣辱。

他说:

现在动不动什么手破了,什么哪儿摔伤了,什么冬天在水里头,夏天穿着大皮袄,都变成了一个演员的功劳。人家清洁工早上4点起床,你还在被窝里,怎么说呢?你演员就应该吃苦,就应该吃这样的苦

。