他唯一的爱好是寻找新星。

——让•科克托

四月初,

单读 Classcis

推出了第二本书——

《春之祭:第一次世界大战和现代的开端》

,拿到书并且开始翻看的小伙伴一定会对前半部分的主要出场人物印象深刻。他就是 20 世纪初

风靡欧洲的俄国芭蕾舞团狡黠而油滑的策划人——佳吉列夫。

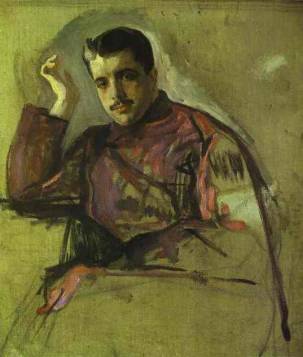

佳吉列夫画像

佳吉列夫画像

“龙猫”和“彼得大帝”

1872 年 3 月 31 日,佳吉列夫生于诺夫哥罗德。母亲因难产而过世,父亲是一位外省贵族,热爱音乐,但一心扑在生意上。尽管佳吉列夫在长大一些之后会努力摆出一副见过大世面的样子,但他从来没有断绝自己外省人的根性。因而在他的内心中,在他早年的成年经历和成年后的报复之间,始终存在着一种张力。

他有意让人误以为他是彼得大帝的非婚生一派,他也常说,自己身上流的是彼得大帝式的血液。这一系列自负虚荣、自卑胆怯杂糅在一起,让他从年轻时起就开始追求华丽精致的事物。

他——满头乌发中夹杂一缕银丝,蓄着精致的小胡子,透过单片眼镜评赏芭蕾,常年裹在一件紧绷绷的负鼠大衣里。舞团里的女演员们私下里都管他叫“毛丝鼠”(也就是龙猫)。

和绝大多数涉足艺术的人不同,佳吉列夫很早就将自己的角色设定为 20 世纪的米西奈斯。他对自己有清醒的认识。“首先,我是个十足的假内行,”1895 年,佳吉列夫在给自己继母的信中写道:“不过充满了活力;其次,非常有魅力;三,我脸皮厚;四,我这个人很讲逻辑,但几乎没有原则;我觉得自己没有真才实学。”但“攒钱的本事我都有——该来的总是会来的”。

1898 年,他和一帮朋友创办了一份名为《艺术世界》的小众杂志,在先锋艺术圈挂起旋风。1905 年是真正让他崭露头角的一年,这一年,他在圣彼得堡的塔夫利宫举办了一场令人惊叹的俄罗斯历史肖像画展。展品包括 4000 幅油画,其中彼得大帝的肖像画 35 幅、叶卡捷琳娜二世 44 幅、亚历山大一世 32 幅,观展者达 4.5 万人。

随后,他的音乐事业全面开启。他在欧洲复兴了自欧洲发源但已近乎消失的芭蕾艺术,一向自傲的俄国人视他如神祇,“

他不仅去欧洲学习过,而且还要去教导欧洲

”。

尼任斯基和他的芭蕾舞团

尼任斯基和他的芭蕾舞团

瓦格纳的继承者,舞台上的暴君

佳吉列夫继承了瓦格纳的艺术理念,试图将所有的艺术形式加以糅合,统一到他富丽堂皇的芭蕾舞剧中。舞台成了他个人意志的体现。他专横如暴君,让人又爱又怕。他不允许剧团对他的舞剧理念有丝毫质疑。

无论大家的意见如何,最终总是暴君获胜。

《火鸟》《牧神的午后》《春之祭》《彼得鲁什卡》……借着一部部惊世骇俗、充满着原始冲动的舞剧,他揭下了欧洲上层社会那些虚与委蛇的面具,芭蕾艺术从此打上了佳吉列夫的标签。

在这其中,《春之祭》可以被看作现代艺术的分水岭。1913 年香榭丽舍剧院的那个夜晚,佳吉列夫以挑战者的姿态出场,就像雨果带着《欧那尼》与古典主义作战,雅里用《乌布王》开启先锋戏剧,一场混乱的演出似乎是必然的。无论从哪一个角度——音乐、舞蹈、情节、服装、布景——都能感受到它突兀的新意。

《春之祭》的理念是超越认知的,最终却在岁月的博弈中获胜,站稳了脚跟。

诸如普鲁斯特等人则远远没有那么好运气。1913 年《春之祭》首场公演,同年,《追忆似水年华》也得以自费出版,但这部事无巨细、极具繁琐描绘之能事、富含着古典的雅致的著作在当时似乎受到了冷遇,人们对它的理解和回味不会比一场遥远的梦更多一点。

这似乎更印证了俄罗斯作曲家斯特拉文斯基的话,“与其说佳吉列夫具有评价音乐作品的才能,倒不如说他对某个音乐作品或一般艺术作品是否能够取得成功具有敏锐的自觉。”

春之祭:献祭的少女

异乡的伯乐,“天才的策划人”

正如我们盛赞珀金斯是“天才的编辑”,佳吉列夫是一位“天才的策划人”。

而他的沃尔夫

(

编者按,电影《天才的编辑》中,伯乐,即出版编辑珀金斯发掘的是作家沃尔夫

。),

则是有着“神的孩子”之称的尼任斯基。经过他的雕琢,尼任斯基华丽地变身为“舞蹈之神”:他犹如神宠的大跳可以从台前直接跳至台后,许多观众涌到后台的两侧,只为了看他一个退场的飞跃。《魂断蓝桥》中的玛拉说:“我能双脚腾空击打六次,尼任斯基能做十次,不过一百年才出这么一个”。他像瞪羚一样有力地腾跃,又像雪花一般轻盈地飘落。此外,在尼任斯基的身上有一种雌雄莫辩的美,连伊莎多拉•邓肯也为之疯狂。

佳吉列夫极其善用人才,

这位“

充满活力的假内行

” ,在短短 20 年的时间里,打通了艺术的全部关节,联结起了斯特拉文斯基、德彪西、里姆斯基•科萨科夫、格拉祖诺夫、毕加索、马蒂斯、科克托、伯努瓦、福金、夏里亚宾、卡尔萨温娜、可可•香奈儿等各个领域的精英人物,打造了一支堪称梦幻的芭蕾舞剧团。

1916 年,

毕加索加入芭蕾舞团

,他为十几部舞剧画了舞台设计图,利用线条的运动、色彩的组合,准确地传递出生动的感觉。而这种画面的舞蹈形象,则通过变形,用分析的方法解形,借抽象的趣味把观众引领到一个现实与非现实、抽象与幻觉的矛盾境界里。

尼任斯基

同性文化先驱

佳吉列夫的身份是“天才的策划人”,是尼任斯基的“珀金斯”,但有所不同的是,

佳吉列夫和尼任斯基是一对真正的基友。

这也是

尼任斯基和佳吉列夫最终分道扬镳的重要原因。

电影《天才的编辑》中的

珀金斯

和沃尔夫

关于佳吉列夫的这个身份,他本人丝毫不打算向公众隐瞒,他早早出柜,并似乎颇以此自得,这在当时是十分大胆的行为,佳吉列夫甚至成为同性文化的符号。要知道,就在 50 年前,王尔德还为此而身陷牢狱。

但佳吉列夫和尼任斯基之间的真实感情,时至今日,已无可考证。《佳吉列夫传》和《尼金斯基手记》两本书本可提供丰富信息,但二者其一由佳吉列夫后来的情人撰写,其二则经尼任斯基的妻子大量删减,观点从一开始就是偏颇的。

据说,尼任斯基曾称,“佳基列夫是个恶棍!佳基列夫有两颗假门牙,我会注意到是因为他每次激动时都会用舌头去顶那两颗假牙,我看到那两颗假牙也在动。每次我看到他那两颗假牙在动时,我就想起一个凶恶的老太婆”,憎恶之情溢于言表。

而在尼任斯基给佳吉列夫的信中则断断续续流露出真情:“你有聪明,却缺乏情感。你要我堕落,而我要拯救你”“我爱你,你却不爱我,”“你很邪恶,而我是一支摇篮曲。睡吧,睡、睡、睡,安心地睡”。

正像沃尔夫和珀金斯,尼任斯基在刻意远离这位一手塑造了自己的男人。他在玩火。《春之祭》公演同年,尼任斯基与罗莫拉秘密结婚,果然,这位暴君气急败坏,旋即将尼任斯基开除出了舞蹈团。

佳吉列夫和尼任斯基

佳吉列夫和尼任斯基

“唤醒观众的灵魂”

尼任斯基的离开对佳吉列夫来说虽是一个巨大打击,但他并没有停止脚步。卡尔萨温娜、鲁宾斯坦继续在他的舞台流转,用俄罗斯的异国情调引诱着大批的追随者。但他意识到,战后的欧洲对神话和民间芭蕾题材不再那么热衷,于是,他转而向巴洛克音乐启灵,因而有了《普尔钦奈拉》这样的经典作品问世。

每一个时代都会有天才,但以善于发现天才而成名的天才似乎永不嫌多

。佳吉列夫和珀金斯等人正是这样的存在。他们对艺术家敏锐的观察力以及对艺术独特的鉴赏力,给了天才在那个时代应有的荣誉。

而佳吉列夫的特殊贡献或许还在于,

他的作品让人们摆脱了长期以来由于习惯性思维所形成的作茧自缚的思维和审美方式

,为艺术带来了更多开放性的语言,从而使艺术摆脱了固定的模式。当大多数策划人(包括当代)还在把目光投向观众的腰包而甘愿充当平庸的谄媚者时,佳吉列夫却在

唤醒观众的灵魂

。