《茶经》是中唐名士陆羽(

733-803

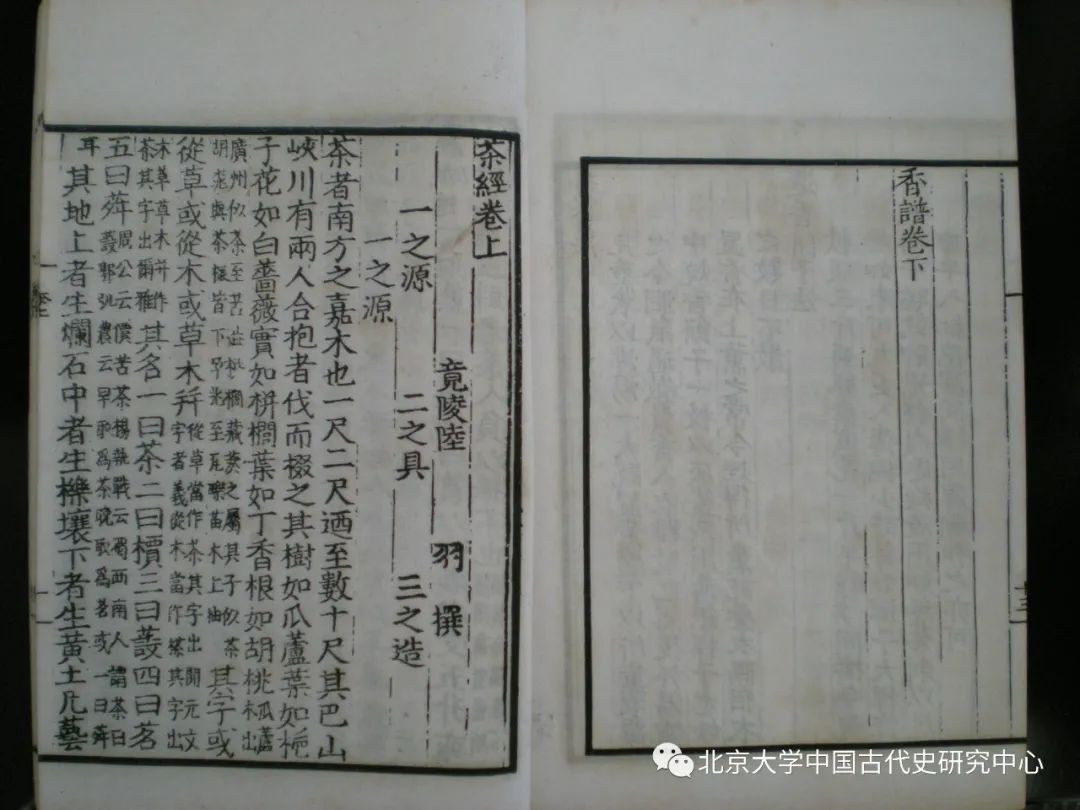

)所撰写的汇集并评定他所处时代之制茶技艺、器具,饮茶习俗,当时茶产区和相关茶史记载的书。现存《茶经》以南宋末年的百川学海本为最早的刻本,并成为目前各种版本的祖本,在此前大概仅有抄本流传。《茶经》的内容则分上、中、下三卷,包括卷上《一之源》、《二之具》、《三之造》,卷中《四之器》,卷下《五之煮》、《六之饮》、《七之事》、《八之出》、《九之略》、《十之图》等十篇,全文凡八千字左右。其中卷上主要记载茶叶的起源,采茶、造茶的工具和时间、技术等;卷中主要记载各种储茶叶、煮茶水、盛茶汤的器具;卷下则就煮茶方法、各地饮茶习俗,历代茶事记载、各地茶叶别称,全国范围内的茶产地及其高下之别,特殊情况下造茶、煮茶等注意事项之类,进行全面介绍。唯有最后《十之图》,并非与茶事、茶器有关之图像材料,而是将前文九篇内容“以绢素,或四幅,或六幅,分布写之,陈诸座隅”,从而可以“目击而存”。

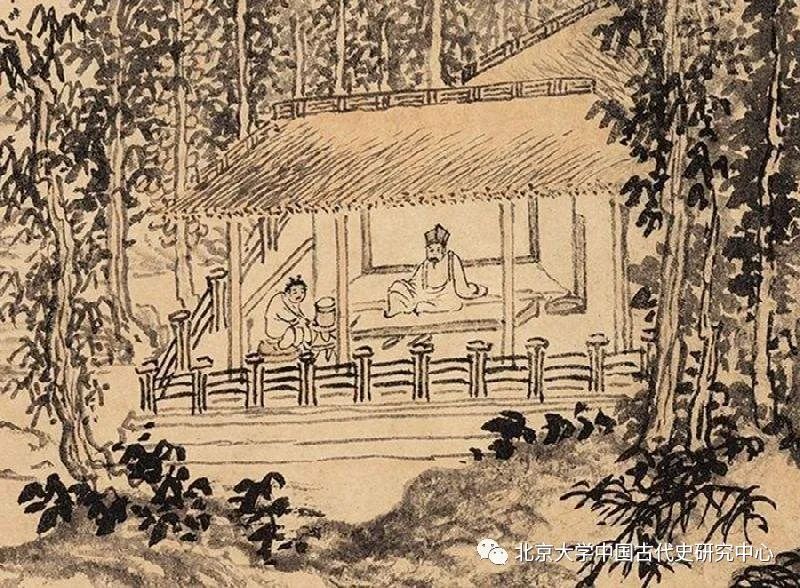

元·赵原:陆羽烹茶图(局部)

对于这本书的研究,历来十分丰富,特别是其对唐代,乃至东亚茶文化在制茶技艺方面的开创之功,许多学者都有重要探讨。不过一个让人普遍疑惑的事实是,在《茶经》之前,基本很少关于茶的记载,包括喝茶和种茶,茶书更是无闻。而当《茶经》一出世,则开始出现各种各样的与茶有关的记载,甚至在常州、湖州形成了延续一百年的茶贡制度。处于前后两个阶段之间的《茶经》,更以其非常详尽的制茶技艺之记载,成为前无古人,后继乏人的经典之作。称之为“经”,可谓名副其实。对于陆羽《茶经》的横空出世,学界主要通过梳理《茶经》出现之前的茶事记载,来看其成书背景。大致而言,学界讨论集中在茶叶产区的扩大、制茶技艺的提升和饮茶风气的普及等方面,以此来看《茶经》成书之前的茶叶相关知识,是如何从零星的记载,汇聚为集大成者之《茶经》一书的。但是,表面的梳理,实质上可以有更深层的内涵之揭示。故笔者撰此小文,以求教于方家。

一

从茶产区到《茶经》的文本生成

从茶叶产区来说,《茶经》本身在《八之出》记载了唐代的茶产地,虽然陆羽的主旨在于品评各种茶产地的高下。不过这也说明在陆羽的时代,各种茶产地的茶叶生产已经趋于常态化,茶叶质量有一定的稳定性。而在《茶经》之前,各个地方的茶产地尚在形成之中,所以学者对此的相关了解,主要来源于《七之事》中涉及的各处零星产地,以及其他史料中涉及的产地记载。但正如方健在《中国茶书全集》中所说,《七之事》的各种茶事记载,并不一定都是陆羽本人的梳理,而是《茶经》在流传过程中经手抄之人陆续添加而成的。

[

1

]

因为对于造茶、煮茶的技术性记载,不容易加入新内容,对于各种历史典故,却方便后人层累迭加。因此,也就产生了对于《茶经》文本的生成过程的探讨问题。

宋人陈师道(

1053-1102

)撰写的《茶经序》,是我们了解北宋时期《茶经》流传情况的文献,其中提到当时陈师道所见《茶经》的四个版本,包括他自己家藏本(一卷),以及毕氏(三卷)、王氏(三卷)、张氏(四卷)三种本子。并写道:“其文繁简不同,王、毕氏书繁杂,意其旧文;张氏书简明,与家书合,而多脱误。家书近古,可考正。自《七之事》,其下亡。乃合三书以成之,录为二篇,藏于家。”

[

2

]

可见,北宋时期流传的几个《茶经》版本,卷数差异较大,文本繁简也不同。这样一种情况的形成,与《茶经》本身在早期流传过程中的形式有关。

宋一明指出,陆羽同时代人封演的《封氏闻见记》记载了常伯熊“又因鸿渐(陆羽字)之论广润色之,于是茶道大行,王公朝士无不饮者”。即根据封演的观察,常伯熊对陆羽《茶经》加以润色,并更广其传。宋氏又引王应麟(

1223-1296

)《玉海》卷一八一“唐税茶法”条的记载,认为常伯熊“广著茶之功”(亦见《新唐书·陆羽传》)虽然并不一定指其“著述”,但也应该会“形诸文字”,才能扩大饮茶风气。

[

3

]

不过《封氏闻见记》的“润色”二字,其实已经表明常伯熊对《茶经》在文字上的增补。宋一明又着重讨论了太原温从云、武威段磶之二人增补《茶经》之事。认为唐末皮日休《茶中杂咏序》所载“后又获其《顾渚山记》二篇,其中多茶事;后又太原温从云、武威段磶之各补茶事十数节;并存于方册”,即指皮日休将温从云、段磶之所补的茶事纳入了《七之事》,并经“多次转写,已混同陆羽原本”。

[

4

]

此后,《茶经》更经过多次传抄,形成了陈师道整理《茶经》之时的状况。其传抄方式则依赖于纸质的书写,以及《十之图》所谓画图形式的抄绘。到北宋,经过陈师道本人的整理,以他自家藏本为基础,整合其他版本,《茶经》被定型为二篇。对于这个“二篇”,虽然也有不同的说法,认为是“三篇”,从而与宋末的《百川学海》本能够串联起来。但无论如何,从《茶经》本身的流传过程可以看到,其文本的抟成、增补、传抄、刊刻,每一道环节都有各种各样的文本加工。这对我们如何去认识《茶经》本身所代表的唐代的茶事情况,颇有干扰;但也能够加深我们对中古时期其他同类型文本的流传过程的理解,特别是以“经”字命名的各种书籍。

二

从制茶法到茶事的博物学研究

《茶经》的主要内容,其实是《七之事》前的各种采茶、造茶、煮茶之法。在这些文本里面,陆羽聚拢了各种各样的汉字,用来表达与茶事有关的各类事物。这类汉字及其所表达的含义,有些还是首次出现于汉语发展史的舞台上。这对于语言学的学者来说,是十分丰富的文本分析对象。不过目前为止,尚乏以《茶经》语言为研究对象的语言学论著,多为茶史学者在校注《茶经》时出于版本之别,以及注释文本的角度出发,整理过不同字词的正讹、含义。因此,尚需期待语言学界的进一步关注。

语言学之外,在《七之事》中,也涉及另一类古人的博闻广识之兴趣,即类书的流行。胡宝国曾在《知识至上的南朝学风》一文中,围绕南朝聚书风气、儒玄文史中的知识追求,以及士人称谓的转变等方面,关注了当时兴起的知识至上之学风。

[

5

]

在这一学风影响下,南朝、唐代出现了很多部目录书、类书,目录书反映的是聚书风气,类书则是对知识的追求,也是当下学界兴起的博物学研究的根源之一。而《茶经》的成书过程中,从时间来看,前有以阮孝绪(

479-536

)《七录》为代表的南朝目录书,后有以徐坚(

660-729

)《初学记》为代表的唐前期类书;从空间来看,《茶经》在江南湖州地区的撰写过程,受到了同样追求“知识至上”,并曾在任上汇集数十位饱学之士编纂《韵海镜源》的湖州刺史颜真卿(

709-784

)的影响。陆羽曾一度参与《韵海镜源》的编纂工作,故而在《茶经》中也特别注重各种名物的不同名称之别。

具体来说,《茶经》的博物学特色体现于两方面:第一是对与茶有关的物的汇集,这除了最后《十之图》,全书都有反映。特别是《二之具》、《四之器》,对于与采茶、造茶、煮茶有关的各种器具,都有详尽的名实描述;第二是书中引用到的各种以类书为大类的典籍,特别是在《七之事》中。根据宋一明整理,《七之事》并非如日本学者布目潮沨(

1919-2001

)所说主要取材于北齐官修类书《修文殿御览》

[

6

]

,而是有多种来源。因为《修文殿御览》作为《太平御览》的蓝本之一,《七之事》中所引许多内容不见于《太平御览》,可见在《修文殿御览》之外还有多种取材途径。

[

7

]

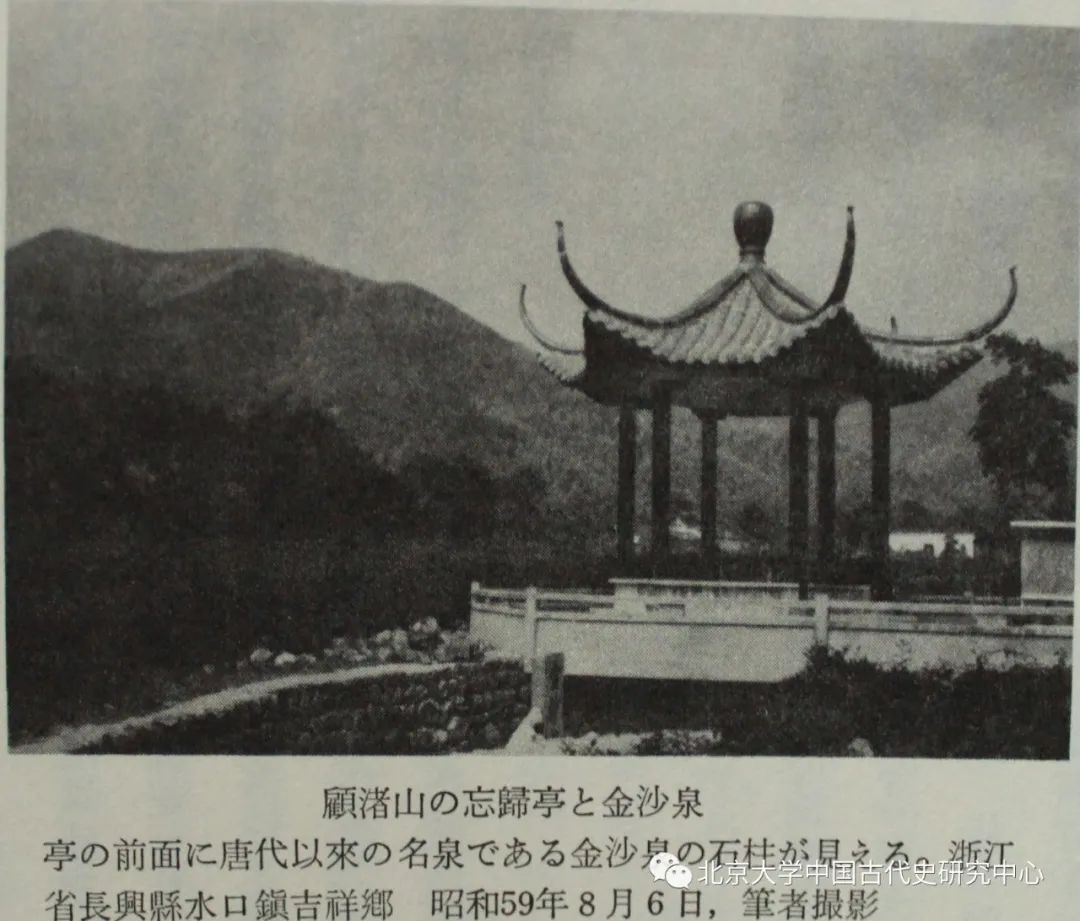

布目潮渢攝金沙泉(

布目潮渢《中

國名茶紀行》,新潮社,1991年。

)

语言学、博物学,前者作为文本的基础性研究,后者作为知识的生成史

[

8

]

,对于本身即以大自然的产物茶为撰述核心的《茶经》来说,是非常值得运用于此的。特别是被余欣视为“中国传统学问的根基和精髓”的博物学(

Bowu Xue

)

[

9

]

,对于我们认识古人生活世界的物质与精神,是十分重要的途径。唐宋人喝茶,部分是茶的解乏功能,更多时候还是在其精神层面的交流,故而对于精神的载体,即需特别注意。

三

从饮茶风气到茶史的新社会史视角

《茶经》的出现,首先是作为文本的问世,故其文本在唐代的传抄、增补,在宋代的定型、付梓,是必须首先加以注意的。其次,《茶经》所载内容,可以在中古时期博物学思潮的大背景下加以考虑,是为关注《茶经》的第二个层面。最后,可进一步考虑《茶经》所体现的唐代饮茶风气,及相关的社会观念。前文已经梳理前两方面的内容,本节可稍论第三点。

近来,夏炎等学者颇为提倡中古时期的新社会史研究,即关注传统议题之外的社会史新视角。

[

10

]

对于《茶经》这样一部与日常生活联系十分紧密的日用之书来说,如何从中联系社会,也是非常值得关注的。《茶经》的问世,固然是陆羽本人的功劳,也离不开时代背景的促成。而《茶经》问世之后,反过来又促进了饮茶之风的流行。特别是在上层社会,随着陆羽本人社会交往圈的扩大,上至皇帝,下至百姓,无不以陆羽为茶的代言人,甚至目之为“茶仙”、“茶神”。于是,在唐代后期,随着《茶经》的流传和饮茶风气的扩散,也带动了与茶有关的其他社会现象。包括茶贡、茶赐的礼物流传,茶的品第高下与品评心态,与茶有关的地方茶神信仰等。

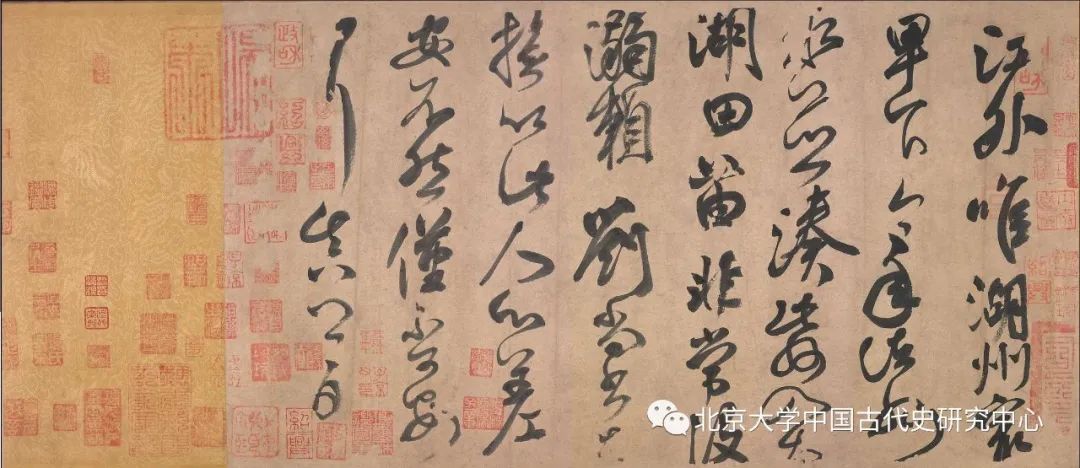

就茶贡而言,在陆羽的提倡下,大历年间,先由常州刺史李栖筠(

719-776

)开始,每年向唐廷进贡常州宜兴县(今无锡市宜兴市)一侧的顾渚山紫笋茶。不久,自大历五年(

770

)开始,湖州长城县(今湖州市长兴县)一侧也加入共同造茶进贡之责。每年清明节前,常州刺史、湖州刺史分别入山,一同监造贡茶,并总之于润州的浙西观察使后,入贡唐廷。于是,开启了延续上百年的茶贡史,并产生了与之相关的各种社会影响。除了笔者曾在《唐代后期湖州茶贡史及其反映的中央与州之关系一例》一文

[

11

]

中论及的中央与州之关系,还可以讨论湖州地方的茶社会。包括与茶有关的宴游,从而形成颜真卿为首的“大历浙西诗人群”,并生成《吴兴集》这样的集会总集。还有长兴地方因修贡而形成的“斫射神”,嘉靖《长兴县志》即载其事:“大历七年(

772

),贼郎景聚兹山,游奕将钱景秀率乡村子弟,尽斫射手,遂平草贼。贞元三年(

787

),乡人立草屋,称斫射神。”

[

12

]

此神起自地方,亦贡献于地方事务。

就茶赐来说,则又进一步涉及到传统社会中礼物的流转。古代社会,物质生活并不丰富的情况下,由于各种物品的交换需求,从而产生了不同形式的交换方式。以经济为目的的交易,以交流为主的礼物交换,都是此类。在唐代社会,全国各个地方,还有域外各部族、国家,都会用贡品来向唐廷表达一种臣服的姿态。而唐廷方面,也会将不同地方上贡而来的物品,以回赠的方式,赐予不同的对象,从而体现不同的内涵。当然,这类内涵也不能随意阐发,很多时候只是一种比较随意的搭配。不过物有贵、贱之分,即便是茶,不同产地的茶也有高、下之别,在《茶经》的《八之出》中,对不同州所产的茶分不同的等第,除了契合中古时期人们心理上对品级的喜好外,也为人们将不同等第的茶赐给不同亲密关系的对象提供了方便。唐朝皇帝之所以重视顾渚山紫笋茶,即看重其质量之高,便于作为给臣下的一种崇高的荣誉。

总而言之,通过对《茶经》的考察,我们不仅能够看到在印刷术诞生前的书籍流传,还能藉此观察以茶及相关器具的博物学图景,更可以深入唐代的地方茶社会和礼物流转。对于其他类似的书籍而言,《茶经》的这三种面向,希能成为借鉴之一途。