如果农业上不给力,农产品电商也很难突破。想要做好农产品电商,必先实现农产品的互联网化,加快推进互联网+农业。

要有效实现农产品上行,涉及供应链、产业链、价值链的多个环节,完全打通就像关云长一样,需要通过五关,破解前进道路上的限制因素和瓶颈。

目前如果要在电商上大规模销售农产品,标准是一个前置性问题,它包括三个方面:

过去的农产品是大堆卖,一五一十拉走,然后把外观标准化的问题交给了终端零售商,由他们进行大小分级,颜色分类,然后按不同价格出售。

那么现在搞电商,就要把这一个环节前置,在田间地头完成分级,至少要做到大小分开、颜色分开、品种分开、成熟度分开等。只有这样,才能让消费者拿到农产品的第一刻有良好的体验感。

不能再一味地用一些噱头来做产品宣传,什么“酸酸甜甜真可口,让你想起美好的初恋”“熟得像你老婆,甜得像你的情人”等,不仅庸俗,而且无法让消费者对农产品真实准确的状况进行了解。

从目前趋势来看,一些进口的或者高端的水果,已经开始用数字来说话,他们会告诉你,我们的水果含糖量是百分之多少到多少,酸度大概是多少,其他主要的指标还有什么等。同时,如果消费者需要的话,可以用附送的速测仪来进行检测。今天的营销,已经过了简单粗暴的年代。

一方面要实现以标准的生产化来推动外观及品质的标准化;另外一方面,要顺应电商和消费者的需求,倒推产业转型,形成新的生产标准,与市场需求同步。

比如亩产6万元的天母桃子,为确保每个桃子一样大、一样甜,树冠上部枝条留3个果实,中部枝条留2个,下部枝条留1个;选留枝条背下果;枝条顶端必须留1个果实,以让枝条下垂,控制营养生长,已经形成标准化流程。

目前,国民对我国自产的农产品安全问题一直抱有不信任,每过一段时间总有农产品不安全的谣言在网上传播,诸如草莓打避孕药、苹果表面有工业石蜡、海带是塑料做的等等。

这些没有任何科学依据的假新闻,却能堂而皇之地传播,充分说明,消费者对农产品质量安全问题的信任薄如纸片,脆如玻璃。

如何建立适应电商的安全体系,需要借助电商的平台,打通消费者和生产者直接沟通的有效信息通道,这就是

可追溯体系

。

由于现在二维码技术已经高度成熟,相关追溯体系也日趋完善,只需要一个二维码轻轻扫过去,就能追溯到是什么地方产的、哪个农户来种植的、在生长过程中喷了什么药、用了什么肥、最终检测合不合格,能不能放心吃等;如果有问题,可以直接追溯。

相反绝不应该在安全问题上,夸大宣传,用各类的美国、欧盟有机认证来吸引消费者,甚至是用假的认证来忽悠消费者,这些都是不可取的。

目前消费者最需要的是信息对称,心理信任。消费者可能并不苛求产你的产品是美国的有机产品,但是却希望你用的药、你施的肥,不要危害消费者的健康,这是国人目前并不太高的要求,却常常难以得到满足,或者说心理上感觉到难以信任。

所以,安全问题要从实话实说开始,重塑农产品质量体系,以建立生产者与消费者的信任为基础,徐徐推进更深入的质量追溯体系。

随着农村电商的深入推进,大量的农产品上网,同质化竞争将会日趋激烈。如何在同质竞争中取得差异化的营销效果,品牌是最终制胜的法宝。

近些年,政府和企业都已经高度重视农产品品牌问题,也出现了像西湖龙井、阳澄湖大闸蟹、洛川苹果等广泛传播的农产品地域品牌。

但是应该看到,农产品品牌的问题复杂性在于,一方面要由政府牵头打造的地域公共品牌来做基础,另一方面又需要大量的企业为主体,以市场品牌托举地域公共品牌,缺一不可。

如果只注重地域公共品牌的打造,就会出现假冒伪劣层出不穷的问题,像网上报道的阳澄湖大闸蟹产量只有8000吨,可是市场流通7万吨;五常大米产量只有110万吨,可在全国流通的超过1000万吨;陕西洛川县的苹果产量只有60万吨左右,可是市场上流通的不知道有多少。

这种情况的出现,主要原因是,地域公共品牌的名气大了,值钱了,不管是不是这里产的,都来借用这个品牌,鱼龙混杂,泥沙俱下,让消费者雾里看花,难以辨别。

所以,必须适应消费者的需要,按照市场的逻辑建立农产品地域公共品牌和企业市场品牌双品牌机制,主动地培养、推广一批靠谱的企业,把他们的品牌推向市场,只有他们长大了,地域公共品牌才能受益。

四川省马边彝族自治县地处小凉山腹地的马边河,因流域的相对闭塞,保存着较为完整的自然生态体系,马边茶就生长在这里。风景文创在一次采风中偶遇当地传承多年的制茶世家第三代传人,由此,帮助地方政府

孵化四川马边伴手礼—“风景与茶”。

他们根据当地风景与符合该风格的新锐插画师合作,推出一景一茶一人,让更多的人了解茶背后的故事,重新引起人们对传统文化的关注,给消费者带去新的体验。

现在大家有个误区就是过于关注网络零售,一说农产品上网就是上淘宝。现在每个县与阿里巴巴都要合作,都希望淘宝给流量,一年365天,一天推一个县,截至2017年4月14日,全国县级行政区有2877个,怎么也需要几年才能轮到一次,这不是给马云出难题吗?

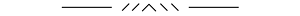

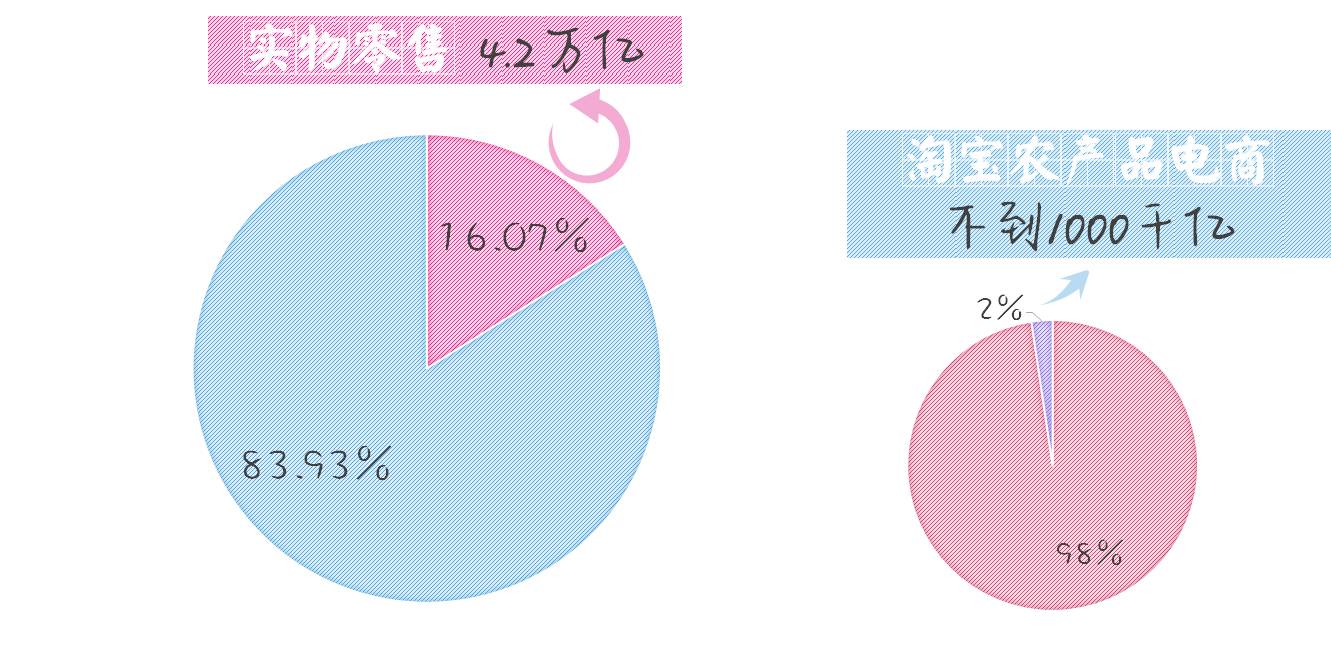

再拿数据看,2016年中国电商交易总额约26万亿元,网络零售规模总共只有5.1万亿元,只占不到20%,实物交易更只有4.2万亿元,只有16%多一点;再算到淘宝头上,只占整个交易的百分之几;而在淘宝交易商品中,农产品电商规模又不足1000亿元。

一些专家批评,电商下乡,只让农民买,不给农民卖,问题是,农产品流通规模高达4万亿元,零售电商平台能否承担起这样的历史重任?

有的县,感觉阿里巴巴是第三方平台,京东是自营电商,又纷纷找京东,希望借助京东的力量让本地农产品尽快实现上行,而京东的交易总体量只有6500亿元,电子及家电又占了一多半,农产品还属于新兴拓展业务,比起阿里巴巴的农产品电商规模又少了一大截,目前只能是个别县的点上突破,大多县的面上突破还有待时日。苏宁的体量又比京东更小,农产品交易份额更少。

农产品不仅可以在网上零售,还可以做

网上批发和跨境电商

,更有大量的可以实现O2O。一定要在农产品上网的通道上打开思路。

如果是大宗的粮油、蔬菜和水果,还是找一亩田、中农网、农融网等网上农产品批发平台好一些,信息撮合可能更重要;如果是特色农产品,则阿里巴巴、京东等平台多个窗口拓展销售领域也未尝不可,本来生活、天天果园等垂直生鲜电商也有需要,1688、美菜、链农等小型B2B平台也可以考虑;同时,农特微商也是值得重视的新渠道。