经公众

号“文史e家"(微信ID:wenshiyijia2016)授权转载。

《诗经·小雅·大东》云:“跂跂织女”“睆彼牵牛”,是说织女和牵牛是“维天有汉,监亦有光”的银河中的星神。清代学者王士祯在《香祖笔记》中说,夏商周三代时已有七月初七之说,这在当时只是一家之言。不过到了秦汉时,倒真的具有节日的雏形。《西京杂记》说:“汉彩女常以七月七日穿针于开襟楼,俱以习俗。”这是因为大凡到了七月,庄稼多已成熟,而七日又为阳数,因此,古人在这一天要举行

与农事相关

的一些活动。这些活动多充斥了道教的内容,从而备受民间俗众的喜爱,并因此而深入人心,相沿成俗。

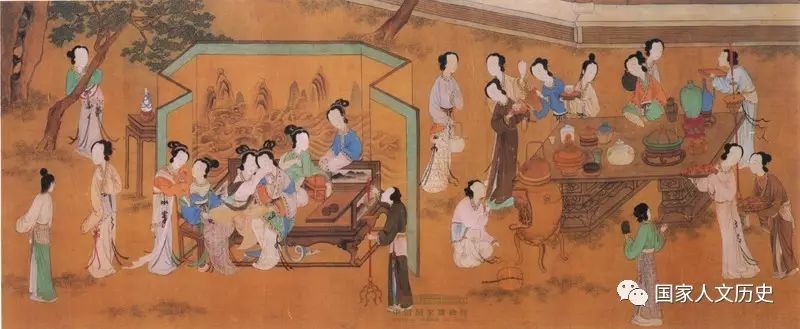

明人仿仇英《汉宫乞巧图》卷

东汉崔寔在《四民同令》中记载,民间“作干糗,和葸耳,设酒脯时果散香粉于筵上,祈请于河鼓织女。”说的是祭奠的供台上摆着干粮和果品等,以祈求牵牛

(河鼓乃牵牛)

和织女星保佑

五谷丰登

。后来到了晋代,这个节日又增加了新的内容,那就是

乞求富贵长寿

和

生嗣兴旺

。据《风土记》云,当牛郎织女二星相会时,“见者便拜而陈愿,乞福乞寿,无子乞子,唯得乞一,不得兼求。”后又发展为女红者乞求智巧,“驱去骞拙,手目开利,组紝缝制,将无滞于心焉。”

女性最乐意做的莫过于乞巧,她们值此一天可以展示自己的心灵手巧。《荆楚岁时记》说,女子会置一盒,捉来小蜘蛛放于盒内。次日晨开盒察看,发现网织得越密越好,以为得巧越多。更提女子精气神的炫技活动,是当晚要借着月光,完成“对月穿针”的女红。针眼有五孔、七孔和九孔之分。这可是个技术活,而且还要老天帮忙,真如唐代诗人祖咏《七夕》诗中所写:“对月穿针易,临风整线难。不知谁得巧,明旦试相看。”

七巧活动丰富多彩,在不断演化之中,内容多离不开节日的情趣和生活的心愿。如“乞巧果子”,所谓巧果子就是用面粉炸或烤成果子。除此之外,家家户户都要把衣被拿出来晒一晒。东晋竹林七贤之一阮咸很穷,家里无甚好衣被,可他看众人晾晒,也把仅有的旧布衫挂出来见见太阳,并自我解嘲:“未能免俗。”再如七夕前十日,将绿豆或豌豆浸泡发芽,“至乞巧可尺许,谓之生花盆儿”。这鲜嫩的豆芽,被李时珍誉之为菜中佳品。

爱情是文学的永恒主题,牛郎织女悲欢离合的传说,更为文学创作展开思想的翅膀,出现了许多咏叹自然、情真意切的诗篇。

最早的诗篇当是《古诗十九首》中的第十首。诗曰:

《

迢迢牵牛星

》 佚名

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许!

盈盈一水间,脉脉不得语。

牵牛和织女故事在民间的口口相传中,日臻完美,并带有劝喻的意义。《荆楚岁时记》中说:“天河之东有织女,天帝之孙也,年年织纾劳役,织成云锦天衣,嫁后遂废织紝,天帝怒,责令归河东,唯每年七月七日渡河一会。”传说银河之东有织女,她本是天帝的孙女儿,善织云锦天衣。天帝可怜她的孤独寂寞,答应嫁给银河之西的牛郎。婚后,织女竟然不织云锦天衣了。天帝震怒,逼使他们分离,一在河东一在河西,只许他们在每年的七月七日相会一次。白居易对此悲悯同情,作诗《七夕》:“烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同。几许欢情与离恨,年年并在此宵中。”

牵牛和织女

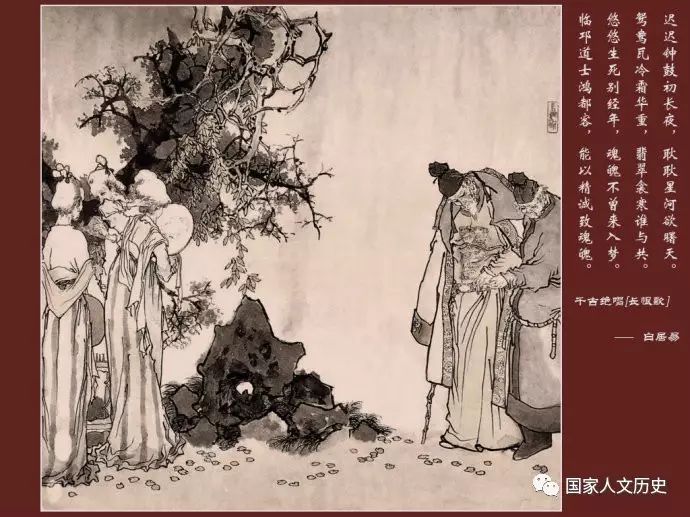

这一天由此成了约定俗成的情人节,民间广受欢迎,宫廷也热衷于此。据《开元天宝遗事》记载,唐玄宗李隆基就非常喜欢过七夕。这一天,宫中以錦结成楼殿,高达百尺,上面可以容纳几十人。七夕之夜,唐玄宗与杨贵妃在上面宴乐达旦。白居易那首著名的《长恨歌》,其中就记有他们的海誓山盟:“临别殷勤重寄词,词中有誓两心知。七月七日长生殿,夜半无人私语时。

在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。

”南唐后主李煜作为风流天子,这一天玩的更是别出心裁,“每七夕延巧,必命红白罗百匹以竖为月宫天河之状,一夕而罢乃收之。”

正是这种对爱情的山盟海誓,使七夕这个节日越发市俗化,为尘世间无数的男男女女所憧憬。《长恨歌传》记载:“秋七月,牵牛织女相见之夕,秦人风俗,是夜张锦绣,陈饮食,树瓜华,焚香于庭,号乞巧。”所谓乞巧,其实就是为自己的爱情和婚姻讨一彩头。恰如唐代诗人杜牧《七夕》所述:

七夕 杜牧

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

民间虽不能如皇宫那样奢华,可也能在自家庭院户内,用轻罗小扇扑打着流萤,仰望熠熠生辉的牵牛和织女星,作着无限美妙的遐想。北宋大词人柳永的咏七夕《二郎神》,所表达的正是民间俗众在此佳节的普遍情绪和美好愿望,所以直至南宋末年都还在传唱不已:

二郎神 柳永

炎光谢。 过暮雨、芳尘轻洒。乍露冷风清庭户爽,天如水、玉钩遥挂。 应是星娥嗟久阻,叙旧约、飚轮欲驾。 极目处、微云暗度,耿耿银河高泻。

闲雅。须知此景、古今无价。运巧思穿针楼上女,抬粉面、云鬟相亚。 钿合金钗私语处,算谁、回廊影下。愿天上人间,占得欢娱,年年今夜。

词人全景似的展示了北宋年间的七夕之夜,盛夏初度后的秋令,黄昏后的一场雨,使天际如水般清朗,新月高挂,织女正在嗟叹夫妻分离之苦,此时此刻恨不得驾上飞轮,跃过银河与牛郎相会。各家各户于庭户翘首银河,注目织女和牛郎二星时,是那么的娴静优雅,真所谓“须知此景,古今无价。”词人由天上写到人间,在这个富于浪漫情趣和神秘意味的晚上,“钿合金钗私语处,算谁在、回廊影下。”幽会中的男女窃窃私语,互诉衷肠,暗定终身。词人感叹:“愿天上人间,占得欢娱,年年今夜。”这首词一反以往咏七夕的诗词,不是感伤怨叹,而是以朴素乐观的生活信念,反映人们在升平的社会环境里,对幸福的憧憬与欢度七夕的情景。

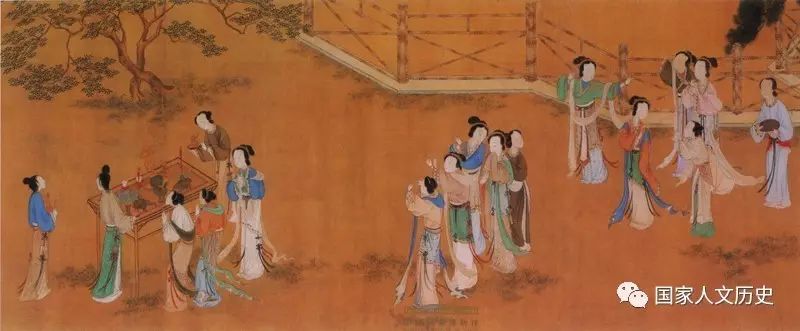

明人仿仇英《汉宫乞巧图》卷

由七夕演变成的凄美的爱情故事,当数董永与七仙女的故事传布的家喻户晓了。据冯梦龙《情史》:“董永少失母,独养父,家贫佣力。父死无以葬,乃就主人,贷钱一万,曰:‘后若无钱还君,当以身作奴。’及葬父毕,还于路,忽遇一妇人,求为永妻。永与俱至主家,主人令永妻织绢二百匹,始放归。乃织一月而完。主惊,遂放夫妇还。行至旧逢处,妇辞永曰:‘我是天之织女,缘君之孝,上帝令助偿债。今期满,欲返。’遂辞去。”这便是至今仍在流传的《天仙配》的故事。

七仙女织锦赎身

历数千年的沧海桑田,七夕作为风俗,无论社会如何变迁,无论生活节奏如何快捷,它依然令人向往和期待。年年过七夕,年年不一样,它给变化中的时代增添了五彩斑斓的色彩。

注:未经版权方允许,请勿转载、抓取。

在粟裕身边的日子:他身穿海蓝色军礼服,肩戴大将肩章,真是帅极了

鞠开在粟裕身边时的日记共13本,封皮早已磨损,纸张已经泛黄,字迹潦草,有的难以辨认,就像来自历史深处的模糊旧照。

△

点击图片进入文章