前情提要:

尊重对手最好方式,就是认真向它学习,然后再将它彻底击败。

本系列文章就正经实践一下这句话。深入学习一番美国战略管理大师们的理论,为中国企业找到击败美国同行的方法。

美国股市十天之内四次熔断,标志着不亚于九十年前的大萧条的全球衰退期的到来。

今明两年,对于国内的众多企业也将是一场生死大考。每一个企业都要重新思考企业战略,明确未来企业发展方向和发展方式。当下许多企业认为战略无用,不是你不需要战略,而是需要更适合的战略。

企业战略的历史正是源自大萧条。

大萧条导致许多企业破产。正是在这种不确定的环境下,企业战略作为一门独立的管理理论登上历史舞台,成为引领企业发展的重要理论支撑,也使得一批企业抓住战略机遇,迎来爆发式发展。

巴纳德、德鲁克、安索夫等人,搭建了企业战略的基本框架。

上世纪日美贸易战,则促成了第二轮战略理论的繁荣期。

战略理论的门派之争,以巴尼所代表的能力学派和迈克尔波特所代表的定位学派之间的争执最为有名。双方都认为自己的理论才是放之四海而皆准的真理,而对方的理论则是胡说八道,误人子弟。

双方你来我往,针锋相对,两派的论战几乎贯穿了上世纪最后二十年,如同《笑傲江湖》

中华山派的“剑气之争”。这一长达二十年的论战,过程中伴随着日本对美国发起的产业竞争,分外显得引人注目和热闹。

然而这些战略学派都是盲人摸象,不见全貌。本篇就让我们看看,推动日本企业快速崛起的理论到底是什么。

一、英雄无用武之地的戴明

我虽然放在定位学派和能力学派之后才讲戴明,但其实戴明是与德鲁克、安索夫一代的人,他的年龄甚至比德鲁克还要大九岁。

爱德华兹·戴明,出生于1900年的美国爱荷华州的一个农场主家庭,这个农场并不大收入不多,戴明的家庭并不算富裕,因此他在少年时代可说是一直在打工,有时候在外面点亮街灯、除雪,赚取每天一块两毛的工资,或在饭店内打杂、洗床,每小时工资美金两毛伍等以补家计。

霍桑实验期间,休哈特与戴明结成了往年交,他十分喜欢戴明这个聪明的小伙子,并且在他一毕业,就向他发了西屋电气的offer,但是却被戴明婉拒了。

这里不得不补充一下当时的时代背景。那时的美国还是以工程实业为中心,像通用电气、福特汽车、西屋电气、AT&T这样的大公司,是美国年轻人最向往的去处。因此最优秀的年轻人都以攻读理工科学位为目标,期望能获得心目理想的职位。戴明和安索夫一样都是理科学霸,先获得数学与物理双硕士学位,最后于耶鲁大学取得物理博士学位。

戴明收到西屋电气的offer,就好比现在的应届生收到了阿里华为的offer,那是无数同龄人梦寐以求的理想职位。他为什么拒绝了呢?

这里不得不提一下戴明的个性。他一生都是一个使命驱动,没有什么个人私利,也没有什么门户之见,他觉得质量管理学这么好,能够造福天下所有的公司,只服务于西屋电气一家公司太狭隘了,应该向所有公司推广。

戴明是一个典型的性格直率理工男,用现代的说法就是缺乏“情商”,常常不假思索地在大庭广众对业界大腕出言不逊,在获得一些人喜爱的同时,也得罪了更多的人。戴明为人没什么架子,很喜欢深入工厂车间,即使后来功成名就,也仍然与一线员工打成一片,尽管得罪了不少高位的人,工人和工程师们对他崇敬有加。

戴明博士毕业后,进入华盛顿的美国农业部的一家研究所工作。

在此期间

,戴明将基于统计的质量管理方法运用于正常的办公运作,把一些过程的生产效率提高了6倍。戴明将从休哈特那里学到的统计的质量管理方法发扬光大,应用到工业以外的住宅、营养、农业、水产、员工的雇用等各个方面,其涉及面极为广泛。

二战期间,戴明的贡献得到了美国政府的重视。他建议军事有关单位的技术者及检验人员等,都必须接受统计的质量管理方法,并实际给予教育训练。同时,他在通用电气公司开班讲授统计质量管理,并与其它专家联合起来在美国各地继续开课,共训练了包括政府机构在内的三万一千多人,对美国质量管理方法的推广做出了莫大的贡献。

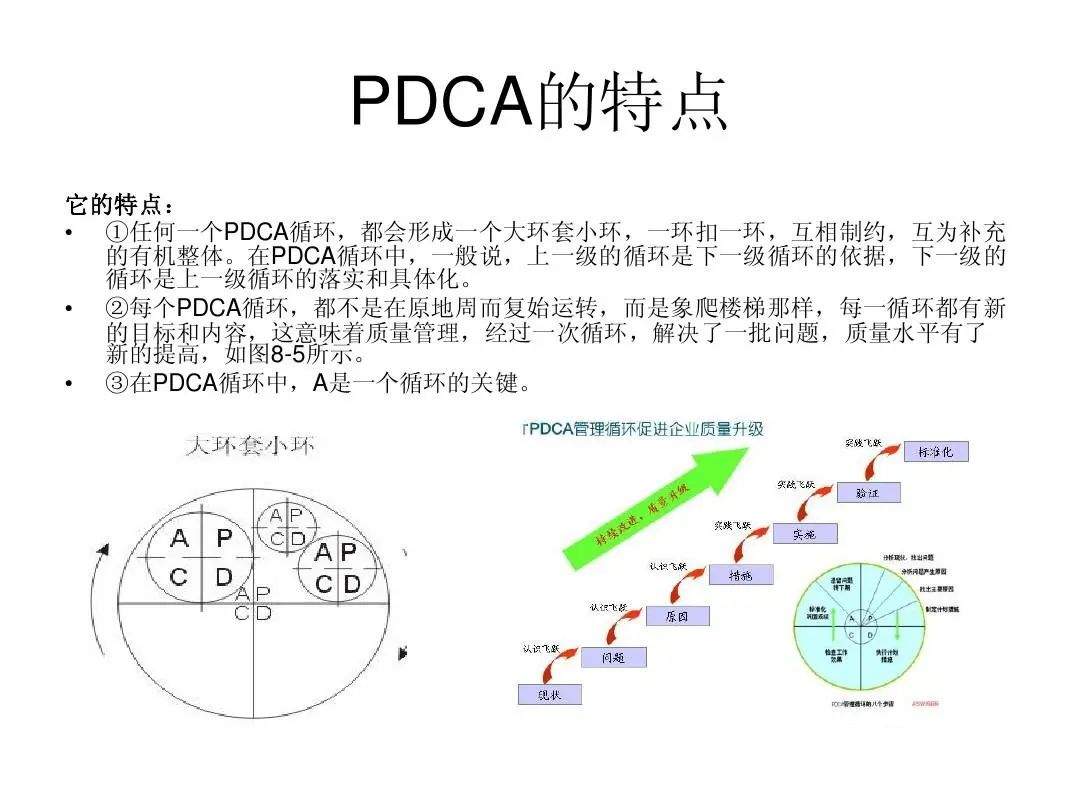

戴明质量管理理论的核心,是将休哈特提出的PDCA循环加以改进并发扬光大,因此后人通常将其称为“戴明环”。PDCA的含义分别为:

P(Plan)--计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定;

D(Do)--执行。执行就是具体运作,实现计划中的内容;

C(Check)--检查。就是要总结执行计划的结果,分清哪些对了,哪些错了,明确效果,找出问题;

A(Act)--行动(或处理)。对总结检查的结果进行处理,成功的经验加以肯定,并予以标准化,便于以后工作时遵循;对于失败的教训也要总结。对于没有解决的问题,应提给下一个PDCA循环中去解决。

实际上,PDCA是休哈特的版本,戴明将其改为Plan-Do-Study-Act,即将检查(check)改为改进学习(study),更符合连续改进的实际情况。

PDCA是周而复始、大环套小环、阶梯上升的过程。

围绕着PDCA的应用,戴明陆续提出了八个步骤、七种工具以及十四个要点,从而构成了戴明全面质量管理(TQM ,Total Quality Management)理论体系。

TQM指一个组织以质量为中心,以全员参与为基础,目的在于通过顾客满意和本组织所有成员及社会受益,而达到长期成功。

戴明还将TQM从一种对生产过程的控制方法,升级为企业(或其他组织)战略管理。

其中包含了几条重要观点:

一、以用户为中心。

这里的用户不仅仅指的是产品的最终用户,而是在企业内部,凡接收上道工序的产品进行再生产的下道工序,就是上道工序的用户,“为用户服务”和“下道工序就是用户”是全面质量管理的一个基本观点。

二、全面管理。

包含了全过程的管理、全企业的管理和全员的管理。

三、预防为主。

以预防为主,就是对产品质量进行事前控制,把事故消灭在发生之前,使每一道工序都处于控制状态。

四、数据说话。

科学的质量管理,必须依据正确的数据资料进行加工、分析和处理找出规律,再结合专业技术和实际情况,对存在问题作出正确判断并采取正确措施。

直到今天,许多企业仍然陷入固有的供给侧思维不可自拔,这是企业被价值网束缚的一个重要原因。早在二战结束之前,戴明就已经提出了

以需求侧视角为中心的战略思想。

虽然戴明强调的是质量管理,但是如果我们把质量管理看做整个企业共同的战略目标的话,戴明已经明确提出,

企业战略不是领导层的事,也不仅仅是特定环节,特定部门的任务,而是要渗透到所有人,所有过程和所有部门。

从今天的视角看,将戴明的TQM作为企业战略也不是没有弊病。TQM基于经典控制论,本质上还是牛顿的机械论世界观,致力于原有系统的连续性改进,该理论本身,不能自然而然地孕育出非连续性的创新。

但如此评价TQM有些过于苛责了。在其提出的时代,TQM理论可以说是为了工业化生产量身定做的战略管理理论,具有很强的指导意义。

戴明一直不遗余力地在美国推广质量管理方法,但是总的来说,接受程度并没有达到他的预期。

虽然他培训了很多人,但几乎没有美国企业真正去落实TQM。

究其根源,可以归结到《三体》中的一句名言:

弱小和无知并不是生存的障碍,傲慢才是。

当时的美国工业实力太强大了,正因为实力强大,美国工业界不可避免地普遍滋生了一种傲慢情绪。

戴明不遗余力地在美国推广TQM,企业主的普遍反应是这样的:美国工业天下第一,这就证明我们以前走的路就是正确的,为什么要听你一个学物理的,大动干戈地改革?

更何况,戴明的说法风格直来直去,就更不讨喜了,许多人学过TQM之后也就把它束之高阁,忘到脑后。

前文说到,大萧条导致了美国企业普遍经营困难,在这种彷徨无助的情况下,如何生存下去成为企业的第一需要,因此诞生了企业战略。

战争爆发之后的战争红利以及战后凯恩斯主义的推行,使得美国企业日子普遍比较好过,当生存不再是问题时,谁会去费劲巴拉地推动变革?除了洛克希德这种受战争影响显著的军工企业,在战后成为战略转型的先行者,孕育了安索夫这样的战略管理大师,其他企业都在显而易见的市场红利面前,数钱数到手抽筋,忘记了企业战略这码事,因此战略理论在战后也进入低潮。即使是安索夫的战略管理,也要等到六十年代末经济形势大变之后才

大放异彩

,之前也没几个人关心。

当时美国企业界最流行的概念,是彼得•德鲁克提出的目标管理,而且也并非出自德鲁克本意的面向未来的战略目标管理,而是面向当下经营目标的过程管理,即如今我们所说的KPI(关键绩效指标)管理。因为其迎合了美国企业急于降低成本、提高绩效的心理。

绩效目标管理方法短期内可以提高经营数据,但是长期会扼杀企业活力,使企业走向衰败。当时很少有人能看到这么远。但是戴明却一眼洞穿了绩效考核的弊病。正如戴明所说:“我们被自己最大的努力毁掉了。”

他十分明确地对企业家们告诫:“绩效考核、不管称它为控制管理或什么其它名字,是唯一对今日美国管理最具有破坏性的力量。”

企业是一个为实现目标组织起来的系统,就像一辆汽车,它的发动机和传动系统决定了它的速度,通过奖惩驾驶员,只能在一定范围内有效,要想提高极限速度,只有改进系统,继续奖罚驾驶员只会损坏汽车,这就是为什么要放弃目标管理绩效考核的原因。

更何况,目标管理、目标、评分或排名绩效考核(控制管理),无法做到公平准确,不能表示公司最重要的东西,长此以往反而会制造谎言、失败者、恐惧、不公平、怨气、不合作、不帮助、破坏团队精神和领导力。

戴明苦口婆心地劝说,却无人肯听,大家反而认为他在危言耸听。更何况戴明直率的批评方式,更让他不受待见。

二、戴明成为日本的拯救者

正当戴明哀叹“我本将心向明月,奈何明月照沟渠”之时,日本企业界却把戴明奉为神明,全心全意学习戴明的TQM理论,并将其作为自我救赎的救命稻草。

二战结束后,日本作为战败国,国内被炸成一片废墟,经济已然全面崩溃,农业减产三分之一,大批民众因欠缺粮食而忍饥挨饿,迫切需要生产和出口各种工业品以换取粮食,否则就会陷入恐怖的大饥荒。

然而,日本的工业基础也在战争中被毁损殆尽,民用物品极度匮乏,连灯泡都成了稀罕之物。当时日本企业所能生产的产品质量极其低劣,在国际市场上毫无竞争力可言。在大多数西方人的眼中,“日本制造”的含义与“垃圾”无异。

被任命为驻日盟军总司令的麦克·阿瑟,成了日本的“太上皇

”

。他接受的任务不仅仅是解散日本的军政,建立实政体制,而且包括协助日本重新恢复经济。麦克·阿瑟批准日本成立日本科工联合会(JUSE),将休哈特撰写的《产品的经济质量管理》一书作为质量管理的教材提供给日本。

麦克·阿瑟与裕仁天皇的合影

JUSE开始研究休哈特的理论.希望能从中抓到拯救日本经济的 “救命稻草”。然而这帮人研究了半天仍然是一头雾水,因为休哈特的理论用到很多数理学及统计学的知识,要将休哈特提出的质量管理方法真正运用到实际工作中去,并不是一件简单的事情。必须找个老师指导一下才行。曾经是休哈特的学生,当时正在进行战后日本全国普查准备工作的戴明,无疑成为最佳人选。

1950年3月,JUSE常务理事小柳贤一写信给戴明,邀请他来为日本的研究人员、工厂经理以及质量管理工程师上一课。戴明答应了,但是有个条件,不能仅让一线的质量工程师来听课,必须让公司的实权人物一同来听课,因为只有从上到下一致推动,才能真正落实TQM。

JUSE理事主席石川馨(Ishikawa Kaoru)虽然年纪轻轻,却是出身于日本赫赫有名的石川家族,他所做的远远超过了戴明的期望:1950年6月24日,他邀请到日本最有实力的21位企业家出席欢迎戴明的宴会。这21位企业家,都是来自日本各大财阀集团的头面人物,控制了日本80%的资本!

石川馨

在宴会上,戴明对日本财阀大佬们说:“你们可以创造质量,这么做是有方法的。你们既然已经知道什么叫做质量,就必须开始研究消费者,弄清楚他们真正需要什么,要放眼未来,生产出能在未来具有市场价值,能占一席之地的产品。”

当有人问“日本企业应该如何向美国企业学习管理”时,戴明直言相告:“不要复制美国模式,只要运用统计分析,建立质量管理机制,5年之后,你们的产品质量将超过美国!”

“5年之后超过美国!”

对于当时百废待兴的日本来说,这无异于痴心妄想,天方夜谭。要知道,他们最大的愿望,只不过是恢复到战争前的生产水平。

然而,戴明斩钉截铁的话语,对于茫然无措的日本企业界来说,无异于黑暗中的一盏明灯。

梦想还是要有的,万一实现了呢?

一个月之后,戴明开始对日本企业进行培训。他将自己长期以来的研究成果倾囊相授,不仅教他们控制质量的具体方法,而且重点向企业家灌输TQM的理念。

戴明的培训有四个核心内容:

第一,质量必须由最高管理层负责领导。劝说员工努力工作并不能提高质量,管理者应对混乱负责。

他说:“如果管理者不能计划未来和预见问题,就会引起人力、材料和机器时间的浪费,所有这些都增加了制造成本,提 高了购买者必须支付的价格。顾客不总愿意贴补这种浪费。不可避免的结果 就是,企业将失去市场。”

第二,“顾客是生产线上最重要的部分”。质量不是由企业来决定,而是顾客说了算。

第三,理解并减少每一个过程中的变动。过程才是需要关注的要点,而不是产品(等到检查员拿到产品,为时已晚)。

第四,必须运用戴明环来持续改变和改善效果,并且必须全方位地让组织中所有人(包括供应商)参与到质量管理工作中来。

戴明的课整整讲了八天,他的授课内容清晰易懂,听的人如获至宝,引发巨大轰动。

听课的人们将这8天课程的速记、笔录自发汇总整理为《戴明博士论质量的统计控制》的手抄本竞相传播,戴明得知这一情况后,慷慨地把讲稿的版税赠送给日本科学家与工程师联合会(JUSE)。为了感激戴明的这一慷慨之举,小柳贤一建议用这笔资金建立一个奖项,以永久纪念戴明对日本人民的贡献和友情,并促进日本质量控制的持续发展。这就是如今已享誉世界的戴明质量奖。

JUSE采用多种方式,将戴明的质量管理理念在日本

加以

全面推广。几年后,日本有几百万民众接受了戴明质量管理方法的培训。近两万名工程师通晓基本统计方法。

一场戴明发起的质量革命席卷整个日本!

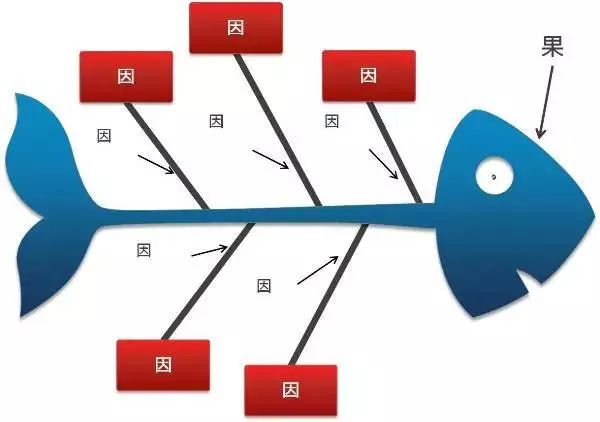

戴明质量管理理论给日本带来了新生,日本人称他为“质量管理之父”。戴明此后三十年不断去日本访问、讲学,将他的质量管理理论传播给更多的人。石川馨后来成为戴明理论的忠实追随者,不遗余力在日本推广戴明的质量管理理论,是六十年代日本“质量圈”运动的最著名的倡导者。他也做了很多改进和创新,比如常用的鱼骨图就是石川馨首创。

石川馨发明的鱼骨图

日本产业界对戴明的理论进行各种发展,比如5S(Safety(安全)、Sales(销售)、Standardization(标准化)、Satisfaction(客户满意)、Saving(节约))作为落实TQM的基础,以及下文将提到的丰田生产方式(或称精益生产)

鉴于戴明为日本做出的巨大贡献,他在1960年被天皇授予“神圣财富”银质勋章,理由是“日本人民把日本产业得以重生及日制收音机及零件、电晶体、照相机、双筒望远镜、缝纫机等成功地行销全球,归功于戴明在此的所作所为。”同年,石川馨凭借《质量控制》(Quality Control) 一书获“戴明奖 ” 、“日本 Keizai 新闻奖”和“工业标准化奖”。

三、创造奇迹的丰田生产方式

在戴明首次日本讲学之后的几个月的时间内,戴明的理论就被日本产业界认认真真地落实下去,1951年夏天,《伦敦快讯》的头版刊登了一条消息:“日本尼龙上市,质优价廉。”这条消息标志着,日本的产品开始摆脱了“垃圾”的恶名。从此开始,日本可以出口工业品换取粮食了。

大约在1955年,日本产品开始打人了美国市场。日本货以价格低廉、质量上乘赢得了美国人的青睐,对北美的工业品产生了很大的压力。戴明说的五年超过美国的豪言壮语,居然分毫不差地实现了!

仅仅几年后,美国企业就感受到了日本同行的威胁,两国之间的贸易战就此爆发,并不断升级,从而出现前文所说的六大战役级产业贸易战。

六大产业贸易战中,尤以汽车行业最为引人注目,影响深远。而日本汽车行业的腾飞,受到戴明质量革命的影响尤其巨大。因此作为重点阐述。

前文提到,丰田汽车公司东京总部的大厅里,有3张大照片。一张是丰田的创始人丰田喜一郎,另一张是丰田现任总裁丰田章男,第三张照片则是戴明,而且比前两张都大得多。1991年丰田喜一郎领取戴明奖,在演讲词中这样说道:“没有一天我不想到戴明博士对于丰田的意义。戴明是我们管理的核心。日本欠他很多!”

喜一郎之所以这么说,是因为丰田汽车发展成世界第一大汽车制造商的秘诀丰田生产方式(TPS),是丰田公司系统消化吸收戴明TQM理论之后,由丰田喜一郎和公司副总裁大野耐一共同研发出来的生产方式。

丰田生产方式,可以说是东方儒家文化与西方最先进的管理理论相结合的产物,综合了大批量标准化生产(即福特生产方式)与定制化生产方式的优点,力求在大量低成本生产中,同时实现多品种和高质量目标。

丰田生产方式最初只是丰田公司的独门秘笈。1973年爆发的石油危机重创了美国,日本经济同样受到重创。但丰田公司不仅获得高于其他公司的盈利,而且与年俱增,拉大了同其他公司的距离。于是,丰田生产方式受到日本政府的高度重视。在日本政府的助推下,丰田生产方式在日本得到了全方位的普及推广,成为整个日本产业升级的巨大推动力。

前文中我们讲过,大萧条期间,通用汽车凭借多种类定位战略,成功实现了对行业霸主福特的逆袭。但是通用汽车的生产方式仍然与福特一般无二,其多车型定位战略是以更高的综合成本为代价的,因此汽车的售价也必然更高。

打个比方,通用和福特的关系就如同前些年的三星和小米,前者虽然凭借中高端市场取得了成功,但无法进一步侵蚀后者统治的低端市场。

迈克尔·波特正是受此启发,斩钉截铁地断定,专一化战略和多元化战略只能是“鱼和熊掌不可兼得”。

但是,丰田生产方式则综合了通用和福特两者的优点,不仅实现了类似通用汽车的多车型定位,而且成本比福特的标准化生产还要更低,后来形成了对美国三大汽车集团的碾压性优势。

如果说,福特生产方式是工业标准化大生产的标志,丰田生产方式是对福特生产方式的一次革命性颠覆。

丰田生产方式的实质,是把企业的内部活动和外部的市场(顾客)需求和谐地统一在企业的发展目标之下,采用细胞生产、固定变动生产等布局及生产编程方法,对生产过程进行更加灵活和精细化的控制。

丰田生产关系的两个关键支柱是准时化和自动化。

所谓准时化,是在通过流水线作业装配汽车的过程中,所需要的零部件在需要的时刻,以需要的数量、不多不少地送到生产线的相应位置,从而尽可能地实现零库存。

所谓自动化,是强调包括“人的因素的自动化”,流水线各工序的自动化机器密切配合,而人用于巡视机器,及时发现异常情况并进行处理,从而尽可能减少残次品浪费。

按照大野耐一的话来说,叫做“赋予机器以人的智能”。

大野耐一

丰田生产方式全面落实了戴明TQM“以用户为中心”的理念,消除库存的核心秘诀,在于将传统的上游产能推动,变为以下游工序(用户)需求拉动,通过“看板

”

从下游向上游传递信息,生产中的节拍可由人工干预、控制,但重在保证生产中的物流平衡。

生产中的计划与调度,是由各个生产单元在相互协调中自行完成,在形式上不采用集中计划。

有为政府

对于产业发展的作用也绝对不可忽视。

我们可以看出,日本政府在日本产业崛起中扮演的重要作用。正是政府的产业规划,助推了日本产业的崛起,戴明的理论之所以能够迅速推广,与政府力量的大力推动有关。而丰田生产方式向全日本推行,也是政府力量在推动。

四、美国的战略大师们犯了什么错?

透过上述具体的表象,丰田生产方式相对于福特生产方式,还存在如下思维理念上的区别:

(1)不同的价值观

福特生产方式基于美国的自由主义价值观,强调市场导向,优化资源配置,局部利益最大化。

每个企业以财务关系为界限,优化自身的内部管理。相关企业,无论是供应商还是经销商,则以商业对手相对待。

丰田生产方式则根植于儒家文化的整体系统观,

以整

个大生产系统为优化目标

,

以产品生产工序为线索,组织密切相关的供应链,一方面降低企业协作中的交易成本,另一方面保证稳定需求与及时供应,

(2)不同的库存观

福特生产方式的库存管理强调“库存是必要的恶”。丰田生产方式的库存管理强调“库存是万恶之源”。

这一条实际上源于第一条。福特生产方式中,由于上下游企业各自为战,缺乏整体协调,那么库存就是无法避免的,只能接受。

丰田生产方式以整个生产系统为优化对象,供应链企业之间就是可以相互协调的,理论上可以实现零库存。丰田生产方式提出了“消灭一切浪费”的口号,追求零浪费的目标。丰田进一步认为,库存掩盖了生产系统中的缺陷与问题,在不断消灭库存的过程中,也就实现了对生产中基本环节存在的矛盾进行暴露并加以改进。因此“零库存

”

成为推动改进的重要抓手。

(3)不同的质量观

福特生产方式将一定量的次品看成生产中的必然结果。丰田生产方式基于组织的分权与人的协作观点,认为让生产者自身保证产品质量的绝对可靠是可行的,且不牺牲生产的连续性。导致概率性的质量问题的原因本身,并非概率性的,可以通过消除产生质量问题的生产环节,来“消除一切次品所带来的浪费”,追求零不良。

(4)不同的组织观

福特生产方式的用人制度基于双方的“雇佣”关系,业务管理中强调达到个人工作高效的分工原则,并以严格的业务稽核来促进与保证,同时还要通过稽核工作,防止个人工作对企业产生的负效应。如果说的严重点,对待工人一方面像对奴隶一样驱使,另一方面像防贼一样防备。

丰田生产方式深受儒家文化影响,在专业分工时强调相互协作及业务流程的精简,对员工给予尊重和信任,减少不必要的核实工作,消灭业务中的“浪费”。

(5)不同的人才观

福特生产方式强调管理中的科层关系,人被看作附属于岗位的“设备”,对员工的要求在于严格遵守和服从。丰田生产方式更多地将员工视为企业团体的成员,而非机器。充分发挥基层的主观能动性,强调个人对生产过程的干预,尽力发挥人的能动性,同时强调协调,对员工个人的评价也是基于长期的表现。

丰田生产方式的所有思想,与公众号曾提到过的面向产业互联网变革的“服务力革命”的内在精神高度一致,可以说正是服务力革命在工业时代孕育的“雏形

”

。

服务力革命是利用最新的信息技术,综合物联网、大数据、人工智能等前沿技术组成产业互联网,将需求拉动的范围从供应链进一步扩展到包含了用户网络的供需连网络。