【汪十句,小城青年,北大男生,前媒体人,现归隐京城某处,关心时事,略通文史,热爱思考,欢迎朋友们批判性转载,鼓励性关注】

敬请关注,点击上方蓝色“真评十句”,长按文末二维码,及搜索公号“真评十句”或“TrueTen”

▼▼▼

8月8日,九寨沟发生7.0级地震,人间天堂被摧残的满目疮痍,迄今为止,遇难者已达25名,举国哀悼,令人落泪。

不过,两天之后的8月10日夜晚,一辆载有49人的大客车,自成都驶往洛阳途中,在途经西汉高速秦岭一号隧道口时发生惨烈碰撞,36人丧生,另外13人不同程度受伤。

一起交通事故,而且是一辆车的单方事故,夺去的生命,竟然超过一场7.0级的地震。

为什么?

这场事故发生的原因,是有必要深究的。

首先,当然是人的原因。

大客车驾驶员深夜行车,由于疲劳驾驶或者分神,或可能还有路况不熟、身体不适等其他一些原因,将车辆直接怼向隧道口外的墙壁,正面相撞的巨大能量,直接传导于全车乘客的血肉之躯。

这是造成这起事故发生的主因。

大客车疲劳驾驶问题,曾经在一段时间内导致群死群伤事故频发。以至于有关部门出台了“凌晨两点到五点长途客车必须停驶”等一系列规定,并强化了管理力度,极大降低了事故率。

而从这次事故来看,这方面的管理和监督,还需要加强,决不能减弱。

人的原因,还有一个重要方面。据一位幸存的女乘客讲,车祸时,大家都在熟睡,对突如其来的事故难以做出反应,加上车上很多人都没有系安全带。惨烈撞击之下,一片血肉横飞。

应该来说,这些年,司机开车系安全带的习惯,已经比较普及,但乘客自觉系安全带的习惯养成,似乎还任重道远。特别是乘坐大型车辆的乘客,往往会因大车带来的莫名安全感,为了身体的便利,对安全带的保护漠然视之。

这次事故的教训,足以为戒。

其次,人的原因之外,还有车的原因。

据称,发生事故的大客车,座椅安装强度不够,猛烈撞击之下断裂解体,堆积成团。这种情况下,乘客即使用安全带把自己固定在座椅上,也会随座椅一起飞出,难以幸免。

车辆有没有质量问题?这种问题在其他运营车辆中是否有普遍性?应当彻查。

不过,除了人的问题,车的问题,还有一个问题值得关注,这也是很多重特大交通事故发生后,特别容易被人忽视的一个环节。

这就是路。

是否因为道路在设计施工方面存在的缺陷,导致本来可以避免的事故,成为无法避免?

甚至让一场交通事故,变得比一场地震更能摧残生命呢?

▼▼▼

事故目前还在调查,最终的结论,只能由国务院牵头的调查组来给。但是,仅就我们从公开媒体上获取的信息,秦岭一号隧道的设计和施工,很可能是有缺陷的。

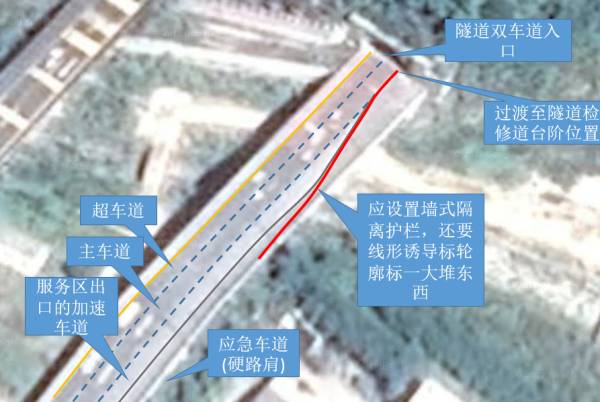

西汉高速的这一路段,在隧道之外,为双向4车道,加上紧急行车带,单侧为“2+1”车道。

而大客车发生事故的隧道口路段,正好有一个服务区出口,由服务区引出的加速匝道汇入主道,形成第3车道,因此,在洞口之外,大客车实际上是在“3+1”的直线车道上行驶。

结果,洞口外的“3+1”车道,在没有收窄、没有设置隔离栏的情况下,直接在隧道内变成2车道,全部应急车道和一半第3车道直接被隧道右边的山壁切断。

在这两条车道上行使的车辆,如果不及时变道,将以近似垂直的方向直接撞击山壁。

就算是一车战狼,也将无法承受。

这就是这辆大客车的命运。

这个话题其实已经引起了热烈讨论。有观点认为,归根结底还是人的问题,如果司机不出现疲劳驾驶或是走神的情况,即使时这样的设计,也应该能够及时变道。再不济,也应当在撞墙前刹车减速以减少伤亡,结果现场连刹车痕迹都看不到。而且,撞击前,车是行驶在紧急行车道上的,这是严重违反交规。

一言以蔽之,司机找死,设计没毛病。

我不这么认为。说说紧急行车道,确实,一般车辆随便走紧急行车道确实违规,在日常生活中也是为人不齿的行为。

但紧急行车道并不是绝对禁行的,走在这条路上的警车、消防车、救护车,它们就活该被这个神设计送去撞墙吗?更何况,一般车辆也有紧急避险借道的情况。

就算大客车司机是违规了,就应该设计这样一条直接撞山的紧急行车道,来对他当场执行死刑吗?

还有一车赔着判死刑的乘客呢!

更何况,撞墙的不止紧急行车道,内侧紧邻的、由高速出口匝道延伸而来的第3车道,直线延伸到隧道口处,也将有一半被墙切断。

就算司机变道到这条车道上,如果没有及时按照黑暗中很可能不太清楚的地面标线接着向内连续变道,应当也难逃一撞,甚至难逃一死。

最重要的是,直面道路设计施工存在的问题,并不是为了给自身确实存在重大过错、甚至可以说是事故罪魁祸首的大客车司机洗脱干系。而是为了从这起比地震更加惨烈的事故中,真正的汲取教训。

人是血肉之躯,不能保证任何时候都是精神饱满目光如炬,开车也是这样。因为疲劳、因为走神、或是因为别的什么原因,人可能在开车时出现这样那样的疏失。出了错应该受罚。

但是,好的设计,应当避免人为疏失带来的惩罚过于沉重,甚至伤及过多无辜。

好的设计,应当具有必要的宽容度。

正如现代高压锅的安全气阀,确保了在压力过高时无法把锅打开,而正是它的宽容,保证了我们小时候、还是个熊孩子的时候,不至于因为大胆摆弄高压锅,就动辄承受被烫掉脸的代价。

而道路设计就更是这样了。不能说事发隧道口毫无提示,从照片和卫星图上看,也设置了警告标线、指示牌、洞口反光标记,也放了两个防撞桶。

但最关键的问题,是在采取这种“刺激”设计、道路突然由4车道变为2车道、剩下2车道直接怼墙的情况下,把车辆生存的希望完全寄托在司机精神集中主动避让,而且车辆本身不出问题的前提下。在道路渐变收窄设计、护栏隔离设计等被动安全措施方面,则未做任何努力。

这是说不过去的。

即使不像有的激烈言辞,称这个隧道口谋财害命;说它的设计达不到必要的宽容性要求,是没有问题的。

如果设计稍作改善,可能这起事故发生概率就会大幅降低。即便依旧发生事故,由于护栏的偏转导流作用,死伤也一定不会如此惨重。

▼▼▼

又有一种观点,认为公路设计施工需要考虑成本,特别是在这样的山区路段。

这种观点没有错。但这并不意味着可以拿成本为由,完全放弃必要的设计宽容度。

如果按极端化的逻辑,全国的高速公路、山区悬崖路段都可以没有护栏了。反正开车老老实实开在车道里,是不会掉下去的,掉下去了自己活该。这样可以省好多钢铁很多钱呢!

幸亏,现实不是他们想象的那样。

现实中,考虑到成本因素,确实需要找一个成本可控和防护力适度的平衡点。而从36条人命的惨烈代价来看,显然,在秦岭一号隧道口这个血肉横飞之地,没有平衡,只有失衡。

▼▼▼

而且,这种尽可能挽救生命的宽容度设计,在很多环节并不只是推荐性要求,对于公路、隧道、桥梁而言,它是强制性的标准。

按照2004年发布的公路隧道设计规范(JTG D70-2004)条款4.3.5,隧道内界限宽度小于隧道外公路的,应有4秒设计速度行程的过渡段,确保隧道洞口内外横断面顺适过度。

事故路段限速60公里每小时,按此规范,4秒路程的过渡路段,应长于66.66米。

而从事发路段的航拍图看,首先,无护栏、无引导,仅有地面标线的设计,是否称得上“顺适过渡”,就很成问题。其次,即便地面标线算数,以旁边卡车的长度作为参照,倾斜标线的路段长度绝不可能达到66.66米的标准。

而按照2014年的新版公路立体交叉设计细则(JTG/T 021-2014),从服务区出来的加速匝道,在设计时速60公里的情况下,含三角渐变端的长度不应小于215米,渐变端结束到隧道的净距离不应当小于60米,合计不应当小于275米。事故现场实测,服务区加速匝道端部到隧道洞口只有204米,是不符合强制规范的。

这意味着什么呢?即便不出现客车直接撞墙的事故,也有可能出现这样的情形——大型重卡从服务区驶出,由于加速匝道过短,在进入主路时速度过低,后方驶来的车辆躲避不及发生追尾,而前面不远处矗立的隧道和山壁,则会加剧碰撞的惨烈。

2012年的包茂高速安塞服务区事故,同样导致了36人丧生。当时,服务区出口加速匝道长度为219米,即便按2014年的标准也算合规。但这个长度并不足以让运载危险品的卡车加起速度,在进入主路时,车速仅为21公里每小时。结果后方时速80公里的客车驶来,碰撞追尾,燃烧爆炸,酿成惨剧。

回头来看秦岭一号,这是一个在设计中潜藏着多少危险的隧道口啊!

这样的隧道口还有多少呢?

这样那样的设计缺陷,使得联通大山内外,本因造福于人的隧道,成为了无情吞噬生命的黑洞。

▼▼▼

最高人民检察院官方网站消息称,最高检已派员介入陕西致36死大巴事故国务院事故调查组,将严查事故所涉渎职等职务犯罪。

希望严查的范围,也包括这一路段的设计、施工、建造、监理、验收、运营,整个的环节。

更希望36条人命能使我们真的有所警醒。适度的宽容性设计,在人或车出问题的情况下,仍能够有效减少损失的防护措施,是不应该被忽视的。相关的规范要与时俱进,规范的执行要一丝不苟。

在我国各项基础设施建设规模和水平跃居全球第一的波澜壮阔下,那些看似不起眼,却事关你我生命的小细节,绝不应该被忽视。