------据说搞村镇的都关注了我们------

(⊙v⊙)

当前学术界对乡村类型划分及乡村性的研究多以中东部地区为主,研究对象多集中在江苏、安徽、广州等地,但较少涉及西部欠发达地区。关中地区地处西部欠发达地区,其自然气候、地形地貌、经济条件、乡村形态与中东部具有较大差异,研究关中地区县域乡村类型和乡村性格局对透析西部地区乡村发展动力及挖掘乡村发展模式具有重要意义,有利于推动西部地区城乡统筹发展进程,有助于完善我国乡村性研究现有成果。

乡村地区是指城镇之外的其他地区,是与城镇相对应的地域空间,包括村庄和集镇。乡村是以农业生产活动为基础的生产和生活共同体[1]。在实际工作中,乡村和农村两个概念经常存在混用的现象,本文并不对两者进行严格的区分[2]。乡村边界复杂而模糊,界定乡村的困难在于乡村整体发展的动态性演变、乡村各组成要素的不整合性、乡村与城市之间的相对性及由于这三大特性形成的城乡连续体[3]。在城乡统筹发展的背景下,城乡边界趋于模糊,在一定区域内考察乡村性强弱比起不断划分过渡地带做法更具有操作性和可比性[4]。

乡村性(Rurality)最早由Cloke提出,他选择人口密度、年龄结构等变量,构建乡村性指数,将英国和威尔士地域划分为极度乡村、中等程度乡村、中等程度非乡村、极度非乡村、城市等5种地域类型[5],在此基础上Halfacree[6]、Woods[7]、Ricardo[8]、Elisa[9]等学者不断更新完善。20世纪80年代,我国乡村地理学工作者将乡村性概念引入,开展了大量研究。目前乡村性研究多以县(区)为分析尺度,研究对象多集中在中东部发达地区[10-11]。如龙华楼对东部沿海地区进行乡村发展类型划分和乡村性评价[12],部分学者针对江苏省开展了乡村性评价[13]、乡村性空间格局演变[14]、乡村性与乡村转型[15]等内容的研究,积累了丰富的理论成果。与此相比,西部地区乡村性研究仍属于薄弱环节。从空间形态来说,目前大多针对省域、市域、经济区进行分析,而对城镇群这类空间主体研究较少。城镇群是我国城乡空间发展的重要形态,研究城镇群范畴下乡村性的时空分异对完善乡村性成果体系具有重要意义。

本文所选研究范围为关中城镇群的空间边界,现辖西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南五个省辖地级市及杨凌区,共54个县(市、区),东西长约420公里,南北宽约120公里,总面积约为5.5万平方公里,号称

“

八百里秦川

”

。本次研究分析48个县(市、区)的乡村类型和乡村性时空分布情况,排除西安市新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区和雁塔区(已全部属于城镇用地),共11248个行政村。

文中选取的指标数据资料取自2005

—

2014年《陕西省统计年鉴》《陕西省区域统计年鉴》《西安市统计年鉴》《渭南市统计年鉴》《宝鸡市统计年鉴》《咸阳市统计年鉴》《铜川市统计年鉴》,以及部分县区的国民经济和社会发展统计公报。

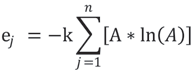

a.乡村性指数测度RI

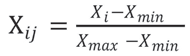

本文采用熵值法和线性加权和法来计算乡村性指标,以反映关中地区县域的乡村性强弱。由于各指标的量纲不同,采用极值法进行数据标准化处理。

(正指标)

(正指标)

(逆指标)

(逆指标)

其中

X

ij

为

i

评价单元

j

项指标标准化值(无量纲),

X

i

为第

i

指标数值,

X

min

为该指标的最小值,

X

max

为指标的最大值,i=1,2,...,48。

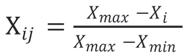

之后采用熵值法确定指标的权重,能够有效解决大量指标变量的重叠性问题,且具有客观性。根据指标的相对变化程度对系统整体的影响来决定权重的大小,影响越大则指标权重越大,反之则权重越小。

其中

,

n

表示乡村性测度体系的指标数量,

A

表示第

i

行第

j

列标准化数值占第

j

列数据总和的比重;

e

j

为信息熵值,越大表示信息越离散,对全局影响越小;

w

j

表示第项指标的权重。

,

n

表示乡村性测度体系的指标数量,

A

表示第

i

行第

j

列标准化数值占第

j

列数据总和的比重;

e

j

为信息熵值,越大表示信息越离散,对全局影响越小;

w

j

表示第项指标的权重。

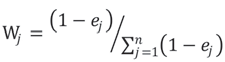

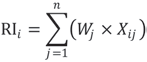

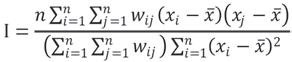

b.空间自相关分析

相邻样本单元具有一定的相关性,本次研究采用Moran's I和Getis-OrdGi*方法分别进行全局空间自相关分析和局部热点分析。全局自相关分析侧重描述某一属性的整体空间格局,Moran's I大于0说明空间相关性越大,空间集聚趋势越显著;反之则空间离散趋势越明显。局部自相关用于反映在整个大区域中,一个局部小区域单元上的某种地理现象或某一属性值与相邻局部小区域单元上同一现象或属性值的相关程度[16],用局部自相关G指数表示。

全局Moran's I运算公式如下:

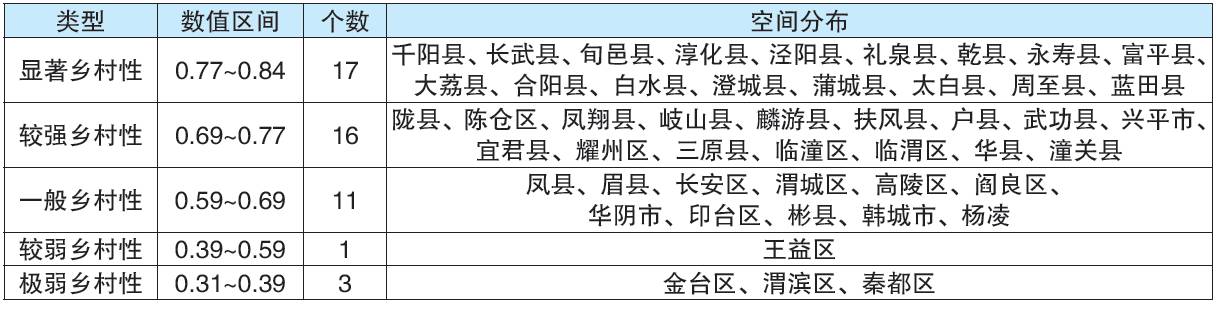

局部自相关G指数计算公式:

,

,

,

,

其中,

X

i

、

X

j

分别为要素

i

、

j

值;

为要素平均值;W

ij

为权重;

n

为要素总量。

为要素平均值;W

ij

为权重;

n

为要素总量。

为正表示热点区域,

为正表示热点区域,

值为负则是冷点区域。

值为负则是冷点区域。

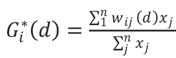

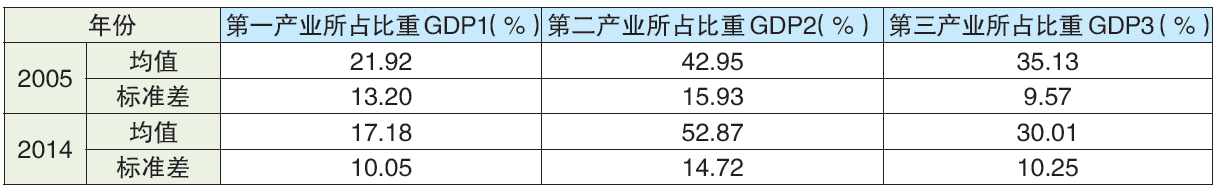

产业结构是乡村发展的重要载体,是乡村形态的内在动力。本文选择2005、2010和2014年关中地区48个县(市、区)的GDP水平和第一产业、第二产业、第三产业的总产值,以此为基础统计各项的均值和标准差,并作为划分关中地区乡村类型的标准(表1、表2)。

表1 各类产业占GDP比重的均值和标准差

表2 乡村发展类型划分指标体系

通过对48个样本单元进行分析发现,关中地区县域乡村类型中均衡发展型占据较大比重且呈上升趋势,从2005年的45.83%增长到2014年的52.08%,达到总数量的一半以上。2005年,商旅型乡村数量最小,占14.58%;农业型和工业型依次为18.75%和20.08%(图1)。

图1 关中地区县域乡村类型分布图(2005年)

相比2005年,2014年关中地区县域乡村类型数量结构没有发生较大的变化,仍以均衡型发展为主,有阎良区、兴平市、武功县、乾县等25个样本单元,比重达到52.08%。商旅型数量有所减少,有6个样本单元,占12.50%;农业型乡村数量有小幅度下降,占14.58%;工业主导型乡村数量基本保持平稳发展,两个时间断面均为20.83%(图2)。

图2 关中地区县域乡村类型分布图(2014年)

从乡村转型角度来说,2005

—

2010年间发生了大规模的乡村发展转型,其中有31个县(市、区)发生了类型变化,占总数的65%左右。如耀州区从均衡型向工业型转变,蒲城县从工业性向均衡型转变等。在2010

—

2014年间变化幅度则趋于缓慢,印台区、杨陵区、秦都区、千阳县、麟游县、华阴市、大荔县和金台区8个县(区)乡村类型发生了变化,其中5个由其他转变为均衡发展型。如金台区由工业主导型转变为均衡型,华阴市则从均衡型向商旅型转变。从空间分布来看,转变的乡村呈分散状态,其发展与政府决策和产业转型具有更为直接的关系。从整体上来说,除了千阳县(均衡型

—

农业型

—

均衡型)、麟游县(均衡型

—

农业型

—

工业型)和金台区(农业型

—

工业型

—

均衡型)处于不断变化中,2005

—

2014年关中地区县域乡村类型发展方向较为明确。

从空间分布来说,乡村类型的整体分布格局较为稳定,并未发生大幅度变化。农业主导型多分布在关中西部多山地区,如宝鸡的陇县、永寿、千阳、太白等县;工业型乡村多分布在铜川、宝鸡等地,如金台区、渭滨区、耀州区和印台区等;商旅型乡村多集中在关中东部,如大荔县、合阳县和潼关县,依托优越自然和人文资源发展商贸旅游业;均衡型乡村多数分布在连霍高速沿线,位于关中平原的中部位置。

英格兰地区对乡村性的评价(ERSC)主要考虑聚落形态(Settlement Morphology)、居住密度(Dwelling Densities)、人口集中度、住宅集中度、商业集中度、农村人口比例等因素[17]。国内学者认为乡村性主要包括农村科技进步[18]、农业结构水平[19]、土地利用方式等要素。有些学者则从人口聚落、经济水平、社会发展和基础设施等四方面选取了农民人均纯收入、城镇人口占县域总人口比重等评价指标[20]。本文结合国内外研究基础,从人口集聚度、农业经济水平、土地利用方式、乡村社会发展等方面选取7个指标,构建关中地区县域乡村性评价指标体系(见表3)。

表3 关中地区县域乡村性评价指标体系

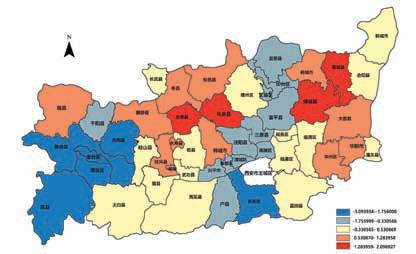

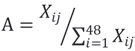

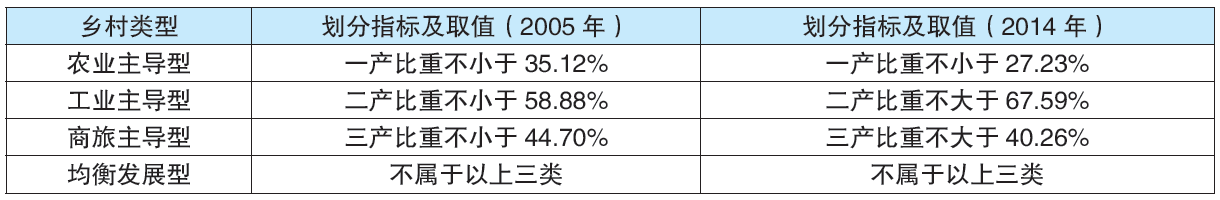

借助GIS自然断裂点法将关中地区分为显著乡村性、较强乡村性、一般乡村性、较弱乡村性、极弱乡村性五大类(图3)。从分析结果看到关中地区县域整体乡村性较高,显著乡村性和较强乡村性地区占总数的70%左右,较弱乡村性和极弱乡村性地区仅有王益区、金台区、渭滨区、秦都区4个(区)(表4)。关中地区县域乡村性水平较高,说明县域社会经济实力有待进一步提升,城镇化水平仍有待提高,城乡一体化发展有待持续推进。从空间分布来看,分析结果与实际情况较为吻合,极弱乡村性地区多为城市主城区,包括宝鸡市金台区、渭滨区、咸阳秦都区和铜川王益区,这些单元均为城市主要发展建设区。显著乡村性地区具有空间集聚特征,中部以永寿、淳化、礼泉、乾县、泾阳等为主要代表,东部以大荔、合阳、白水为主要代表。从乡村类型构成角度来说,显著乡村性地区多为农业主导型乡村集聚区,如永寿县、淳化县均为典型的农业型乡村。一般乡村性和较弱乡村性地区各类乡村类型均有存在,而极弱乡村性地区则以工业主导型和商旅主导型乡村类型为主,这与产业经济发展原理吻合。

图3 关中地区乡村性水平空间分布情况(2014)

表4 关中地区县域乡村划分类型及分布(2014)

采用Moran's I对研究对象进行全局自相关分析,得到Moran's I指数为0.11,Z得分为1.69,p为0.09。Moran's I指数大于0表示具有集聚趋势,数值越大,趋势越明显;反之小于0表示具有离散趋势。Z值较大,说明研究对象集聚程度较高,数值为正表明为高值的集聚。从数据结果显示关中地区县域乡村性发展呈集聚趋势,这与实际情况相符合。自2005年以来陕西省加快城乡统筹的建设步伐,西咸一体化、西铜同城化和西渭融合发展的空间统筹战略均促进了这种集聚格局的形成。

在全局自相关分析的基础上,采用聚类和异常值分析(Anselin Local Moran I)和热点分析(Getis-OrdGi*)对局部空间集聚和分散趋势进行进一步探索。通过Anselin Local Moran I分析得到HH、LL、HL和LH四类集聚类型(图4)。HH(高高)区为具有统计显著性的高值聚类,即空间单元自身和周边地区乡村性均较高,空间差异程度较小,存在较强的空间正相关性,主要分布于淳化县。LL(低低)区具有统计显著性的低值聚类,自身与周边地区的乡村性均较低,空间差异较小,如宝鸡凤县、金台区和渭滨区。

图4 关中地区县域局部自相关分析空间分布图(2014)

采用Getis-OrdGi*进行乡村性计算和渲染,分析乡村性热点区域演化,计算各样本单元的局部空间关联指数。经过冷热点分析可以看到冷点地区多出现在凤县、金台区、凤翔县、陈仓区和渭滨区,说明宝鸡市空间差异较小,城乡一体化进程较快。热点区域出现在永寿县、淳化县、蒲城县和澄城县,并在周边形成了次级热点缓冲圈。如渭南大荔、华县、咸阳礼泉、旬邑县等。在中部地区形成了一条次级冷点带,覆盖户县、兴平市、渭城区、三原县、富平县、富平县、印台区等县(市/区)。热点和冷点地区空间格局与HH、LL显著类型区基本一致。乡村性较高地区集中在农业基础雄厚、农业人口比重较大的农业型地区,工业实力雄厚、地势平坦、经济水平较高的地方

则乡村性相对较弱。

对比2005和2014年冷点和热点区域空间分布,总体格局基本一致,局部出现一定幅度的变化(图5、图6)。冷点区域比重逐渐增大,从最初的点块集聚逐步向空间廊带转变。热点区域比重逐步减小,主要体现在麟游县、彬县、旬邑县、永寿县和扶风县,区域乡村性水平减弱。咸阳市热点区域变化最为显著,出现大幅度的减少,咸阳市在过去10年城乡建设速度较快,农村地区投入力度较大,城乡一体化的效果明显。此外

“

两极

”

比重趋于减少,空间差异程度趋于减弱,乡村性整体格局更加均衡。