他本人并没能成为大师,却为这座大学请来了无数的大师,并为中国培养了众多的大师。这就是梅贻琦。

/01/

1930年的初夏,清华校园内书声郎朗,看似一片平和,实则暗流涌动。

国民党试图将党义嵌入教科书中,让学生们学敬军礼,接受驯化。

时任校长罗家伦积极配合政府,试图对清华实行严格的军事化管理,甚至成立政治训育部监管学生言论。

很快,清华学生就自发形成大规模抵制,冒着被开除的危险拒绝军训,党义罢课。

教授们也与所有党义课老师疏远。

面对这样的局面,在清华礼堂内,罗建伦当着全体师生面提出辞职。

结果学生们纷纷表示:

“无论国父同意与否,

我们皆无挽留之意。”

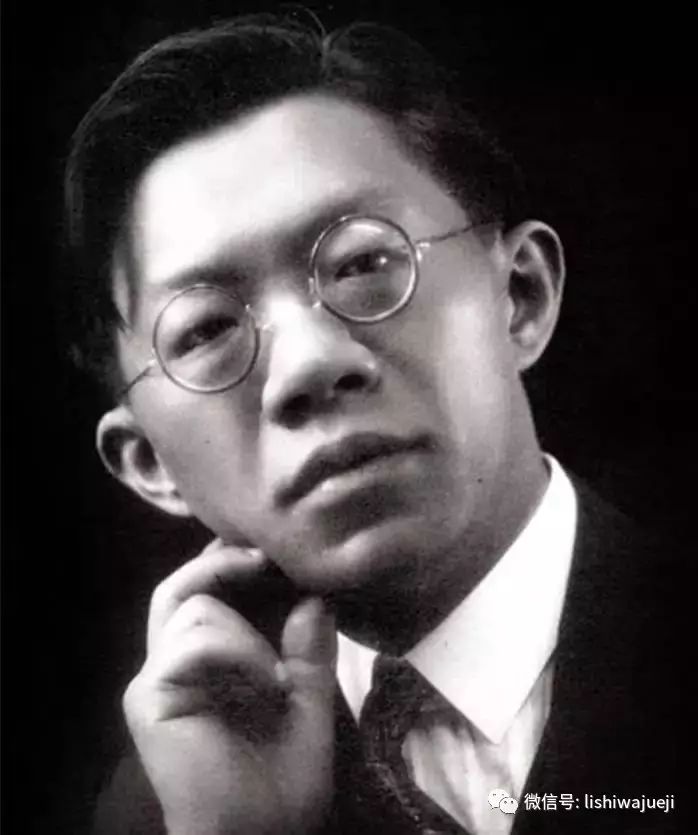

(图)罗家伦

这便是当时的清华,学生们无论行动、思想,皆是独立而民主的。

要想把党义这种东西凌驾学术之上,老师和学生谁都不会答应。

彼时,清华园用的是庚款办校,就是教育部也奈何不了任何人。

随后,政府派乔万选接任校长,当踌躇满志的乔万选带着武装卫兵进校时,学生们单独将他请进了礼堂,等乔万选出来,校方已经拿到承诺,上面由乔万选亲笔写道:

“将永不任清华校长。”

(图)清华礼堂

容不得一点专制和独裁,清华师生宁可11个月无人管理学校,将教育部提名的校长统统拒之门外。

当时觊觎校长之位人数众多,在期盼而又戒备的心情中,清华师生向教育部提出了5个条件:

1、 没有党派色彩。

2、 知识渊博。

3、 要有很高的威望。

4、 人格要高尚。

5、 能实实在在发展清华。

在教育部经过慎重的考虑后,清华便来了一位面目清秀的校长,他就是梅贻琦。

(图)梅贻琦先生

梅贻琦出生于1889年,父亲中过秀才,后沦为盐店职员,梅贻琦懂事之初,家境已每况愈下。

但梅贻琦自幼爱读书,尤喜科学。1908年,他以南开学堂全校第一成绩毕业,

进入保定高等学堂就读,次年便顺利考取首批庚款留美生。

600多名学生中,他考到了第六名。

到美国后,梅贻琦攻读电机系,在同学的眼中,他是个成绩优良、

性格温厚,永远轻声细语的人。

然因家境实在平困,获得学士学位后,梅贻琦就放弃了攻读研究生的机会,回到中国任清华物理系主任。

那时他才26岁。

/02/

梅贻琦自小话就不多,不擅长口头表达,遇事熟思,却不会滔滔不绝。

每天对着学生教课,连他自己都觉得有点别扭。

他越发觉得没兴趣,就想换工作,于是找到了恩师张伯苓,恩师一听,教训道:

“你才教了半年就不愿干了,怎么知道没兴趣?年轻人要忍耐,赶紧回去教书!”

梅贻琦就老老实实回到清华,一步一个脚印,好好传授知识。

怎么也想不到自己会成为清华校长,而且这校长一当,就是17年。

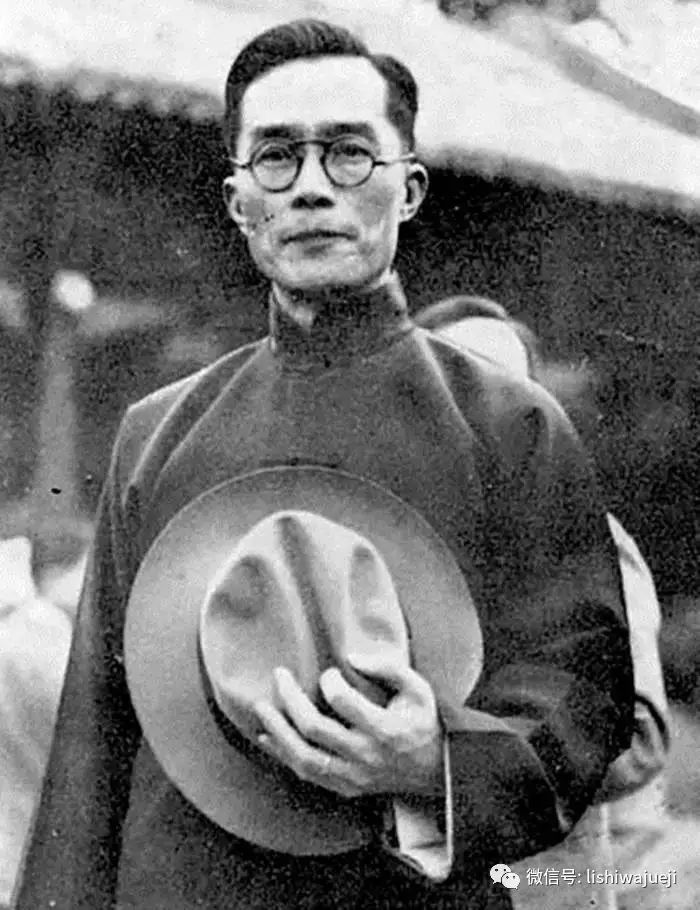

( 图)梅贻琦与张伯苓

发生校长风波时,梅贻琦正在美国,担任清华留美学生监督处监督,

管理全美各地的清华留学生。

1928年,39岁的梅贻琦接到调令。

当他重回清华时,学生们都抱以观望心态。

而就在就职演说上,梅贻琦发表了那段著名的讲话:

“大学者,非谓有大楼之所谓也,乃有大师之谓也。”

一个大学之所以成为大学,并不在于它有多少幢大楼,

而在于它有多少个大师。

梅贻琦将一个大学的师资力量,提到了前所未有的高度。

在梅贻琦看来,大学的目的只有两个。

第一是研究学术,第二是造就人才。

这两者的实现,全依赖于教授。

(图)国学院四大导师

这一“大师说”,并不是拍拍脑袋想出来的。

早年在清华任校务长时,清华欲成立国学院,就是梅贻琦亲自延聘教授。

在名单之中,他给出四个名字:

留美博士赵元任,前清国学大师王国维,

维新领袖梁启超,还有一个,

就是在欧美游学数年,却无任何文凭的陈寅恪。

对于陈寅恪的聘任,校长曹云祥有些犹疑,但梅贻琦力排众议,“此导师之职位,非陈寅恪不可,虽无一纸文凭,却是三百年来不出一个的大师。”

让布衣陈寅恪成为国学院的导师,这在清华大学成了轰动的新闻。

清华的任人唯贤,不拘一格,正是从梅贻琦这里开始的。

(图)陈寅恪

还有一位大师,华罗庚。

20岁时,他以一纸论文轰动数学界。

清华数学系主任熊庆来看罢,了解到华罗庚的自学经历后,便赶忙找到梅贻琦,“不知这个年轻人你听过没,这样的才华是绝世罕见的,如果我们能让他进清华接受教育,以后必将在数学界有伟大的建树。”

梅贻琦看了看材料,轻声慢语道:“既然你觉得好,那就好,我听你的。”

熊庆来说:“不过事情有点麻烦,他只有初中文化,会不会影响太大,不怕教育部说我们清华乱来?”

梅贻琦摆摆手,让他只管做。

就这么,华罗庚破格进入清华,又破格从资料员转升为助教,被允许修习大学课程,破格访问剑桥,最后未经讲师、副教授两级职位,破格被直聘为清华教授。

(图)数学大师华罗庚

为了给清华延聘一流教授,梅贻琦向来只看能力和品格,只要这两点满足他的要求,都会以礼相待,盛邀来清华任教。

正是在梅贻琦的运筹帷幄下,清华迎来了一批又一批顶级学者,

这里面有文学家朱自清、

诗人闻一多,

物理学家吴有训、物理宗师叶企孙,

数学大师陈省身、性心理学泰斗潘光旦,

热力学大师王竹溪、历史学家雷海宗,

以及后来破例聘为教授的钱钟书。

前清翰林,留美博士,有的学富五车,有的学贯中西。

而梅贻琦自己文凭最低,更没有游学各国的经历。

但他一直受到大师们的尊敬和认可。

对于每一个教授,他都坦诚相待,哪怕政见不一,观念相左,他都尊重学术的自由,尊重他们的思想独立。

(图)清华的大师们

当时在清华,最为激进的就是闻一多。

闻一多是民主斗士,性情率真,动不动就在清华课堂发表鼓动演说,满嘴都是“过激”的言论。

尽管如此,梅贻琦从不干涉。

后来清华、北大、南开合并为西南联大,闻一多更是在广场集会上高声呼喊,甚至因学校的保守姿态开启谩骂,对学校大肆批评,对教授横加侮辱。

对此,梅贻琦很不满,在日记中写道:

“民主自由之意义被此辈玷污矣,然学校之将来更可虑也。”

尽管如此,1944年,国民政府施压,要求西南联大解聘闻一多等教授,

梅贻琦听了,根本不予理会。

等到蒋介石约他来面谈,他反倒说:“少数言论确有行为不当,很多同仁也都深不以为然,此数人之举乃一时之冲动,或因其家属众多,时有病人,生活太困难,愁闷郁于胸中,所以才找机会发些火气。”

蒋介石听了连连点头:“生活问题甚是重要。”

一番话不但巧妙保住了教授,还叫蒋介石提高了教授待遇。

/03/

其实初到清华时,学生们都怀疑他的能力。

清华一直崇尚实干,没想到梅贻琦就职后,竟像空气一样。

学校开会,他坐在一旁听讲,从不干涉教授们的发言,只是偶尔站起来给大家倒倒茶水。

和那些试图在清华大展身手的校长不同,梅贻琦从不独断、专横,人家说什么他就听什么。

人们经常从他口中听见的三个字,就是“我从众”。

除了这三个字,他很少发表观点。

很快,一个故事在清华流传开,说梅贻琦在与夫人韩咏华结婚前,有人告诉韩咏华,“这个人呐,非常不爱说话,能把你闷死。”

韩咏华信口答道:“豁出去了,能说多少算多少吧。”

谁知结婚后,梅贻琦果然话少。

当时,因其沉默寡言,遇事斟酌,学生们还给他编了一首诗:

“大概或者也许是,

不过我们不敢说。

可是学校总认为,

恐怕仿佛不见得。”