本研究认为,规则的本质是种限制。规则通过限制及后果设定产生意义,它与符号(包括叙事)通过标

识产生意义的路径具有根本不同。

本文认为,游戏中任何一种细枝末节的规则所限制、约束或者惩罚的都是玩家本人而非游戏角色。尽管游戏中的死亡与现实中的死亡带来的后果不可同日而语,但实质上都是对个体的某种存在剥夺——或者说,虽然游戏中的死亡是符号层面的、扮演角色的虚拟死亡,但剥夺是切切实实发生在真实维度之上的。“死亡”是角色的,但被剥夺的是活生生的玩家。

(一)时间放置:外在规则的意义生产

外在规则从制定到生效(通过“限制与后果”发生作用)都更像社会学意义上的“规范”与“法律”——一种契约,这一点与内在规则的天然合法性存在差异,也就是说它是可以协商的。外在规则的这一特点,以及它被当做游戏中唯一规则的事实,使得规则在游戏研究中实际上一直处于“背景”地位。换而

言之,只有一小部分规则进入到了探讨范围之内,这是一种“窄化”现象。

1.回合制与即时制

《阴阳师》采取的是多角色回合制竞赛规则:与传统博弈与牌类的轮流操作形态一致。《王者》则是即时制:双方同时行动以争夺游戏的胜利,类似球赛或搏斗。两者虽然在符号与叙事层面都很相似:多角色,人物设计多元化、武力值、招数、技能与征服等,但意义生产上有着根本不同。

(1)空间化

在回合制游戏中,时间具有了一种非线性的,至少是非连续线性的特征——它可以被放置(比如休赛。在日本围棋的很多赛制中,休轮方甚至可以等到数天之后再重新进入当轮)。这样时间实际上是被空间化了,而这也正是游戏趣味的一种体现。

(2)反应树

玩家在游戏中的任何表现:举措、策略、预判事实上都是建立在对方上一步行动的基础之上,或者说他需要根据敌人之前产生的信息作为某种框架来进行自身的信息生产。这就形成了一个沿着主干根据不同选择四散开来的树状结构。

2.规则的文化建构

游戏历史中,回合制的出现及将时间进行空间化的特质,令游戏对生活的模拟从一种即时反应转变成了延时反应。这产生了以下的效果。

(1)回合制使思考、计算、预估这些对信息的复杂处理工作取代物理或生理(如反应速度)的优势成为游戏获胜中更加关键的因素。

(2)回合制使游戏可以方便地产出文本,因为其游戏行为更接近于书写,有意向,可复制。

(3)回合制游戏规则与符号的对应关系更加抽象。

(4)随着玩家的熟悉程度增加,回合制将“知识”纳入到了游戏能力的范畴。游戏中的符号修辞更多集中在其产生的文本之上,而非不同的道具或游戏结果之上。

由于将基于应激反应速度等机制的游戏行为转变为基于思考、谋略、知识应用的游戏行为,回合制游戏在审美层面更接近“优雅”“智慧”“文明”“静态”等取向。至少在中国的儒家文化语境里是这样的。换而言之,存在着基于不同游戏规则的价值取向:基于反应的与基于思维的。

Tun和特伦苏是通过这款游戏结识并交往的同性恋人,“在玩这个游戏的时候,只要发现对方是男性,就会觉得有戏。”(受访者6号玩家)“而玩《王者荣耀》时这种几率就几乎完全不存在。那玩意太‘直男’了…,你没办法从他的行动中感觉到想法和美感”。当然,这种现象产生原因极度复杂,并非基于简单必然的因果关系,但可以从中看到:规则的差异与现实文化产生微妙的“化学”反应,令游戏产生某种独特的意义生产空间。而这一点,正是传播与文化研究需要跟进的。

(二)时间的精细切割:内在规则的意义生产

与外在规则的粗略放置不同,内在规则可以将游戏对时间的处理不断向微观推进。内在规则指凝结在符号内部的规则。就效果来说,外在规则决定玩家能否参与到游戏中,而内在规则决定能否成为相对意义上的游戏“高手”。

不能否认,即使在游戏中,符号系统也确实具备强大表征功能从而影响玩家的游戏体验与游戏选择。但规则具备根本上的优先性。

《王者》中,角色符号结构由职业、属性、装备、技能、外观(皮肤)等一系列元素构成。被忽略的是,这些元素首先是规则,其次才是符号。玩家在遵守游戏的得分规则、胜负规则等外在规则之前,首先要遵守凝结在角色中的内在规则。内在规则更为刚性(陈静,周小普,2018)。

另一方面,职业规则本质上限制的是玩家的社交模式,是一种社交规则。当玩家选择某种职业时,他/她事实上是选择了在某个既定范围内以某种身份与他人进行协调、商议、合作。规则所包含的意义只能通过遵守或者违背这种规则的实践行为来产生。与此同时,游戏角色的其他构成部分都凝结着对某种行为模式的限制。譬如,(1)外观或皮肤——视觉规则(2)属性——认知规则。(3)装备——认知规则。装备通过在程序上设定条件来对玩家进行限制,这就要求玩家必须在尽可能短的时间内建立信息结构并概括出其对当下自身行动的意义。(4)技能——操作或身体规则。

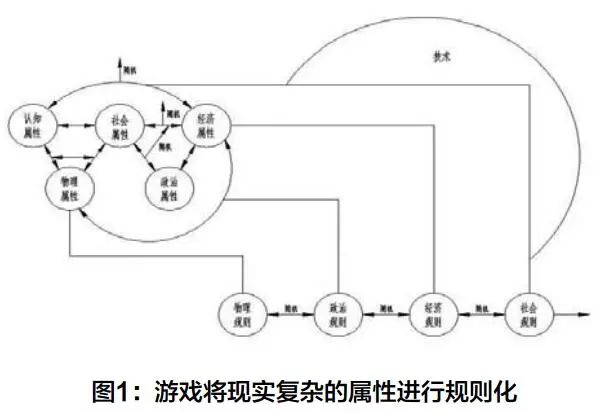

(三)游戏对现实规则的有序化及规则间的从属关系

游戏规则以 “纯净化”提供了一种简单的、通向结果的逻辑。这种逻辑会允许玩家对自身的能力进行更加准确与聚焦的分类,从而捕捉到它,在此基础之上形成自我认同。这是游戏构建乌托邦、释放人性以及实现隐喻的根本。它与现实生活规则之间的混乱无序、无限渗透与随意涌现形成强烈对比,从而成就了游戏的魅力。

(1)属性规则化或规则的有序化

有序化是游戏规则与现实规则的根本区别:现实世界中任何一件物品中也包含着种种限制,而在游戏中,一件物品的规则性是被简化设定的,并且日益发展的计算机技术使这种设定越来越精细。在游戏中玩家接触到一本书的时候,他/她往往只需要在这本书的某种或者某几种规则中进行游戏操作。这几种规则之间的关系是有序的、存在内部逻辑联系的,复而不杂的。而非现实物品中各种规则性的存在状态那样随意涌现,不分先后。

(2)规则的边界

游戏中的规则存在边界,或者说具有有限渗透性与终止性。不管看起来再错综复杂,当条件满足而奖惩得以实施之后,它就必然让位于其它规则,直到再度被激活。而在现实中,一本从图书馆的书受到损坏,它的后续影响会则会无限蔓延。这里应注意,规则与规则之间的关系,是被剔除或者控制了随机性的。尽管模糊算法、有限状态机、人工智能等技术手段可以从某种程度上增减随机性以贴近或远离现实,但归根结底这种随机性是从属于规则而非像现实生活中那样凌驾于规则之上。

(3)规则的结构:从属与嵌套关系

单独的、规则通过“限制”来产生意义。而规则与规则之间的从属关系与优先级别本身承载着更为核心也更为抽象的、意识形态层面的信息,决定了不同游戏的特质与媒介价值。例如,属性规则是一种方针、观念。而装备更接近一种知识。在《王者》中,属性直接从属于装备(通过组合装备来固定属性),这就让该款游戏具备了一种“认知结构决定行动原则”的现代性氛围。而同时,身体层面的技能规则相对于意识层面的属性规则更优先,这就使这款游戏一方面可以覆盖各个年龄、经济收入、教育层次的人群,另一方面也导致游戏普遍出现话语暴力、非理性消费、游戏沉溺等问题。

(四)规则意义生产的机制:隐喻、意义链接与身体学习

在游戏中,符号直接在意识层面带来两种意义,象征的、描述的,或者说是叙事的意义;而规则则通过玩家操作带来身体层面的意义(非体验、非感受):下意识的、肢体的;类似于体育、驾驶,但却是基于丰富的符号资源本身固有的、来自文化与意识形态的意义。所以规则意义的产生包括身体学习与意义连接。前者是对限制的适应,而后者是对限制的微观隐喻。意义连接必须为身体学习提供足够的、顺畅的解释。这种解释是快感、爽感以及心流效应产生的信息层面或者说传播层面上的基础,它取决于:解释逻辑的强大与隐喻的新颖生动。