好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂……很难遇见。

在这个能量过剩的时代里,「做自己」的口号越来越喧嚷频繁,也正是如此这个世界看起来越乏味寡淡。

有趣,本质上是一种情感基因。更多的是来自内在的敏感与外放的不断尝试,某种程度上,有趣的人是“愿意打开自我并袒露自我”的人。比如孔夫子,全国漫游,广收弟子,热衷采访,用现在的话说,可谓是典型的知识付费先驱+旅行博主啊。

现代人未必懂得孔夫子的这种有趣。

吃一顿大餐,参加一次热闹的活动,发朋友圈获得满屏的赞本质上都只是沉醉于一种满足感,和有趣并没有什么关系。

1、

活着首先是一种享受。

那些有趣的人,自然是充满好奇心的人。

我有一个朋友在做HR,她和我说,她每天邮箱里会收到上百封求职简历。大部分人都是从网上下载一个通用的模板,姓名、年龄、学校、过往的公司名,齐刷刷填进空格里,感受不到丝毫个人魅力。

少数人会做个动画,做个H5,偶尔还有小幽默的彩蛋蹦出来。仪式感十足,但过滤掉媒介后,依然换汤不换药。

有一次,她和我聊天说,遇到个非常有意思的求职者。这个人的简历并不是搭积木般的罗列过往,而是从不同维度,巧妙阐述了自己的经历与内在。

她在简历里分别写了“我去过的十个城市”、“我所拥有并感受的十个社会身份”、“我最喜爱的十本书”、“我最依赖的十个办公软件”,以及“除了这份工作之外,我最想尝试的十个职业”。看似无厘头的清单表述,实则指向性明确。

简历里提到除了这份工作外,她还想尝试做战地记者,选择直面与自己国家不同的文化境遇;做深夜电台主持人,通过电波的连线,靠近那些孤独患者的内心一点。

虽然她并不知道自己最终被录取的原因,但在公司看来,一个有着旺盛好奇心的员工,是他们团队需要的,他们需要那些对生活抱有热情,有源源不竭的好奇心的人。

是的。

做一个有趣的人,就要足够诚实面对自己的内心。

去做自己喜欢的事情,去发现自己感兴趣的另一侧世界,而不是按照既往的经验去顾虑别人希望我变成什么样。

有媒体采访歌手毛不易的时候,问他,“你会成为下一个李健吗?”这个天真娇憨的少年给出的回答是,“没有人能成为下一个李健老师,我们都只能做第一个自己。”

2、

光有好奇心还不够,能够真正「做第一个自己」的人,还要有自我建设的能力。

真正的有趣来自持续不断的行动力。

逃避和偷懒只能带来短暂的放松,却无法带来持续的满足感。

我朋友蒋恕,是个编剧,曾经创作了一系列电视剧《重庆谍战》《尖刀》《小夫妻时代》《家比天大》……在我这个门外汉看来已经相当厉害了,但这位女士有天竟然跟我说她要创作自己喜欢的东西,要写一个神话小说,把自己对中国传统文化的热爱呈现出来。我立即表达了强烈反对。在电视剧最好骗钱的时候,你却要退出了?大IP改编你不接受?大公司找你你给拒绝了?我非常不解,因为在我看来这些找来的机会相当不错,她应该乘胜追击,而不是去做更费力费心的事情,但她说:“我得忠于自己的感受。”

我不知道为什么会抵触她的转型,作为朋友,我们只盼她过得体面,在这个“钱多人傻速来”的行业当猪,等着被吹起来。也或许是我嫉妒了,她追寻她的理想,她要是成功了,我们就不是一个段位的选手了。

其实呢,我是很支持她的,只是作为损友嘛,难免要贫两句的,而且这位女士这两年一心扑在这个神话小说《夜行记》的项目上,决心可见一斑。

有一回,她的经纪人和她打电话,她无意听到那边传来一个声音说——“蒋恕以为她是谁,什么级别的大编剧,凭什么连这种项目都不想聊聊,她觉得她配写什么?”这么难听的话竟然也没让她有丝毫的犹疑,还振振有词地跟我说:“虽然我挣的钱比起一些同行来差得太远,但起码有了隔夜粮,不至于明天饿死,东坡先生说‘宁可食无肉’,也没说‘宁可无食’,我也从没想当烈士,只是自觉卖字换的钱已经不少了,再这么下去,就真的会把身体里仅存的一点点趣丢掉了。那些在脑子里若隐若现的东西如果再不用心将它抓住,就真的转瞬即逝了。”

在我看来她已经算烈士了,不过,为了理想而牺牲的烈士让人感觉格外地振奋。

3、

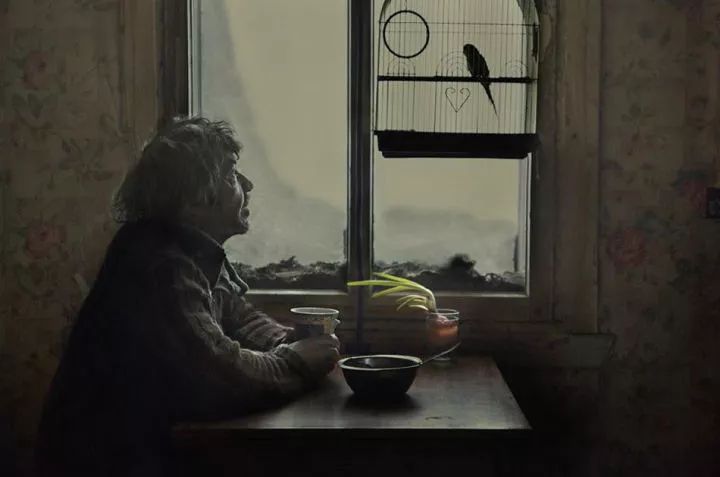

Slava Korotki和他的鹦鹉

当然,想要真正成为一个有趣的人,最重要的是「享受孤独,相信自己。」