文 | 管健

来源 | 新外大街拾玖号

▽

管健,南开大学周恩来政府管理学院社会心理学系教授。从事社会心理学群体心理和群际过程研究,主持教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、国家社会科学基金一般项目、青年项目、教育部哲学社会科学基金项目等省部级以上项目10余项,发表学术论文80余篇。目前担任中国社会心理学会秘书长。

多少年来,已有无数科学普及材料反复强调野味的营养价值无甚特异之处,大多属于“智商税”食物,抑或是展现某种特权的炫耀性消费。但科学上早已被否定的“吃野味”却并没有内化成全体民众的认知共识,变成全民的基本科学素养。

要想坚决革除滥食野生动物的陋习,从源头上控制重大公共卫生风险,不仅仅是执法层面和市场监管与卫生防疫部门对非法野味的打击,还需要有一场深入社会心理层面的反思,需要从内心深处彻底瓦解“吃野味”的合理性。

饮食除了是人类生存与发展的基本需要,也同时具有深层的社会文化符号和复杂的心理机制表征。“野味”即天上飞的、地上跑的、水里游的野生动植物,且非人工饲养。进化论的天然存在缘由就是发现留下的都是好的,也就是经过自然界无数年的洗礼被认为是健康的、美味的食物都会继续留存下来,而业已消失和被拒绝的一般从味觉体验和营养价值上看都差强人意。但国人对野味存在天然偏好的执念,非味觉可以解释。

01 | 集体潜意识的鬼魅

所谓“集体潜意识”又为“集体无意识”,由分析心理学家荣格提出,旨在描述那些集体经验、文化积淀中的精神沉积物,它不是来自自然性遗传,而是来自社会性和文化性遗传。个人潜意识是一个容器,容纳的是有关个体化的经验、意识和自传体记忆,而集体潜意识是文化容器,经由各种文化通道润物细无声的传达,透过社会中成员和成员之间、代际与代际之间的信息场域不断延展、共享,最大限度的达到连贯性。其中有优秀的文化传承和民族性格,但有时也夹杂着某些旧事物或旧文化的糟粕。

“野味”在中国人的思维深处并未被排斥的原因是历史形成的。中华大地文明的饮食史不乏野味存在。

《东周列国志》

记载“

乃觅鸮鸟数头,假以献野味为名,来见庄公。

”

《汉书》

也曾记载,“

五月五日作枭羹,以赐百官以其恶鸟,故以五日食之”

,可见当时人们就有吃猫头鹰的习惯。宋朝

《岭外代答》

中说:

深广及溪峒人,不问鸟兽蛇虫,无不食之

。

《初南食贻元十八协律》

是唐代著名诗人韩愈的诗词,记载了鲎、蠔、蒲鱼、蛇这些既怪异,又口眼狰狞的“魑魅”动物的烹饪味道,说自己“不祈灵珠报,幸无嫌怨并”,可见当时虽内心也有惴惴,但仍然不吝为精妙美味。

中世纪顺着丝绸之路抵达遥远东方的游历者首先发现东方的饮食习惯与西方迥然不同。

利玛窦惊叹又错愕的表达,世界上没有别的地方可以像东方一样发现这么多品种的动植物供食用。

马可波罗共在中国游历十七年之久,写出《马可波罗游记》,也被誉为《东方见闻录》,他打开了欧洲人的地理视野和心灵禁锢,掀起了欧洲人随后几个世纪的东方情结。

初到中国的马可波罗就惊愕于中国饮食的毫无忌讳,他记载人们吃生肉和蛇的经历,探讨中国人不仅吃狗肉,还挚爱各种野兽。

社会史学者认为,古代的畜禽业生产效率有限,家养禽类无法达到足够供给,人们便通过捕捉野生类物种补充身体动物蛋白。而我国南方地区,湖泊纵横捭阖,气候温暖湿润,雨量充沛丰富,又是各类野生动物繁殖的栖息地。时至今日,很多地方依然迷恋这些山间、田间美味。鼠类,散养的竹鼠、山鼠、田鼠可以烹制各种味道;禾蠹蒸蛋、爆炒黄粉蠹、水蟑螂、油炸蝎子、油炸肉芽(肉蛆),听听都毛骨悚然,但是食客们永远锐意创新。人们常说,“癞蛤蟆想吃天鹅肉”,广东人癞蛤蟆和天鹅其实可以一锅煲。

02 | 人类好奇的原本能

西方格言说:“人性之中两大禀性主宰一切:自爱使人进取,理性使人收敛。”但是理性和感性永远是天平中较量的双方。人类的好奇心驱使他会对于任何谜题感兴趣,追求食物、性、财富或任何让生命多姿多彩和增添兴味的内容。

古代社会饮食不足,无奈野味充饥。现代社会食物琳琅满目,依然迷恋野味,尽显好奇心的驱力。尽人皆知“野味≠美味”,为何还会趋之若鹜呢?

叔本华说,人在各种欲望不得满足时处于痛苦的一端,得到满足时则处于无聊的一端,人的一生就像钟摆一样在痛苦和无聊的两端之间摆动。

生命的主要任务是维持生存,其次是躲避无聊,无聊就像觅食的鸟儿一样无时无刻不在我们头顶盘旋,一旦衣食无忧,就会随时降临。打发无聊最好的方式就是好奇。

探秘科学是科学家的好奇心,从事创作是艺术者的好奇心,品尝从未涉猎的食物则是普通百姓的好奇心。虽不美味,但依然可以满足好奇心,甚至增加无限的谈资,不吝为人生的种种新鲜感的体验。好奇心填补了大脑中的“信息空白”,意识到自己在某一点上存有空白的时候,人们就越大动力去满足。

这种知觉性好奇驱使你讶异于生活中一些出乎意料的食物时,大脑中会激活特定的奖赏区域,当品尝新异食物唇齿间感受到的异样信息出现后,大脑的信息空白得以填补,进而产生愉悦和满足。

这种人类行为会遵从一种多巴胺、类啡肽、血清素的神经递质传递给大脑一种愉快感和满足感。

由此,

野味虽然不美味,甚至味道怪异,造型恐怖,但是却在心理上填补了我们的体验空白点和感官空缺。

03 | 饮食等级化的符号

1899年美国经济学家凡勃仑出版了《有闲阶级论》告诉我们,为了显示个人的身份和地位,我们需要做符合阶层的事情,要看什么书,要做什么娱乐,要如何饮茶,所有的一切符号都彰显了你的阶层和你的身份。有闲阶层会通过习惯性的各类标准来满足竞赛心理和达到“歧视性对比”,这些貌似无用的内容像雄孔雀巨大美丽的尾羽一样,追求的不是实际功效,而是炫耀性符号,是高阶层的证据。

从古至今,人们一直孜孜以求,通过消费彰显身份符号,产生社会区隔,并借助某些商品所呈现的符号构建自我的社会身份,标榜自我所属阶层。

在漫长的中国饮食文化中,等级性一直是突出特点。

人类学家列维斯特劳斯在《野性的思维》后出版《神话学:生食和熟食》,他以民族志的经验编写了心智图示,强调五官构成的五种基本代码中,与“吃”相关的味觉享有特优位置,是从自然到文化的过渡,透视人类的全部属性。其中阶层性、符号性、等级性自然位列其中。

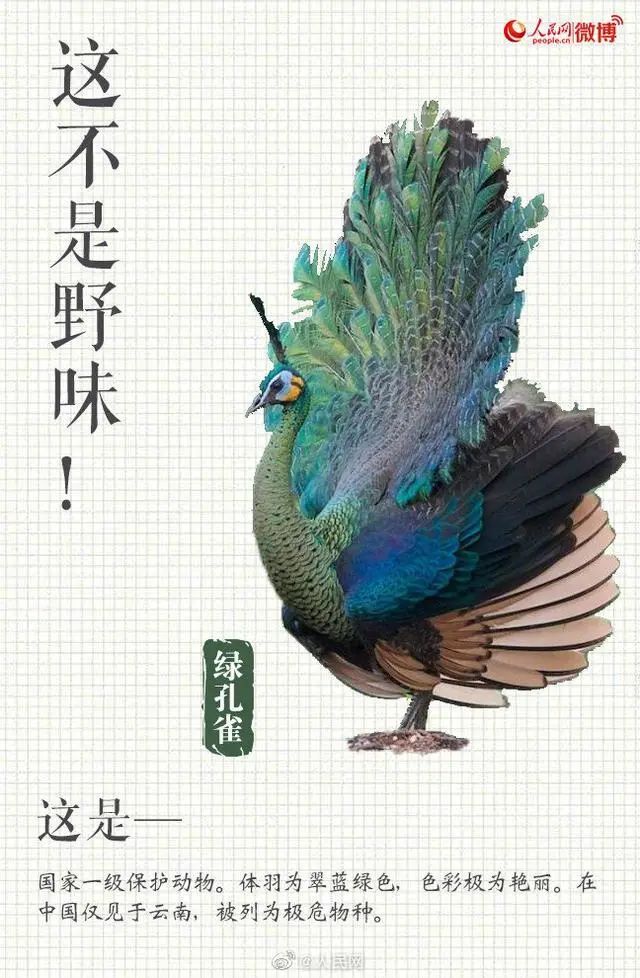

随着历史的演进,野味因其稀缺性而在中国人饮食文化中成为饮食等级的高端位列,并非一般人可以享用之物。

在原始父系氏族社会的古墓考古中就发现权贵随葬的猪头和猪下颚骨。夏商时期开始出现“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也”的社会分层倾向,从肴馔品类、筵席宴飨、美食美器都蕴含着阶层和等级的序列。孔夫子强调“礼之初,始于饮食”。《礼记 · 王制》记载,“诸侯无故不杀牛,大夫无故不杀羊,士无故不杀犬豕,庶人无故不食珍”。《国语 · 楚语下》记载,“天子食太牢,牛羊豕三牲俱全,诸侯食牛,卿食羊,大夫食豕,士食鱼炙,庶人食菜”。《礼记 · 礼器》载,“礼有以多为贵者。天子之豆二十有六,诸公十有六,诸侯十有二,上大夫八,下大夫六”。可见,在古代等级森严的祭祀礼节和饮食文化中等级化可见一斑。珍馐美馔历来是权贵阶层的符号,普通百姓则只能粗茶淡饭。

中国饮食文化充满了“山珍海味”,或称“山珍野味”。

山珍海味更强调的是熊掌、燕窝、鱼翅、驼峰 这些都成为展现尊贵的特征,成为阶层的符号,承载了一种体面的象征,也显示了对尊贵客人的欢迎。

满汉全席汇集天下饮食精华,飞禽走兽,山珍海味。其中,“山八珍”包括驼峰、熊掌、猴脑、猩唇、象鼻、豹胎、犀尾、鹿筋;“海八珍”包括燕窝、鱼翅、乌参、鱼肚、鱼骨、鲍鱼、海豹、大鲵;“禽八珍”包括红燕、飞龙、鹌鹑、天鹅、鹧鸪、彩雀、斑鸠、红头鹰。满汉全席融合满族与汉族美食,自清朝开始变成珍馐美味,奢华至极,号称尽享万物之灵,成为中华饮食的最高境界。

历朝历代,食“珍”者不是手握权柄就是腰缠万贯,吃野味在人们的思想根源上成为了等级化的标志,延续至今成为花式炫富的表征体。

04 | 私欲满足的虚荣品

贪婪是人性之一,对物质的占有不断渴求。2000多年前,柏拉图认为贪婪就是对超出自己需求物质的强烈渴望。心理学家认为,贪婪包含的维度是缺少道德和过度,欲壑难填。其中,自我印象管理动机是重要驱力,人们为了证明自己的强大和美好,需要附着一些貌似很美好的标签,维持自尊。明恩溥说面子是中国人第一特征,其他特征都是面子特征的体现;鲁迅说,面子是中国人的精神纲领;林语堂说,脸面是统治国人灵魂的三位女神之一;翟学伟认为,脸面观是中国人文化心理的一个隐喻。他定义面子是单位行动者根据他人的正反面评价而形成的自我感受和认定,正面的自我认定就是“有面子”,也就是由此产生的良好的声誉、名声、社会赞许和感到光彩。

朋友宴请,觥筹交错,饕餮盛宴,如何助力请客的诚意和心意,必然出奇出巧。大生产时代的到来,使得食物充沛丰盈,但“物以稀为贵”,从心理上看野味的不可多得性和无法通过大生产而获得的批量化使其成为“有面子”的代言,请人“吃野味”或被请“吃野味”都颇具颜面。

人类世界逐步肯定人类价值,这是一种进步的显现,但是人类社会却又陷入了否定其他生命权利的漩涡。大量的野生动物遭到毁灭性打击,皮毛制成奢侈品,牙齿成为装饰物,身体成为珍馐美馔,动物成为人类满足私欲的虚荣品。

05 | 顽固不化的进补观

人类在日积月累的岁月沉淀中发现某些行为方式对健康会产生威胁,如肥胖、吸烟、酗酒、暴饮暴食等,并逐渐通过调节机制唤醒健康促进行为。消费者健康促进行为(

consumer health-enhancing behaviors

)以促进个体身心健康为目标的消费行为,显现在食品消费、医疗消费、体育消费、文化消费和旅游消费等方面。

进入21世纪,消费越来越趋向健康化,人类在解决基本食物供给和温饱的前提下,食品消费逐渐朝向绿色健康取向。“保温杯里泡枸杞”,连90后都开始走上了朋克养生之路。朴素的养生理念认为天人相应、形神合一、形神皆养,顺应自然,因其固然,依乎天理。因而,食客笃定地认为,野生动物更“环保”,没有“瘦肉精”,无添加,纯天然,更养生。

国人讲求“食不厌精,脍不厌细”,对于“进补调养”打上了历史演变的顽固烙印,野味被食客认为是纯天然的进补良药,本着“食疗养生”“药食同源”的观念,人们认为无病也需要养生,未雨绸缪,而越是珍奇的野味越能起到大补的疗效。

加之广告与营销推波助澜,强化“熊掌健脾”“穿山甲活血散结”“果子狸滋阴补肾”“梅花鹿补血健肾”“蝎子通络解毒”“毒蛇祛湿补气”……普通百姓认知资源有限,往往陷入“野味=营养=补品=珍贵”的怪圈。有人类学饮食史的研究证明,所谓穿山甲打通脉络的说法极为有趣甚至荒诞,民智不开的古人认为穿山甲可以打通洞穴并加以记载,后随着历史的演变话语竟然成为“吃穿山甲活血散瘀”。

经过了对自然现象和疾病原理所知有限的年代,医学昌盛、科学发达,但这些极其荒谬的认知观念流传下来,导致了高风险和致命性疾病。

心理学上态度和信念可以耦合也可以分离。“玩具熊是可爱的,所以我喜欢”“布娃娃是不可爱的,所以我并不喜欢”,这个逻辑概念是儿童熟知的,但成年人的社会是异常复杂的,很可能“你很好,但是我不爱你”或者“你并不好,但是我爱你”,因此态度和信念并不是简单的二分概念。态度是对于事物评价的喜欢或不喜欢,信念是从一个视角到另外一个视角的正负连续体评价,没有简单的正维度和负维度。前者是感性知觉,后者是理性评价。

要想从本源上粉粹吃野味的执念,必须从态度到信念做彻底性的根除。

01 | 来自科学性的反击

健康行为(health behaviors)是预防和增进健康的所有行为活动,人类长期以来一直存在健康促进行为(health-enhancing behaviors)。人类的进化机制一直存在趋利避害的取向,这一机制构筑了强大的防御体系,对危险保持警惕,当人类启动健康威胁评估时,感知到可能潜在的疾病的危害,就会提升威胁感知,而且这种健康理念具有代际传播模式,即一代影响下一代。尤其是健康知识对潜在健康威胁的信息认知,这些知识来自于个体感觉到的疾病严重性,患病可能性和行为价值型。由此,关于“野味”是否有营养价值需要从根本上给予反击。

人类的味觉编码可以干预人类进食的选择,但饮食除了味觉之外,还包含营养。人类学家认为六畜养殖业发展落后的年代,人们蛋白质和肉类摄入量过低,因此会借助各种稀奇古怪的自然动物补充脂肪和蛋白。但是随着畜牧业和养殖业的发展,人类逐渐远离的自然界野生物种,开始寻求大面积、大产量的安全饮食。

进化论认为,人类至今留存下来的可食用的物种其价值也是最为美味和营养价值最高的食品,而科学层面上,野味并无特殊的营养价值,天然的不一定是安全的。

中国人 “药食同源”的执念,认为穿山甲、蜥蜴、娃娃鱼、猫头鹰这些珍贵物种可以起到滋补功效的观念更是没有科学的依据,乱用野味不仅无视食疗保健功效,反而适得其反,存在巨大风险。

02 来自安全性的反击

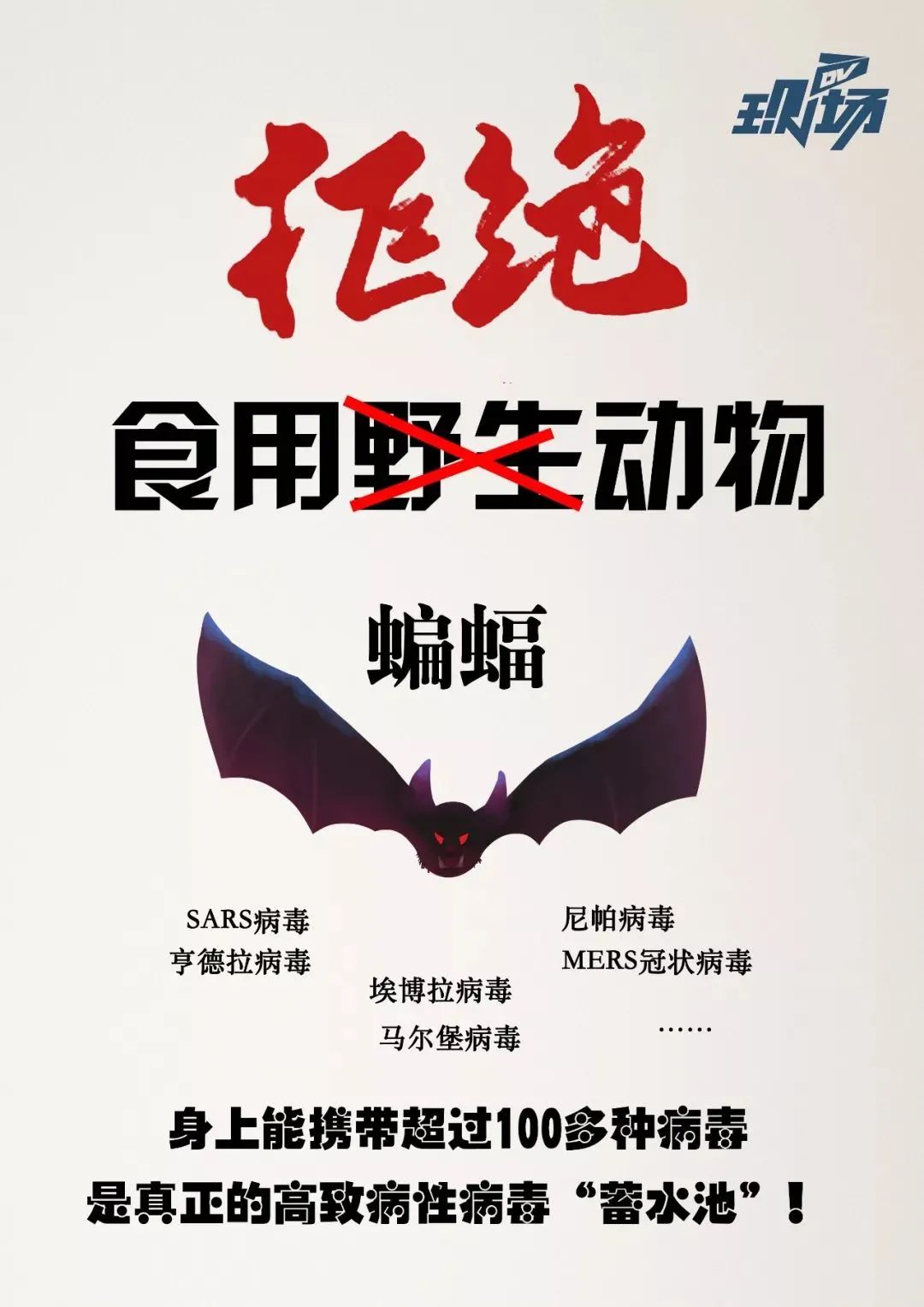

人类历史上的重大疫情大多与野生动物有关。中世纪欧洲黑死病与黑鼠和跳蚤有关;20世纪初西班牙大流感与鸟类有关;埃博拉病毒的宿主是非洲果蝠,怀疑由灵长类动物食用了被蝙蝠啃食的水果后染毒,并传播给人类;2003年SARS被证明与中华菊头蝠、果子狸有关;2020年新型冠状病毒疫情2019-nCoV也与此关联。

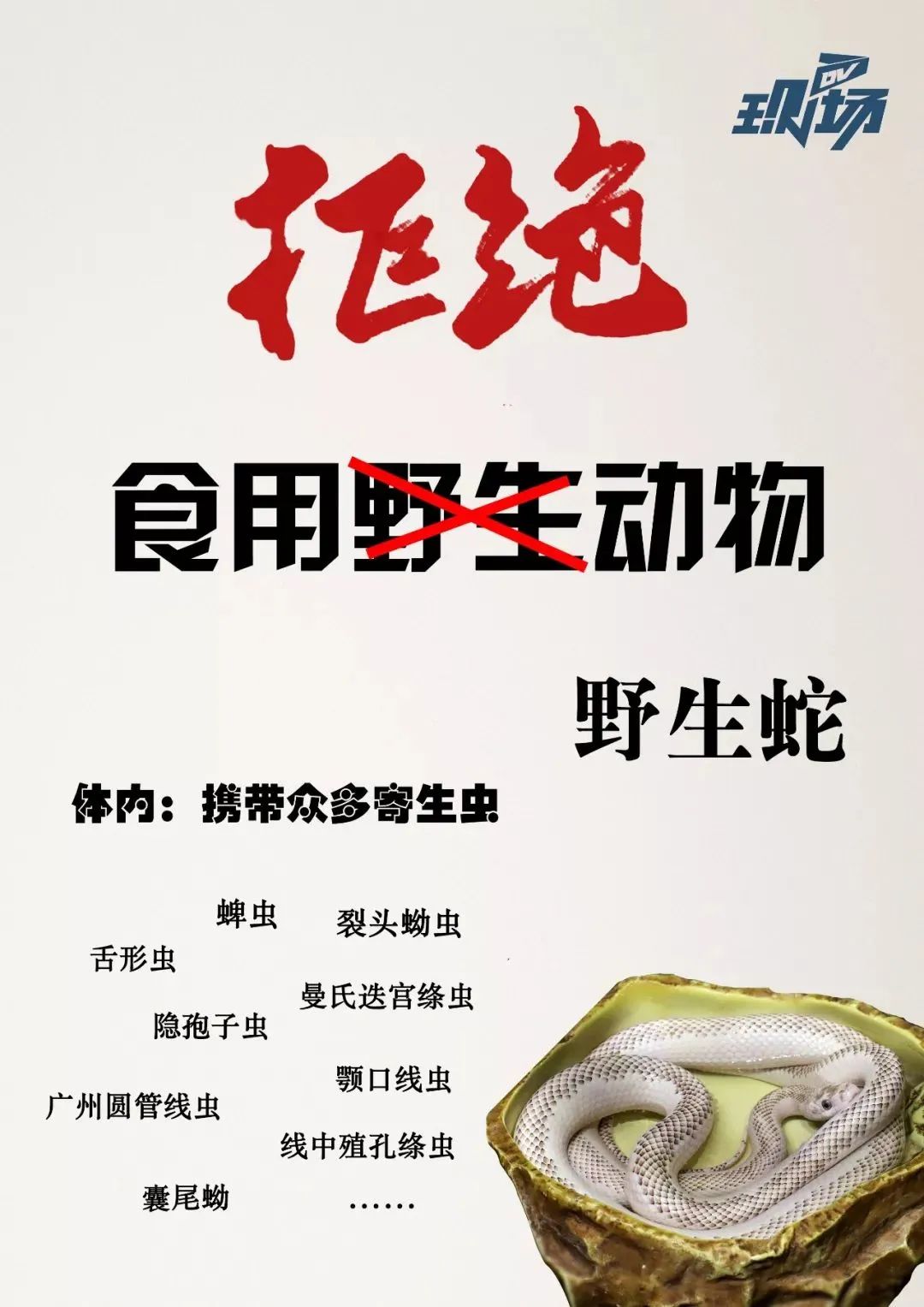

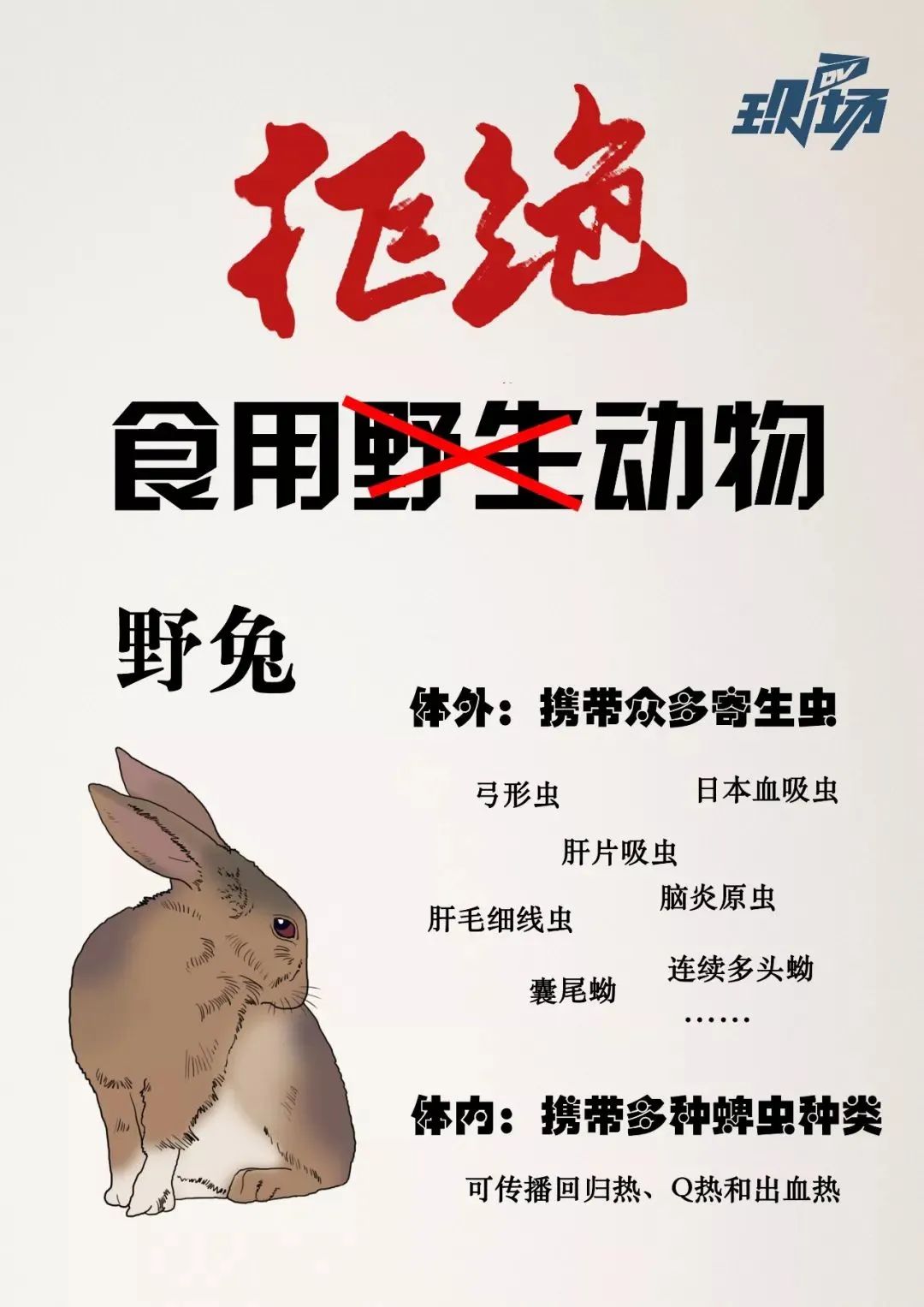

野生动物生存环境大多阴暗潮湿,各类病菌大量繁殖,许多野生动物身上都携带大量病菌和寄生虫。

人们对于“野味”的青睐,使人类在捕捉、运输和食用过程中与携带病毒的野生动物大量亲密接触,最终导致病毒在不同物种之间传播和变异。

《旧约》在《创世纪》里说“凡活着的动物,都可以作你们的食物。这一切我都赐给你们,如同菜蔬一样”,但实际上,《圣经》又对肉食来源做了严格规定,有翅膀有四足的爬物都是可憎的,这就限制了对两栖、爬行类动物的食用;凡在海里、河里,并一切水里游动的活物,无翅无鳞的,都是可憎的,又限制了对甲鱼、螃蟹等食物的食用。犹太教根据《圣经》将食物分为“洁净”和“不洁”,前者被认为是可食用食物,比如谷物、蔬菜、水果、牛羊肉等鲜活偶蹄类反刍性动物等,后者包括那些分蹄不反刍或反刍不分蹄的动物,如猪、马、骆驼、狸等。血液被认为是“生命的液体”,也被禁用。最符合“洁食”标准的就是素食主义,这也是为什么以色列人多偏好素食。对食物的规定都基于最简单的安全性考虑。

03 | 来自伦理性的反击

饮食作为人类生命的重要价值活动,不仅维持生命、增进健康,还要有伦理意蕴,包括文化价值传承、生命价值弘扬、伦理价值彰显、社会文明进步和生态文明传承。

清代姚元之《竹叶亭杂记》记载,一喜好驴肉的官僚,每每品尝时需要现取鲜活驴身上一块腴肉,剐下后立即烹食,而驴则痛的死去活来。薛福成《庸斋笔记》记载,道光年间一总督取猪里脊肉食用,需先将猪关入室内,众人追而击之,使其血液贲张。李岳瑞《春冰室野乘》记载,食鹅掌之权贵将鹅放置于铁笼,下置炭火,鹅受热跳腾不已,掌厚数寸,脂膏尽在其中。食骆驼者沸水浇其背,烫之,使全身精华集中背部,后割下驼峰,烹制佳肴。如此种种,于伦理何在。