3月11日。同济大学、武汉大学、湖南大学纷纷在Nature上刊登了文章。

同济大学

3月11日,国际顶尖学术杂志 Nature 在线发表了同济大学海洋与地球科学学院李江涛副教授与美国伍兹霍尔海洋研究所合作完成的最新研究成果“Recycling and metabolic flexibility dictate life in the lower oceanic crust”(《有机质的循环利用和新陈代谢的灵活性决定着下洋壳中的生命》。

该研究显示,海洋下洋壳岩石中的确存在微生物,它们在依赖自养方式生存的同时,更大程度上依靠摄取现成有机物的异养方式生存,研究由此揭示了海洋下洋壳岩石中存在的深部生命圈及其生存策略。

这是继医学院、附属上海市肺科医院戈宝学教授团队1月16日发表关于肺结核研究的成果后,同济学者今年第二次在国际顶尖期刊《自然》发表论文。

过去近20年间,地球深部生命研究取得的重要进展之一便是发现了海底洋壳生物圈。由于洋壳在全球海底分布广泛,体积庞大,是全球海洋沉积物总体积的5倍左右,栖息于此的微生物规模不可忽视,它们对全球生物地球化学元素循环和海底地貌风化都具有重要的潜在影响。然而,受采样技术和条件的限制,对洋壳岩石生物圈的研究和认识还十分有限。目前,有限的研究几乎全部集中于洋壳表层的玄武岩中,而对占洋壳体积近三分之二的下洋壳,尽管认为其也是深部微生物的可栖息环境之一,目前还缺少直接的证据,对栖息于此的微生物及其对极端环境的应对策略也几乎一无所知,相关研究还是空白。

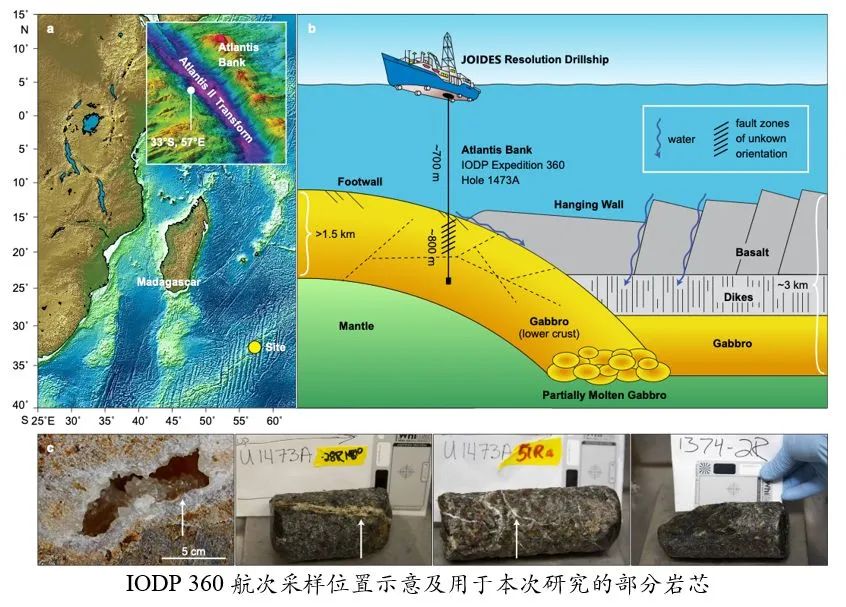

2015年11月30日至2016年1月30日开展的国际大洋发现计划(IODP) 360航次为科学家们研究下洋壳深部生物圈提供了良好的契机。位于西南印度洋洋中脊Atlantis II转换断层的Atlantis Bank,早期的构造运动将上洋壳剥蚀,导致下洋壳的岩石直接出露于海底,从而成为洞察洋壳深部生物的天然窗口。IODP 360航次在该地区进行了钻探取芯,获得了自海底以下809米范围内的下洋壳辉长岩。

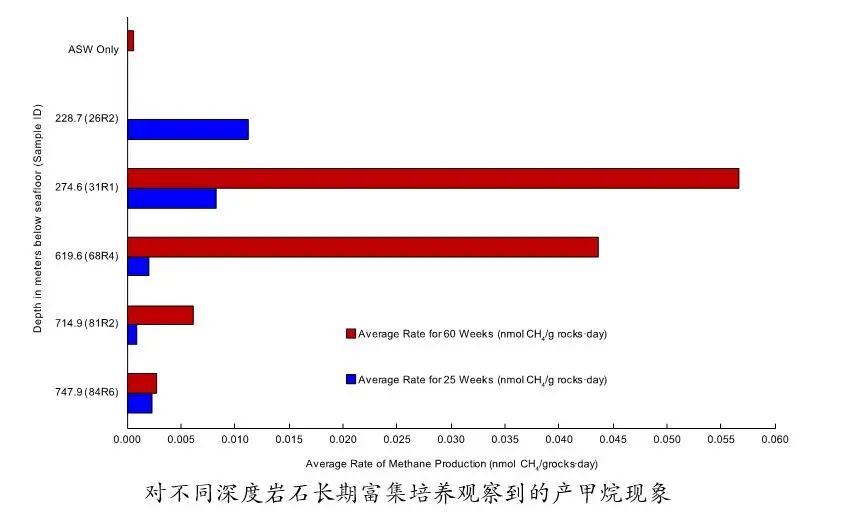

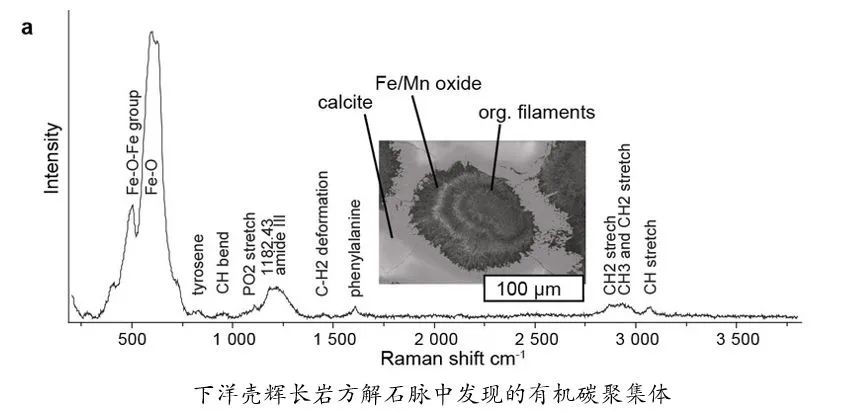

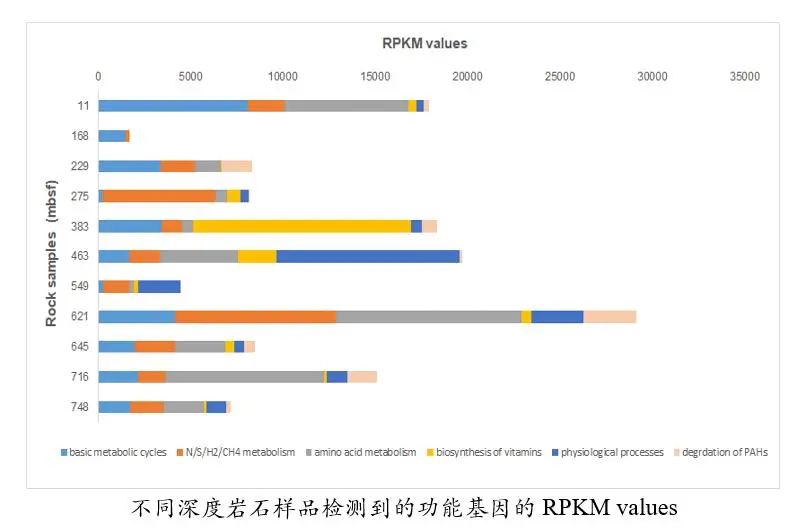

研究自钻井取样伊始至后续室内分析均采取了严格的防污染措施,在近800 米的深度剖面上,自上而下选取了11个岩石样品用于分析测试。从细胞染色计数的结果来看,下洋壳辉长岩中的生物量极低,远低于正常海洋沉积物及上洋壳表层玄武岩中的生物量。同时,一系列证据表明岩石中这些微生物的细胞是完整、且能够进一步生长发育,证据包括:对岩石进行长期的富集培养,检测到了甲烷浓度的增加,表明产甲烷过程的发生;从大部分岩石中检测到了一定的ATP浓度,证明了活跃微生物的存在;部分样品中检测到了碱性磷酸酶的活性等。

通常认为下洋壳岩石的环境条件恶劣,营养物质匮乏,栖息于此的微生物所面临的一个巨大挑战便是如何获取足够的碳源和能量来满足基本的能量需求以支持其生长。该研究的一大亮点在于成功提取了超低生物量岩石样品中微生物的mRNA宏转录组,从基因表达水平解析了微生物在下洋壳岩石极端环境中的生存策略。研究结果证实了包括H2氧化、CH4氧化、硫/氮循环等海洋极端环境常见的化能自养途径的存在。然而,出乎意料的是,研究中得到较为丰富的涉及异养过程的基因,其表达似乎要远高于自养过程,表明更多的微生物通过使用可发酵的有机大分子来适应下洋壳环境“慢车道”生活。“这些代谢途径反映了深部生物圈对有限和零星可用资源的竞争与适应。”李江涛说。

海洋学专家表示,该项研究结果证实了下洋壳深部生物圈的存在,拓展了生物圈在地球圈层内部分布的下限。鉴于下洋壳在全球海底的广泛分布以及其具有的巨大体积,栖息于此的微生物群落即使具有极低的生物量和较缓慢的生长速率,但它们仍然可能对全球物质循环产生重要的影响。

同济大学海洋与地球科学学院李江涛副教授和美国伍兹霍尔海洋研究所P. Mara博士为该论文的共同第一作者,美国伍兹霍尔海洋研究所V. P. Edgcomb博士为论文的通讯作者。

该研究工作为国际合作的成果,研究成员来自于国际知名的海洋研究机构,除同济大学、美国伍兹霍尔海洋研究所外,还包括斯克利普斯海洋研究所、德州农工大学、德国不来梅大学、法国布雷斯特大学等。该研究分别获得国家自然科学基金、科技部973计划、中国IODP以及美国国家科学基金会等资助。

湖南大学

3月11日,国际著名的顶级学术刊物《自然》(Nature)在线发表了湖南大学研究团队的研究论文,这也是以湖南大学为第一作者和第一通讯作者单位在2020年发表的第一篇《自然》杂志正文。

这篇研究论文名为“General synthesis of two-dimensional van der Waals heterostructure arrays”,第一作者为湖南大学化学化工学院的李佳、杨向东博士(Jia Li, Xiangdong Yang)为并列第一作者。其中通讯作者是湖南大学化学化工学院的段曦东教授和加利福尼亚大学洛杉矶分校段镶锋教授。

这也是段曦东教授和段镶锋教授合作在《科学》杂志上发表的研究正文后有发表的一篇《自然》文章,段曦东教授曾在2017年在《科学》发表的文章,是以湖南大学为第一作者和第一单位发表的首篇Science 论文。今年,段曦东教授又迎来了新的突破,为湖南大学贡献了一篇《自然》文章。

武汉大学

3月11日,Nature (《自然》) 在线发表了武汉大学物理科学与技术学院袁声军教授与国内外研究团队关于石墨烯气体通透极限的最新研究成果。

论文题为“Limits on gas impermeability of graphene”,袁声军和曼切斯特大学教授、诺奖得主安德烈·海姆(Prof. Sir Andre Geim)为共同通讯作者。

以单层石墨烯为代表的二维材料,虽然只有一个原子层的厚度,却被认为不具有气体和液体透过性。理论计算表明,无缺陷的单层石墨烯对气体分子的透过性具有非常高的能垒,在常规条件下任何气体都不能透过。如在室温下,一个分子想要透过一张没有缺陷的石墨烯薄膜,理论计算表明其花费的时间将比宇宙的历史还要漫长。

那么,无缺陷的石墨烯对气体到底是不是真的不可透过?其极限到底是多少?

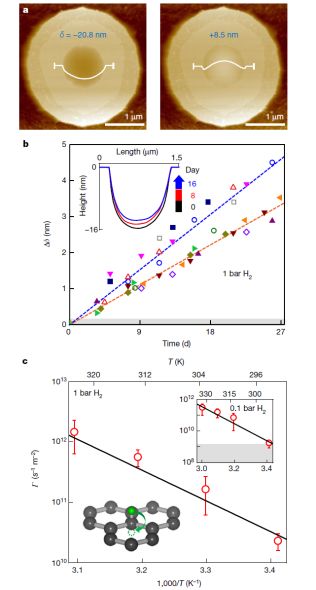

安德烈·海姆领衔的实验团队和袁声军的理论团队合作,通过实验与理论计算证实了无缺陷石墨烯的不可透过性,拓展了不可透过性的极限,并揭示了氢气在石墨烯中的异常透过性机理。研究使用无缺陷单层石墨烯密封的小型单晶容器为实验装置,发现石墨烯对多数气体确实具有不可透过性,其检测精度比之前的实验提高了8-9个数量级。在这样超高的检出条件下可探测每小时只有几个氦原子的通量。并且对几乎所有其他气体(氖气,氮气,氧气,氩气,和氙气),这一行为均表现一致,只有氢气除外。

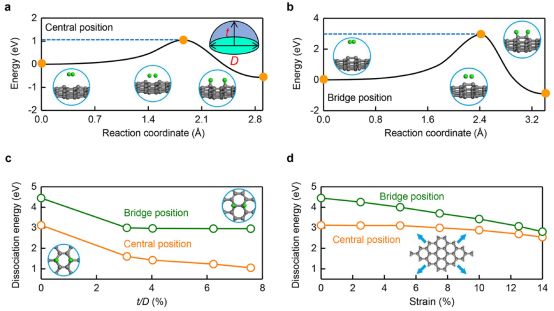

理论上氢分子比氦分子大,直接透过将经历更高的势垒,但是氢气却表现出更加明显的透过性。对于这一反常的实验现象,袁声军教授团队通过对大量不同构型的石墨烯结构进行理论计算,找到了这一异常结果的主要机理:一是石墨烯上如波纹状的自发起伏具有催化活性,可大大降低氢气分子裂解吸附的活化能。这种自发起伏随着温度的升高而增大增多,氢分子裂解活化能可最低降至1电子伏以下;二是被吸附的氢原子以较低能量翻转到石墨烯薄膜的另一侧,接近质子传递所需要的能量。

图1. 氢气透过性实验

图2. 氢气透过性计算

图2. 氢气透过性计算

这项研究为二维材料的气体通透极限提供了重要的实验数据和理论解释,也为石墨烯的研究指明了新的方向。这样的基础研究,往往都将开辟一个全新的领域。

这项工作的共同作者还包括袁声军团队的博士生熊文奇(武汉大学物理科学与技术学院)和博士后于进(荷兰奈梅亨大学)。该工作得到了国家重点研发计划(2018YFA0305800)和武汉大学超级计算中心的支持。

袁声军教授课题组

附:袁声军个人简介

袁声军,男,1979年4月生,武汉大学物理科学与技术学院教授、博士生导师。本科毕业于浙江大学物理系,博士毕业于荷兰格罗宁根大学,2016年12月到武汉大学物理科学与技术学院任教。其主要研究领域为计算物理学、凝聚态理论和高性能科学计算,包括发展针对复杂量子体系的多尺度模拟方法,发展针对量子多体问题的计算方法,低维量子体系的电学、光学、输运和等离基元性质,通用量子计算机模拟,以及强关联自旋系统的弛豫和退相干等。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-020-2070-x

来

源:武汉大学新闻网、同济大学新闻网、湖南大学

、募格学术、中外学术情报

编辑/审核:Andy