最

近在微博上看到一条新闻

“成都一小学开设男女专属课:

女生织毛衣男生造火箭,以纠正孩子的性别错位”。

新闻讲的是:

从上学期开始,成都某小学西区分校为二年级男孩,女孩定制专属课程,有为女生设置的“快乐‘duo’毛线”课,和为男生开设“能供巧匠课”,学习“坐飞机”、“造火箭”、“装汽车”。

校长表示,近年来,男孩女孩成长中在同一条输出轨道上“被塑造”,“导致男孩缺少足够的空间来豪气勃发地成长,女孩缺乏宁静温婉的榜样可依循,男孩、女孩存在一定的

性别错位现象

。”

因此,学校经过探讨决定开设“男生·女生”课。

看到这条新闻,我的第一想法是,这是什么鬼?怎么还会有这样的课程?现在都9102年,怎么很多人的脑子里还住着秦始皇,认为男性应该怎么怎么样,女性应该怎么怎么样呢?

我不反对学校对孩子进行性别教育,但是这样区分开来的兴趣班,真的是在对孩子进行性别教育吗?这样纠正所谓的“性别错位”就真的好吗?这样被塑造出来的“正常性别”是正确的吗?

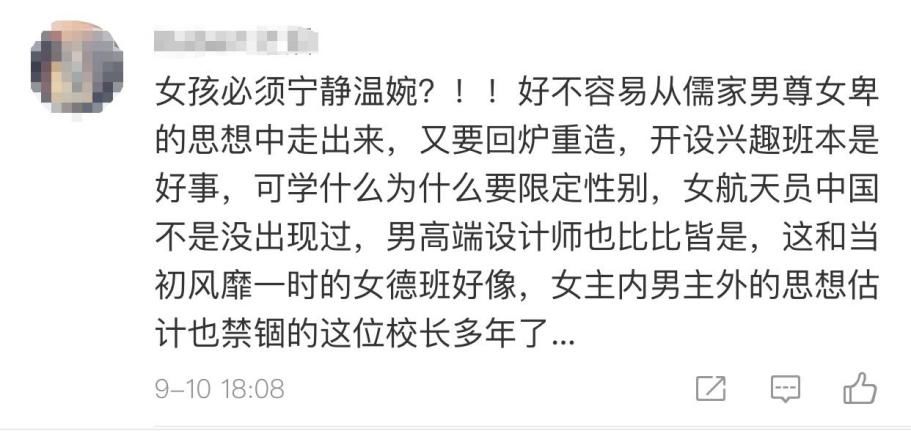

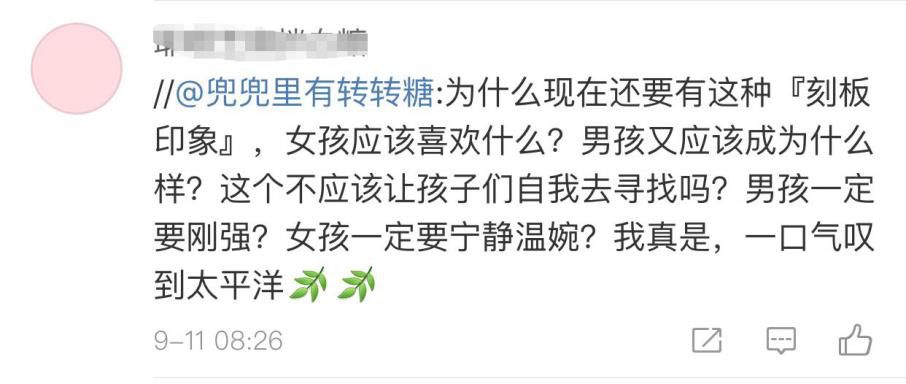

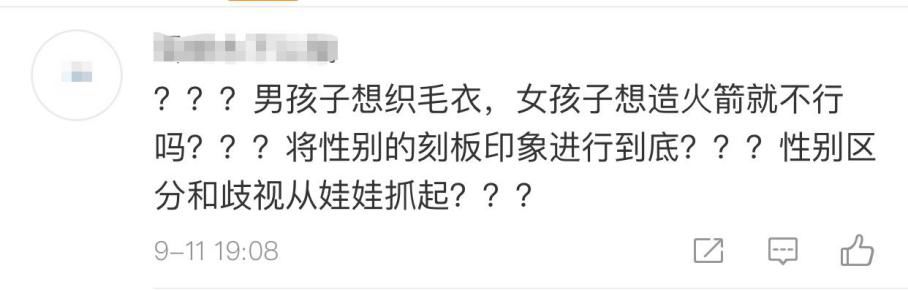

翻看网友的留言,90%的网友表示反对这样的行为,表示这是赤裸裸的性别歧视,

表示这是“女德”走进了小学校园,不能用这种固化的思维和刻板的印象去对孩子进行性别教育。

前段时间,

在 ABC 的早安美国节目上,主持人Lara Spencer提及6岁的英国乔治王子,除了学习宗教和计算机之外,还在学习芭蕾时,对着镜头意味深长地笑,说了一句:

“

我们看他能坚持多久……

”

节目里的两三分钟引起了网络上的强烈回响,Spencer 这几句话暴露了一个事实:

哪怕在注重推行性别平等的美国,性别成见依然强势地存在着

,即便是在ABC 这样的主流媒体,依然有主持人认为男生就应该学编程,女生应该学舞蹈。

其实我能理解,校长是想通过这样的课程让孩子多了解自己,培养孩子们好的品质。

但真的需要这样性别教育吗?很多时候我们对于性别教育可能存在着误解,其实

性别教育是分为两个层次的,一个是生理上的性别教育,一个是心理上的性别教育。

我们在新闻里看到,校长通过绘本

《乳房的故事》和《小鸡鸡的故事》

,带领孩子们了解身体的奥秘,让孩子们认识到身体的差异,从而更好的保护自己。这是对孩子生理上的性别教育,这样的教育很重要,能让孩子了解到男性女性生理上的不同,更好的保护自己。

但我个人觉得,新闻里校长这样心理上的性别教育就是一个伪命题!

可能和我们千百年来的一些固有的认识是分不开的。

从农耕文明开始,因为男性和女性天生的生理差异,出现了自然而然的社会分工。而这种社会现状留下了不够进步的部分,所以出现了女德、男权这样的社会偏见。

但在孩子的教育过程中任何细微的差别都有可能带给孩子巨大的影响,所以我们要给孩子做性别教育,但是是生理上的性别教育,

让孩子认识并认同自己的性别,而不是带有“标签”的心理性别教育。

“你是男孩,怎么比女孩还爱哭”、“你就不能喜欢一点女孩喜欢的东西吗?整天舞刀弄枪的像什么话?”、“你是男孩,怎么这么喜欢粉色啊?”、“一个女孩子整天爬高上低的,一点女孩气(质)都没有”......

这些话背后的意思是

“女孩应该干什么,男孩应该干什么”

,

无意识中都给孩子贴上了关于性别的标签。

其实在孩子刚出生的时候,我们无形中就开始给孩子做性别区分了,比如我们会习惯性的给男孩准备蓝色的物品,给女孩准备粉色的物品。

听同事说她有一个男性朋友,一米八大高个,看起来是个糙汉子,但是特别细心,很注重细节,女生们都觉得他特别暖,戏称他是“妇女之友”。但是他一直挺困扰的,会问我们,你们会不会觉得我“娘”?我很多男性朋友说我太“娘娘腔”了。

我也有一个女性朋友,特别喜欢拳击,和朋友一起约去健身房锻炼,其他人都是练瑜伽、普拉提、健美操,她就特别喜欢在拳击台小小的一方天地里,不断地练习出拳、收拳、出拳、收拳…

男生温柔又体贴,女生果断又勇敢,这对个人发展甚至对社会而言都不是坏事,何必用传统的固有的性别角色去看待呢?

纵观我们现在的生活和职业,性别的差异已经在逐渐缩小了,很多的专业技能和职业已经不会受到性别的影响了。

比如

90后中国女孩张伟丽打破历史,在UFC赛场上,仅用时42秒就KO了巴西女拳王安德拉德,成为UFC首位亚洲人世界冠军。

传统意义上的职业已经在逐渐的打破男女之分了,不能用男孩应该做什么,女孩应该做什么来进行区分了,我们能看到各行各业中优秀的人才通常是男女都存在的。

比如烹饪,传统的认知里女性会做的多,但是现在很多优秀的厨师都是男性;

比如裁衣,传统的认知里也会觉得女性做的多,但是现在很多优秀的服装设计师都是男性;

比如工程师,传统认知里会觉得男性从业者多,但是现在优秀的女工程师也有很多,据悉参与我国的运载火箭设计的就有很多是女工程师;

比如参军,保家卫国这些传统意义上划分为男性群体的职业,现在也有很多的优秀女军官活跃在部队中,就像我国第一位航天女飞行员刘洋。

还有像男妇产科医生,男护士,男保姆,女工程师,女机械师,女将领等等的出现,都是性别差异缩小的体现,现在已经很少会有只能是男性或者女性从事的工作了。

在教育孩子的时候,

我们要做的应该是培养孩子正确的性别观,逐渐弱化性别的刻板印象,发现孩子的天赋,让孩子们都可以有更广泛、更自由的兴趣和职业选择,抱着更加平等尊重的态度,消除固化的性别区分。

在芬兰,教育不以性别作为划分标准是很重要的准则。前段时间去芬兰游学,我看到他们有一个班在上手工课,里面男女生都在练习织毛衣,并没有差异对待。

详细了解后才知道,

因为现在的衣物普遍都是工业化制造的成品,缺少“与自然的联结”和“真实的温度”,而当孩子在学织毛衣的时候,除了学习一针一线的编织技巧,更是亲身感受衣物从不完整的框架到慢慢成形的过程。

这个亲身经历的过程,是再昂贵的名牌衣物也给予不了的

。

香奈儿直到晚年,还一直坚持亲手缝制,她对自己这份工作的热爱,是一次又一次一针一线亲手完成的过程沉淀出来的结果。

我们要告诉孩子的是作为一个独立的人,我想做什么事情,我有什么爱好,我想成为什么样的人,这比我作为男性应该做什么事情或者我作为女性应该做什么事情更重要。

回到上面的新闻中,我觉得学校可能是想通过这些方式让孩子们具备一定的品质,比如男孩要坚强、勇敢、有敢当,女孩要细心、体贴等等。当然我们不是说这样划分不好,男孩是应该有担当,女孩是应该体贴,但是男性就不需要细心体贴,女性就不需要担当了吗?我觉得这些优秀的品质是男女都需要、也都能具备的。

BBC曾在2017年推出过一部双集纪录片《男女不再有别》,纪录片里英国神经成像的顶级专家之一Gina Rippon说:“

男生和女生的大脑几乎不存在结构差异,数百年来有些人一直认为男女不一样是因为他们的大脑不一样,

但事实是很难从脑部成像图里分辨出哪些是男孩的,哪些是女孩的。

”

智慧父母对孩子的教养,

有关于尊重、关于习惯、关于理想、关于隔代教育、关于责任、关于诚信、关于早恋、关于取舍、关于坚持、关于自我保护等方面,这些都是不分年龄、不分男女,在事情发生的那一瞬间给出的对孩子的教导,

这些身临其境的教育,一定会给孩子留下深刻的印象,这些教育背后的品质,未来会一直伴随着孩子的每一天。

在那期关于乔治王子学芭蕾舞的节目播出之后,美国时间的8月27日清晨6点半,超过300个人聚集在ABC 前面的广场,他们肤色、年龄、种族各不相同,彼此之前互不相识,之后也不会再有什么交集。但在那天,他们聚在一起进行了一次芭蕾舞快闪,一起对性别偏见进行了一次痛快的反击回应。

“

芭蕾锻炼人的力量,陶冶人的情操和专注力,给人们一种释放创造力的途径,一种与他人沟通的方式。

它创造了一个压抑的性别刻板印象所无法理解的世界。

”

这场快闪,让节目中那几分钟言论的影响,被消弭于无形。

作为一个妈妈,我真心希望在有性别偏见事件发生的时候,我们也有发声的积极性和力量,让我们的孩子,在成长的过程中不会受到刻板固化思维的禁锢,在做任何一件事的时候,是因为这件事我有能力做到,我喜欢做,我擅长做,而不是作为男性或者女性,应该要这么做。

性一定要有界限,但是性别不应该成为一个人的限制,对男性和女性都是如此。

加入妈妈帮育儿群

,与其他妈妈一起讨论你的育儿心得,提出

育儿困惑

,分享

育儿经验

,吐槽

带娃日常

,舒缓

生活压力

,更有妈妈帮的

育儿专家

为你答疑解惑,不定时带来

妈妈帮母婴福利活动

。