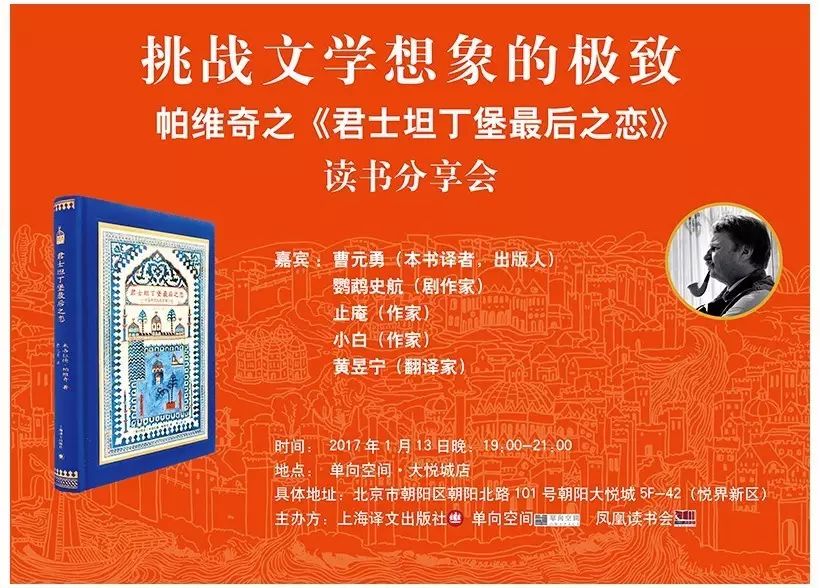

挑战文学想象的极致

——帕维奇《君士坦丁堡最后之恋》读书分享会

时间

2017年1月13日 19:00-21:00

地点

单向空间 · 大悦城店

北京市朝阳区朝阳北路101号

朝阳大悦城 5F-42(悦界新区)

主办方

上海译文出版社

单向空间

凤凰读书会

活动嘉宾

曹元勇

本书译者,出版人

止庵

作家

鹦鹉史航

剧作家

小白

作家

黄昱宁

翻译家

活动详情

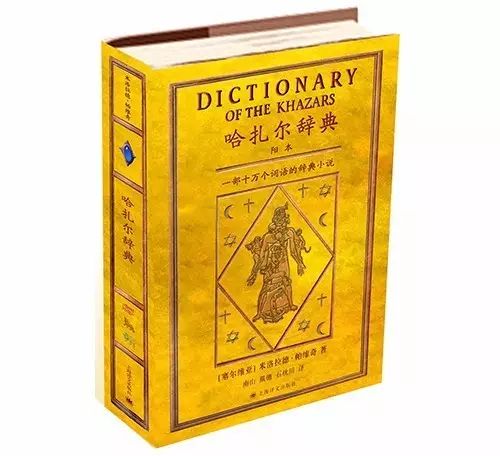

上海译文社最近出版了塞尔维亚国宝级作家、《哈扎尔辞典》作者

米洛拉德·帕维奇

的塔罗牌式小说

《君士坦丁堡的最后之恋》

。

本书借情仇之事,抒国族之痛。帕维奇在夸张的故事表层之上,用近乎童话的笔调消解了荒诞,时间轴却紧扣现实中的历史。

本周五,让我们一起走进“作家中的作家”——帕维奇——缔造的文字帝国,他用他天才的文笔、超文本的先锋手法创造了一个神奇的文学世界,他小说的魅力令人久久不能忘怀。

欢迎您届时参加。

本场活动由上海译文出版社文学编辑室主任、翻译家黄昱宁女士主持。

阅读的开始与结束

文

|

米洛拉德·帕维奇

- 声明:如需

转载先请私

信联系

-

小说就像癌症,

它依存于肿瘤转移并从中汲取滋养。

很久以前,我就自问:何处算是小说的开始和结束?小说是从荷马开始的吗?关于小说的故事会在关于故事的故事结束之前结束吗?就是说,在我们这个被我们称为后历史、后共产主义、后女性主义以及后现代主义的时代,小说是否已经发展到它的尽头?博尔赫斯很想看到他的前一百名读者的面孔。我的愿望则迥然相反。我们是否都在面对一种挑战,看到最后一百名读者的面孔,或者略微悲观地讲,看到小说的最后一百名读者的面孔?

要回答这个问题,我们首先得追问:小说的阅读开始于何时、何地以及文本的哪个部分?小说的阅读又结束于何时、何地?对有些小说来说,肯定是第一句话和最后一句话,而且这一点永远都很清楚明白。米罗什·兹恩扬斯基就是一个很好的例子。“一个巨大的蓝色圆圈。里面有颗星星。”这是《迁移》令人难忘的开头,它的最后一句同样是毋庸置疑、令人难忘的结尾:“迁移并不存在。死亡也不。”但是对其他小说来说,情况并非一概如此。我们来看《战争与和平》:小说早在文本结束之前就结束了。难道《安娜·卡列尼娜》真的是以沃伦斯基得了牙痛而结束的吗?乔伊斯的《尤利西斯》又是从何处与何时开始的呢?《尤利西斯》拥有一个文学中最为恢宏的结尾:一部男性化的书的女性化结尾。一部小说的开头和结尾,阅读的开始和结束,是如何受到雅斯米娜·米哈伊洛维奇所讲的“阅读与性”的制约呢?小说必须有一个结尾吗?一部小说、一部文学作品的结尾到底是什么?非得只有一个结尾吗?一部小说或一部戏剧可以有多少个结尾呢?

对这些问题,我在自己写书的过程中倒是找到了一些答案。很久以前我就领悟到艺术是“可逆向复原的”和“不可逆向复原的”。有些艺术是可逆向复原的,是可以让受众从不同的侧面接近的作品;或者甚至是可以绕着它,通过变换观察视角,对其好好观赏的作品,而观赏者的观看方向取决于他个人的偏好,诸如建筑、雕塑、或绘画便是这样。另有一些艺术,属于不可逆向复原的艺术,诸如音乐和文学,就像单向的道路,路上一切的运行都是从开始到终点、从诞生到死亡。我一直希望把文学——一门不可逆向复原的艺术——做成可逆向复原的艺术。正是因此,我的小说一般都没有传统意义上的结尾。

比如说,《哈扎尔辞典》是“一部十万个词语的辞典小说”,而且根据不同语言的字母顺序,这部小说会有不同的结尾。《哈扎尔辞典》的原始版本是用西里尔字母印制的,其结尾是一句拉丁文引语:“sed venit ut illa impleam et confirmem, Mattheus.”我这部辞典小说的希腊语译本的结尾是这样一句:“我立刻发现在我心里有三种恐惧,而不是只有一种。”这部辞典小说的英语、希伯来语、西班牙语和丹麦语版本的结尾则是这样的:“于是,当那名朗读者返回时,整个过程正好相反,蒂蓬根据朗读者行走时发音的印象,开始修改他的译文。”而用拉丁字母排版的塞尔维亚语版本、在德国北弗里西亚的诺斯泰德自治市印刷的瑞典语版,还有荷兰语、捷克语和德语版,它们都是以如下句子作结尾的:“那目光将合罕的名字铭刻在空气中,点燃了灯芯,照亮了她回家的路。”《哈扎尔辞典》的匈牙利语版结尾句子是:“他只是想要你注意到你真正的本性。”意大利语版和加泰罗尼亚语版则是这样结尾的:“事实上,尽管哈扎尔瓦罐消失已久,但它依然在起作用。”在日本出版的日文版结尾则是这样一句话:“那个年轻女人生下了一个电闪光影般的女儿——她自己的死亡;死亡中,她的美貌变成乳清和凝结的乳液,然后又渐渐分解,落出一张吸住了白芦竹的嘴。”

我的第二部小说,《用茶绘制的风景画》(相当于一个纵横格拼字游戏),如果纵向阅读,就会将书中的人物形象带入第一种方案里。同样的章节如果是横向阅读(即用传统方式阅读),则会使小说的情节及其发展突显出来。根据这种情况,我们也来谈谈这部小说的结尾。首先,如果这部小说的读者是一位女性,它会以一种方式结束,如果是一位男性,它则会以另外一种方式结束。当然,是纵向地阅读,还是横向地阅读,也会决定这部小说具有不一样的结尾。若是横向阅读《用茶绘制的风景画》,其结尾句子乃是:“读者不能愚蠢得连阿萨纳·斯维拉尔身边发生了什么都不记得,有一阵子,他被称作拉金。”若是纵向阅读,其结尾句子则是:“我奔入那座教堂。”

在辞典小说和拼字游戏小说之后,我又开始尝试让小说进入可逆向复制艺术的行列。这就是《风的内侧,或关于海洛和勒安得耳的小说》,一部沙漏型小说。这部小说有两个开头,正如著名考古学家德拉考斯拉夫·施勒约维茨所说,最好是将这部小说读上一遍半。它的结尾位于小说的正中间,神话故事中的恋人——海洛与勒安得耳在此处相遇。如果你从勒安得耳那一头开始阅读,这部小说的结尾是这样一句话:“时间是12点05分,在一次可怕的爆炸中塔楼炸飞了,吞没了勒安得耳尸体的烈焰也随之灰飞烟灭。”如果你从海洛一头阅读,它的结尾则会是:“根据发了疯的中尉所说,直到第三天深夜,海洛的脑袋才发出一声可怕的、低沉的、男人似的尖叫。”

我的最新一本书,《君士坦丁堡最后之恋》,实际上是一部塔罗牌小说,由与大阿卡纳纸牌相对应的二十二章组成。利用塔罗牌,可以预测未来,而《君士坦丁堡最后之恋》包含着若干牌义,就像那些塔罗牌。换言之,这部小说对于用塔罗牌算命来说是一种指南,可以按照不同的方式来“使用”。可以把塔罗牌的寓意添加到这部小说中拥有与每张牌相同名称和编号的章节里。也可以把这部小说每一章的含义加入到算命时用的相应纸牌的寓意中。使用这部小说的时候,也可以把纸牌完全撇到一边。同样,根据书中给出的塔罗牌的使用指南,你可以先把纸牌打出,然后按照纸牌落在桌上的顺序去读这本书的章节。

因此,从刚才描述的这几部小说我们可以得出结论:我们可以不只从一个出口出来,而且可以从彼此相隔很远的其他出口出来。《用茶绘制的风景画》有两个不同的结尾,而《风的内侧》则拥有两个不同的开头。好比一座房子,《风的内侧》拥有两个入口和一个在正当中、在小说内部的出口,只不过这个出口通向一座封闭的花园,一座封闭的庭院,在那里,读者遇到的不是一个瀑布,而是一片他正要游过去的大海,就像勒安得耳游过希腊神话一样。

慢慢地,在我的视野里房子和书的区别不复存在,而这也许是我这篇文章需要讲的最为重要的内容。不过,还是让我们回到这些日子经常被提起的那些更为普遍的问题上吧。小说的末日是否就要到了?小说的末日是在我们前方,还是已经在我们身后?那些认同我们已经生活在后历史时代的这一看法的人会如此追问。这也是一个后罗马建筑的时代吗?我们是不是全都经历了那种终结、却根本没有意识到,而我们所有人仍然在一场早已结束的比赛一起奔跑?我认为是不能这样断定的,除非我们已经被某种宇宙范围里的核灾难给击中了。相反,我更倾向于认为我们处在一种阅读方式的终结点上。发生危机的是我们阅读小说的方式,而非小说本身。处在危机中的是那种单行道式的小说。一些别的东西当然也处在危机之中。那便是小说的图像视野。这就是说:书籍面临着危机。

我试图通过提升读者在一部小说的创造过程的角色和责任,来改变阅读的方式(我们不要忘了,世界上有才华的读者比有才华的批评家多得多)。小说中有关情节选择和情境发展的决定权,我都留给了读者,让他们去决定:阅读从何处开始,又在何处结束;还有关于主要人物命运的决定权。但是要改变阅读的方式,我就必须改变写作的方式。所以,不要把这些看法专门理解为关于小说形式的议论。这些看法同时也是关于小说内容的议论。实际上,小说的内容,可以说已经死板了两千年了,总是受制约于无情的原型模式。我认为这种状况已经走到头了。每一部小说都应该选择它的独具一格的形式,每个故事都可以寻找并找到它的恰当形式。在今天,小说的结尾表现得就像一片三角洲。它们在进入阅读海洋的入口分岔,小说和河流在那里都失去它们的名称。那个三角洲,在后现代小说中表现得如同一条多车道的大路,拥有一个方便而又繁密化了的河床。正像罗伯特·库弗和雅斯米娜·米哈伊洛维奇在他们的文章中所说,这种情况是一种计算机仿造的空间和一种计算机化仿制的永恒。这在实际当中是可以利用的。用这样一种方式创造出来的文学,绝对没有我们在印刷书籍中所习惯的那种开头和结尾,而这种文学在今天世界上的所有地方都有人写作。计算机小说正在作为超小说向我们走来,它们属于虚拟现实的领域,它们的作者被称作电子写手。所以,小说真的变成了太空中的一个孩童;它可以打破古腾堡群英们的条条框框,出现在一条崭新的群英之路上,这条路与印刷书籍再也没有任何关系。我的小说,还有另外一些作家的小说,如今正在被转换到计算机的CD-ROM中。《君士坦丁堡最后之恋》是一部很容易被想象为或是实现为视频游戏的小说,就像那些计算机纸牌游戏中的某一种,或是那类游戏中路径的发现都是为了未来的某种游戏。这样的游戏充斥着世界各地的年轻人的计算机。人不应该害怕这样的未来:数字化叩响写作者的房门。我对这样的未来满怀期待。

把同样的原则运用到戏剧文本之中,我创作了一部超戏剧,剧作名是《永恒之后又一日》。这部剧作有一篇说明书:“剧场菜单”(像餐馆里的“菜单”,也像计算机里的“菜单”)。这部爱情戏拥有三个互不相同的开头——我们可以说它有三种开胃菜,一道主菜(主要发展过程)——和三个互不相同的结尾,或者说三种甜点(一个悲剧性的结局、一个愉快的结尾、和一个生态化的结尾),或是只要你喜欢,不配糖、蛋糕、或苹果的咖啡。这部戏剧可以由九座剧场上演,而不会重复同样的剧本内容。由这部超戏剧,或许可以制作出一部电影中的“章鱼”;同样,由《哈扎尔辞典》(这部小说有许多个进口)或许可以制作出四十七部电影,这些电影无论从哪儿开始都可以从三分钟持续到三个半小时,而且需要雇用四十七位最为著名的导演参与制作,只有这样,他们每一位才可以从他们各自所处的世界以及用他们各自的演员表,去拍摄他自己的那部电影。这会是电影史上最为昂贵的大制作,而它将不再是一部属于二十世纪的电影。

如今在我们世纪的尾声,该是转向二十一世纪的文学、戏剧和电影的时候了;正是今天的小说让我们开始对它有了认知。因此,小说并没有死亡。

(完)