近日,中国农业科学院作物科学研究所野生稻种质资源保护与利用课题组

杨庆文

研究员、

乔卫华

研究员与北京大学现代农业研究院

何航

研究员课题组合作,在国际权威期刊《

Nature Communications

》(影响因子16.6,中科院一区Top)发表了题为 “

Haplotype-resolved gapless genome assembly and chromosome segment substitution lines facilitated gene identification in wild rice

” 的研究论文。

该研究首次组装了中国普通野生稻的无间隙染色体基因组,构建了两套覆盖野生稻全基因组的染色体片段置换系,建立了一个能够高通量鉴定发掘野生稻优异基因的平台

。通过大量的QTL定位,设计案例,验证了该平台用于发掘野生稻基因的高效性,同时鉴定来自野生稻的耐盐与抗稻瘟病基因。

栽培稻从二倍体

普通野生稻

(

Oryza rufipogon

Griff.

)中驯化是人类农业史上最重要的事件之一。普通野生稻蕴含着大量栽培稻驯化过程中丢失或者削弱了的优异基因,是国家二级保护植物,被誉为“

植物大熊猫

”。但野生稻异质性强,在育种中难以直接利用,杂合度高导致基因组组装困难,且大量的优异抗性基因与不利性状连锁。基于以上原因,建立一个可用于野生稻基因发掘的高效平台十分必要。

充分利用野生稻的遗传信息进行栽培稻改良需要两个条件:1)一份高质量的参考基因组;2)一套遗传背景清晰的永久性遗传群体。对标这两个目标,首先选择了一份来自海南三亚的野生稻种质编号Y476,耐盐能力极强,对稻瘟病近乎免疫。测序检测到Y476杂合度达0.86%,所以分两个单倍型组装无间隙基因组并进行注释,两个单倍型基因组的总长度分别为411.1 Mb和411.9 Mb,与现有野生稻基因组相比,在连续性和完整性上有明显提高。参考日本晴T2T基因组,Y476基因组包含约122 Mb的插入和5,944个新基因,导致了大量的基因家族扩张,包括与抗病和籽粒调控相关的基因。

图1 Y476野生稻基因组组装及基因组比较

研究团队自2008年开始,分布以籼稻 ‘9311’ 和粳稻 ‘日本晴’ 为受体亲本,构建以Y476为供体亲本的染色体片段置换系(CSSL)。对两套置换系群体分别进行了遗传结构分析,高世代的9311/CSSL群体有近一半为单片段置换系,低世代的日本晴/CSSL群体覆盖Y476全基因组。水稻驯化过程中的关键基因如落粒基因

sh4

, 绿色革命基因

sd1

,以及颜色相关基因

C1

都定位到染色体上的精准位置,验证了这两套群体的QTL定位效率。随后,通过对参考基因组和CSSL群体多年多点的表型分析,鉴定出254个与农艺性状、生物和非生物胁迫相关的QTL。发现在基因组水平上,染色体结构变异(SV)对相关QTL表达的调控起着重要作用。

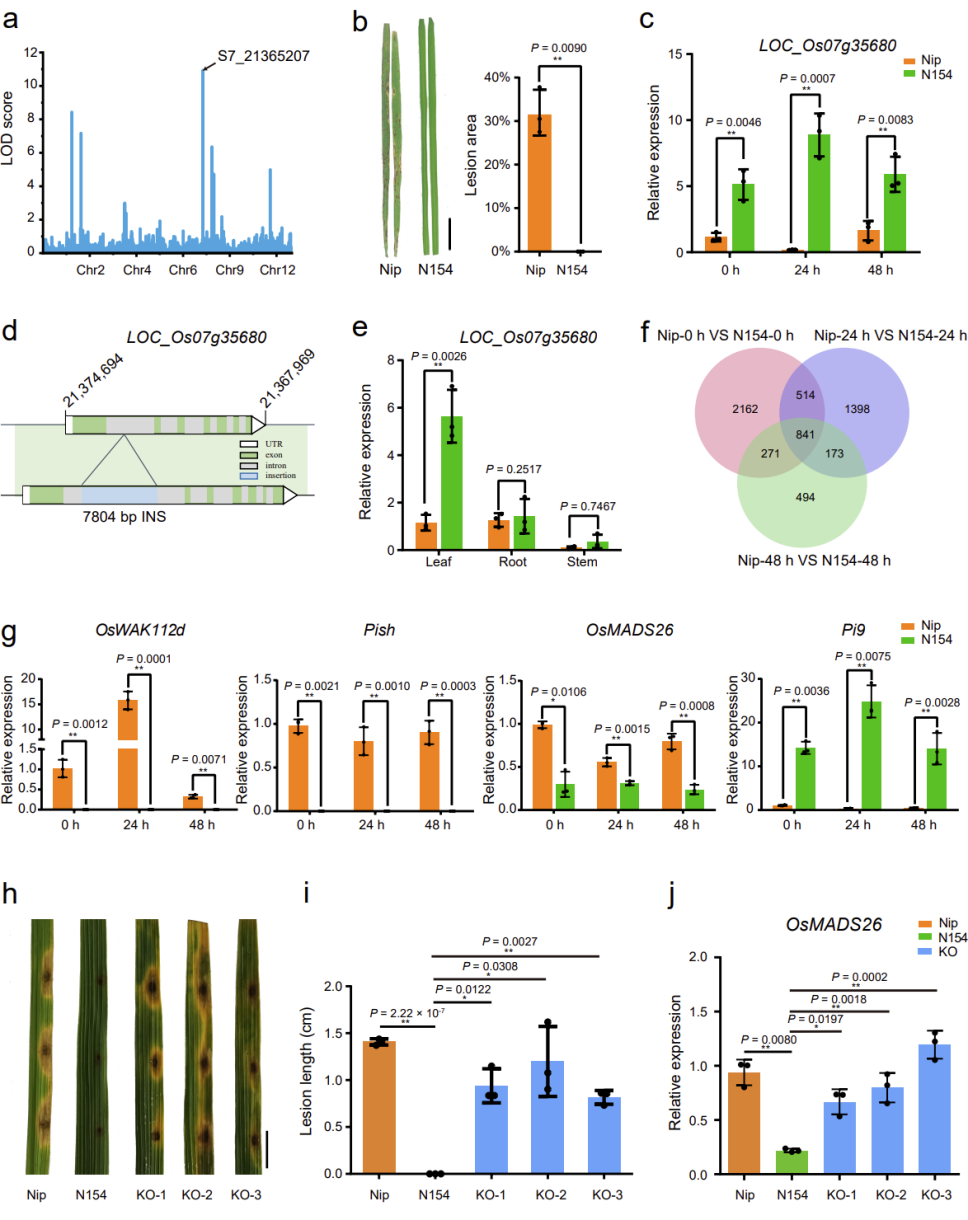

图2 两套置换系的遗传结构分析

作者利用构建的 “参考基因组+CSSL群体” 野生稻基因发掘平台, 鉴定出一个耐盐相关基因与一个抗稻瘟病基因,其生物学功能、SV对基因表达模式的影响在两套置换系中都相互印证。抗稻瘟病的受体激酶基因内含子上有一个7.8-kb的SV,增加了该基因的表达水平,在9311置换系中筛选出近等基因系,利用CRISPR/Cas9技术,转录组学数据以及定量PCR验证,证实该野生稻等位基因参与了

OsMADS2

6介导的水稻稻瘟病抗性。

研究结果为中国普通野生稻提供了一个单倍型无间隙参考基因组,并为野生稻新基因发掘提供了一个高效的平台,对稻种资源的创新与利用都具有重要意义。

图3 稻瘟病抗性基因鉴定与功能分析

中国农业科学院作物科学研究所已毕业博士研究生

黄婧芬

和北京大学现代农学院

博士生

张宜林

为该论文共同第一作者。北京大学现代农业研究院

何航

研究员,中国农业科学院作物科学研究所

杨庆文

研究员和

乔卫华

研究员为该论文的共同通讯作者。海南农科院三亚南繁研究院的

李亚鹏

博士,崖州湾实验室的

钱前

院士

参与了本项研究。该研究得到了国家重点研发计划(

2021YFD1200100

)和崖州湾实验室揭榜挂帅项目

(project of B21HJ0215)

的经费支持。

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-48845-6