近日,福耀科技大学通过审核,校长王树国在福耀集团年会上表示:“今年福耀科技大学就要招生了。”

曹德旺先生最近在视频中表示:未来对于筹建大学剩下来的钱,他将自掏腰包再补足100亿,作为大学的奖教助学基金,力推这个学校要成功。

值此时事,我们重读美国迈阿密大学黄全愈先生的文章《什么是教育的“基础”?——与曹德旺先生商榷》。

据说,文革结束后,中国派团赴美考察基础教育:

美国孩子加减法掰手指头还没算利索,就整天奢谈发明创造;

下午

1点多就放学回家;

课堂乱如集市……。

结论:

美国教育的

“基础”

太差,

20年后中国教育将赶上美国。

同年,美国也派团考察中国基础教育:

中国学生最勤奋,起得最早、睡得最晚,学习最好。

结论:

中国教育的

“基础”太强,20年后中国教育将赶上美国。

于是,我在《教育的基础》里提出,我反思了30多年的,很简单也很发人深省的问题:什么是教育的“基础”?

插队时,村长语重心长地说:“老弟啊,这只桶能装多少水?全看你手上那块最短的桶板!”

一只桶的装水量,取决于最差、最短的那块桶板

——多么朴质而深邃的水桶理论。

后来,远渡重洋来“洋插队”,导师说:“选修对您的祖国最有用的专业!”

我一直以为,中国的基础教育世界第一,没有世界一流大学,问题出在高教……于是,我选择了“高教管理”专业。显然,我忽略了一个反推的逻辑漏洞:

既然地基那么厚实,为什么不能“更上一层楼”?

于是,我顺着逻辑漏洞往下推……

任正非先生站得高,看得远,想得深:“国家的竞争,归根结底是教育的竞争”(任先生甚至把创新的希望寄予天赋少年)。我认为:

教育的竞争,首先就是基础教育的竞争!

一个人要上跃,先得下蹲,牢牢地脚踏“实地”——基础!

一栋大楼能有多宏伟?取决于基础夯得多敦多厚,而不是房顶有多尖多美。

许多人认为,中美之间“卡脖子”的是科技,其实,真正“卡脖子”的是教育!试问:科技从哪里来?来自教育!再往下问:

什么才是使科技强大的教育基础?

为什么我儿子与其他华裔孩子原来甩美国孩子七八十条街,但到高中,却被追上了?Why? 这就是我们要深挖的“要害”——什么是“基础”?

我反复深思“为什么”:哈佛、耶鲁、斯坦福、哥大……都在美国“排排坐,吃果果”;为什么从小只会傻玩的美国人,截至2021年获得333枚诺贝尔科学奖(约76%属美国自产)?为什么数学基础教育一路被吊打的美国,至2021年,仅哈佛(含校友、在职人员、兼职人员等)就获得18枚国际最高数学奖(菲尔兹)?

“玻璃大王”曹德旺先生在美国办了一家世界上最大的汽车玻璃单体工厂。这家工厂离我任教的大学约50公里,挺有名气。曹先生投资100亿元在国内办福耀科技大学,想对标斯坦福大学。为什么一流大企业叫“世界500强”,而顶尖大学叫“世界100强”?可能理由之一为:世界500强榜单,企业进进出出,某空调就曾昙花一现;但世界100强大学,罕见昙花。

投资100亿对标斯坦福是不太现实的。2023年,斯坦福收到的捐赠基金就达365亿美元,大部分用于学校的开支,包括工资、研究经费和体育经费等。斯坦福占地约33平方公里。1959年,学校将4平方公里长期、廉价地租给校友的公司和其他企业,由他们为学校提供各种研究项目和学生的实习机会。后来,这里“意识上”再向外扩张,慢慢地形成硅谷。斯坦福与硅谷,谁成就了谁?这份资产怎么算?怎么对标?曹德旺先生一腔热血投资教育,让人十分钦佩!但投资教育不同于投资企业……校长换了几任,有没有人跟曹先生认真谈过这个问题?

·

企业产“物”,学校出“人”。

·

企业追求利润最大化,即使“人”的动作重复、单一,也在所不惜;素质教育的目标是最大化开发人的潜能。

·

工厂生产的废品可扔掉,学校出的“废品”则会成为社会的负担。

·

企业可开除员工;义务教育阶段,学校不能随意开除学生。

·

企业的物与物不产生非正常接触的话,一般相安无事;而学生、老师、校长、家长构成了互动的能产生“化学反应”的教育生态环境。

·

企业是营利单位,学校是非营利的、公益性质的单位。

办教育要对标的,无非硬件和软件。曹先生一片热情地对标“硬件”(设施)。其实,对标设施,是钱可以解决的问题,需要三五年吧。然而,钱不能解决的“软件”(理念),没有一两百年(斯坦福建校于1891年),难以见效!

据说,斯坦福先生本人当年曾问哈佛校长:多少钱可以在加州复制一个哈佛……。

其实,教育(特别是大学)需要无形无值的“软件”(理念)传承;仅对标“硬件”(设施)是治“标”不治“本”。所谓“本”是教育的基础——“魂”!

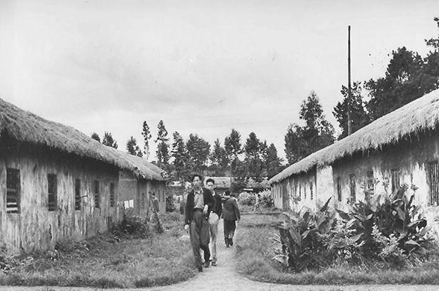

梅贻琦校长请梁思成夫妇给西南联大设计校舍。没钱没材料,设计方案一改再改。最后,梁思成把第五稿设计图重重地放在梅校长面前:“你们知不知道农民盖一间茅草房要多少木料?你给的木料连盖一幢标准的茅草房都不够!”最后,只有图书馆和实验室用青瓦做顶,教室用铁皮,宿舍则用茅草遮顶。

电影《无问西东》有个镜头:教室里学生们边听课边做笔记,雨声渐起,教授不得不提高声音,学生们向前倾斜身子仍听不清。铁皮屋顶的雨点儿太大,

教授干脆在黑板上写上“静坐听雨”,然后和学生一起正襟危坐,细听雨声。

2006年,我伫立在西南联大破旧的校舍旁,追念家父随迁徙大军入驻于斯,泪如雨下……虽然“硬件”无处对标,

但你能感受到一种无形无质的“魂”——无处不在的、无价的、传世的“软件”(理念)。

“文革”时,父亲凭记忆口述《背影》,说到朱自清的父亲爬过站台去买橘子……父子俩潸然泪下!我读大学时,即使听系里最乏味的老师讲解《背影》,仍觉得非常感人。儿子中文不算好,我让他读《背影》,感动父子俩的,还是这一段。父亲曾经参加和经历过发生在西南联大的不少学生运动和学潮,有一次,炸弹一响,他摔倒在地。父亲曾多次感叹:“怪啦,想爬就是爬不起来。”

有格调的大学,已夯实的“基础”无处不在。2003年,我应邀去华中科技大学作报告。到理工科大学谈“教育”,不敢想象会是什么场景,恐怕不是“鸡同鸭讲”,就是根本没人听我“弹琴”。报告定于晚上7:30开始,怕堵车,我们大约6:50提前到达。于是我们径直去会场,想休息一下,也等一等主办方的对接人员。谁知,一进会场,我们吓了一跳,会场早已座无虚席,连过道和地上都站满、坐满了人,甚至有人站在门外。我们以为走错了会场(大楼里有好几个报告厅,怕是科技名家的场子),连忙错愕地退出来,更错愕的是听众竟然爆发出了掌声(大概他们早就从广告中熟知我的面相)。

学生们为了听我的报告,至少提前一小时占座位。更感人的是,报告结束后,学生们把我团团围住,问了许多问题(甚至有我未曾考虑过的难题),久久不愿离去。

这种对教育的渴望、这种专注的眼神积淀了多深厚的理工科的“基础”啊

这种教育的基础,需要多厚重、多沧桑、多少层年轮世世代代口口相传的文化积淀!

顶尖大学往往都有很多独特的传统。比如,美国哥伦比亚大学法学院很强调“吾爱吾师,吾更爱真理”的理念,特别鼓励学生的独立思考、批判性思维、创造性思维,鼓励他们去追求真理和真相。

为了让学生能更贴近现实,学院常常外聘有丰富实战经验的律师、法官、检察官等来授课(美国没有法学学士,只有法学硕士和博士)。在“法庭辩论课”上,我儿子碰到了一件棘手的事。授课的是一位非常厉害的外聘教授。班里有两个亚裔学生,教授要求我儿子和另一个亚裔学生,每次上课时,一个戴帽子,另一个不戴,以示区别。尽管是外聘教授,尽管授课非常受欢迎,尽管她真有些“庖丁解牛”的功力……但我儿子认为,怎么分辨学生是你教授的事,不能分辨是你教授有问题,让我们戴帽子以示区别,就是对我们学生人格的侮辱!试想,班里每天都有一个人戴帽子以示与他人的区别,情何以堪!(后来,我的班上有一对双胞胎,我吸取教训,悄悄确认其中一人脸上有一颗不大不小的痣,才避免了尴尬。)种族歧视的嫌疑,有非常严重的后果。

于是,儿子给管学生的副院长写了一封信。副院长很快回信,说是彻夜难眠,恨不得马上天亮,可以当面向我儿子道歉……第二天,那位教授当堂道歉!

“吾爱吾师,吾更爱真理”,是哥伦比亚大学法学院崇尚的理念!

哥伦比亚大学法学院还有个传统,学期结束时,每位教授都要精心准备一个演讲——让目空一切的准法学博士们热泪盈眶的演讲。其中有位92岁高龄的教授,儿子说:“他的课上得还不错,但演讲更感人。”

教授说:“今天去超市买香蕉,售货员劝我买完全熟的,不要买太生的了(作者注:这是一个冷笑话——售货员担心他活不到香蕉变熟)……”学生们心一酸,他接着说:“你(售货员)每次都这样劝我,但是我已备好的课还没讲完哪……”

我听了都黯然泪下,我想等孙辈长大了也讲这个故事……

一位哥伦比亚大学博士的论文研究大学有代表性的建筑难以言表的“精神”——我说是“魂”,她深感认同。

建筑附着深厚的传统,但西南联大“无问西东”的“魂”,我却没法跟她说清。

前有西南联大铁皮屋顶的雨滴;后有华中科技大学的理工科学生席地聆听“教育”报告;外有哥伦比亚大学为了讲课坚信比香蕉成熟活得久的92岁的教授……

要对标的是沉甸甸的积淀!

难以对标的是斯坦福的“基础”,包括理念(吸引世界一流师生的教育观念)、课程(顶尖的专业和核心课程)、师资(前后有84位诺贝尔奖得主、8位国际最高数学奖菲尔兹奖得主、29位图灵奖得主;1995年,就有142位美国艺术与科学院院士、84位美国国家科学院院士、14位美国国家科学奖得主……)、教学(让学生没齿难忘的世界名师指点江山的课堂)……

其实,

最难对标的是斯坦福成百上千像谷爱凌般优异的世界一流学生

(我的一个学生已在名校当副教授,仍去斯坦福读博)。斯坦福的校友创办了英伟达、谷歌、雅虎、惠普、思科、耐克等世界著名企业(2011年,这些企业的资金合计约等于全球第十大经济体的资金)。甚至斯坦福三位华裔在读学生就创立了送餐服务平台DoorDash,成为亿万富翁。

西湖大学校长施一公说:“大学之大,不在大楼之大,而在大师之大。”

我认为,大学之(伟)大,不在大楼之(宏)大,也不在大师之(高)大,而在“基础之(强)大”,包括学生的“强大”!

18年前,我曾给《南方周末》写过一篇文章《一流的学生从哪里来》,主旨是与时任北京大学校长许智宏商榷:若世界一流大学至少必须具备四个一流——设施一流、管理一流、师资一流、学生一流,那么,中国最大的困难是实现“学生一流”。中国可以通过举国体制在财力上向北大清华倾斜,对标设施,在世界范围内招揽人才,完全可能在十年,甚至更短时间内,实现前三个“一流”。至于“学生一流”,则必须在全国范围内,从K-12(学前教育到基础教育)就开始扎扎实实地推行素质教育,否则北大清华不可能获得一流学生。

没有一流学生,北大清华就是无源之水、无本之木,就不可能在四年内培养出一流大学生或一流研究生。

18年前与许校长商榷,今天与施校长和曹先生商榷异曲同工。

大学有三大职能:教学、科研、服务社会。三者“基础之(强)大”,奠定了“大学之大”。如果大学培养不出源源不断、层出不穷的世界一流学生,只有“大楼之大”和“大师之大”,能算世界一流大学吗?

“玻璃大王” 当然清楚玻璃的质量与原料至关重要的关系,但福耀科技大学考虑过生源的合格吗?与其坐等生源(孩子从学龄前到高中毕业约需15年),不如投资100亿办幼儿园、中小学,让福建和俄亥俄州(美国福耀玻璃工厂所在地)联合建立K-12(幼儿园到高中)友好学校,甚至联合创办国际学校,

从“基础”之处,开始按照素质教育的理念培养浩浩荡荡、生气勃勃的生源。

商榷之二:是办“福耀实验小学”还是办“福耀科技大学”?

为什么曹先生办大学,不办中小学?可能他以为大学能够“坐享其成”地直接收获科技成果。

其实,

办好基础教育并不比办好大学容易

,福耀科技大学要招到满意的、顶用的本科生和研究生,还得从小学,甚至学前教育发力!我们从最基础的地方来谈谈福耀科技大学最关注的研究力。

新浪网“头条校园”曾请我参加“该不该取消本科毕业论文”的讨论。有学者建议取消本科毕业论文,这让我非常吃惊。美国8岁的小学生就开始写科研论文,国内竟有学者想把写研究论文的“起跑线”拉到研究生的教学楼。

“研究生”的定义是大学本科毕业后到高校或研究机构做研究的学生。把这个定义译成英文,美国人全蒙圈:为什么非要等大学毕业才能做研究?在他们眼里,没有哪个阶段的学生不能做研究。

从这里开始,福耀科技大学最关注的研究力的差距就拉开了。

儿子刚上小学二年级时,就开始写“科研论文”。一天,他一从学校回来,就缠着他妈妈带他去图书馆,说是要做关于蓝鲸的研究。听小屁孩说要做“科研”,我乐了一阵。那时,他刚能写由几个长点儿的句子拼凑成的所谓“文章”。

儿子说:“老师说,论文至少有三个问题,要写满两页纸。”

“科研”?“论文”?看着儿子一本正经的样子,我将溜到嘴边的俏皮话打住,赶紧让妻子开车带儿子去图书馆。

一周后,儿子完成了他有生以来的第一篇论文《蓝鲸》。

论文只有三张活页纸:第一张是封面,上面画着一条张牙摆尾的蓝鲸,还用细细的笔触画了一大群仓惶逃生的小虾。封面左下方工整地写着:XXX 著。论文含四个小题目:1.介绍;2.蓝鲸吃什么;3.蓝鲸怎么吃东西;4.蓝鲸的非凡之处。

这是我一生中看过的最简短,也是最让我感兴趣的论文。我感兴趣的不是儿子在研究中学到了什么关于蓝鲸的知识,而是

他从研究中获得了什么内化的能力。

从一开始,

他就必须用自己的脑子去思考,去筛选材料,去决定“研究”方向,去组织文章……这个收获比知道蓝鲸有多重、多长,有价值多了!

事实上,在这个阶段,我们不可能奢望孩子能写出惊天地、泣鬼神的论文,甚至根本就不要期望孩子能写出一篇稍微像样的论文。我们要的是,

在那篇四不像的、非常幼稚的论文里,埋下研究兴趣和研究能力的种子。现在,AI能为孩子一键生成甩《蓝鲸》千百条街的搜集观点的作文。问题是,我们想要一键毁坏孩子的“研究力”吗?

为什么要从小鼓励孩子做研究?为什么不能等孩子到了研究生阶段才做研究?

孩子的好奇心、想象力、形象思维与他们的年龄成反比,年龄越大,好奇心越弱。所以,

必须在孩子的好奇心、想象力、形象思维最活跃的阶段,鼓励孩子做研究,种下一颗良好的种子,就像在股票市场上买了潜力股,就等着来年的丰收。

如果一颗种子在发育阶段,没有得到适当的护理,没有得到科学的施肥和灌溉,没有充足的阳光,这颗种子就会缺养分。

等这颗缺养分的种子已基本定型,才移植到良好的环境(如福耀科技大学)中,就难以长成参天的栋梁之材。

关于蓝鲸的“研究”是在收集、整理前人的材料。后来,萌孩子还做了不少收集观点的“研究”。但这是必由之路,

我们要慢慢地把收集观点的孩子,引导上创造观点的道路。

到了中学,确定研究方法、实施研究计划的能力,就成为培养的重点。

七年级时(国内的初一),老师布置了科学研究的计划,唯一的要求是不能重复前人的研究,一定要有自己的独立见解。

儿子想出一个异想天开的课题:测试小白鼠的决策能力。这种题目,也只有不知天高地厚的毛头小子敢想敢干。

儿子到宠物店买了两只小白鼠,用一块硬纸板把狗笼一分为二,在硬纸板上一左一右开两个洞,再用两个一尺长的纸筒连接洞口。测试时,放上小白鼠最爱吃的奶酪,然后测试小白鼠钻过洞、取得食物的时间。

那几天,我和妻子都饶有兴趣地看儿子做实验。儿子拿着秒表,一丝不苟地记下小白鼠每次通过右边洞口获取食物的时间。

后来,儿子完成一篇正规的研究论文《小白鼠有决策能力吗》。

论文一步不差地模仿了“美式八股”,十页正文外加三页分析表格。从头至尾的叙述、说明和分析,有条有理!

他的结论刷新了我的认知:研究既没有支持小白鼠没有决策能力的论点,也没有支持小白鼠有决策能力的论点。因为如果小白鼠有决策能力,那只小白鼠就不该进左边的洞。但如果小白鼠没有一点儿记忆力,它也不可能多次成功选择右边的洞。结论是:小白鼠没有作出复杂决策的能力,但简单记忆和本能会影响它们作出决策。

学校举办了科研成果展览会,展示了一百多份研究报告。从校外请来的资深评委们评出了一、二、三等奖。儿子的论文获得了动物研究组一等奖。

看着人潮涌动、人声鼎沸的科研成果展览会,我突然意识到:这就是基础教育在一块块铺垫诺贝尔奖台的台基!

传统做学问的方式是“注疏解”:给经典“注”,然后在“注”中“疏”,再在“疏”中“解”。让人哭笑不得的是,连范仲淹到底是在楼上还是在楼下写《岳阳楼记》,也争论得呜呼哀哉。

钱学森质疑中国教育没有培养出“杰出人才”。其根本原因是只注重培养“收集观点”的人,不重视培养“创造观点”的人才。

我不厌其烦地详述从小培养科研能力的重要性和必要性,是想说明教育应该从基础做起!不打好基础教育的研究科学的“基础”,福耀科技大学能收获创造观点的大学生和研究生吗?

兴办成千上万的福耀实验中小学,远比办一所福耀科技大学有更深远的意义。兴办福耀K-12学校,不仅可以为福耀科技大学提供取之不尽的合格的生源,也可以为无数“德旺”“福耀”理工学院、职业大学和中专开辟源源不断的生源。

要从“根”上为千千万万的民众造福一个坚实的“基础”。