文/王新喜

来源:热点微评(ID:redianweiping)

支付宝这次改版引发热议,改版后的支付宝强化了生活服务业务,新增外卖到家、果蔬、商超、医药等便民生活版块,支付宝想要再造一个美团——从金融支付工具到数字化服务,再到生活平台。

支付宝已错失最佳布局时机窗口

支付宝到底能不能成功?在笔者看来,支付宝走本地数字化生活平台这条路是当下支付宝突破瓶颈应该走的路,只不过此刻入局恐怕已经晚了。

在笔者看来,美团能有今天,其实也有拼多多的功劳,在过去两年,阿里的重心在防御拼多多身上,让美团在一个相对安全与舒适的环境下进一步壮大。发展到今天,美团的体量与规模以及在本地生活等领域的布局已经形成了自身护城河壁垒。

在过去多年,阿里在阻击美团、布局本地生活业务上,一直未提到战略高度。

早在2015年,美团点评合并的时候,阿里就退出了美团的持股,重心扶持内部口碑,支付宝和手机淘宝都可以成为口碑的流量入口,外部扶持代理人饿了么,后来以95亿美元全资收购饿了么。但即便在这种情况下,在本地生活业务上,也并没有拼过美团。

其实早在2015年,阿里就应该祭出支付宝这张牌去打本地生活消费入口业务,支付宝既然可以开放流量入口给饿了么与口碑,为什么不能更早的亲自下场做本地生活服务呢?

支付宝在当时是一张比口碑与饿了么更有力量的王牌。

理由有二。其一是当时支付宝的信用体系已经解决了用户和商家之间信任机制问题,并且已经培育了大多数用户的移动支付习惯。

其二,彼时支付宝已拥有巨大的用户体量与支付用户规模,是高频的消费入口,布局本地生活业务是一种顺势而为,在彼时,支付宝还有足够的时间窗口培育消费场景,增加用户消费频率。

布局本地生活与它的支付属性是相连接与相契合的,如果早在2015年支付宝就早早布局,更早的实现商家和用户在支付宝体系内的商业闭环,支付宝在这一领域或许还能与美团一较高下,彼时移动互联网人口红利尚在,用户习惯尚未成型。而支付宝彼时并未亲自下场,白白错失大好时机窗口。

在笔者看来,或许当时阿里认为美团的本地服务业务与体量不足为惧,还不值得支付宝亲自动手。

毕竟,支付宝当时的重心还在金融业务层面,不过回到本地生活业务,支付宝今天再回首,在饿了么与口碑在美团多年的对抗搏击战中,多年长期处于下风,但阿里过去没有意识到美团的威胁,看着美团的市场一路坐大。

美团的市场份额在2017的时候是53.9%,而到了2019年,美团市场份额进一步提升,根据Trustdata移动大数据监测显示,2019年第二季度,美团外卖市占率进一步提升至65.1%,格局进一步稳固。

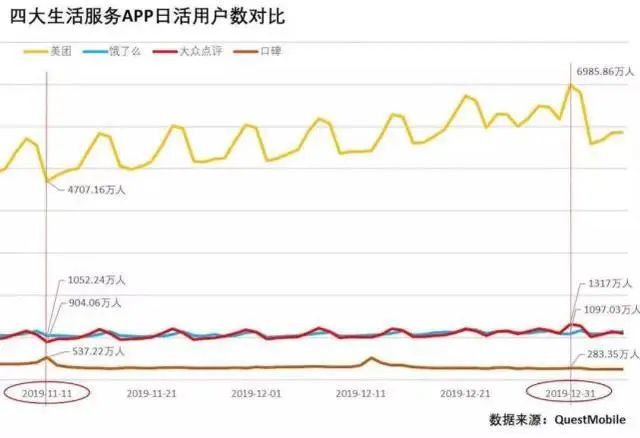

据QuestMobile数据显示,截至2019年12月31日,美团日活用户数已达到6985.86万,即将突破7000万大关。而同期饿了么日活用户数为1097.03万,在目前四大生活服务类APP中处于第三位,低于大众点评的1317万,高于口碑。口碑与饿了么与美团的差距变得越来越大。

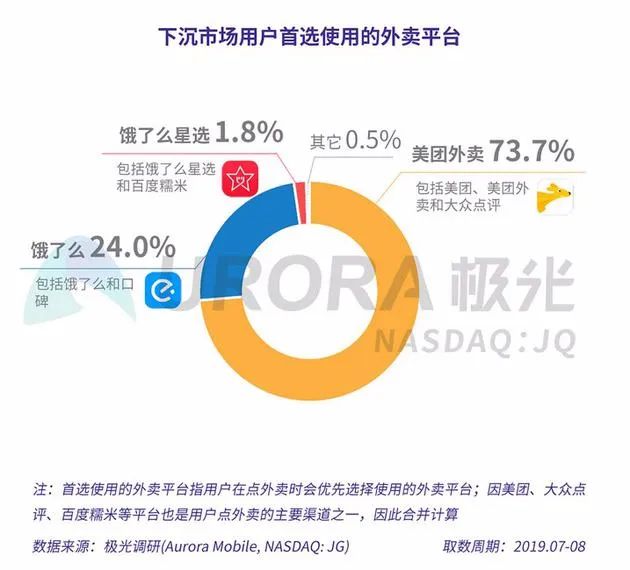

而在过去美团并不占绝对优势的下沉市场,美团外卖也全面领先了,根据2019年7月极光大数据显示,在下沉市场,首选使用美团外卖的用户高达73.7%。

阿里可能正在意识到一个问题:未来最大的竞争对手恐怕不是拼多多,而是美团。

在笔者看来,如果说阿里是实物电商,那么美团其实是服务电商,但随着美团的边界不断扩宽,其野心与盘子也越来越大,已经侵蚀到了阿里的核心腹地。

本地生活服务与即时配送业务其实应该是实物电商的一种水到渠成的业务延伸才对,但这层业务美团已经逐步坐大并且正在形成较深的护城河。

无论是在淘宝天猫买衣服买电子产品,还是在美团点外卖,看电影,订酒店、生鲜、鲜花蛋糕、医药用品、下午茶以及超市生活用品的配送,都是消费需求。只不过消费需求分紧急与不紧急的需求。

在天猫等阿里电商平台购物,是不那么紧急的需求。而在美团上的消费需求,更多是用户需要及时、快速满足的紧急消费需求。而阿里满足了不那么紧急的消费需求,美团更多是满足用户的紧急即时消费需求。

新零售背景下,宅居一族越来越多以及年轻一代即时消费习惯越来越强,正如QQ浏览器当年的那句广告词:“我要的,现在就要”。

许多原本可能落在天猫淘宝这种实物电商平台上的消费需求会转移到美团这种本地生活服务平台。尤其是即时刚需性生活类用品、临时急用的物品、医药品等需求往往都会转移到美团上快速满足。

因为美团的外卖业务提升了用户打开频次,培育了消费者的消费直觉,消费者各种临时的、对快速配送有要求的小需求,往往第一直觉考虑通过美团配送。

这其实就是高频带低频,这也是为何美团在除了核心的餐饮到店以外,美团在到店业务上抓住其他非标准化服务品类,不断拓展新的高GTV高毛利项目,如到家、果蔬、商超、医药、亲子教育、婚纱摄影、家居装修等。

这种用户消费习惯的转移本质上是对原有电商需求的一轮冲击与分流。

即时满足的消费需求离不开即时配送业务。据相关数据显示,2018年市场规模达到981亿元,预计2019年市场规模可达1312亿元。从订单来源上看,八成以上的订单来自外卖业务,这也带动了美团的即时配送能力。

据比达日前发布的《2019年第3季度中国即时配送行业发展报告》显示,在2019年第3季度中国即时配送平台订单量市场份额,饿了么独立品牌蜂鸟配送,订单量份额最高,达27.7%;新达达份额为27.2%;美团配送依托美团“超级大脑”即时配送系统实现全系统派单,份额为25.4%,位居第三,但总体三者差距不大。

根据美团官方数据显示,美团配送已在全国发展近万家配送站点、前置仓实体网络,服务于360多万商家和4亿多用户,覆盖2800余座市县,日活跃配送骑手超过60万人,已成为分钟级配送网络。

美团在配送业务上还有更大的野心,去年美团开放了配送平台,抢夺分钟级配送市场,美团在去年透露出来的想法是把配送业务做成基础设置,未来能覆盖到所有商业场景,承接第三方企业的配送订单。

当然配送业务也给美团带来沉重的成本压力,有数据显示,在2018年美团的配送成本达到305亿。但当前美团的配送业务规模不断扩张,也强化了它对3公里经济圈的配送掌控能力。

美团全力发展这种自营配送,是要满足那些消费频次高、时效要求高的消费者需求。

由于美团在外卖市场占比高,配送频次高,美团战略是通过规模与效率提升,降低单位配送成本,带动外卖之外的即时线上消费需求,而消费规模的扩大又能反向增加订单密度,这种速度与效率其实也迎合了当下众多消费者的即时消费需求。

阿里电商核心品类是服装,美团是外卖,美团外卖即时配送是主流,其速度与效率迎合抢占了消费者心智,即时配送能力阿里也很强,但阿里系电商货物配送主流还是传统快递仓储配送。

如前所述,当前用户对“外卖”的需求已不再局限于餐饮本身,正在养成鲜花、蛋糕、饮品、水果、生鲜、百货、药品等等上门配送的习惯,开放美团配送可以打造一个庞大、高效和低成本的同城物流网络。

美团能够利用外卖配送的空闲与冗余运力,优化配送效率与成本,强化商家的黏性与新商家获取能力,美团当下的扩张是无边界扩张,它能即时配送外卖,自然未来也能做到即时配送同城服装。这或许才是阿里所担忧的。

支付宝重回信息流有戏吗?

在一些观点看来,支付宝打通口碑饿了么、淘票票、飞猪、盒马生鲜等多个业务板块后,势必将对美团形成强大的攻势,抢走美团的市场份额。

但其实同样的观点,在当年饿了么被收购后与口碑组成了本地生活服务的核心板块,支付宝为其导流的时候,早已出现过多次。

完全复制美团的模式显然无法打败美团。因此我们看到支付宝在另辟蹊径——信息流模块也重回支付宝首页,之所以说重回,是因为2016年支付宝为了阻击微信而尝试的一次社交和内容信息流的功能改版,当时以失败告终。

如今信息流模式,对用户实行个性化推荐,让用户可以有刷不完的支付宝首页,继而培育用户习惯,从“人找服务”到“服务找人”的转变。

信息流模式是头条系与百度系运用于内容资讯平台杀时间的利器。

但这种信息流“服务找人”其实并不适用于外卖消费场景,因为用户点外卖或者即时配送的消费服务需求是抱着明确的目的与需求去的,而不是漫无目的去刷信息流。

让支付宝用户保持刷资讯与短视频的乐趣去刷外卖信息流打发时间,时不时消费一下,笔者认为这其中的难度是比较大的。

此外,本地生活服务与外卖业务的打造是有红利窗口的与服务资源壁垒在的,美团长期地推连接了大量商家,形成了稳定的服务模式,这其中有长期大量的人力/资金成本,以及打造骑手团队的庞大投入,随着市场份额持续走高,其实已经形成了坚固的护城河壁垒,用户习惯已经成型。

根据Trustdata在《2019年Q1移动互联网行业分析报告》中指出,美团外卖商家版APP平均每个商家的日均启动次数达到8.9次,商家侧对美团也形成了较高的依赖度。

整体而言,美团的核心业务——外卖这个市场基本上已经是饱和态势了,该覆盖的商家美团大致都已经覆盖,支付宝很难提供超出美团覆盖范围之外的商家服务,在外卖市场的打法只能依赖补贴战来争夺商家与用户。

争夺外卖市场份额,难点还在于用户的习惯与心智定性,用户心智决定了路径依赖,美团在核心外卖业务上已经完成了对用户心智的占领,要用户转移平台,除非以重大的利益去诱惑。