作者:程兆谦 龙美娟 王世良

如果一家企业实力雄厚,但有些跟不上时代潮流,也就是有些“老”了,怎么办?

没人甘心被淘汰掉,一个可能的途径就是并购那些新鲜的、更有活力的中小型企业,让它们成为自己的一部分,甚至取代原来的核心业务,从而刷新自己。

这种“并购刷新”策略可以在很多大企业的历史上看到,然而,与其他并购一样,它的成功率也不高,雅虎就失败得非常彻底。

不过,有一家企业做得很好,它就是美国的迪士尼公司。通过一连串并购,它一次次地摆脱了危机,成为近20年来世界上最大、最成功的娱乐帝国。

我们将评估与分析迪士尼所做的并购,还会将它与其他企业如雅虎所做的并购进行比较,以更宽广的视角甄别真正关键的原则与要素。

雅虎作为早期最有影响力的互联网企业,市值最高时达到1300亿美元,然而很快就进入下滑轨道,转而寻求通过并购来重建辉煌,特别是在玛丽莎·梅耶尔(Marissa Mayer)担任CEO期间(2012年~2016年)。

有统计指出,雅虎历史上共进行了114次并购,单在梅耶尔治下就进行了49次,总共耗资在百亿美元以上,但几乎数不出哪一次并购给雅虎带来了显著的贡献。

1.

清晰有力的战略是基本前提

雅虎的并购之所以失败,与其自身的战略迷失有着直接的关系。

雅虎具有很强的媒体“基因”,杨致远曾说:“如果我们是个软件工具公司,就会被微软挤垮,如果我们是一个出版物,就像《时代》杂志一样有一批忠实的读者,那么就会长期发展下去。”因此,雅虎长期坚持以手工编辑目录的方式来把控内容,吸引互联网用户。

然而,这种“内容+搜索”的模式在谷歌“单纯搜索”模式冲击下变得越来越笨拙,难以适应互联网的发展和用户的需求。但是很遗憾,雅虎一直找不准新的战略定位。

于是,我们就看到雅虎的CEO频频更换,仅2011年就换了3个,杨致远复出也无济于事。在这样的背景下,即使收购了大量各式各样的公司,但从未有效地整合在一起,只是“买过来”,然后在自然的(市场竞争)和人为的(创始人离开)消耗中失去价值。

这就涉及一个概念——

战略匹配性

(Strategic Fit)。它要求企业在并购之前最好有一个清晰有力的战略,而并购是实现战略的组成部分,承担着特定的战略使命,如进入某个市场,加强某个流程环节、技术短板等。

战略的价值是为风险高、不确定性强的并购之旅注入“确定性”,带来明确的方向和目标。明明白白的并购肯定比盲目并购成功概率高得多。

其实,迪士尼也犯过类似错误。在互联网最热时期,迪士尼收购搜索引擎公司Infoseek,并投入10亿美元打造门户网站Go.com,准备与谷歌和AOL(美国在线)抢市场,但很快互联网泡沫破灭,网站也就被关闭了,因为迪士尼发现要投入的资源远远超过原来的预想。

这样的并购行动不得不说是盲目的、赶时髦的,而不是在头脑清醒下采取的战略行动。

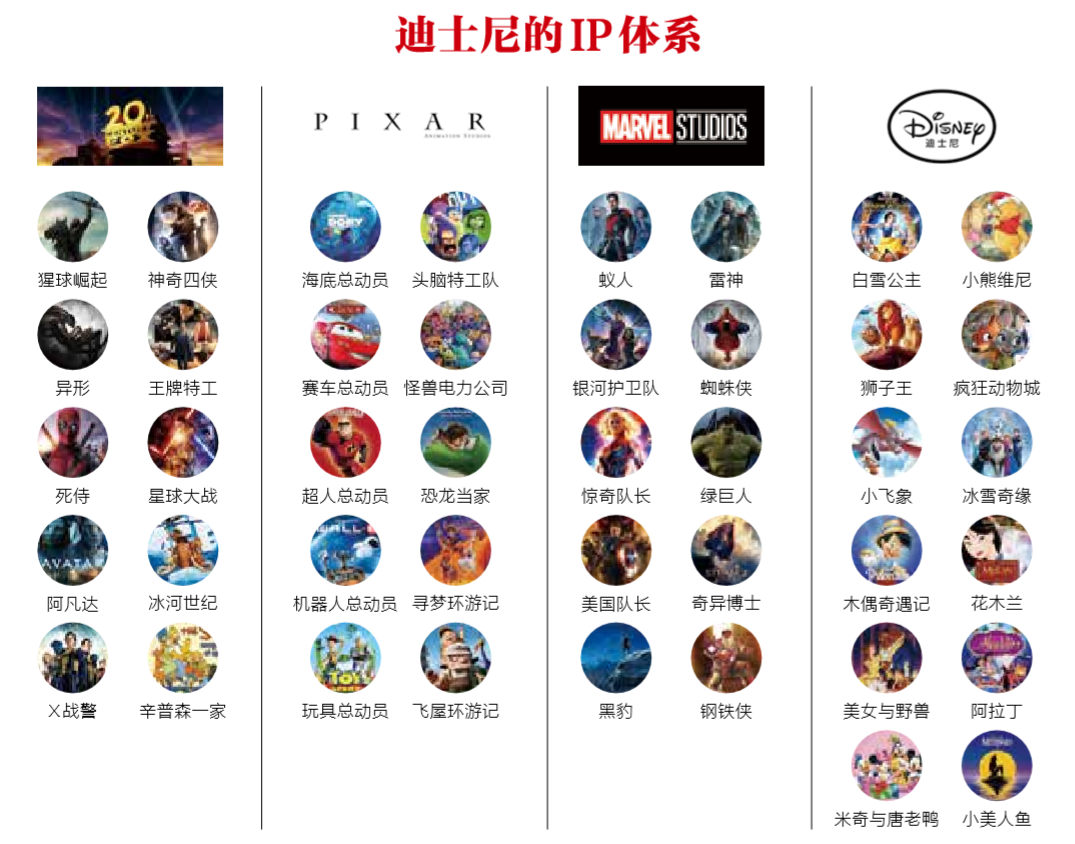

相对来说,收购皮克斯、漫威、卢卡斯的战略诉求很明确,就是要推出更优质的内容产品,借助高科技与顾客连接,以及促进迪士尼在全球市场的发展,这与CEO艾格提出的“内容、科技、全球化”战略完美匹配。

2.

雄厚实力与互补协同

人们常常用婚姻来描述并购,而婚姻的幸福显然需要双方的共同努力。但有意思的是,很多时候并购企业忽略了这一点,一味地从“我”的角度考虑可以通过并购得到什么,却很少考虑“我”应该贡献什么,以及如何尊重、保护对方,让对方保持特色,发挥潜力。

而恰恰后一点,常常是并购(婚姻)能否成功的关键。这也才是“1+1>2”协同效应的本义。

坦白说,

如果并购方没有做出足够的贡献,没有给予被并购方足够的尊重,在后者看来,并购就很像“掠夺、占据、侵略”。

在这样的印象下,被并购方是否会愿意全情投入、做出自己的贡献呢?以人之常情理解,很困难!这就是上汽收购韩国双龙后,双方闹得不可开交的主要原因。其他并购中的冲突,也是如此。

从这里自然可以推演得出:

并购企业实力越雄厚,能够为被并购企业带来的帮助越大,并购自然越容易成功。

从迪士尼的案例来看,它曾经尝试发展游戏部门,也做了不少并购,如Living Mobile、Playdom、Tapulous等,但迪士尼在游戏领域的积累有限,所以面对激烈的竞争,心生退意,2016年宣布停止自主游戏研发。

相比较而言,在影视制作和发行上,迪士尼的实力太强大了。与皮克斯、漫威这样的优质内容提供商合作,无论是成功概率还是商业化水平,都是非常可观的。皮克斯之所以愿意委身于迪士尼,也正是看中了迪士尼这些长处。

乔布斯曾对皮克斯联合创始人艾德·卡特姆(Ed Catmull)和首席创意官约翰·拉塞特(John Lasseter)说,迪士尼能为皮克斯带来很多东西,包括营销和发行的帮助、一个更大更坚实的平台。

他表示:“现在来看,皮克斯只是一艘游艇。但通过合并,我们就像登上了一艘巨大的远洋客轮,我们就能够经受住大风大浪和恶劣天气的冲击。”

3.

平台嵌入式整合与宽松氛围

对于大公司收购小公司来说,平台嵌入式整合应该是较好的选择。这种模式一方面意味着要发挥平台强有力的支撑,弥补被并购企业的短板,另一方面则要清楚被并购企业的优势是什么,给予足够的空间,容许其发挥。

对于电影这样的创意行业,后一点尤其重要,因为最有价值的部分就是人们的头脑——他们的创意与激情。

很遗憾,雅虎在一系列并购中,既没有发挥平台的作用,也没有让被并购企业的力量有用武之地。

而在迪士尼,艾格树立了很好的典范。2006年收购皮克斯之后,他不仅尊重和保护皮克斯,还邀请卡特姆和拉塞特领导迪士尼动画工作室,实际上相当于同时掌管皮克斯和迪士尼这两个动画部门。

结果效果颇佳,不仅皮克斯持续推出佳品,如《头脑特工队》《寻梦环游记》,还帮助迪士尼动画工作室持续推出《无敌破坏王》《冰雪奇缘》《疯狂动物城》等优秀影片。

迪士尼的成功说明了通过并购来刷新的可能性与价值,雅虎案例则表明了它的风险。不仅如此,即便迪士尼如此成功,我们认为它依然面临着问题。

1.

并购刷新策略是具有普遍价值的战略选择

并购刷新策略是一种非常有价值且具有普遍意义的战略选择。理解这一点,要从两个层面来看。

首先是

企业层面

。

所有企业都受制于周期规律,一般包括萌芽期、成长期、成熟期、衰退期,形似S型曲线,换言之,企业发展到一定程度,就不得不面对衰退的命运。

而为了打破这种命运,就要探索、创新、实验,希望再起一条新的S型曲线——一般称为“二次创业”(其实还会有三次创业、四次创业)。

但这很不容易,因为探索、创新和实验可能会失败,原因可能来自外部,如竞争激烈、顾客不认同,也可能来自内部,主要与企业的惯性、能力局限有关。

而无论是哪方面的原因,运用并购刷新策略都可在一定程度上予以化解。比如,收购一个初步通过市场验证的企业,而它也发展出了与并购企业不同的惯例和能力。

在这样的情况下,并购既会提高被并购企业的成功可能,又可丰富和更新并购企业的组织惯例和能力,有利于打破路径锁定造成的桎梏。

然后是

企业与环境的互动层面

。

近些年,环境愈发复杂与动态,企业也相应地变得越来越无助和脆弱。

一方面,环境的复杂化会造成很多对企业来说陌生的“小生境”,在其中,一些变化酝酿、发生、发展,从而产生颠覆性的创新与企业。这种环境上的疏离是很多颠覆性创新在其存在很长时间里不被人们“看见”(也看不懂)的重要原因。

另一方面,环境变化速度比变化本身更让企业头疼,它意味着留给企业的反应时间被压缩得很短,自主探索和试错的时间也随之减少,企业变得更茫然。

2.

并购刷新策略的成功条件比较苛刻

正如人们所知,并购有很多类型,本文探讨的并购刷新策略是很少论及的类型——“年老的”企业收购“年轻的”企业,目的是让自己变得更年轻、更有活力。

理论容易理解,实践取得成功并不容易。从迪士尼案例及其与雅虎案例的对比中,我们得到很多启示,建议企业重点关注如下方面:

●

被并购企业的商业化价值已被验证,而不是虚无缥缈的;

●

双方业务相关性强;

●

一方所欠缺,恰是另一方所长,互补性确凿;

●

市场需求明确可预测;

●

并购企业可给予的财务和管理支持有足够深度;

●

双方对未来战略意图的认知一致;

●

双方推崇相似或兼容的管理方式、价值观。

这些要素涉及被并购企业、并购企业,以及双方的匹配性——战略匹配性与组织匹配性,不过,其中大多数都不是传统并购尽职调查的重点,甚至很少涉及——这恐怕正是很多并购失败的重要原因。

这些要素可以让企业更全面地关注并购,而不只是将聚光灯打在被并购企业身上,以及财务、法律的内容上。虽然漫威很有潜力,但如果是别的电影公司,比如索尼,收购它,是否也能取得类似成功呢?恐怕很难!

3.

并购刷新策略的不利之处

没有一种策略是完美的,即使是那些非常成功的策略。因为随着时间推移,它们会逐渐暴露出短处,也会激发削减其效用的其他力量。

如前文所说,迪士尼近几年如此成功,远超其他电影公司,但还是有人跳出来“砸场子”,而且不是一般人,是马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese),美国电影界的殿堂级人物,被称为“电影社会学家”,《出租车司机》《愤怒的公牛》《禁闭岛》等经典影片的导演。

2019年10月接受采访时,他隐晦地批评了大受欢迎的漫威电影,声称“它们在我看来似乎和主题公园更为接近,而非我这一生所熟知和热爱的电影”。