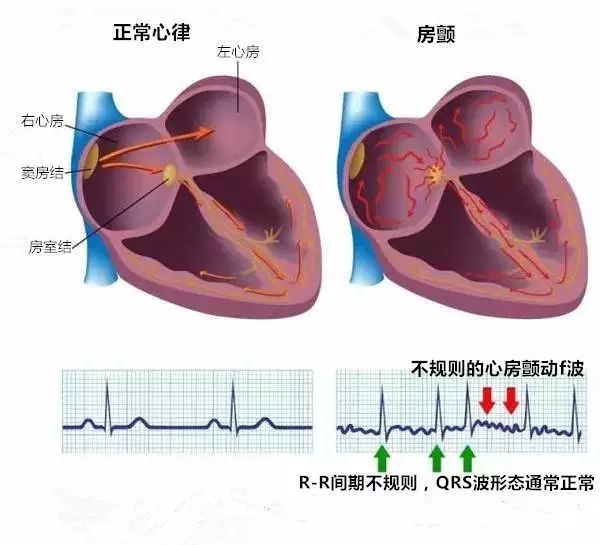

房颤是指规则有序的心房电活动丧失,代之以快速无序的颤动波,是严重的心房电活动紊乱。心房无序的颤动即失去了有效的收缩与舒张,心房泵血功能恶化或丧失,加之房室结对快速心房激动的递减传导,引起心室极不规则的反应。因此,心室律(率)紊乱、心功能受损和心房附壁血栓形成。

心电图特征包括:

1. P波消失,代以不规则的心房颤动f波,频率约350~600次/分;

2. R-R间期不规则,心室率通常在100~160次/分之间;

3. QRS波形态通常正常。

房颤分为初发房颤(initial event)、阵发性房颤(paroxysmal AF)、持续性房颤(persistent AF)及永久性房颤(permanent AF)。

初发房颤:

为首次发现的房颤。

阵发性房颤:

指持续时间

持续性房颤:

持续时间>7天的房颤,一般不能自行复律,药物复律的成功率较低,常需电复律。

永久性房颤:

不能终止的房颤或是终止后又复发的房颤,持续永久性存在,常需要控制心室率和必要的抗凝治疗。

房颤常见的病因包括高血压病、冠心病、心脏外科手术、瓣膜病、心力衰竭、心肌病、先天性心脏病、肺动脉栓塞、甲状腺功能亢进症等。与饮酒、精神紧张、水电解质紊乱、严重感染等也有关;此外还可以合并有其他类型心律失常。

1. 心悸

感到心跳加快,伴有乏力或感劳累;

2. 眩晕

头晕眼花甚至昏倒;

3. 胸部不适

心前区疼痛、压迫感或者不舒服;

4. 气短

在轻度体力活动或者休息时感觉呼吸困难,有些病人可能没有任何症状。

此外,房颤时心房丧失收缩功能,血液容易在心房内淤滞而形成血栓,血栓脱落后可随着血液至全身各处,导致脑栓塞(脑卒中)、肢体动脉栓塞(严重者甚至需要截肢)等。房颤患者脑卒中的高危因素包括以前有栓塞病史、高血压病、糖尿病、冠心病、心衰、左心房扩大等。

房颤的危害主要包括3方面:

首先是发作时心慌、胸闷、头晕疲乏、晕厥等症状严重影响患者生活质量。

其次,

房颤最主要的危害是增加中风的发生率

,据统计房颤患者中风发生率是无房颤患者的5倍,经常导致患者口角歪斜、半身不遂,严重者甚至死亡。临床上因房颤而致残的案例时有发生。

此外,房颤恶化到慢性阶段后,患者往往出现体力活动能力下降,轻微活动即感乏力、气急,甚至出现夜间不能平卧,双下肢浮肿等心衰症状。

1. 治疗原则

(1)恢复窦性心律 只有恢复窦性心律(正常心律),才能达到完全治疗房颤的目的,所以对于任何房颤病人均应该尝试恢复窦性心律的治疗方法。

(2)控制快速心室率 对于不能恢复窦性心律的房颤病人,可以应用药物减慢较快的心室率。

(3)防止血栓形成和脑卒中 房颤时如果不能恢复窦性心律,可以应用抗凝药物预防血栓形成和脑卒中的发生。

对于某些疾病如甲亢、急性酒精中毒、药物所致的房颤,在祛除病因之后,房颤可能自行消失。

2.药物治疗

目前药物治疗依然是治疗房颤的重要方法,药物能恢复和维持窦性心律,控制心室率以及预防血栓栓塞并发症。

转复窦性心律(正常节律)药物:

对于新发房颤因其在48小时内的自行复窦的比例很高(24小时内约60%),可先观察,也可采用普罗帕酮或氟卡胺顿服的方法。房颤已经持续大于48小时而小于7天者,能用静脉药物转律的有氟卡胺、多非利特、普罗帕酮、伊布利特和胺碘酮等,成功率可达50%。房颤发作持续时间超过一周(持续性房颤)药物转律的效果大大降低,常用和证实有效的药物有胺碘酮、伊布利特、多非利特等。

控制心室率(频率控制)的药物:

控制心室率可以保证心脏基本功能,尽可能降低房颤引起的心脏功能紊乱。常用药物包括: