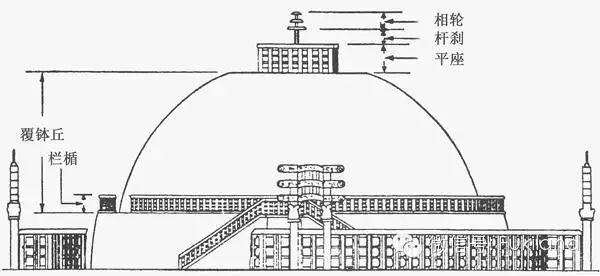

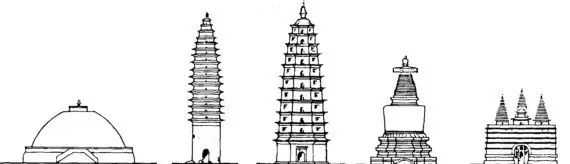

佛舍利塔的建筑,在佛教界,是不分地区与部派的。经过长时期的演化,塔形成为多姿多采的。

塔的形态,依律部所传,已有部派的色彩,但还可以了解出原始的形态。

《摩诃僧衹律》

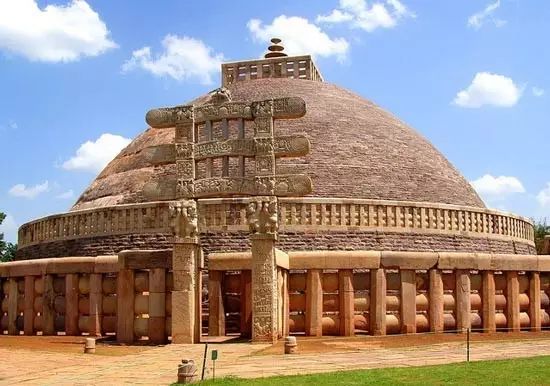

卷33说:“下基四方,周匝栏楯。圆起二重,方牙四出(“塔身”)。上施盘盖;长表轮相”。

《僧衹律》所传的佛塔,是“塔基”、“塔身”、“盘盖”、“轮相”——四部分组成的。

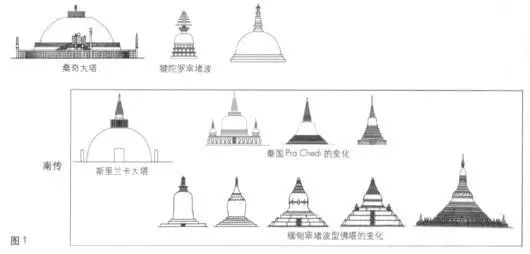

印度桑奇大塔

《根本说一切有部毘奈耶杂事》

卷18说:

“佛言:应可用砖,两重作基。次安塔身。上安覆钵,随意高下。上置平头,高一二尺,方二三尺,准量大小。中竖轮竿,次着相轮;其相轮重数,或一二三四,乃至十三。次安宝瓶”。

说一切有部所传的佛塔,是“塔基”、“塔身”、“覆钵”、“平头”、“轮竿与相轮”、“宝瓶”——六部分组成的,比大众部的要复杂些。

拉合尔博物馆石雕窣堵波,此塔出土于西尔克里(sikri)

《善见律毘婆沙》

卷3说:“当先起基,与象顶等。……塔形云何?摩哂陀答言:犹如积稻聚。王答:善哉!于塔基上起一小塔”。

这是南方的古老传说,当时仅分“塔基”与“塔”(身)二部分。

所起的“小塔”,《一切善见律注序》与《大史》,都说与王的膝骨一样高,并且是用砖造成的。

塔(身)是塔的主体,如稻谷堆一般,那不可能是圆锥形,而是半圆的覆钵形。

依《杂事》说,在“塔身”与“平头”间,加一“覆钵”,那是塔身的形态虽已经变了(《僧衹律》是圆形的二层建筑),还没有忘记旧有的覆钵形。

“覆钵”上有长方形的“平头”,那是作为塔盖用的(《僧衹律》名为“盘盖”)。

约“塔身”说,原与加土成坟的形态相同。现存Sāñci大塔,犍陀罗Gandhāra的Manikyala塔,塔身都作覆钵形,与锡兰的古说相合。

从“塔基”到“平头”,是塔;“轮竿”以上,是标记,如基督徒在墓上加十字架一样。

“轮竿”直上(后来有一柱的,三柱的,多柱的不同),中有“相轮”。Sāñci大塔是三轮,Manikyala塔是二轮。

塔上的“相轮”,起初可能没有一定,后来北方才依证果的高低而分别多少,如《根本说一切有部毘奈耶杂事》卷18说:“若为如来造窣覩波者,应可如前具足而作。若为独觉,勿安宝瓶。若阿罗汉,相轮四重;不还至三;一来应二;预流应一。凡夫善人,但可平头,无有轮盖”。

拉合尔博物馆石雕窣堵波,此塔出土于西尔克里(sikri)

“相轮”的或多或少,是说一切有部的规制。上端安“宝瓶”,《僧衹律》等都没有说到。大概最初用瓶分佛的舍利,所以用瓶来作佛舍利塔的标识。其实,塔在早期是没有标识的,标识就是塔旁建立的崇高石柱。从《大唐西域记》所见,传为阿育王所造的塔,塔旁大多是有石柱的。塔与柱合起来等于中国的“封”(墓)与(标)“识”了。

《五分律》

说:塔有三类:“露塔、屋塔、无壁塔”。

《四分律》

也说“塔露地”与“屋覆”;

《毗尼摩得勒伽》

,

说“偷婆”、“偷婆舍”二类。“无壁塔”可说是“屋塔”的一类,不过没有墙壁而已。

微缩佛塔中的佛舍利

塔,不外乎“露塔”与“屋塔”二类:“露塔”是塔上没有覆蔽的,“屋塔”是舍利塔供在屋内的。

从后代发展的塔型来看,也只此二类。

一、从“露塔”而发展成的:

古传“塔基”与象一样高,要上去,必须安上层级。

这样的露塔,在向高向大的发展中,如缅甸的Soolay塔,泰国的Ayuthia塔,在覆钵形(也有多少变化)的塔身下,一层层的塔基,是“塔基”层次的增多。

平头以上,作圆锥形。

南方锡兰、缅、泰的塔式,是属于这一类型的。

二、从“屋塔”而发展成的:

“塔身”作房屋形、楼合形(北方乌仗那的瞢揭厘,就是稻谷楼合的意义),于是三重、五重、七重、九重、十一重、十三重的塔,特别在北印度、中国、日本等地发达起来。

这样的塔,可说受到相轮(一至十三)的影响;当然上面还有相轮。

而原有覆钵形的塔身,作为覆钵形而安在塔身与相轮的中间。

这种屋(楼合)塔,层次一多,又成为“露塔”了。

造塔的趋势,是又高又大又多,到了使人惊异的程度。

塔的向高大发展,是可以理解的。塔要建在“高显处”、“四衢道中”、“四衢道侧”,主要是为了使人见了,于如来“生恋慕心”,启发信心。

古代在塔旁建立高高的石柱,也就是为了引起人的注意。

但与膝骨一样高的塔身,如建在山上,远望是看不到的。如建在平地,为房屋、树木所障隔,也就不容易发见。在“四衢道侧”,与出家众的住处不相应,而且也难免烦杂与不能清净。塔在僧众住处的旁边(或中间)建立,就不能不向高发展了。

塔高了,塔身与塔基自然要比例的增大。总之,塔是向高向广大发展了。

现在留存的古塔,

在北方

,如犍陀罗地方的Darmarajka,Manikyala,Takti-Bahi,Ali Masjid塔,都是公元前后到二三世纪的建筑,规模都很大。

在南方

,

公元前一世纪中,锡兰毘多伽摩尼Vaṭṭagāmaṇi王所建的无畏山Abhayagiri塔,塔基直径约三百六十尺,塔身直径约二百七十尺。法显说塔高四十丈。更高大的,公元二世纪中,迦腻色迦Kaniṣka王所造大塔,晋法显所见的是:“高四十余丈,……阎浮提塔,唯此为上”。北魏惠生所见的,已是“凡十三级,……去地七百尺”了。当然

最高大的

,还要推公元六世纪初所建,洛阳的永宁寺大塔了,如《洛阳伽蓝记》卷1说:“有九层浮图一所,架木为之,举高九十丈。有剎复高十丈,合去地一千尺。去京师百里,已遥见之”。

北魏洛阳永宁寺塔

塔的越高越大,除新建大塔而外,多数是在旧塔上加盖新塔,如阿育Aśoka王增建迦诺迦牟尼Kanakamuni佛塔那样。

现存的Sāñcī大塔,也是在古塔上增建所成的。

锡兰传说:Mahiyangaṇa塔,起初是小型的青玉塔。

舍利弗Śāriputra的弟子沙罗浮Sarabhū,取佛的颈骨,纳入塔中,再建十二肘高的石塔,覆在上面。天爱帝须Devānaṃpiyatissa王子Uddhacūlābhaya,更增建为三十肘高。到度他伽摩尼Duṭṭhagāmaṇi王,更作八十肘高的大塔,盖在上面:这是不断加建加高的实例。

迦腻色迦王大塔,也是这样的,如《大唐西域记》卷2说:

王“见有牧牛小竖,于林树间,作小窣堵波,其高三尺。……周小窣堵波处,建石窣堵波,欲以功力,弥覆其上。随其数量,恒出三尺。若是增高,踰四百尺。基址所峙,周一里半。层基五级,高一百五十尺,方乃得覆小窣堵波。王因嘉庆,复于其上更起二十五层金铜相轮。……营建才讫,见小窣堵波在大基东南隅下,傍出其半。王心不平,便即掷弃,遂住窣堵波第二级下石基中半现。复于本处更出小窣堵波”。

这一传说,法显、惠生等都有传述,近于神话。然以事实推论,也只是在原有小塔上作大塔,为了使人见到旧有小塔,所以将小塔露出一些。这是越建越高,越建越大的趋势。

建塔是声闻部派佛教的特色,大乘佛法也继承了下来。

说到塔的多少,北方还不如南方。

在南方,不但塔很多,如缅甸Mandalay附近的四百五十塔,成为塔的世界。Pegu的Shwemauddu大金塔的基坛上,有数十小塔。Java的Borobudur塔周围,有七十二塔。或是塔群,或是多数小塔来庄严大塔。塔不但高大,而且众多。

建造舍利塔所形成的无数建筑,代表了那时佛教的形式化与艺术化的倾向。

塔身上精美的雕刻

拉合尔博物馆石雕窣堵波,此塔出土于西尔克里(sikri)

高大的舍利塔,建筑材料主要为砖、石、木;形式为圆、方或八角。

塔基、塔身、平头、覆钵、轮竿与相轮、金瓶──塔的结构,自身就是一项庄严的供养。

再加上精工的雕刻,形形式式的绘画。《僧衹律》说“金薄覆上”,就是大金塔那样的作法,金光闪闪,庄严中增加了尊贵的气息。

信众们平日(或节日)对于塔的供养,有香与华鬘;珠鬘、璎珞、幢幡、伞盖、灯明、饮食。

或以伎乐歌颂来供养,那是在诚敬中带有欢乐的成分了。

依《僧衹律》:中央是大塔,四面作龛,龛是供佛像的。在塔的四面,作种种的园林、水池,四面再建支提。大众部Mahāsāṃghika的塔园,不仅是建筑庄严,而又园林化。塔在一般人的心目中,是尊敬的,庄严的,又是艺术化的,越来越接近大乘的风格。

不过,塔在印度,始终是宗教的信敬对象,还不会如中国那样的佛塔,部分发展为点缀风景,“登临眺望”;或者神秘化为镇压风水(或妖怪)的东西。