|阿拉伯史系列/周四更新/竹鼠 (撰文)|

书接上回:

奥斯曼帝国史:尼罗河的旧梦与新生(上)

公元1798年7月某天,是埃及名港亚历山大港平平淡淡的一天。

自从二十五年前艾卜勒帕夏打跑了自己的岳父并成功的从奥斯曼苏丹那里取得了“合法”割据埃及的权利之后,整个埃及的时间似乎倒退回了奥斯曼人不曾来到埃及之前的日子:艾卜勒和他的后继者们——那些出身奴隶的马穆鲁克又一次成为了埃及老百姓沉重的负担。

亚历山大的位置十分紧要,

自古就是地中海的著名港口

马穆鲁克人好斗暴躁的脾气,即使是已经位居人臣百余年也依然没有被磨平:这片被尼罗河浇灌的肥沃土地本来已经在奥斯曼统治的短暂时期之内略微得到了恢复,此刻大片大片的农田和村庄又要因为马穆鲁克贵族争权夺利的内斗而毁于一旦。即使是商业繁荣的亚历山大港,商人和市民们也要背负着日益增多的赋税,一日三惊的提防自己的城市被其他势力攻击。

在这动荡不安的气氛弥漫之时,亚历山大港迎来了一位来自欧洲的不速之客

:此人就是已经在法国,甚至欧洲颇有名气的法国将领:

拿破仑.波拿巴

,他带着二万多法国士兵和一支舰队组成的庞大队伍从天而降,出现在了亚历山大市民的面前。

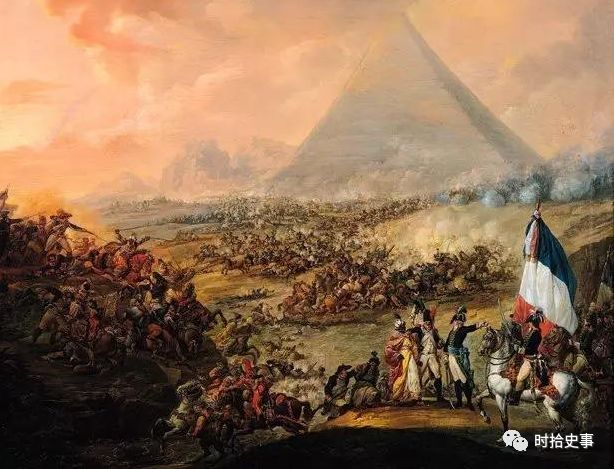

拿破仑远征埃及,在金字塔下和马穆鲁克人十万军队作战,轻易击溃这群乌合之众

拿破仑的士兵迅速的占领了整个亚历山大。装备落后,纪律涣散的马穆鲁克中世纪步兵们几乎毫无反抗之力,悉数被杀或是驱逐出城。

随后,拿破仑向城内的市民们发布了一张用阿拉伯语书写的公告,这张公告明确的提出了他本人的两个观点:

第一,我拿破仑强烈的谴责了统治埃及的马穆鲁克贵族们。

拿破仑的公告里直接谩骂说他们不仅不在我这个欧洲人的眼里都不算是个好人,哪怕是在穆斯林群体的眼里,也都不是什么好穆斯林——真主不是说穆斯林都是兄弟姐妹吗?你们天天和自己的兄弟姐妹打的死去活来的算是咋回事儿?除了打仗和祸害老百姓,这帮人其他的啥也不知道,白白的占这埃及这肥沃的土地毫无作为,简直是可耻可恨。

第二,拿破仑充分表达了自己对“崇高的阙下”,也就是这片土地名义上的君主奥斯曼苏丹的敬意。

并表示我这次来不是一次入侵。我是实在看不下去埃及人民遭受马穆鲁克贵族的残酷统治了,过来帮苏丹您一个小忙——放心,等我把马穆鲁克都干掉,埃及原样奉还苏丹陛下您。我自然退回法国,咱们互不干涉,你看我这人多好!

这些话传到伊斯坦布尔的时候,奥斯曼苏丹只能翻个白眼并表示:我信你个鬼。

我们亲爱的拿破仑将军当然不是来埃及给奥斯曼苏丹帮忙的,实际上,他来到埃及有两个更自私的原因:

第一个,功高震主。

就是他在国内日益增长的权利当时已经引起了督政府的警惕,为了暂时避开这个风头,也是为自己的发展创造自由的环境,拿破仑主动申请远征埃及;

第二个原因,把英女王的珍珠与王冠隔离。

这其实属于拿破仑自己的一个野心:都知道拿破仑这一辈子东征西讨,和欧洲大部分国家都不对付。这其中,法国的老冤家和老情人儿大英帝国的军事实力,又尤其让拿破仑倍感压力。所以早在1790年前后,拿破仑就已经开始筹划如何削弱英国的力量,从而为自己将来的计划铺平道路了:拿破仑去往东方的远征,也是想要隔离英国的宝珠——印度和英国本土的联系,让英国失去殖民地军队和物资补给。

虽然我们都不得不承认这其实是一条还算不错的计策,可是拿破仑还是把事情想得太简单了——换句话说把,

他还是把自己想得太强大了

。

当拿破仑的军队在埃及所向披靡的摧毁马穆鲁克人的军队之时,他的舰队却在海上提前遭遇了一次滑铁卢:1798年8月1日,仅仅在拿破仑登陆埃及一个月左右之后,法国人的舰队就在阿布基尔港湾的海战中被巡游的英国舰队发现并击溃。

阿布基尔海战

这次海战虽然被称为是18世纪最惨烈的一场海战,但是这明显是针对法国人来说的

——这次海战中传统海上强国英吉利所属的舰队没有一艘船被击沉,伤亡仅仅只有1000多人。而对应的法国舰队则被击沉了11艘战舰,伤亡超过5000人,残余的部分军舰趁着混乱疯狂出逃,离开了地中海水域。而因为这次失败打击了法军的军心,一些来自意大利的雇佣船只也私下离开了停靠的亚历山大港,回到了意大利。

这意味着原本足够所有法国军队来回地中海的船只已经散去大半。虽然事后拿破仑处理得当,保留住了停留在亚历山大港口内的一支小舰队,但是法国军队实际上已经被困在埃及,物资补给线也已经被切断。这是不争的事实。

情况看上去已经很惨了对不对?可是

法国军队的噩梦这才刚刚开始

。

1799年,法国舰队再一次在巴勒斯坦近海遭遇英国舰队,遭遇失败;这之后1801年,英国将领阿贝克隆比率领的一万四千人英国军队直接来到埃及的陆地之上,于3月21日和法国远征军在亚历山大城外展开战斗。法军再一次惨败,伤亡超过四千人。

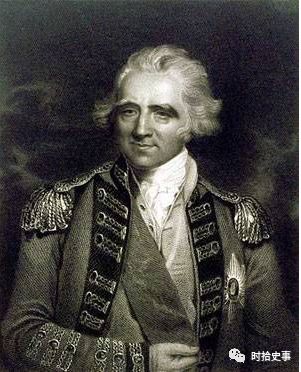

英国将军阿贝克隆比赢得了战争,但是不幸负伤,而后不治而死

一次又一次的失败打击了法国军队的士气。现在他们明白虽然自己可以轻松解决依靠中世纪战术与他们作战的马穆鲁克军队,但是面对强大的英军,现在的法国依然不够看的——即使是拿破仑本人,也逐渐对这次远征的意义产生了质疑。

最终,8月31日,坚守亚历山大的法国军队投降,并按照协议全部撤回法国,结束了这次对于法国来说毫无意义的远征——但是这次远征对于埃及来说,却是意义重大:在遥远的中世纪,埃及一直作为世界舞台上的配角而存在着,被它的宗主国当做兵力后备基地和赋税的来源地,被欧洲国家看做是一个简单的贸易路口,被阿拉伯半岛的政权看做是一项赫赫武功。现在,一次拿破仑的远征重新把欧洲人的目光拉到这里,让埃及的战略价值瞬间凸显了出来——谁能控制埃及,就能把控远东和欧洲的一切联系(所以后来才会有苏伊士运河的开凿)。

苏伊士运河的诞生真正把埃及的战略地位提升了一个档次,围绕这条运河的战争和争斗历史上数不胜数

书归正题:

当法国军队被打跑了之后,埃及本土忽然陷入一个尴尬的境地:马穆鲁克,原本的统治阶级已经被拿破仑差不多消灭了,剩下的人满身伤痕,暂时无力争权夺利了;但是老东家奥斯曼帝国也没办法重新插手埃及事务。它已经离开埃及权力中心太久,已经不具有统治阶级的威望和威慑力。现在唯一的办法就是再行一次“委托统治”,就像之前那样,奥斯曼政府任命一位帕夏进行名义管辖,实权由那位帕夏统摄。

那么这个幸运的人是谁呢?

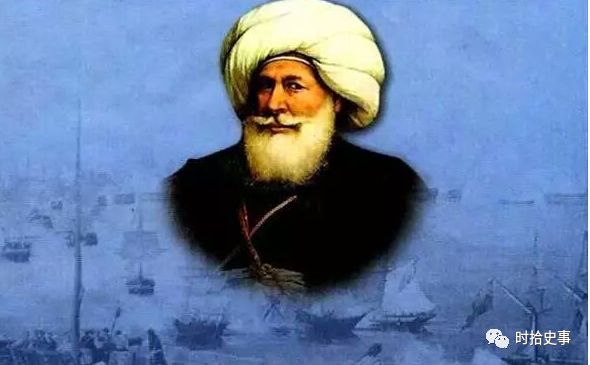

说起这个人我们都很熟悉,因为高中历史课本,古今中外的改革那本书里就提到过他:他就是现代埃及的开创者,穆罕穆德.阿里。

穆罕穆德.阿里

穆罕穆德.阿里出身军官家庭,在征讨拿破仑的战争中奋勇争先,屡获奇功,因此被奥斯曼中央所赞赏,而于1805年成功成为埃及帕夏。

那为啥说他是现代埃及的开创者呢?

因为他的很多举措在埃及的改革史上都属于第一次:例如他

没收了全国贵族地主的土地

,把他们全都收归于自己,在当时来说,也就是收归国有;现代埃及的三大经济支柱之一的农业产品,被叫做白金的

埃及棉花

,就是穆罕穆德从印度引进种植的;

他创立了埃及第一所医科大学和第一所工科大学

,同时高薪聘请来自法国的工程师和医生到埃及授课,培养了很多本土的人才。

阿里最可贵的是,他对未来有一个合理清晰的规划:之前马穆鲁克人割据埃及只是想满足自己一时的贪欲,在得逞之后便开始沉迷享乐,醉心于权利纷争。对百姓抱着中世纪的统治态度,强力压迫以满足自己所需。这样的埃及虽然半独立了,但是毫无生机,毫无活力。

但是阿里的埃及就不一样了,通过他的改革,埃及的力量迅速的壮大起来。虽然比不上欧洲国家,就算和欧洲小国比起来也还差得远,却已经隐隐有超越近东霸主,奥斯曼帝国的势头:1820年,阿里带兵首先征服了苏丹;随后在1831年,阿里的儿子易卜拉欣带兵征服了叙利亚;十年之后,阿里的军队已经陈兵小亚细亚半岛边境,只需要一次攻击就可以灭亡奥斯曼帝国了。

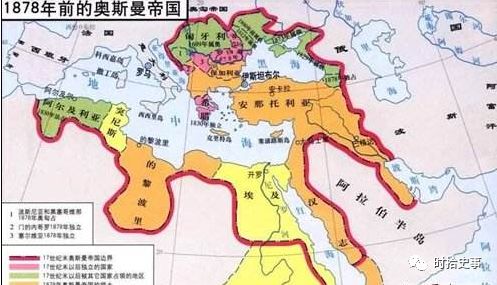

1800年后的奥斯曼帝国看似庞大,实际上已经四分五裂,埃及,北非和汉志地区都已经实际割据

这个时候,各大欧洲搅屎棍插手了。

一个充满活力的新兴近东国家的崛起让欧洲列国都很不安。

过去他们从奥斯曼人那里得到了很多特权,垂垂老矣的老大奥斯曼帝国根本无力反抗这些欧洲国家的侵略,又不想破罐子破摔和他们决一死战,只好不断退让。于是欧洲国家为了保护自己的利益,反而反过来保护奥斯曼政府的正统性不受侵害——就像对待大清政府那样。(所以现在知道为啥奥斯曼被叫做西亚病夫,大清被叫做东亚病夫了吧,这俩难兄难弟的遭遇实在是太像了)所以,他们联合起来勒令阿里退回埃及,不得进攻小亚细亚,奥斯曼帝国的核心领土。而阿里深知自己的力量有限,不可能和欧洲国家作对,只好无奈的退兵,只保留叙利亚南部部分地区的土地。

1841年12月13日,奥斯曼苏丹下令埃及帕夏的职位由穆罕穆德.阿里的家族世袭,并完全授予他们埃及的统治权,一个横跨亚非欧三大洲的帝国就此崩溃。

在非洲,再也没有一块听令于奥斯曼帝国的土地了。

现代埃及版图

图片来源于网络

喜欢本文/作者,文末赞赏一下表达支持吧!

▽

本账号系网易新闻·网易号“各有态度”签约账号

点击图片阅读文章