衣食不愁,就会

幸福吗?

微博上有一个热门话题:

老一辈糟糕的育儿观念有哪些?

几万人参与讨论,诉说着那些代代相传的育儿问题。

“对孩子吃穿特别上心,但是对孩子的情感却完全漠视”;

“不停告诉孩子家里穷,告诉孩子他们有多辛苦”;

“认为孩子小,什么都不懂”;

“孩子是不能进行沟通的,服从才算是好孩子”;

……

这一句句的吐槽,都是一个个孩子成长路上可能遇到的伤痛。身体也许没有伤疤,可心理的创伤一点也不少。

这些轻视与强势的背后,可能都在暗示父母在养育方面经常会有的问题——

情感忽视。

他们和孩子生活在一起,他们和孩子每天会说很多话,却没有看到孩子的情感需求,没有听到孩子内心的呐喊。

心理学家乔尼斯·韦伯提出过一个概念——

童年期情感忽视,指的是童年时期父母没有给孩子足够的情感回应,给孩子造成的心灵创伤。

这种方式非常不易察觉,表面上看和健康的养育模式没有什么区别,但是本质上却区别巨大。

对孩子造成伤害的父母也许是真心实意爱着孩子的,只是他们不懂得如何正确爱孩子。

那些被“假装爱着”的孩子,也有着“有苦难言”的伤痛。说父母没有付出,可他们又真的付出了很多,说父母给了他们足够的爱,可是父母却也真的在情感上忽视了孩子。

当那些被冷漠对待的孩子

长大后

无论是成年人还是孩子,都需要与他人建立联系。

这源于人类在远古时代,必须群居生活才能抵御野兽,与别人一起抱团取暖、互相保护,使人感到安全。

孩子的安全感,更需要从他人的言行中获取,需要感受到“有人和我在一起”。

我们可以理解为,孩子的世界是没有镜子的,

父母就是孩子的“镜映”。父母冲孩子笑,孩子就笑,因为他们的“镜子”里,看到的是温暖,是被看见。

父母对孩子冷漠,孩子会恐惧,会自我怀疑,他们不知道是不是自己做错了事情,不知道自己为什么不被爱。

长大后,一个人会不断重复童年令人沮丧的经历。生活中遇到对他们冷漠相对的人,不管是不是他们的问题,不管别人的冷漠是不是冲他们,他们都会回到紧张、自责的模式。

就像一座孤岛一样,自己走不出,别人进不来。

这些孩子会长大,会成人,甚至会成为世俗眼中的优秀人才,但是他们心里的痛,丝毫不能被名利所掩盖。

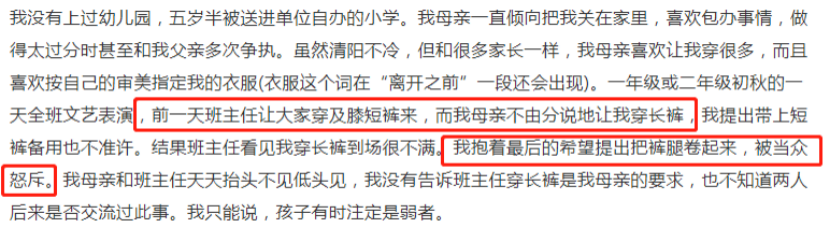

写下15000字长文控诉父母的北大学子王猛,他的确是别人眼中的优秀学子,可是他12年春节不回家,拉黑父母6年。父母对他感受的忽略,给他带来了很大的负面影响。

他说:小时候穿什么衣服,都要按照妈妈的审美。即使文艺汇演老师要求全班都穿短裤,妈妈也要求他必须穿长裤。

“高中的时候,我的成绩明明可以上更好的学校,父母却以我受不了当地竞争,251中会培养我为名,强迫我上了另一所中学。”

王猛说很感谢毕业季中帮他的师姐们,父母却说:“你整天那副气哼哼的样子,你瞧你认可过谁,你觉得谁对你好过?”

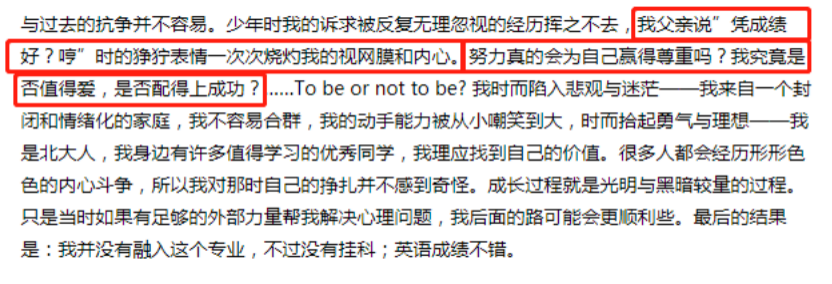

父亲狰狞的表情一直在灼伤他的内心,他怀疑自己,是否值得被爱,是否配得上成功?

像王猛一样,被情感忽视的孩子,长大后,都会带着类似的伤疤:

他们总是有莫大的空虚感,即使什么都有,却总觉得生活缺少了什么;

他们恐惧依赖任何人,不愿意大费周章地寻求帮助;

夸大自己的弱点,淡化自己的优势,总是不切实际地自我评价;

充满负罪感和羞耻感,觉得自己做错了事情;

难以关爱自己和关爱他人,不能正常倾诉自己的情感。

的确,只要有吃有喝,孩子都能长大,可是他们内在的小孩,却每天都在哭泣。

那些父母

为什么要这样对待孩子

被不友好对待的孩子,心里一定都想过一句话:

等我当了父母,我一定不会像我爸妈这样。

但是等我们真正成为父母,才发现父母与孩子之间的情感,真的微妙而又难以控制。

恐惧与自恋,是多数为人父母难以克制的情感。

01

恐惧,是保证自己与孩子紧密联结

就像你拥有了一个很可爱的娃娃,我们给她穿衣服,梳头发,还能喂她吃你喜欢的食物。你还能带着她到处玩,她像个小跟屁虫一样跟着你。

多好啊!孩子完美地满足了我们的依恋需求。

可是如果有一天,她长大了,有自主能力了。告诉你:我不穿你选的衣服,我不吃你选的食物,我想跟我的朋友去玩,我要离开家里去远方。

这时,父母是有挫败感的。为了能更好地操控孩子,为了让孩子继续满足自己的需求,便只能用控制或者冷漠的方式,逼孩子紧紧依附自己。

02

自恋,是与生俱来的优越感

前不久有一则新闻,父母起诉22岁女儿拒养2岁弟弟。

法院判决的结果是,父母胜诉,22岁的姐姐有义务抚养弟弟。

这则新闻一出,网络一片哗然:父母怎么可以漠视姐姐的心理,让刚刚成年的她,就给弟弟当妈?

为什么这么多网友表示出异议,因为孩子明明不是父母的附属品,父母对孩子没有绝对的处置权。孩子有自己的生活,自己的需求,他们不是任人摆布的洋娃娃,事情的发展不应如此。

《被忽视的孩子》一书中说:

自恋型的父母只喜欢聆听自己的声音,他们永远高高在上,对他人指点江山,颐指气使,在家庭中,是一副君临天下的模样。

他们希望孩子是完美的化身,不仅不能让自己丢脸,还要让孩子如自己所愿。

《都挺好》中的苏明玉,《欢乐颂》中的樊胜美,都是父母漠视的产物,也是自恋型父母养育的结果。

情感忽视

是代代相传的伤害

那些给予孩子精神暴力,情感忽视的父母,内心是不成熟的。世界上有很多有问题、有创伤的人,这些人也会成为父母。

“精神虐待”孩子的父母,大多都是曾经被“虐待”的孩子。

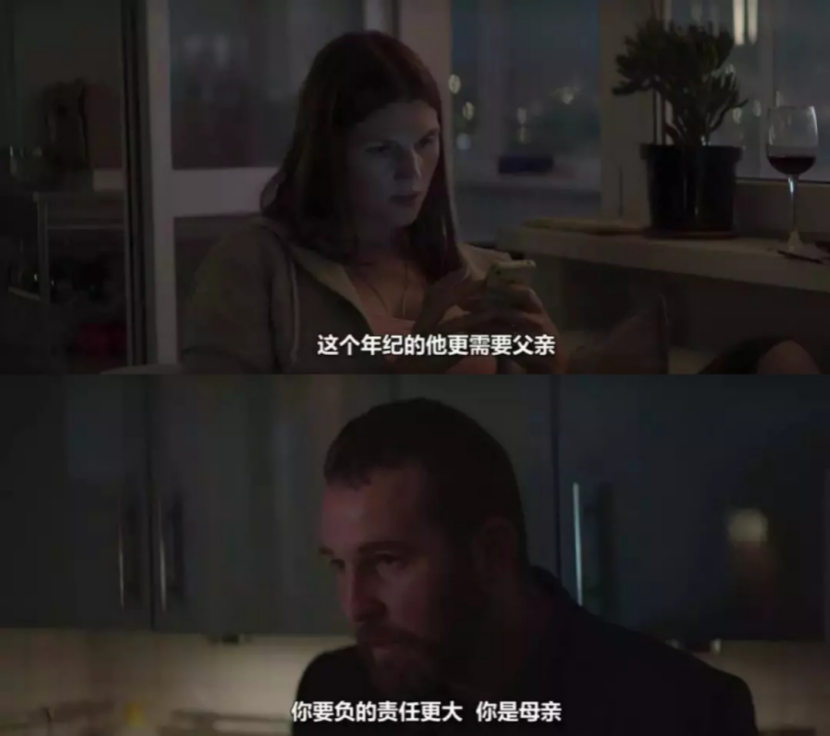

电影《无爱可诉》中,小男孩阿廖沙生活在一个非常冷漠的家庭,12岁的他正面临一个巨大的问题——父母离婚,没有人想要他。

有一天早上,妈妈做了阿廖沙不喜欢吃的早餐,自己站在一边玩手机,刷社交网站,一点都没有看到阿廖沙偷偷流下的眼泪。

也是那一天,阿廖沙离开了家,再也没有回来过。最后,警方找到了他的尸体。