专栏名称: 地理知识精选

| 带你走进地理知识的殿堂,天文、地质、历史地理、自然地理、人文地理等等,大家多多推广,希望能给给更多的人带来更多的地理知识! |

目录

相关文章推荐

|

中国国家地理 · 这里,才是中国最会吃火锅的地方 · 20 小时前 |

|

中国国家地理 · 春日旅行第一站,去看大地的“五线谱” · 2 天前 |

|

中国国家地理 · 这地方,是“万龙甲”照进现实景观了吗? · 2 天前 |

|

|

中国国家地理 · 9张图,带你看中国最美冰瀑! · 3 天前 |

|

中国国家地理 · 很多人错的地理常识,地理老师都哭了 · 3 天前 |

推荐文章

|

中国国家地理 · 这里,才是中国最会吃火锅的地方 20 小时前 |

|

中国国家地理 · 春日旅行第一站,去看大地的“五线谱” 2 天前 |

|

中国国家地理 · 这地方,是“万龙甲”照进现实景观了吗? 2 天前 |

|

|

中国国家地理 · 9张图,带你看中国最美冰瀑! 3 天前 |

|

中国国家地理 · 很多人错的地理常识,地理老师都哭了 3 天前 |

|

上海发布 · 【文化】上海国际电影节4K修复单元首个片单公布! 7 年前 |

|

二更 · 15年,12万公里,每一步都为了你 7 年前 |

|

德州政府网 · 最高级的修养,是尊重别人跟你不一样 7 年前 |

|

吴解区块链 · 项目跟踪报道| 重磅,诺贝尔经济学家竟然加盟SelfSell,意欲为何? 7 年前 |

|

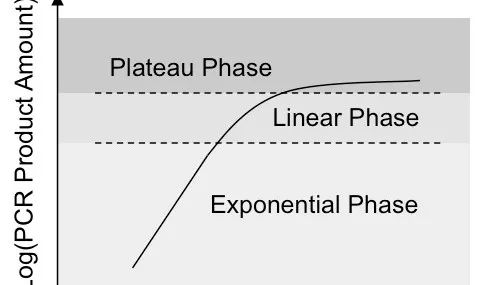

YuLabSMU · 一文解决RT-PCR的统计分析 7 年前 |