在中国航空工业历史博物馆里“挖”宝

在中国航空工业的历史长河中深挖细掘

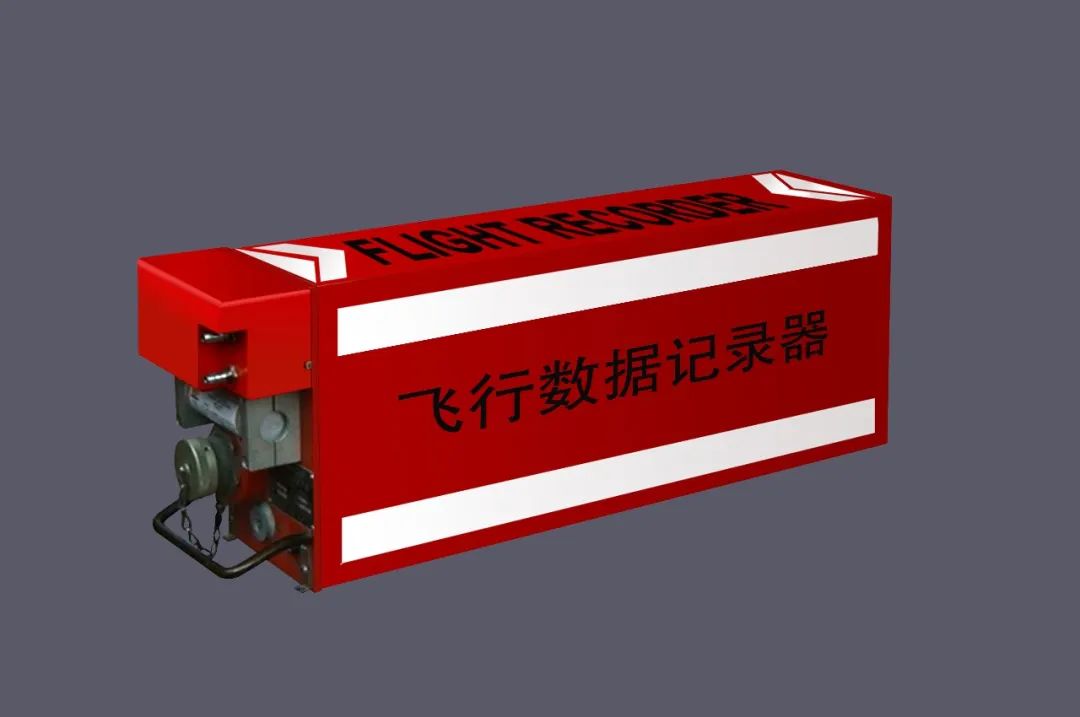

近日,国外空难频发,让人心情沉重,而“黑匣子”是了解真相的关键。如今,大众对“黑匣子”这个词已经很熟悉,那究竟什么是“黑匣子”,我们有国产的“黑匣子”吗?

“黑匣子”专业名称叫飞行参数采集记录系统,简称“

飞参

”。

它是飞机的数据记录设备,在飞行事故调查、飞机装备质量监控、飞行训练评估、飞行安全预警中发挥着至关重要的作用。因此,无论是军机还是民机,飞参都是现代飞机不可缺少的机载系统之一。

在航史馆第二展厅第三部分中“科研基础设施建设”部分的展柜里,就陈列着我国第一代和第二代飞参实物。

20世纪80年代初,中航工业千山成功研制国产磁记录第一代“飞参”,代表产品即FJ-1型飞行参数记录系统;80年代末,国产带防坠毁壳体第二代“飞行数据记录器”问世。其代表产品FJ-30飞行数据记录系统,作为真正意义上的“黑匣子”,填补了我国航空机载设备的一项空白。

作为中国飞行参数及视频采集记录系统的诞生地

,千山从20世纪80年代初,利用自己在磁记录技术方面的优势,从FJ-1型飞参开始,通过不断跟踪国外技术发展,先后掌握了坠毁幸存/数据记录,嵌入式计算机在机载数据采集和实时处理方面应用的技术,飞行数据地面处理/挖掘技术,形成了上述三方面的技术专长和核心能力,经过坚持不懈的市场开发和技术改进,逐渐成为国内飞行数据采集记录系统的主要供应商之一。

20世纪60年代末,刚成立的千山立足“

三线

”,自力更生,边建设、边研制、边生产,主要从事测试设备和系统的研制。

主要产品有用于新机试飞测试的SM-1、SM-2数据采集磁记录系统,有用于发动机试车测试的TP-1、TP-2调频磁记录系统和CZ-1、CZ-2数字转速表等。

▲20世纪60年代的千山厂区

▲TP-1型调频磁记录系统

这期间,千山先后研制出调频式、数字式磁记录器和数据处理系统等产品,初步确定了以数据为核心,布局发展采集、记录、防护和处理等专业的技术发展方向,为产品持续发展奠定了坚实基础。

1979年2月,第三机械工业部部长吕东在企干会上提出:“在确保现有作战机种齐装配套的基础上,实现更新一代,研制一代,预研一代,初步改善部队和民航装备”,千山就如何为“三个一代”服务,进行学习研讨,并提出加快新品研制的构想。

当时,中航工业成都所开始歼7C飞机(也称歼7Ⅲ)的设计,苏制飞机上装有的光电式CAPHH-12记录器,已然不适应新一代飞机的要求。

千山得知后,立即赴成都推荐磁记录器解决方案。经过反复论证,取得了以下共识:用数字式磁记录器替代光电式模拟记录器是机载技术发展的趋势,其记录参数由几个增加到几十个并能在地面快速处理,便于飞机故障检查;飞行数据的积累能为制定飞机载荷谱、强度规范提供依据。

▲歼7C飞机

1980年5月,航空工业部在成都召开歼7C飞机成品协调会。

会上,千山与成都所、成飞签订了“FJ-1飞行参数记录系统成品协议书”。

FJ-1飞参系统由此立项、定点,首型国产军机飞参研制进入实质阶段。

▲FJ-1飞参

FJ-1飞参由机载数据采集器FA-1和磁记录器FB-1组成,其技术特点如下:

★记录器用半英寸磁带记录6.5小时

数据采集器采用中小规模的数字集成电路,通过组合逻辑和时序逻辑控制,分时采集机上32个参数,数字化和格式化后传送至记录器,模拟量采集和记录精度为1%。

★系统配有外场履历输入、地面数据处理软件

因千山当时不掌握记录器坠毁幸存技术,所以FJ-1记录器不具有坠毁幸存能力。

“没有条件,创造条件也要上……”乘着改革开放的春风,千山干部职工迸发出前所未有的热情和干劲,设计人员日夜奋战,很快拿出各类图纸。零件加工过程中,所有部门为该项目开“绿灯”,保证生产进度。

1982年,3套样机阶段性完成,并按航标要求完成各类例行试验。

1983年8月,在完成系统地面联试和科研试飞后,FJ-1飞参得到了振奋人心的试飞结论——

“FJ-1飞参系统是我国首次自行研发的飞机疲劳寿命监控测试系统,它的投产和使用必将会加速飞机疲劳寿命研究工作的进度,标志着航空事业史上又迈开了新的一步,填补了我国飞机疲劳监控测试的空白和国内机载飞行参数记录器空白。”

国产第一代飞参宣告诞生。

▲FJ-1A系统设计定型会

从此,国产军机有了自己的飞参系统。

FJ-1飞参系统根据美国ARINC573标准和我国航空发展具体要求,在既无国外样机、又无图样资料参照的情况下,吸取自身研制航空测试产品技术基础进入自行设计制造的,具有独立的知识产权,采用磁带记录介质,记录参数30—40个,记录时间8小时,促使国内航空飞行参数从人工模拟判读进入快速计算机数字化处理的新阶段,大大提升了航空机载记录技术。

1986年,第一代飞参作为机载设备开始批量装备部队,陆续配装空军歼7C、歼8Ⅱ、歼教7三型飞机。

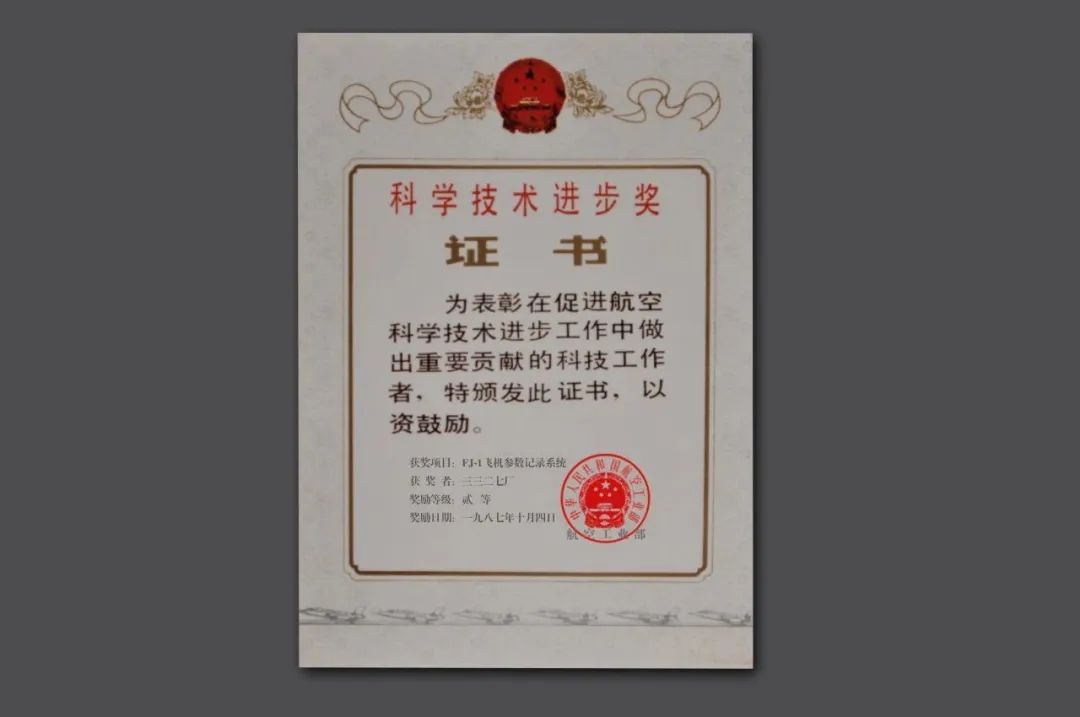

1987年10月,FJ-1飞参系统荣获航空工业部科学技术进步奖二等奖。

“航空为本”不动摇,“转民”“保军”两不误。研制军机飞参的同时,千山紧跟形势任务变化需求,加紧研制国产民机飞参。

1981年11月,第三机械工业部下发文件,FJ-30飞参系统正式立项。

真正意义上的飞机“黑匣子”,除了能鉴定飞机质量、监控飞机故障等功能,至关重要的是具有防坠毁性。

“黑匣子”需要一个“金刚不败”之身。

项目团队历经磨难,终于寻觅到了一种稀贵金属。经过无数次的合成冶炼,终于形成最初的防坠毁壳体材料。1984年春,第一批防护壳体完成,开始试验。然而,在经历过静态挤压、火烧、穿透、冲击、海水浸泡等10余种试验后,样机除了一项试验合格外,其他试验均未通过试验考核。

项目团队认真总结经验教训,从头分析合金配方,逐项考量冶炼工艺。在冶金研究所,他们同技术员一道检验工艺流程,同工人一道在炉前观察火候,重新出炉了一批新材料。一经检验,成果喜人。随后的第二轮试验进展相对顺利,防坠毁壳体的研制取得阶段性成果。

“金刚罩”有了,如何有效地记录数据成为研发人员面对的又一道坎。

采用微机控制数据采集和磁带机步进电机的运行,无疑是一个全新的课题。如何设计满足要求的高精度磁头,如何保证磁带运行张力稳定可靠,新老设计人员大量研究资料,使用地面模拟器反复试验、分析,经过一段时间的攻坚,成功研制出了满足技术要求的采集控制软件和硬件。产品主要指标达到国际TSO-C51a标准,完成首次试验考核。

1988年盛夏,FJ-30飞参系统样机研制成功,送试飞中心定型试飞。

当时,它与法国产的“黑匣子”同机校验。每飞完一个科目,跟飞的设计员都要从一个小圆洞里钻进后舱去检修和调试产品。当时的机场像蒸笼一般,他们只能穿背心和短裤操作,滚滚热浪和满身大汗让人阵阵眩晕。

最终,样机经受了高度、高速、颠簸、波峰等极限考验,试飞结论再一次振奋人心:“性能达到和超过国外同类产品,满足适航要求,填补了我国航空机载设备的空白,结束了我国不能制造带防护壳体的事故型记录器的历史

!

”

很快,FJ-30飞参系统顺利通过中国民航西安航空器审定中心的审理。1988年12月,千山与西飞签订FJ-30飞参系统的第一份成品协议书。1989年12月,FJ-30飞参完成设计定型。后经衍生改型,形成系列化产品。