1998年,中国大陆最后一条黑胶唱片生产线消失,时隔近20年后,黑胶工厂再度归来。你或许本来就没有听过黑胶唱片,假如没有怀旧情结,你还会爱上它,留住它么?

作者| 箭厂厂长

出品 | 箭厂团队

Google8月11号刚刚发布了一版街头涂鸦风格的Doole,庆祝嘻哈文化诞生44周年,涂鸦中间的两张黑胶唱片特别打眼。

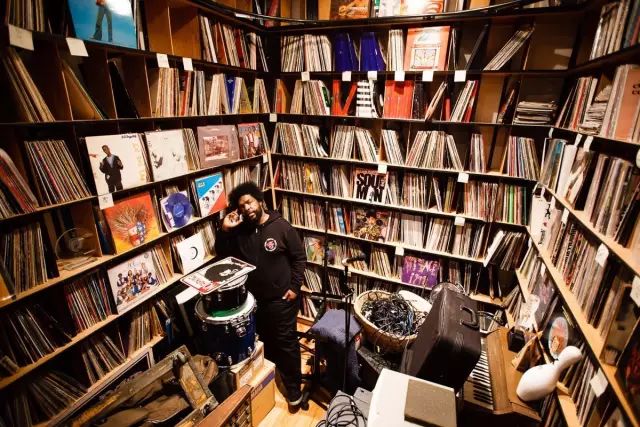

今天看着《中国有嘻哈》的中国少年们可能会留意到,现场DJ用黑胶唱片搓碟的样子很酷,但他们也许并不知道,黑胶曾是嘻哈诞生的重要组成,也是上世纪50至80年代最主要的音乐载体。1973年,一个牙买加裔美国人DJ Kool Herc利用两张黑胶唱片和唱机,将伴奏与人声分离,发明了嘻哈。

尽管在中国还未成大势,在全世界范围内,“黑胶复兴”已成为一种热潮。数字音乐销量整体下滑之际,黑胶唱片的销量以每年两位数的速度持续增长。据尼尔森音乐统计,黑胶唱片的2017年全球预估销量将会达到4000万张。

这个数字是什么概念呢?

2007年,美国的黑胶唱片销量只有不到100万张,到了2016年,超过1300万张。而据英国唱片业协会(BPI)的调查数据显示,2017年第一季度,英国黑胶唱片销量达到64万张,比去年同期增长了61.8%。华纳、索尼等音乐巨头纷纷增加对黑胶生产的投入。

黑胶复苏的迹象也在中国上演。除了市场销量的不断上涨,2015年12月,广州番禺,有着26年音像制品生产历史的永通音像恢复黑胶生产,成为目前中国唯一一条黑胶生产线。今年年底,中唱上海公司的黑胶生产线也将回归。

KULILIN是位资深的黑胶乐迷,也是中文黑胶唱片社区——胶流APP的创始人。他觉得,国人消费能力的提升,是国内黑胶市场复苏的重要原因。

“现在淘宝上黑胶和唱机的销量是以前的几倍,卖家上新速度也越来越快。在北上广深几个一线城市,实体唱片店的数量不断增加。很多华语流行音乐的黑胶首版,像邓丽君、张国荣已经被炒到了上万元一张。”

家居装修的繁荣,也带动了黑胶唱片的销量。大量老式留声机被中产阶级当做陈列品消费的同时,黑胶唱片作为附属品走俏,即便很多人买了并不会真正地去听。

跟风行为在所难免,但年轻人已然成为了黑胶消费的主力。

英国广播公司公布的ICM 民意调查数据显示,一半的黑胶唱片购买者年龄在35岁以下,且绝大多数是男性。越来越多的品牌和年轻人把玩黑胶当成一种时尚。

《爱乐之城》今年年初在国内院线上映,环球唱片顺势推出了电影原声的黑胶唱片,部分没有唱机的影迷,也愿意花钱为了电影购买唱片。珠宝品牌卡地亚、奢侈品YSL则紧跟热点在产品包装和营销上玩起了黑胶元素。

不少年轻的流行音乐歌手,也将发行黑胶唱片视作一种有格调的推广。

薛之谦、萧敬腾、五月天等歌手近年来都推出了黑胶唱片。而兵马司、乐童、大福唱片等国内独立音乐厂牌,也更多地与独立音乐人合作推出黑胶唱片。

有音乐产业观察者认为“黑胶复兴”是一种互联网时代的消费逆反,它能让人真正感受到“拥有”音乐的体验,并且相比CD、数字音乐更有收藏价值。不少消费者也把播放黑胶的仪式感、音质和封面包装列为喜欢黑胶的主要原因。

然而在中国要下“黑胶复兴”的判断,可能既不太准确,也言之过早。跟欧美成熟、规范的音乐产业和传统消费习惯相比,中国的“黑胶热”更像从无到有,对本土音乐产业发展的意义更重大。

和数码音乐相比,黑胶被盗版成本高,购买黑胶唱片,不仅有助培养人们的版权意识,同时也可以推动音乐产业的良性发展,尤其是对一些小众的独立音乐人来说,从中获取相应的收益是继续创作的动力。

眼下

中国的

“

黑胶热

”

还是

有不小泡沫。尽管有点虚火,庞大的消费人口基数、年轻化的市场空间,以及陆续回归的生产线,还是让人对黑胶在中国的发展前景充满期待。

据嘿哟音乐预计,

2018

年,中国黑胶唱片的销量将达到

2000

万张。至于这种热潮能持续多久?

走着看吧

。

不管是时尚

潮

动

,

还是

资本热炒,从乐迷角度出发,

KULILIN

认为

“

黑胶热

”

对普及和推广黑胶文化

都是件好事儿

,他甚至期待

“

如果哪天吴亦凡或

TFBOYS

也出黑胶就好了。

”