继续鉴书:

Frederick Forsyth-《No Comebacks》****

惊险通俗小说这个文体,我最服福赛斯,这本书是他在1982年写的10个短篇故事合集,10个故事的主角都是普通人,因为各种原因生活不如意,便决定采取一些非法的手段去改变,其结果有好有坏。只有一个故事的最后没有犯罪,那个故事名叫《The Emperor》,明显在模仿《老人与海》,但比海明威写的还要好,因为福赛斯讲人话,一点也不卖弄。PS:听这本书的时候我的脑海里不断浮现出科恩兄弟的《The Ballad of Buster Scruggs》,这10个故事都很适合拍成类似这样的短片,应该会非常好看。

Frederick Forsyth-《The Deceiver》****

这是福赛斯1991年写的4个惊险小说合集,中文翻译为《谍海生涯》。4部小说的主角都是英国谍报部门的一位明星间谍Sam McCready,他智勇双全,在冷战时期立下大功。后来冷战结束,他转而开始对付恐怖组织和贩毒组织,同样有出色表现,但英国政府已经不再需要这样的人了,便商量让他提前退休,这部小说就相当于他的一个回忆录,试图让政府相信他还是有用的。4个故事各有千秋,也都是福赛斯常见的写法,即堆砌大量细节,让读者很有代入感。我最喜欢第4个故事,和现实关系更加密切。这个故事围绕着加勒比海上的一个前英国殖民地小岛展开,涉及到了

殖民和独立,以及民主和独裁等各种对立面之间的利弊

,很值得大家思考。

Dan Brown-《Inferno》*****

这部小说我是先看了改编电影,觉得很一般,前段时间重新听了一遍小说,感觉好了很多。这部小说在故事情节上其实还是相当不错的,但是因为转折太多,电影很难表现,只有文字能说清楚,所以这一点倒是不能怪导演。但关键的是,丹布朗的本意其实是同意那个“基因狂人”Zobrist的主要观点的,他在小说中借用此人之口,用了大量篇幅解释了人口过剩会给地球带来什么样的灾难。Sienna在小说里也是个正面人物,最后的行为是正面的。电影却将这个重要设定给反过来了,把Zobrist和Sienna都定义为坏人,把“人口控制”这个主题变成不合理的设定了,

文艺青年们真是没救了,国内外都是如此

。

PS1:不明白丹布朗怎么会允许导演Ron Howard如此轻易地改变小说里的这个关键设定?

PS2:越来越觉得,

爱不是这个宇宙的终极真理,可持续发展才是。

George Jonas-《Vengeance》**

这本书中文翻译为《天谴行动》,讲以色列特工如何报复慕尼黑惨案的,我听了一半就听不下去了。小说作者George Jonas明显在模仿福赛斯,花了很多笔墨描写暗杀行动的各种细节,但这种模仿是东施效颦,因为他没有学会福赛斯的一个绝技,那就是在细节中讲述一个精妙的故事,于是这部小说变成了没有高潮没有转折没有戏剧性的流水账。当年斯皮尔伯格根据这部小说改编的《慕尼黑》也不怎么好看,原因就是小说底子太薄了。

Ken Follett-《Storm Island》***

重听了Ken Follett的成名作《风暴岛》,我小时候读过这本书,当时还叫《针眼》(Eye of the Needle),印象中很不错,如今重听,各种Bug就很明显了。这本书的主角是一个普通的英国家庭主妇,因为丈夫无能,爱上了一个德国间谍,发现真相后勇敢地杀死了他。表面上看应该是一部歌颂女性的书,但在福莱特的笔下,这位妇女表现出的各种行为却和好莱坞电影里的那些神经质花瓶差不多,如今的女权主义者是不会满意的。另外,为了让这位神经质女性获胜,最后在岛上发生的一系列事件漏洞百出,到后来都有点编不下去了。总之吧,福莱特试图在惊险小说中融入人性因素,但这么做牺牲了情节的完整性,阅读体验不如福赛斯好,后者才是真正的惊险小说大师。

Ken Follett-《Night Over Water》****

这是Ken Follett于1991年出版的小说,中文翻译为《飞剪号奇航》,居然很不错。福莱特的风格和福赛斯非常不同,他更善于通过惊险故事描写人性。这部小说讲的是波音水上飞机在执行二战前的最后一次横跨大西洋的飞行途中发生的故事,书中涉及到将近20个人物,但听着一点也不混乱,因为作者把每位人物都刻画得很生动,令人印象深刻。结尾是典型的福莱特风格,把这件事一下子上升到了关乎人类命运的高度上了,仿佛历史就是在那一刻被改写的。

John le Carré-《The Spy Who Came in From the Cold》**

这是英国小说家约翰·勒卡雷写的间谍小说名著,中文译成《柏林谍影》。这部小说写于1963年,当时的间谍小说都是007之类的“爽文”,这部小说把间谍世界的阴暗和冷酷写了出来,更大的意义在于还原间谍们的真实生活。但从通俗小说的角度来看,这个故事太平庸了,尤其和后来的福赛斯福莱特等大师相比,更是相形见绌。写小说不是写新闻报道,如果故事平庸,写得再真实也不及格。

David Eagleman & Anthony Brandt-《The Runaway Species》****

我写《创造力》封面时用到的一本参考书也出中文版了,中文翻译成《飞奔的物种》。这本书的作者一个文科生一个理科生,这个组合使得这本书能够从科学和艺术这两个角度探讨人类创造力的规律,虽然系统性不够强,但内容丰富,文字也相当通俗,读起来不累。这本书和我推荐过很多次的那本《无穷的开始》一样,都认为创造力的潜力是无限的。一旦人类掌握了其中的关窍(始自启蒙运动),人类这个物种就会像一匹脱缰的野马,一路向着未知狂奔而去。PS:这本书原名里的Runaway有失控的意思,翻译成“

狂奔的物种

”也许更贴切?

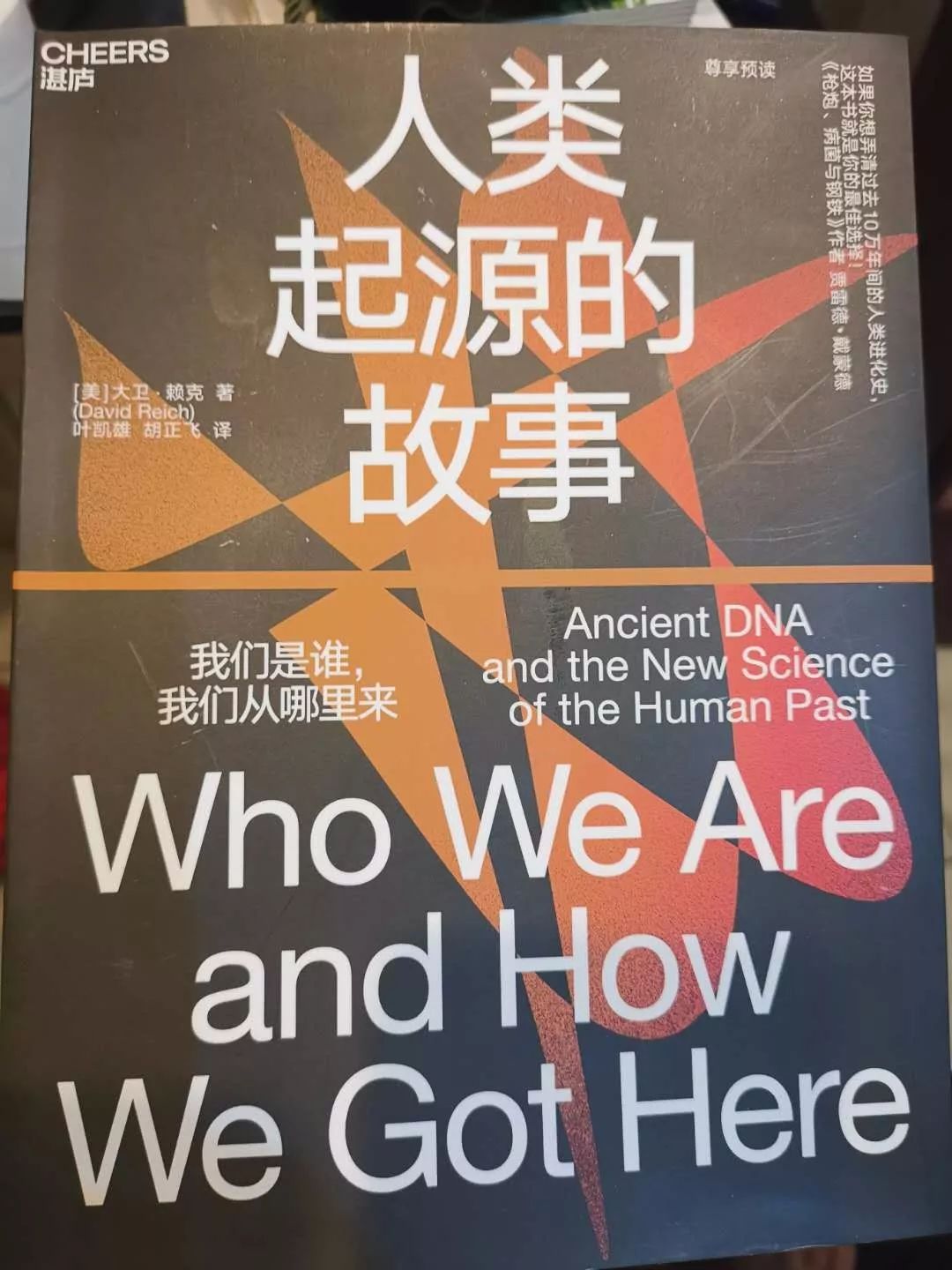

David Reich-《Who We Are and How We Got Here》****

如果你想了解人类起源,我的建议是先去看我在三联上写的那个封面故事,了解一下同位素测年技术、化石鉴定技术和DNA祖源分析技术的历史和大致轮廓。然后去看古DNA界的领袖Svante Paabo写的

《尼安德特人》

,了解一下古DNA技术在探索人类起源方面的基本原理和早期成就。之后,就可以开始读下面这本书了。

这是古DNA领域美国方面的领军人物David Reich于2018年刚刚出版的一本书,所以里面的信息相当新。Reich比较关心近代的人类进化,也就是人类在走出非洲之后的迁徙过程。从这本书里你可以看到欧洲人、美洲人、亚洲人和太平洋岛民们都是从哪里来的,以及各自祖先的进化路径,满足你“寻祖”的好奇心。

因为信息太新了,所以这本书的阅读有一定难度,需要你有一点基础的科学知识。不过这本书仍然属于科普的范畴,只要你有一点耐心,大部分人都应该能读懂。

我尤其喜欢这本书最后关于种族问题的论述。Reich的观点相当中立,一方面他不同意那些刻意强调种族差异的论点,比如《纽约时报》记者Nicolas Wade写的那本《A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History》,另一方面,他也不同意那些认为种族之间完全无差异的观点,而是用科学事实证明不同种群之间确有差异,值得研究。总之,他认为人类在迁徙过程中一直在不停地发生基因交流,当今社会不存在所谓“纯种”的人,我们同属一个人类大家庭,你中有我我中有你。

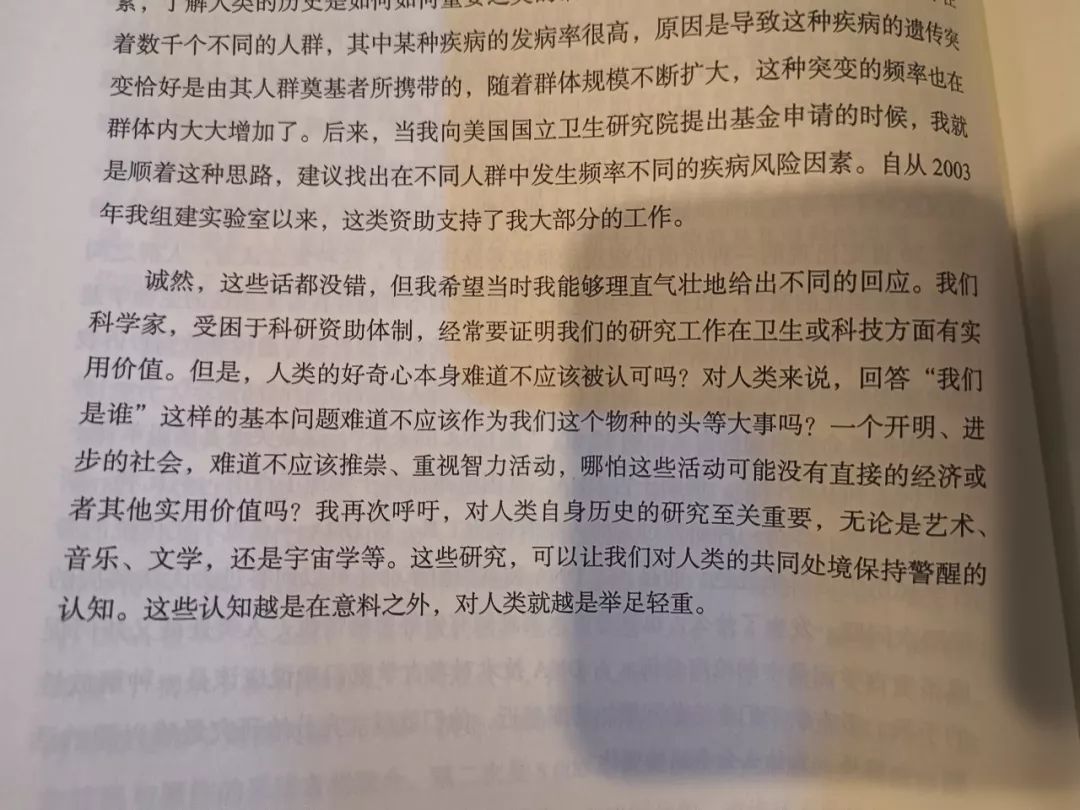

PS:上面这张照片是本书前言里的一段话,我非常喜欢,特意拍下来给大家看看。我觉得Reich说的非常好,

科学研究不应该只是为了某种实用目的才能获得资助,人类的好奇心更应该首先被满足,这样的研究价值更大,能让我们更好地活出人样。

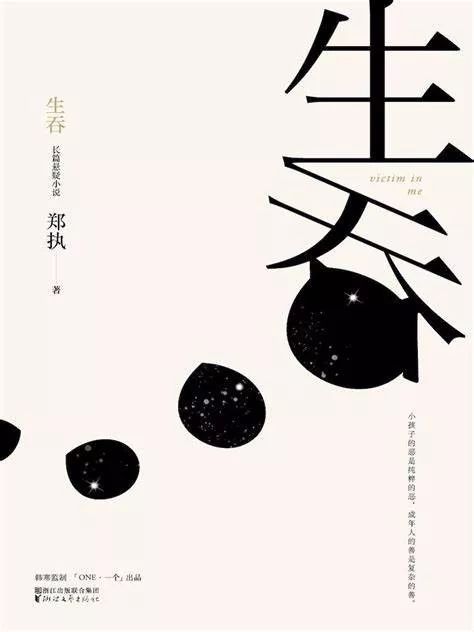

郑执-《生吞》*****

我是通过一席知道郑执这个人的,特别喜欢他在一席的那次演讲。但我没时间读小说,于是开始在喜马拉雅上听他的小说《生吞》。某天下午跑步时听完了结尾,回家后立即把自己灌醉,一个人待在屋子里哭了很久。

这部小说被归为“悬疑”类,一半情节确实是两件时隔10年的凶杀案的破案过程,但这部小说真正的内核是另一半情节,即5个东北少年的青春往事,这才是让我痛哭流涕的原因。

写残酷青春的小说有很多,背景不同而已。这部小说的背景是1990-2005年的东北,那段时间我都在美国,记忆里一片空白,这部小说帮我补了课,让我了解了中国80后们的成长经历。

所谓“文化”,不就是一群人在成长过程中共同拥有的记忆么?

从这个意义上讲,这部小说让我了解了80后们的共同记忆,这群人正是当今中国的生力军,所以这部小说也可以说是当今中国人的文化史。

我读过的小说不多,这方面的造诣极其浅薄。《生吞》让我想起了王朔的《动物凶猛》,写的都是一代青少年的野蛮生长。王朔写的是1980年代的北京大院,那是我自己成长的地方,自然感同身受。郑执写的是1990年代的东北,我虽然没有任何概念,但我知道那也是中国这30年改革开放大环境下的典型场景,两者都属于自带光环吧。

问题在于,全中国那么多地方,为什么这两个地方出了那么多好的艺术家呢?我觉得原因就在于

这两个地方的“大人”们虽然各有各的辛苦,但文化水平都算相对比较高的,

所以在这两个地方长大的孩子才会有那么多复杂的想法,才会出现王朔、崔健和郑执这样的人,这也算是文化的力量吧。

另外,

王朔和郑执有个共同的特点,那就是他们笔下的青春都富含诗意

。“诗意”这个形容词被用滥了,在我的字典里,

所谓

“诗意”有三层含义

:第一层是发现,就是从凡夫俗子们的庸常生活中发现生命的意义,找出其中蕴含的美感;第二层是毁灭,就是把人世间最美好的东西毁灭给你看,然后告诉你这是不可避免的宿命。第三层是重生,就是当一切的美好都毁灭之后,再告诉你生命仍在延续,新的轮回又开始了,这个过程永不停歇。

无论是王朔还是郑执,都让我强烈地感到了诗意的这三重境界。谢谢他们。

PS:三联出了东北作家封面故事,强烈推荐大家买来读读。

双雪涛-《平原上的摩西》**

这是另一位东北作家双雪涛的代表作,我不太喜欢。这部小说用了多人叙述的方式,每个角色从自己的角度讲述同一个故事。但这个故事本身并不精彩,看完无感。这个叙述方式一来没有必要,二来反而增加了读者进入情节的难度,得不偿失。PS:有同事评论说,这拨东北作家里双雪涛最具备“文学”潜力,意思大概是说他的技巧最好。对于这个判断我非常不以为然,如果所谓的“纯文学”值得就是文字技巧一定要特别玄妙的话,那我还是去读通俗小说吧。

班宇-《冬泳》***

这是另一位东北作家班宇的短篇小说集,一共7篇,我出差路上听了前3篇,感觉比双雪涛更容易接受些。这些故事的主角都是一些普通的东北人,班宇用近乎白描的写法描写了他们的挣扎,读起来很像电影脚本。但问题也出在这里。他的文字太冷静了,和他描写的那些人之间隔着一堵墙,让我很难走近主人公们的内心世界。相比之下,郑执的文字带有强烈的个人情感,读者很容易和他笔下的那些人物产生共鸣,“药效”要强烈得多。