2020年3月9日,是计算机科学家许孔时先生的九十寿辰,因为新冠病毒肆虐,无法当面致敬,特地提前一日写出文字,以表敬意!

许孔时先生,从出生时就有与众不同的特别之处,这是因为他是由中国知名的妇科医生林巧稚先生接生,为此深感荣幸与自豪,林大夫的学识与品德也就灌输给他幼小的心灵。

1929年,

林巧稚

从协和医科大学毕业并获医学博士学位,被聘为协和医院妇产科大夫,大约半年之后就迎来了许孔时的出生,因为她是为该院第一位毕业留院的中国女医生,所以许孔时的母亲记忆深刻。

林巧稚先生一生接生5万名婴儿,这是作者从美国寻访到的,1948年林大夫在燕京大学幼儿园门口和她接生的孩子们,目前是惟一合影,图片已赠鼓浪屿林巧稚纪念馆。

1972年10月,林巧稚作为中国医学科学院副院长,访美时决心中国医生也要用上计算机,回国后不到一年就设置了中国医学界第一台电子计算机。可巧在林大夫访美前的

是年7月,

许孔时和

黄德金、张修三人访问北美的加拿大,回国后写出访报告时,将software 译为“软件”,两年后终得各方认可,开始了一个专业的新时期。这也算是

许孔时与林巧稚先生一次专业学术的时空交互。

温文儒雅

回顾许先生的经历,自然有许多学识与科学的成就,但九十年的人生历程,这些成绩仅仅是他的职务行为所在,作为一位学者、一位老北京人,留下了许多做人的榜样和品德楷模。

许孔时至今清晰记得清华大学数学系的老师与课程:赵访熊、王竹溪、陈岱孙、孙毓棠、杨笥平、马约翰、段学复、闵嗣鹤、蓝仲雄、周培源、陈镇南、吴光磊、吴祖基、程民德、江泽坚、华罗庚、吴新谋、马良、胡祖炽这些名师给予了知识和榜样,他的毕业论文是在闵嗣鹤指导完成的。

读大一的时候,许孔时曾在清华学堂的101 大教室听赵访熊讲微积分,因为那个教室最大,窗户很敞亮,走进学堂古朴厚重的大门,轻轻踩过颤悠悠的地板,真有一种腾飞的感觉,70 年过去,在学堂楼道和教室中听课的情景犹如昨天。这些老师的学识与为人,都深深留在许先生脑海中,也成为他的做人样板。这也是几十年来,他一直遵守着北京人传统的“理”和“礼”,或者说是受教中国传统文化的浸润而为。

1951 年,清华大学数学系同学和教师程民德在科技馆前。(左起)后排:吴修珉、程民德、肖树铁、张鸣华、解基培;前排:朱季讷、许孔时、陈水莲、徐刍、樊蔚勋。

五十年代初有一次对知识分子的“思想改造”,有的年轻人却对老先生行为粗暴过火,之后很难再去当面求教。数学所只好安排许孔时出面去向华罗庚先生做工作表示歉意,终于破解僵持局面。要知道,就是在清华,“各色”的学生也不少见,一次教授上课,讲授电磁场的理想状况计算时,就有学生当堂跳起,指责老师脱离实际!电磁场如此深奥复杂,不从理想情况讲授,学生岂能掌握?

1952年10 月3 日,许孔时到中科院数学研究所报到,其后即参加华罗庚领导下的数论组工作,他的基础很好,在这里又受到进一步的严格的数学训练。

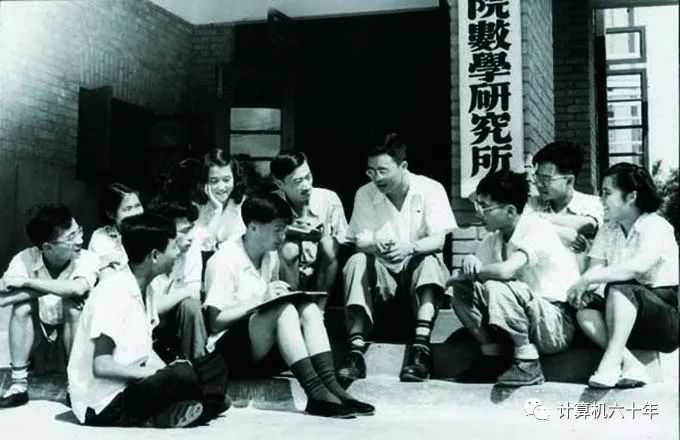

1953 年夏,华罗庚先生和数学所的年轻人。左起:王传英、杨明洁、王元、何善堉、李开德、许孔时、孙和生、华罗庚、秦元勋、万哲先、关谷兰。

1953 年夏,华罗庚先生和数学所的年轻人。左起:王传英、杨明洁、王元、何善堉、李开德、许孔时、孙和生、华罗庚、秦元勋、万哲先、关谷兰。

据他夫人姚越秀说,整个十年动荡,许孔时不写一张大字报,批斗开会不发一言,宁肯当做“落后分子”、消遥派、“不合格党员”,也不违心屈从,可惜像他那样善于独立思考的人太少。

要知道,那个年代没有了正常的人和人的关系。

姚越秀说,她一位亲戚女孩就在批斗近60多岁的父亲时,上台向低头弯腰的父亲飞起一脚。

和许孔时同去英国进修的陈佳洱(院士,曾任北大校长),回国时一下飞机就被架到“专政队”,理由仅仅是“为什么能派你出国?

”许先生幸免没被“专政”,虽然也下到了天津的农场劳动,还好没被计算所的军代表“劝退”,让他恢复了党籍。

他多次得到出国深造和赴外出差的机会,那时出国是一种荣誉也是实惠,可他从不看重出国能够带回的每次一件“电器大件”,多转给别人,包括司机都有份。

他一直生活在中关村,“一校三所”,清华大学——数学所——计算所——软件所,在方圆两公里内生活。

不过他作为数学所共青团的基层干部,光荣地进入中南海怀仁堂,列席了“世界青年联合会会议”,此刻认识了同为代表的姚越秀,二人结为夫妻,开始了一生的相守。

许孔时和姚越秀伉俪(2011年)

博闻强记

第一个五年计划开始后,许孔时毕业分配到中科院,先学习两个月。当时提出了“要为国民经济服务”的口号,郭沫若院长请中央人民政府政务院多位部长来做

报告,内容大多关乎他们希望科学院做些什么事。农业部长廖鲁言报告时,坐在主席台上的记录员就是许孔时。

2012年2月,许孔时到

清华大学林院,寻访数学所旧址和闵乃大旧居。

2012年2月,许孔时到

清华大学林院,寻访数学所旧址和闵乃大旧居。

1957年11月,许孔时调入计算所,从这年秋天到1958 年夏天,计算数学训练班大部分学员仍在听苏联专家斯梅格列夫斯基讲课,聆听讲课的就有许孔时和同小组的魏道政等人。

许孔时保留了五十多年前苏联专家的讲稿,是用晒蓝图的方法复制的,现已捐赠给中科院计算所珍藏。

1957 年,中科院计算所三室与苏联专家合影:(左起)许自省(复旦大学)、甄学礼、王享慈、陈式曾、王宗元、魏道政、林文乾、许孔时、斯梅格列夫斯基、张绮霞、李开德、邱佩瑜、王玛丽、董韫美。

1957 年,中科院计算所三室与苏联专家合影:(左起)许自省(复旦大学)、甄学礼、王享慈、陈式曾、王宗元、魏道政、林文乾、许孔时、斯梅格列夫斯基、张绮霞、李开德、邱佩瑜、王玛丽、董韫美。

1958年,计算所筹委会选调10人去苏联学习,许孔时

去苏联科学院计算中心学习二年多。计算所的档案材料中对他的评价很不错:“工作一贯积极热情,能开动脑筋想办法,思考问题周密灵活。”这些优点对于从事数学或软件的科学家,都是十分必要的。

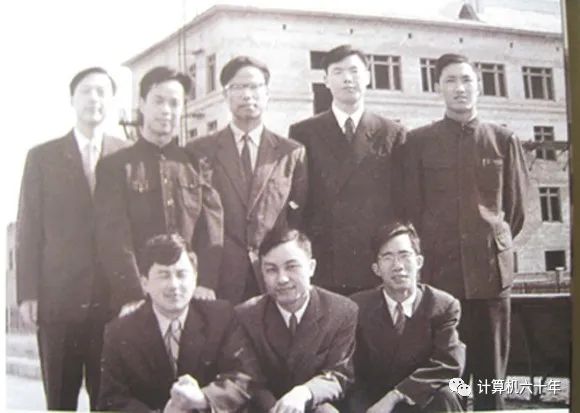

1958 年,留苏攻读研究生的同学,(左起)前排:杨贵通、沈燮昌、刘慎权;后排:许孔时、张德昌、甘兆煦、何成武、王汝权

1958 年,留苏攻读研究生的同学,(左起)前排:杨贵通、沈燮昌、刘慎权;后排:许孔时、张德昌、甘兆煦、何成武、王汝权

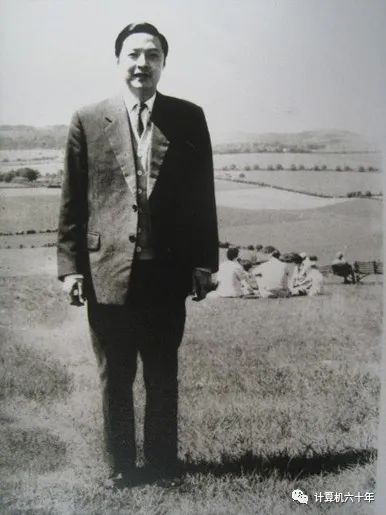

中苏关系破裂后,中国人开始转向西方学习与交流,第一站就是英国,1965 年5 月,在三十余位赴英进修人员中,有中科院计算所许孔时、南京大学孙钟秀、交通大学徐敏、北京航空学院陈望梅,这是最先赴英国学习计算机的中国学者。许先生在英国国家物理实验室作为来访工作者从事情报检索工作及有关理论的研究,此时他兢兢业业,尽力从实验室和最新的图书杂志中吸取知识和国外的计算机发展动向。两次留学,见证了东西两个国度:他见证了中国计算机的起步,自身经历了从数学到计算数学,从计算机到软件的转换,还见证和参与了胡世华先生主导的数理逻辑研究室从数学所到计算所的调整,使其结合计算机体系设计与程序设计自动化大发展,他的一生都在进取和创新。

许孔时,1965 年6 月5 日于英国惠普斯奈德

勇挑管理重担

他对工作和同事的热心、细心和认真,刚参加工作就被选为数学所的工会小组长,值得记忆的是与知名科学家闵乃大先生同事,闵先生的夫人是德国人,不会汉语,没有参加工作,家里还有二个孩子、保姆,开销较大。闵先生难耐五十年代寒冷的北京冬日,许先生说,他出面购买一顶皮帽赠给闵教授,作为工会补助。

老一代人历经的艰苦时期,今天已难领会。他结婚时仅有12平方米的单间,妻子夜间工作,两人每天都要

间断

睡眠

,只为起床开门、关门。

一个单元住了4家,厨房里4只煤炉挤得满满腾腾,岳母来到,安排在集体住房的一张床位,每日往返上下7层楼。

他和计算机的同行们绝大多数都是在这样的生活条件下创业,完成了一台又一台电子计算机和复杂的应用项目。

许孔时历任中科院计算技术研究所副所长、副研究员,软件研究所所长,作为研究员,先后从事过基础研究、软件设计、项目主持等工作,后来因形势发展和工作需要,全部精力投入组织管理和国际合作,为软件所的发展打下基础。