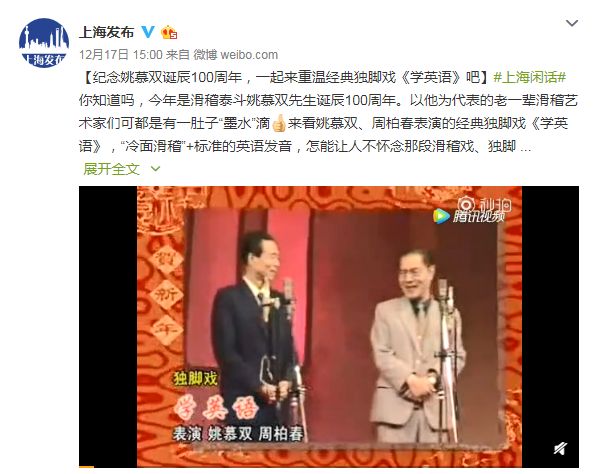

头条菌前两天刷微博的时候,突然看到这样一条热门。

小年轻看到估计没有什么感知,但是稍微上了点年纪的上海人,是无人不知上海滑稽界泰斗——姚慕双、周柏春俩兄弟的大名的。

老一辈艺术家的离开着实令人伤感,但是最让上海人感到无助痛心的,是上海滑稽戏这一门艺术也将面临着“消亡”的命运。

或许有人会说,用“消亡”这个词来形容,未免太沉重了一些,但不可置否的是,上海的滑稽戏文化,确实是在慢慢淡出我们的视线,马路上随便拉个年轻人出来问问喜欢什么滑稽戏和滑稽戏演员,恐怕收到的反馈多数是摇头。

头条菌作为一名90后,算不上是看着滑稽戏长大的一辈人,但是今天也想来给大家挖一挖这上海滑稽戏的发展史,希望多多少少能唤起大家的一些共鸣吧。

上海滑稽戏,也是一部罗曼蒂克消亡史

什么是滑稽戏?滑稽戏是上海一带的地方戏剧剧种之一,前身起源自“独脚戏”,兴起于1920年前后,以滑稽逗乐为鲜明特点。

正如开篇所说,在上海,一提起滑稽戏和独角戏就不得不说起周柏春和姚慕双。不晓得是不是同胞兄弟之间的心灵感应,听姚、周两位老师的双档滑稽戏总有一种,踩准每一个节拍的默契,气氛烘托得自然,梗总是出现得那么惊喜却恰到好处。

尤其是周柏春老师的冷面滑稽,那怪里怪气的笑容,慢半拍的节奏已经成了他的招牌。

周柏春老师说:“我提出来冷面,就是能够让观众耐人寻味,他想想也笑,当面看也笑,回到家里想想也笑。我演了60多年的滑稽戏,就是一个宗旨,要让观众喜欢,让笑声、笑料洒向人间。”

那些年,一起走过的黄金时代

60,70年代的上海,那时还没有电视机,收音机是大家的最爱。

每天傍晚6点半是上海人民广播电台“说说唱唱”节目的播出时间,差不多每天都有姚、周的节目,好多老听众都准时在家守着收音机津津有味地收听了,不时地哈哈大笑。如果谁正好在逛马路,兜商店,不能在家听节目,没关系,你一家店连一家店地兜,每家商店都有收音机,差不多每台收音机都在播这档节目,你几乎可以完整地听全节目。

20,30年前是滑稽戏的“黄金时代”,再有名的相声大师都进不了上海滩,上海人更加喜欢海派滑稽戏。

“伊个辰光,滑稽戏场场爆满,一票难求。”

说到上海的滑稽戏,《七十二家房客》是绕不开的经典剧目。

1958年,杨华生、笑嘻嘻、张樵侬、沈一乐4位老滑稽艺术家以解放前上海底层市民的艰苦生活为素材,写就了轰动一时的《七十二家房客》。从此在观众心目中,“七十二家房客”成了住房狭小的代名词,滑稽泰斗杨华生、著名女滑稽绿杨的表演更是深入人心。

这部戏里独有的沪语格调,和鲜活热烫的烟火气让更多人了解到了真实的上海。

滑稽戏滑稽戏,是把烟火气的市井生活用幽默逗趣的方式展现在观众面前,上海人之所以喜欢滑稽戏,因为看到的不是单单戏,还有生活!

大约摸也是从那个时候起,滑稽戏成为了陪伴上海小囡成长的经典,在他们脑海里,“滑稽戏”和“欢乐”这个词被捆绑在了一起。

滑稽戏,怎么就走起了下坡路?

近些年,姚慕双、周柏春、杨华生、绿杨等大师及多位“双字辈”艺术家相继离去,更让许多热爱滑稽戏、独角戏艺术的观众感到痛心忧虑。

上世纪八十年代,上海滑稽剧团、上海人民滑稽剧团和上海青艺滑稽剧团有1000多号人,现在加起来不到100人。

看到有关上海滑稽戏的新闻,多是“衰落”、“失传”、“吃老本”等字眼,与曾经电视节目中滑稽表演和喜剧节目“刷屏式”的现象形成强烈反差,线下剧场的滑稽戏更是几乎绝迹。优秀作品少、大型演出少、冒尖演员少已经成为上海滑稽界不得不承认的事实。

反观那些科班出身的滑稽戏演员,一个个扛起了流量大旗,做着和滑稽戏毫不相干的事情。打广告、跑通告…还有多少人愿意沉下心来做剧本磨演技?甚至有人嘲讽说“滑稽戏不滑稽是最大的滑稽”。

网络媒体对滑稽戏的冲击也不容小觑。与相声的“抖包袱”相似,上海滑稽戏、独角戏抛出笑料叫作“出噱头”。相较于网络媒体的高效率传播特点,一个新闻热点往往几分钟就能有段子手火速跟上,这波节奏是滑稽戏远远不可企及的。笑点过时,相应的结果就是观众不再买账。

不止滑稽戏,这些海派文化也在逐渐远离

情景喜剧三巨头,无片能出其右

还记得头条菌之前发的那篇漫画吗?留言区里炸得最凶的,就是关于《老娘舅》《红茶坊》和《开心公寓》的回忆。

红茶坊里茶一杯,茶呀吗茶一杯。《红茶坊》的BGM一出,就是一波回忆杀。你还记得门槛精得来臭要死的王老板、老实憨爽的大卫、时尚idol娇娇和外来妹水香伐?

《开心公寓》里的娘娘腔乔经理,老里八早就走出御姐范的贾淑珍,绝世暖男王小帅,那时候的丽娜还不是“赵小姐不等位”的老板娘,那时候的肖百搭也没有给大家安利保健品…那时候头条菌也想去住一住开心公寓喏。

三部作品中,要说问鼎收视率宝座的,还是《老娘舅》系列——

90年代末,东方电视台准备创立一个能与北方我爱我家系列情景喜剧抗衡的情景喜剧,推出了以直接以“老娘舅”命名的室内情景喜剧。以上海话作为主要语言,一经推出便获得了巨大的成功。

剧中的“老娘舅”(李九松饰)为人正直善良,热心社区事务活动,但喜欢管闲事,惹出不少笑话。从《老娘舅》到《老娘舅与他的邻居们》的所有剧集均围绕着老娘舅经历的各式各样的事情而展开。从《老娘舅与他的儿孙们》开始,“老娘舅”在剧集中出现的频率逐渐减少,全局的重心转而集中到阿庆、杜禄冠和阿德夫妇在幸福小区的生活。

其中大家记忆点最深的,就是阿庆这个“阿缺西”角色。

“苦啊,苦哇”

“珍珠奶茶真好喝”

“超市是你家,东西随便拿”

看着这几行字,是不是忍不住心里喊了两嗓子?

这些海派情景剧曾如雨后春笋般节节冒出,以每集一个小故事为叙述节奏,着眼于上海普通百姓的日常生活,用幽默诙谐的方式表达,受到了广泛的好评,被誉为“海派”室内情景喜剧的经典之作。反观如今出现在电视荧幕上如流水线操作般的“傀儡剧”,着实担得起制作精良的夸奖。

“海派清口”周立波,笑侃上海30年

撇去花花绿绿叽叽歪歪的负面新闻,抛开玛丽苏大女主的剧本,我们回归周立波的作品本身,看一看那些年红遍上海大街小巷的《笑侃30年》、《笑侃大上海》、《一周立波秀》。

周立波的走红,凭的是他所谓独创的“海派清口”,当年让人捧腹不已的梗,放到现在也是毫不过时。

比如最经典麦乳精:

我为麦乳精干吃的事情也被我妈干打过,她放麦乳精象放鸡精一样放,就这样撒个五六粒,这个也倒算了,她还拿根筷子帮无刚:调一调,调一调。