在17年香港回归20周年的时候,笔者曾经写过一篇讨论香港问题的文章《双城记——香港回归20周年杂记》;如今两年过去,香港问题也并不出人意料的发展到了如今的局面,所以现在也算是一个补充前文未能深入讨论的细节并且跟进讨论的时机。

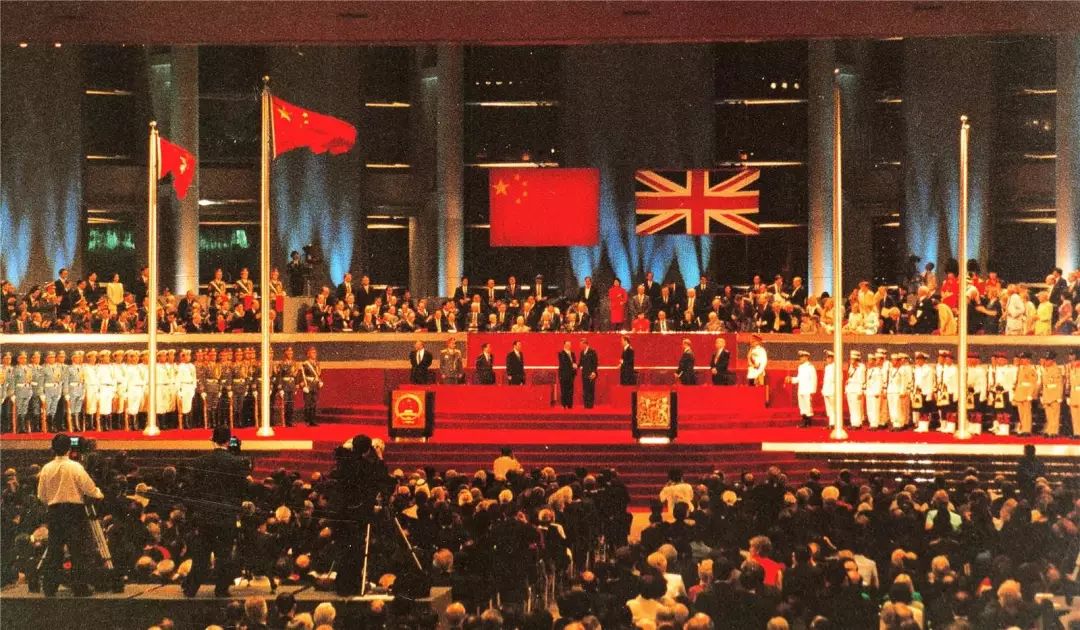

讨论香港问题,首先必须要明确的一点是,97年的回归实质上属于高位接盘,毕竟这个机会窗口的时间点非常尴尬,如果按英国人的意思延期回归,考虑到时局的发展,这个延期很有可能会变成长期甚至无期,但是按期回归的话,即使不考虑到英国刻意埋下的各种钉子,面对香港高度资本主义化的社会体制(97年时香港的GDP占比大陆为18.6%),大陆在实质上也并不具备维持其正常运作的能力;而为了向台湾树立一个典型,回归就暴毙的局面显然是必须要避免的。

所以,基于以上几个前提,香港问题的解决方式变成了上层路线:与李先生们妥协,大陆要面子他们要里子,以实质上的治权换合作——换言之,羁縻体系。

而羁縻的代价是什么?没有任何限制的资本主义的最终产物是什么?从香港的例子来看,在获得了任意施为的默许之后,李先生们在实质上控制了香港的经济,极少数人获得了从摇篮到坟墓的所有产业的所有权。换言之,只要生活在香港,那么除了免费的空气之外,你几乎找不到资金最终流向不是他们的商业行为,而房价只是这个绝对垄断的极端化体现之一。

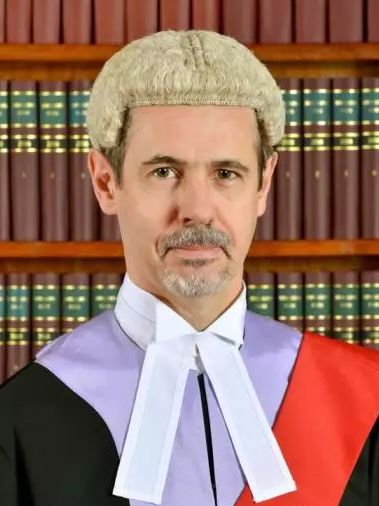

与此同时,全面放手的另一个结果就是舆论阵地,司法阵地,立法机构,行政机构塞满了外国人或者两面人,大陆变成了任何问题的归罪对象,毕竟包税人真的会吃人。下图为曾宣判七名港警有罪入狱的香港法官杜大卫,看到香港上层机构充斥着这些人,读者们应该能明白一国两制的制字到底怎么写。

所以说,为什么香港青年群体的反华情绪如此高涨?教育领域和舆论宣传当然占相当的比重,但是考虑到香港15岁以上的受教育率(小学以下17.9%,中学以上49%,学士以上25.4%),我们必须承认来自于生活的高压和没有可预期的发展前景也是一个无法忽视重要因素。

我在上篇文章里就提到,

正所谓一切社会问题归根结底都是经济问题,香港年青一代理念的极化与香港的经济现状确实有着密不可分的联系;按照香港大约0.54的基尼系数来说,生活在香港的其实只有两种人:10%的有钱人和90%的穷人,至于这90%穷人内部的区别,也不过是穷和更穷两种。

八九十年代的香港经济仍处在上行期,房子也没有如今这么贵,大家生活有奔头,也有喘息的余地;像大货车司机靠着一两万的收入就能在广东租或者干脆买套房子包二奶,所以那个时期的香港人对于大陆自然没有太多负面印象,顶多嘲笑一下大陆表叔太土锤;而如今的香港青年一代面对的是一个已经加温到了极限的高压锅,虽然看起来鲜花着锦烈火烹油什么都有,但是只要不是会读书能当医生律师或者金融业的人生赢家,那么过的基本上都是手停口就停,只能在仓鼠笼里原地运动为李老板鼠力发电一辈子的生活,如此一来,难免会有一肚子的牢骚要发,朝谁发?包税人这么凶不敢惹,那就朝隔着一层的那个任命包税人的家伙发好了。

至于香港青年发牢骚的方式方法,相信经常上网的读者基本上都见识过,低级一些的没有理论,超过五百字就太长不看,只图嘴爽,举举旗聚聚会;高级一点会先看看一千两百字的懒人包,但是也仍处于追求终极答案的程度——只要OO,就能XX;做到OO,就能XX——然后大陆的围观群众们就不幸沦为了他们日常维持群体社交的话题提供者,毕竟塑造外部敌人实乃维持内部团结的不二法门。

事实上,如果香港的面积更大一些,或者技术积累更高一些的话,这种垄断带来的问题至少是可以被掩盖的——反正还有别的区域/国家提供廉价劳动力,商品市场和技术代差带来的超额利润,同时提供更高的就业机会与发展预期,竞争失败者的数量不会太多,怨气也不会短期累积到爆发点(此处没有讽刺某个北美国家的意思)——可惜香港两者都没有,就连塑料花生产都没有了——所以在这种情况下,除了相信自身努力能够解决一切问题的精神发育迟滞患者之外,社会的深度内卷化是无法避免的,民粹的抬头也只是一个时间问题。

但是既然有问题,为什么李先生们不去解决?首先这些问题的根源就是李先生们自己,其次,李先生们与香港是什么关系?一荣俱荣一损俱损?现在已经是9102年了,资本的全球化已经是完成时了,对于李先生们来说,香港不荣他们也荣,香港损他们也不损,所以他们好处随时都能占,麻烦却没有必要沾,甚至出问题也不见得是一件坏事,毕竟养寇自重也是政治学传统艺能的一种,只要大陆没有全面接管香港的决心和准备,那么香港越乱他们越能待价而沽。

目前,摆在港府面前的是两难境地,如果宣布紧急状态,学英美处理此类事件的常见做法那样,那正合围观记者与背后组织者们的意,如果在此期间有几位参与者不幸(并不)遇难的话显然就更加让他们遗憾(兴奋)了。

如果继续退让,那香港抗议者们的下一步行动也很好预测:在香港政府被证明了会退让的情况下,底层运动必然会自发化,扩大化与常态化;而警察机构自占中事件被卖过一次之后,本身便缺乏执行更严苛手段的意志,如果现在再被卖一次的话,他们在将来的可能事件中作壁上观的概率就更高了。

而这类事件组织者的好处也在于此:只要火头被点起来,那么就已经立于不败之地了,不管是达成目的与否,组织者都能从这获得好处;阶段性的成功之后还能再次提高要求,追涨杀跌,政府退步一次就提高一次,吃完烤鸭还能炖个鸭架,经济又环保。

可以预见,即使这次事情最终平息,后面的情况也不会有好转,土壤仍然存在。话已至此,我们不妨更深入一些,既然李先生们在大陆出价足够高之前不愿意管,那么现在还有解决方案吗?

可能的方向和迹象是,对于香港的困境现状,大陆会继续作壁上观,往好了说叫郑伯克段于鄢,往坏了说当年所托非人的后果已经当众砸脸上了,现在擦不擦都无济于事。如果我们考虑到实践的难度和现实性,在不改变一国两制的前提条件下,任何对于香港这个城市的脑补改造计划都是无济于事的。

但是这也未必是一件坏事——至少对于上海、深圳等与香港存在直接竞争或者定位重叠的城市来说不是——其次,跟赌博一样,偶尔输一次两次并不可怕,每次输了都想提高押注试图翻本才是血本无归倾家荡产的主要原因。故此,站在一个局外人的角度来说,当香港这个体量的城市想跳楼的时候,提高投入,试图挽回不仅不现实,也非常危险。在孕育问题的社会结构与土壤存在的情况下,单纯针对症状当修补匠没有任何益处。就像前天姬喵的文章《怎么看待香港现状?》说的那样,香港曾有的那些机会被自己错过了,对于香港青年来说,出路在大陆。

而且进一步的说,香港的年轻人在什么样的情况下变成了如今这样?李先生们是香港的特产吗?比如说李先生这样的超人,似乎格外受大陆各种媒体和成功人士的追捧呢。编个“我有一个香港朋友”这种故事指责他们愚蠢又天真当然容易,读者看起来也爽,但是意义何在?我也有一个香港朋友,然后他在大陆创业失败欠了一屁股债跑去日本打建筑工去了,所以呢?你又懂了?你懂什么了?若大陆青年与香港青年不存在生物族群上的区别,那么大陆的年轻人如果处于同样的状况之下是否真的能有所不同?我们最应该警惕的是香港今天的乱局,还是我们身边的的潜在风险?

所以,考虑到沉没成本不是成本;改造一个城市这种近似于对抗自然规律的事情也没有必要再提,香港做为一个大型社会试验场,如今能够提供给我们的价值可能也就只剩下反面例子这一点了,今天认输离场并不代表永久损失,反正人会流动,资金会流动,但是土地是不会长腿跑路的;但是如果我们满足于把责任归结于青年的愚蠢,并且理所当然的以为他们遇到的困境不会在大陆复现,那么这个帽子迟早也会盖到我们青年的头上。

往期文章导读:

姬喵:怎么看待香港现状?

我不看好《八佰》

帝国与债务