引言:10月25日下午,经报国务院批准,中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司将实施联合重组,传闻已久的“中国神船”最终落地。

无独有偶,2019年1月,韩国现代重工宣布收购大宇造船,韩国造船业将从三巨头模式转变为现代重工集团和三星重工双寡头。根据克拉克森的数据,两家船厂合计手持订单量达1646万CGT,占全球总手持订单量的20.44%,合并后手持订单量远远高于手持订单量排名全球第二的今治造船。现代重工收购大宇造船后可以实现优势互补,将给中、日船企带来较大压力。

目前,全球船舶行业危机重重,各大船厂开始抱团取暖,中日韩三国主导的造船行业也开始上演保护民族工业的大戏,面对如此情景,作为具有重要产业地位的大连市该如何应对船舶行业的“大变局”呢?

大连造船工业在近140年的发展过程中,先后经历了清廷创建、日军占领、沙俄强租、日本殖民、苏联接管和回归新中国这一系列“百年未有之大变局”,在沧桑巨变和岁月沉浮中成就民族工业的辉煌。

大连船舶工业的近代起源

(1881-1905年)

大连船舶工业诞生于洋务运动之中。1881年,直隶总督兼北洋大臣李鸿章奏请朝廷筹建的旅顺港坞工程局,清政府耗用139.35万两白银于1890年建成的旅顺船厂,专为北洋水师修理舰船而建设,由北洋大臣辖制。旅顺船厂是当时中国北方最大军工厂,有大、小船坞各1座,设9个生产车间,全厂员工近1000人。

甲午战争后旅顺船厂被日军占领。1894年爆发了中日甲午战争,旅顺船厂被日军占领,由日本海军管理。后来由于俄、德、法三国策划的“干涉还辽”,日军退出旅大地区,旅顺船厂归还清廷,然而工厂的设备和物资已被日军洗劫一空。

沙俄强租旅大后建设大连造船厂。1897年12月,沙皇俄国强租旅大地区后,旅顺船厂沦为沙俄的殖民工厂,由俄海军军港司令部管辖,易名为海军修理工厂。1898年,筹建的大连船厂,为进出大连港的船舶提供修理服务而设计。1902年末,大连造船厂第1期建设工程投入生产,隶属于中东铁路公司海洋轮船部。

日本殖民时代大连船舶工业的发展

(1905-1945年)

日俄战争后旅大地区沦为殖民地。1905年,日俄战争后沙俄战败,旅大地区沦为日本殖民地,大连船厂和旅顺船厂随之成为日本海军舰船修理厂,分别由大连湾防备队海军工作部和旅顺镇守府管辖。

日本对船厂进入公司化管理。1907年4月,按照俄国中东铁路公司的模式,日本成立了南满洲铁道株式会社(简称“满铁”),从日本海军接管了大连船厂,作为大连铁道工场(大连机车车辆工厂前身,大连机车与大船厂曾经同源)附属工厂进行管理。一年后,又将其转给总部设在日本神户的川崎造船所(大连与川崎的第一次亲密接触)作为分厂经营,称为川崎造船所大连出张所,租期23年。

大连船舶工业经历第一次危机。1931年,在世界资本主义“大萧条”影响下,“满船”生产萎缩,被“满铁”另一子公司大连汽船株式会社(简称“大汽”)吞并。

大连船厂已逐渐成为“满洲国”军需品和“满铁”所需车辆的重要生产基地。1933年以后,大连船厂的产品逐步发展为5大品种,即修船、造船、车辆制造、陆用机械制造与修理。到1937年抗日战争爆发前夕,这5大品种在总产值中的比例为:修船44%,造船7%,车辆制造29%,其它为陆用机械制造与修理,这一时期大连船厂虽然仍以修船为主,但其发展趋势已经表明,车辆生产和船舶建造在总产值中所占比例越来越大。1937年,抗日战争爆发,日本军方为适应全面侵华的需要,收回旅顺船厂,由旅顺要港司令部管辖。

苏联接管时代的大连船舶工业的恢复发展

(1945-1955年)

苏联接管旅大两大造船厂。1945年8月,抗日战争胜利。根据中华民国政府与苏联政府的有关协议,苏军于8月下旬进入旅大地区,并接管了旅顺船厂和大连船厂。旅顺船厂由苏军太平洋舰队管辖,更名为一零二工厂,大连船厂隶属苏联海运部,称为大连船渠修船造船机械工厂,两厂生产计划都列入苏联国民经济计划。

生产和技术水平逐渐得到恢复。1948年开始学习和运用苏联新的工艺技术,到50年代中期,已建造各种驳船、小型拖船和小型军用船舶。修船也很快超过了战前水平,承修的船舶吨位越来越大,等级和复杂程度也越来越高,能力已达到高于大修水平的恢复性修理,可以对接断为两截的万吨自由轮,对蒸汽主机和内燃主机可进行各种级别的修理。

大连船厂主权回归新中国。1951年1月1日,中国政府正式收回大连船厂主权,命名为大连船渠工厂,隶属于国家重工业部,但仍然委托苏联代为管理。这时大连船厂主权和隶属关系已发生根本性变化,但企业管理制度、生产性质和产供销关系等方面,与中国收回主权前无大变化。

大连船舶工业首次为中国人民解放军提供的舰船装备。1951年,大连船厂按照旅大市人民政府和中国人民解放军东北军区和旅大警备区要求,先后为中国人民解放军建造了3节装浮桥铁舟300艘和炮艇4艘。这是大连船舶工业首次为中国人民解放军提供的舰船装备。

改革开放前大连船舶工业的探索前行

(1955-1978年)

大连船厂开始由中国独立经营。1955年1月1日,大连船厂开始由中国独立经营,更名为国营大连造船公司(1957年7月改为大连造船厂),公司隶属于国家第一机械工业部船舶工业管理局。1955年4月1日,中国政府收回旅顺船厂,1956年1月改名为中国人民解放军第四零一工厂。

大连造船厂由民用企业转为军工企业。1960年2月,大连造船厂由民用企业转为军工企业,划归国防工业系统领导,开始执行“军民结合,以军为主”的方针,在管理机构和体制上都进行了重大的调整,全厂上下从物资供应、生产指挥、技术管理、施工组织、质量检验等,建立了一整套的军工生产管理体系和规章制度,经过1961年国防工业整风,从指导思想、企业管理、生产组织等方面,转入“军工第一,质量第一”的轨道。

文革期间大连造船工业陷入混乱。1966年“文化大革命”开始后,大连造船厂改名为红旗造船厂。1967年4月,人民解放军旅大警备区宣传队进驻工厂,同年8月宣布对工厂进行军事管制,停止了工厂原党政工团各部门的工作职能,全部工作由军管组领导,造成企业管理的极大混乱。

改革开放后大连船舶工业的高速增长

(1978年-至今)

■ 大连造船工业经济体制改革探索期(1978-2000年)

党的十一届三中全会后,大连船舶工业贯彻执行改革开放方针,由计划经济体制转向社会主义市场经济体制,积极参与国内外市场竞争,深入进行内部改革,加强自身建设,提高生产、技术水平,扩大经营规模,增强竞争能力,大连船舶工业得到了前所未有的大发展。

1983年12月,大连船舶工业公司成立,负责领导和管理中国船舶工业总公司所属在辽宁省的企业事业单位的工作。1984年6月,将原大连造船厂所属的柴油机分厂、阀门分厂和推进器分厂划出,成为独立经营的大连船用柴油机厂、大连船用阀门厂和大连船用推进器厂,由大连船舶工业公司直接领导。大连造船厂在企业内部下放权利,划小核算单位,实行独立核算。同时,经中国船舶工业总公司和大连市政府批准,大连造船厂开始执行厂长负责制的领导体制,成为大连市第1批实行厂长负责制的企业。

1985年4月,大连造船厂开始推行经济承包责任制,厂长与造船、修船、铸锻、机加工4个分厂第1次签订了经济承包合同。1991年1月1日起,大连造船厂和大连造船新厂实行独立核算、独立经营。

随着计划经济向社会主义市场经济体制的转变和企业内部经营机制转换,大连船舶工业在全国同行业中率先走出国门,产品打入国际市场,大量建造出口船舶,1980至1990年,共建造出口船舶18艘,计63万载重吨,成为国家出口船舶的重要生产基地。

■ 大连造船工业的辉煌成长期(2000-2012年)

21世纪初到2012年是辽宁船舶制造产业的辉煌期,伴随行业景气周期和产业转移历史机遇,大连船舶制造行业迎来空前发展机遇,订单应接不暇,新的造船理念和技术快速推动行业发展,产能得到快速的释放,大连造船企业得到空前的大发展。

2006年STX大连造船公司成立。

2007年大连中远造船工业公司成立。

2007年,原中远造船工业公司与日本川崎重工业株式会社、南通中远川崎船舶工程有限公司合资成立大连中远海运川崎船舶工程有限公司。

2012年,在国家以及大连造船厂的科研人员努力下,历尽10年的刻苦探索钻研,克难攻关一艘焕然一新的“辽宁舰”出现在世人面前,成为大连船舶工业的最高光时刻。

■ 大连造船工业进入调整期(2013-至今)

2013年至今大连船舶制造产业的调整期。全球造船行业市场低迷,船市遇寒冬,大连地区船舶制造产业也深受影响。

2013年STX大连造船公司申请破产,大量民营船企也走向破产

国家引导行业出清落后产能,加速船舶国企兼并重组,中远船务、中远造船进行重组,山船重工、渤船重工并入大船集团。

世界船舶制造业现状

■ 世界造船业中日韩三国鼎立,造船重心仍在继续向中国转移

近代以来,世界造船产业发生了多次产业转移,世界造船产业先从以英国为主的欧洲转移至日本,然后到韩国,再到中国,从2012年起中国成为造船业第一大国。韩国产业研究院预测,中国造船产业的竞争力仅落后韩国2-3年,未来几年中国有望实现赶超,至2025年,韩国造船业在全球市场的占有率将由2015年的36.2%下降至20%。

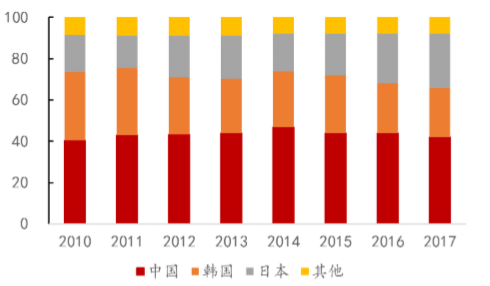

从近年造船三大指标来看,船舶制造业呈现中韩日三足鼎立的竞争格局,中国手持订单和造船完工占比均为全球第一,日韩紧随其后,欧美及其他国家和地区占比相对较低。从从船舶新签订单来看,中国从 2003 年开始新签订单占比持续攀升,尽管期间出现反复,但新签订单排名已稳居世界第一。且近两年中国船舶订单平均单价提升增幅高于世界船舶订单平均单价增幅,中国船舶行业产业升级趋势明显。

近年来不同国家手持订单量对比

■ 世界造船业正处于重重危机之中

航运、造船双过剩决定、低迷的运价和年轻的船龄结构,再加上贸易战和逆全球化的影响,世界造船行业未来3-5年内仍将处于低迷状态,竞争力较弱的船厂将被迫退出市场。

全球活跃船厂数量大幅下降。据Clarksons统计,2007 年全球活跃船厂(手持订单中至少有1艘1000+GT船舶)数量共计860家,到2009年活跃船厂数量达到顶峰的934家,截至2018年12月,全球活跃船厂数量仅330家,比巅峰期减少了63%,与2018年初的428家相比也下降了23%,年内活跃船厂数量变化率为本轮周期最低点。

船市下行叠加供给侧改革,我国活跃船厂数量也在快速下滑。据中国船舶工业协会统计,2013年,全国规模以上船舶工业企业1664 家;到2018年上半年,全国规模以上船舶工业企业1210家,数量下滑27%。我国活跃船厂数量也从2009年初的391家减少到2018年的112家,同比下降71%。我国减少的大部分是民营船厂,国有控股的中船工业集团和中船重工集团以及其他国营活跃船厂数量从2009年52个减少到44个,活跃民营船厂的数量从305家大幅下降至50家。

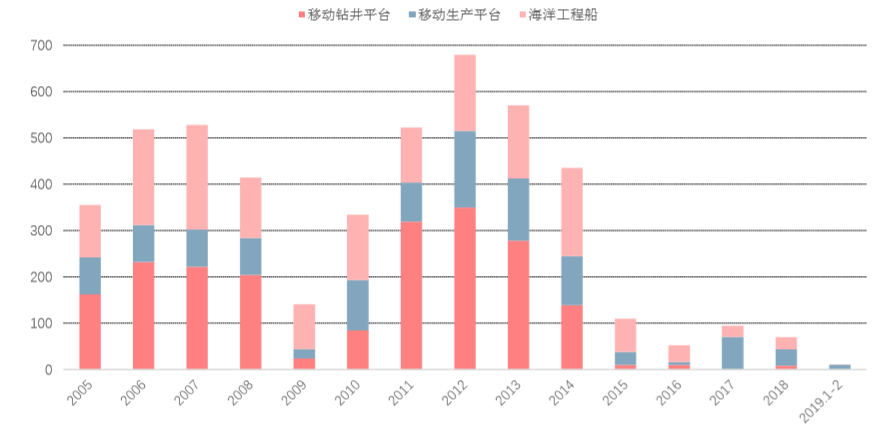

本轮周期中,海工行业表现最为惨烈。海工行业从2012年将近700亿美元的全球市场规模萎缩到2016年的50亿美元左右,造成海工市场的长期衰退,大量海工企业走向破产。

世界海工市场动态

■ 世界造船业行业正逐步走向集中

在行业危机的压力下,世界造船行业的集中度将逐步提升。据Clarksons统计,2011年我国前10大船厂手持订单占比为38%,2018年我国前10大船厂手持订单占比为44%。2018年,中国前10家企业造船完工量占全国69.8%,比2017年提高11.5个百分点;新接船舶订单前10家企业新接订单量占全国76.8%,比2017年提高3.4个百分点。

2019年1月,韩国现代重工宣布与大宇造船的最大股东韩国产业银行达成协议,现代重工筹集2.09 万亿韩元(约合人民币126 亿元)收购韩国产业银行持有的大宇造船55.7%的股份。韩国造船业将从三巨头模式转变为两巨头,即现代重工集团和三星重工双寡头。根据克拉克森的数据,两家船厂合计手持订单量达1646万CGT,占全球总手持订单量的20.44%,合并后手持订单量远远高于手持订单量排名全球第二的今治造船(166 艘、525 万 CGT)。现代重工收购大宇造船后可以实现优势互补,将给中、日船企带来较大压力。

2019年10月,经报国务院批准,中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组。传闻已久的“南北船”合并最终落地,“南北船”合并不仅有利于内部优势互补、减少无效重复竞争、提升效率,还可以统筹发挥产业协同效应,应对行业危机,在与日韩船企竞争中处于有利地位。

船舶制造业是典型的周期性行业

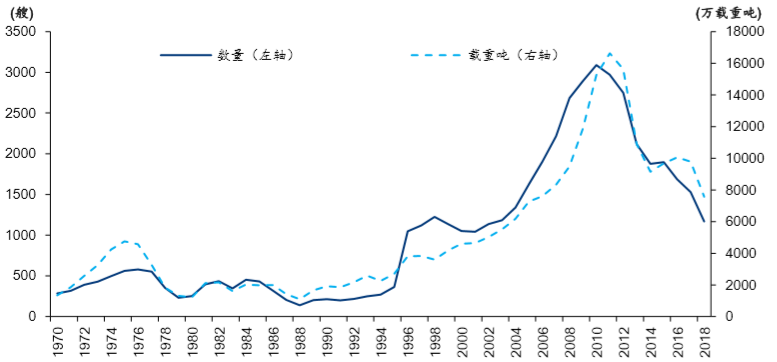

从历史来看,全球航运市场在260多年的发展历史中,经历了21个完整周期,22个繁荣高峰期,而全球航运周期通常是5-15 年。与航运周期相比,由于船舶使用寿命较长,从而导致“船市朱格拉周期”也相对较长,一般为25年左右。

克拉克松新造船指数

第三轮和第四轮船舶行业大周期成因

由于缺乏长期稳定的经济增长动力,目前船舶市场将处于中周期的小幅复苏阶段,距离长周期繁荣还有一段距离。2019年全球新接订单量预计与2018 年基本持平,造船市场尚未走出长周期低谷,下一轮周期预计从 2023-2025 年进入长周期复苏阶段。

1970 年至 2018 年新造船交付数量

大连市在造船业上具有历史和地理上的优势,处于我国三大造修船基地之一的环渤海地带。大连船舶制造产业起步早,发展时间长,军工和民用船舶产业兼备,具有良好的产业基础。大连形成了大连湾和旅顺口造船集聚区,并拥有专业化船舶配套的产业园区。

大连已经形成比较完备的船舶制造产业链

大连依托区位优势,打造了一批高标准、高规格的船舶修造、海洋工程装备制造及船舶配套项目,形成集造船、修船、海洋工程、配套为一体的强势发展的船舶产业集群。大连作为环渤海最大的造船产业基地,包括了大连湾造船基地、长兴岛造船基地、旅顺口造船基地和5个船舶配套产业园区,拥有规模以上造、修船企业28家,船舶研发中心和设计公司20家,船用配套企业150余家,基本形成了以建造、修理、配套、技术研发及试验设施等为一体的船舶工业体系。

大连已经形成相对完成的原材料供应及配套产业体系。船舶制造产业上游包括原材料、船舶设计等。原材料主要为钢铁,省内有大型钢铁企业鞍钢、抚顺特钢等可为船舶制造企业提供原材料,但在高技术特种钢材等方面还需依靠进口;在船舶设计方面,依托骨干船舶企业和大连理工大学、大连海事大学、中科院驻辽科研院所等机构建立产业创新联盟,打造高素质的研发设计人才队伍为船舶制造产业提供服务。

大连船舶配套本土化率平均只有40%左右,配套企业普遍规模较小、科技创新不足、抗风险能力差,大部分只能围绕总装船厂进行配套加工和服务,没有自主产品,关键船舶配套设备仍然依赖进口。

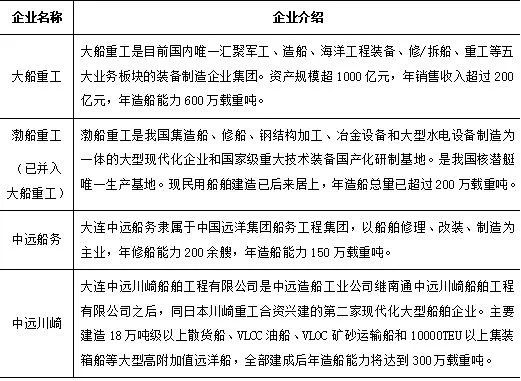

大连拥有世界领先的船舶总装企业。船舶制造产业中游为总装企业,大连船舶总装制造领域拥有大船重工、中远船务和中远川崎三家大型船厂。

大船重工是我国最重要的造船企业之一。大连船舶重工集团有限公司是中国为海军建造舰船最多的船厂,是应营收规模最好突破200亿元的中国船企,成功建造交付了我国第一艘航空母舰“辽宁舰”,目前承担着多型重大的军工项目建造任务,是目前中国海军最重要的合作方和舰船建造基地。在民船领域,大船集团民用船舶建造实力雄厚,可以承担超大型散货船、三十万吨级超大型油轮、万箱级以上集装箱船、大型 LNG 船、高科技远洋渔船等各吨级、各种类船舶的设计建造任务。

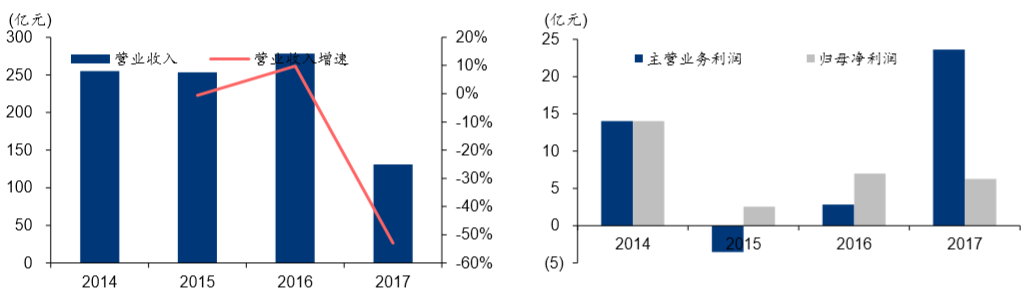

大船重工营业收入及其利润情况

表2-11 辽宁四大船舶制造企业

大连船舶制造工业也陷入困境

■ 大连船舶制造产业规模不断萎缩,影响力日趋下降

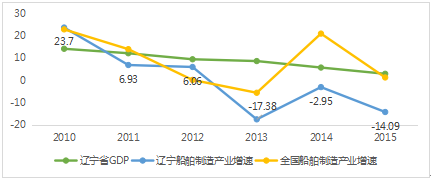

2012年后,大连船舶制造产业规模不断萎缩。辽宁省造船业规模(大连市缺少官方统一,因此用辽宁省船舶行业数据替代大连市数据-大连造船业占比达到80%以上,)从2012年接近千亿下跌至2015年的681.16亿元,连续三年以上呈现下跌趋势。辽宁船舶制造产业在辽宁整体GDP中的占比呈逐年下降趋势,已由2010年最高占比4.72%下滑至2015年的2.38%。辽宁船舶制造产业在全国船舶制造产业中的占比在2012年之前稳定在13%左右,2012年之后出现下滑趋势,至2015年占比已下降至8.14%。同时,辽宁造船完工量也由2012年最高的1270万吨锐减至2015年的509.3万吨,已不足巅峰时期完工量的一半。

辽宁船舶制造产业规模

辽宁船舶制造产业增速与全国增速、辽宁省GDP对比

大连船舶制造业龙头企业陷入困局。近年来,受到内忧外困的影响,大船重工的海工和民船业务陷入危局。2018 年 2月,中国重工以5.78元/股的价格,合计 219.63 亿元向中国信达、中国东方、国风投基金、结构调整基金、中国人寿、华宝投资、招商平安和国华基金8名投资者非公开发行38.00亿股股份购买其由于前期市场化债转股而合计持有的大船重42.99%股权和武船重工36.15%股权,以降低大船重工和武船重工的杠杆率,化解其债务危机。

尽管船舶工业受到经济周期的影响,目前仍处于较为艰难的时期,但是船舶制造作为世界的基础工业未来仍将发挥其重大价值,并会不断进行升级发展。大连市造船业在全国乃至世界具有举足轻重的地位。大连市应抓住本次行业危机的历史机遇,明确自身定位和发展目标,以军船、海工和高技术船舶制造为引领完成内部产业升级,与韩国和日本等造船强国进行合作对接,全球范围内整合产业要素资源,打造世界级高技术船舶制造产业集群。

以打造世界级高技术船舶制造产业

集群为定位和发展目标

从全球未来产业格局的角度来看待大连在全球船舶制造产业格局中的重要地位,明确提出将大连市打造为世界级高技术船舶制造产业集群的整体战略,确定大连船舶制造产业未来发展定位,制定大连船舶制造产业整体发展目标,要拥有引领世界船舶制造发展的技术能力和生产制造能力,成为国际标准的参与者,打造大连市千亿量级船舶制造产业集群,在未来全球产业格局中成为重要一极。