本报告基于国家知识产权局的专利数据和国家工商局的新注册企业数据这两组微观大数据,构造了一系列反映中国创新能力的指数。报告不仅提供了国家、创新极、省级、城市等区域层面的创新力指数,也提供了行业、企业等层面的创新力指数。基于这些指标,报告给出了现阶段中国在地区、产业、企业三个维度上的创新力排行榜。

本报告主要有以下结论:

-

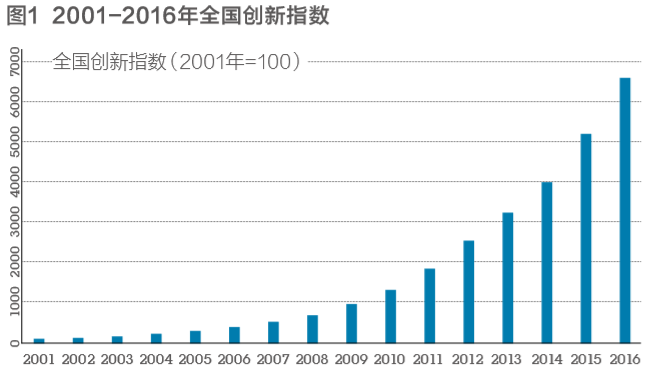

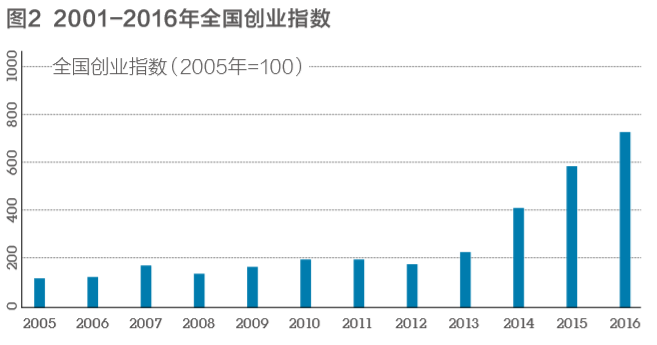

2001年至2016年间全国创新指数呈现指数化增长,尤其在2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020年)》发布后,增长速度进一步加快。同期全国创业指数增长相对缓慢,但2014年商事制度改革后也有所加快。

-

2016年,在全国338个城市中:北京、深圳、上海、杭 州、成都、南京这6个城市的创新指数和创业指数排名都较高(全国前10),可谓“双创城市”;苏州、西安、武汉、广州这4个城市创新指数排名较高(全国前10),可谓“创新城 市”;天津、重庆、郑州这3个城市创业指数排名较高(全国前10),可谓“创业城市”。在省份层面,北京、广东、江苏、 上海、浙江这5个省、直辖市的创新指数和创业指数都排在全国前5,是“双创型”省份。

-

中国的创新活动主要集中于长三角、珠三角和环渤海这三个“创新集群”。三个集群的核心城市——北京、上 海、深圳更是在许多行业领域内主导着全国的创新活动。2001年至2009年间全国各区域的创新活动都存在向大城市集中的趋势,但2010年起这一趋势出现了逆转,创新产出的集中程度有所下降。

-

中国创新活动目前更多地集中在制造业领域。2016年,创新力指数前10的二位码行业依次是:专用设备制造业(35),

化学原料和化学制品制造业(26),计算机、通信和其他电子设备制造业(39),通用设备制造业(34),仪器仪表制造业(40),医药制造业(27),电气机械和器材制造业(38), 金属制品、机械和设备修理业(43),机动车、电子产品和日用产品修理业(80),软件和信息技术服务业(65)。

创新力指数前10的四位码行业依次是:化学试剂和助剂制造(2661),炼油、化工生产专用设备制造(3521),通信系统设备制造(3921),其他仪器仪表制造业(4090),通用设备修理(4320),生物药品制造(2760),通信终端设备制造(3922),软件开发(6510),电子测量仪器制造(4028), 兽用药品制造(2750)。

-

2016年创新能力前20位的企业中有8家位于北京、7 家位于深圳、2家位于上海。从城市层面看:北京的高创新力企业以央企及其控股企业为主;上海的高创新力企业既有国资企业也有外资、三资企业;深圳的高创新力企业则以民营企业为主,也有三资企业。2016年,创新能力前3名的企业是:华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国石油化工股份有限公司。无论从产业角度还是技术领域角度看,华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司在ICT类产业、 技术领域的技术位次都是前2位,而中石化是大多数化工类产业、技术领域的领先者。

经济学理论和经验事实均表明,技术进步和创新是一个经济体实现长期可持续经济增长的关键。为度量创新活动或技术进步,既有研究主要使用三类指标:TFP(全要素生产率)、研发投入(R&D支出)和专利。TFP使用非常广泛,其核心思想是将经济增长进行分解,并将其中无法被要素积累解释的部分归因为技术进步。其不足之处是,在不完全竞争市场上,使用TFP衡量创新水平存在较大的误差。在现代经济中,绝大多数创新都是人们有意识投资的结果,故 R&D支出是反映市场创新激励的合理指标。但在中国,使用 R&D支出有两个方面的主要问题,一是数据的可获得性比较差,二是因为会计制度不够完善,R&D支出虚报问题比较严重。 本报告通过创新力指数来测量中国不同地区和产业的创新水平,其中创新力指数主要基于中国专利数据计算得到。用专利度量创新活动有许多好处 ,包括:首先,专利数据公开、客观,被人为操纵的可能性也比较低;其次,专利信息更新及时,能够比较准确地反应技术变化趋势;最后,专利数据提供了专利技术类别与申请人等各种基本信息,可以直接使用专利数据对比不同城市、产业的结构差异。

在专利数据的使用上,与直接用专利数量作为创新绩效的普遍做法不同,本报告充分考虑了不同年龄专利的价值差异,通过计量方法估计了不同年龄专利的平均价值,并以此为基础构建各个维度的创新指数。考虑到专利并非保障创新收益的唯一方式,本报告的另一大特色是利用新注册企业数据构建城市层面的创业指数。

本报告分为两个部分。

第一部分为正文部分,共分六节。

第一节主要介绍城市和产业创新力指数的构造方法。在第二节中,展示了全国层面的创新指数和创业指数。第三节中,在展示城市创新力指数的基础上,进一步计算了省级层面的创新力指数,结合地区创新力指数的结果,阐述了中国的创新集聚现象,对比分析了中国几个主要创新极的创新水平。第四节从产业角度出发,基于计算得到的产业创新力指数,比较了二位码、四位码细分行业的创新能力,并按照不同产业,分析全国所有城市在各个产业中的技术位次。特别地,本报告选取了符合新产业、新业态、新商业模式的7 个新经济行业,展示这些新经济行业的创新力指数。第五节计算了企业层面的创新指数,并且分城市、产业、技术领域比较了不同企业的创新能力。最后,在第六节论述本报告主要结论,并根据指数分析的结果提出若干政策建议。

第二部分为附录

,包括附录A、附录B和附录C。

附录A 提供了每个城市创新力指数的详细数据,以及与创新相关的宏观经济数据。附录B中列出了正文中较长的表格。附录 C分为六部分,主要介绍本报告的技术分析细节。附录C1详细介绍了创新指数的计算方法,附录C2详细介绍了地区创新基尼系数的计算方法,附录C3提供了8个创新极的城市名单。而附录C4-C6依次列示:国民经济行业二位码行业表, 专利IPC分类号与新经济行业的对应关系表以及专利IPC分类号与技术领域的对应关系表。

本报告提供的创新力指数包括城市创新力指数和产业创新力指数,这两个指标都是基于微观大数据计算得到。下面详细介绍这两个创新力指数的构造方法。

1.1 指数简介

国内外各类组织发布过许多创新指数报告,这些报告囊括国家、省份和城市等不同层级,基本上都以年度报告形式发布。既有报告大多使用传统宏观统计数据,选取大量与创新投入、产出相关的宏观经济指标,并通过专家打分、主成分分析、因子分析等方法给各个指标赋予权重,加权得到创新指数。尽管他们选取的指标较为全面,但从创新流程的角度来看,创新产出(专利等)是经济主体使用创新投入(R&D支出,研发人员等)进行生产的结果,同时使用这两部分指标可能存在重复计算的问题。当然,也有部分报告使用国家知识产权局的专利数据这类微观大数据来计算创新指数,但他们仅以专利数量来衡量创新水平,并未考虑不同专利的价值差异。

相比既有报告,本报告的主要特色如下:

-

创新产出,而非创新投入。

本报告的创新力指数旨在比较不同城市和产业的创新能力,因此,使用专利这类创新产出端数据比R&D支出、研发人员数量这类创新投入端

数据更加合理。

-

微观大数据,而非宏观数据。

考虑到传统的宏观统计数据更新时间相对滞后,为了保证指数的即时性和前瞻性,以便于在宏观统计数据公布之前进行计算与预测,本报告使用国家知识产权局和国家工商局的微观大数据计算指数。

-

专利价值,而非专利数量。

鉴于不同专利的价值差别较大,使用专利数量代表城市或产业的创新力会存在较大误差。例如,普遍而言,相比一般的专利,标准必要专利(Standard Essential Patents)的私人价值明显更大。为了修正这种误差,本报告使用专利更新模型估计每类专利的平均价值,并在此基础上计算指数。

-

创新加创业,而非仅限于创新。

专利只是创新产出的一种,创新主体还可能将创新产出以著作权、商标权等其他知识产权的形式持有,甚至不公开,保留为商业秘密。由于其他形式创新产出数据可得性较差,并且这部分创新产出的价值需要创新主体通过企业经营活动来实现,因此在计算城市创新力指数时,本报告还使用各城市新成立企业注册资本总额来衡量作为其他形式的创新产出。

1.2 指数构造

本报告基于国家知识产权局的专利数据、国家工商局的企业注册资本数据这两部分微观大数据,计算中国2001-

2016年各维度的创新力指数。由于我们只有工商局2005-2016年的新成立企业数据,并且此数据没有企业的行业信息,故本报告在计算城市创新力指数和产业创新力指数时会有所差异。创新力指数的计算过程主要分以下三步:

第一步,创新指数的计算。

在中国国家知识产权局申请的专利主要包括发明专利、实用新型和外观设计三种,其中发明专利需要满足实用性、新颖性和创造性这三个特性,而另两种专利只需满足一定的实用性与新颖性即可。因此,相比实用新型和外观设计,发明专利的价值更能代表创新能力。另外,专利持有者需要缴纳年费来更新专利的存续期,一般而言,专利的存续年龄越大,私人价值也越大。因此,直接使用专利数量来衡量创新力既不准确、也不合理。本报告将使用中国国家知识产权局的发明授权专利,通过专利更新模型估计其价值。在此基础上,一方面将每个专利的价值加总到城市层面,得到城市创新指数;另一方面,将每个专利的价值加总到产业层面,得到产业创新指数。为了便于比较,本报告将2001年全国专利价值总量标准化为 100,计算得到2001-2016年的城市创新指数和产业创新指数。(创新指数的详细计算方法,参见报告附录C1)

第二步,城市创业指数的计算。

本报告以各城市新成立企业数据来衡量其他形式的创新产出,同时,城市新成立企

业数据也代表着城市创业情况。考虑到不同企业的规模差异较大,仅用新成立企业数量去衡量城市创业不够准确,故本报告将各城市所有新成立企业的注册资本金加总得到城市创业指数。为了便于比较,本报告将2005年全国新成立企业注册资本总额标准化为100,计算得到2005-2016年的城市创业指数。

第三步,城市创新力指数和产业创新力指数。

从经验的角度来看,很难测量出专利与其他创新产出(其他知识产权与商业秘密)价值的相对比例,故直接将城市创新指数和城市创业指数按照某个权重加权是不合理的。从简洁和实用性出发,本报告分别对各城市创新指数和创业指数进行排名,然后计算两个指数排名的平均值,此平均值越小,城市的创新力指数排名越高。因此,城市创新力指数是一个相对值,数值越小,城市创新力相对越强。按照这一方法,本报告计算了2005-2016年全国338个城市的创新力指数。而产业创新力指数仅通过专利数据计算得到,即第一步中计算得到的产业创新指数。具体地,原始专利数据中并不直接提供行业信息,但会提供专利的IPC分类号(International Patent Classification),本报告将专利的IPC分类号对应到国民经济行业,从而计算出2001-2016年产业创新力指数(包括二位码产业和四位码产业)。

图1展示了2001-2016年的全国创新指数,可以发现其呈指数化增长,尤其自2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》后,全国各地陆续出台了一系列以专利促进为导向的创新政策,创新指数的增长进一步加快。

在创业指数方面,如图2所示,在2005-2014年间全国创业指数变化相对较小。2014年全国进行了商事制度改革,将注册资本实缴登记制改为注册资本认缴登记制,放宽了企业登记成立的准入条件。得益于此次改革,2014年全国创业指数激增,并且在2014-2016年间保持了较高的增长率。

图3将2005年全国创新指数标准化为100,以对比20052016年间全国创新指数和创业指数的增长率。不难发现, 在全国层面,创新指数的增速一直快于创业指数。从2005年 到2016年,全国创业指数增长了7.4倍,而全国创新指数则增长了21.3倍,这说明,在过去10多年间,相比创业的增长,中国专利创新的增速显著更快。