前几天偶然买了本书,叫《中古中国门阀大家族的消亡》。

该书讲述了唐朝文武百官们认真学习阶级固化,坚决落实贵族联姻,深入贯彻卖掉老家房子搬到一线城市,真抓实干,从我做起,争做文明首都人的动人事迹。

令人惊讶的是,作者还是个老外。英文名叫Tackett,中文名叫谭凯。

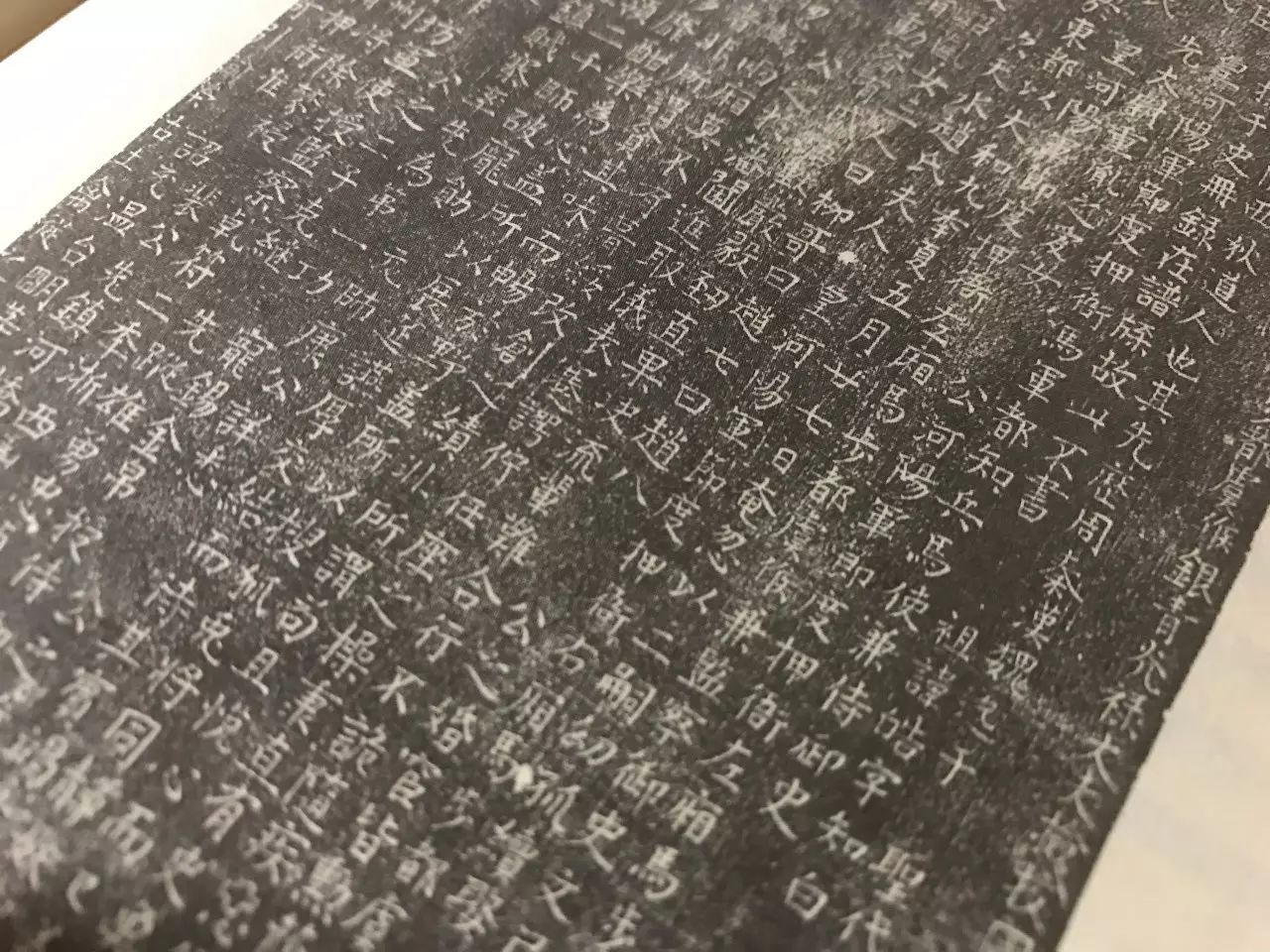

而这个老外写成此书靠的主要资料是——墓碑。

古代达官贵人们非常重视葬礼,会把生平事迹镌刻在墓碑上,供后世瞻仰。比如哪年在哪儿当了什么官儿;娶了几个老婆,岳父小舅子们都在哪儿当过官儿;生了几个孩子,儿子女婿们都在哪儿当了什么官儿这样子,并以此为荣。

如果名门望族里没有个当大官儿的,哪怕是远房亲戚,刻墓碑的时候也是很烦恼的。

正是有了这些各地发掘的碑文资料,

作者才能重现唐朝统治者及精英们苦心维持阶级的斗争路线。

对于唐朝上流阶级,什么才是延续家族繁荣的关键?

房子?教育?联姻?还是仕途?

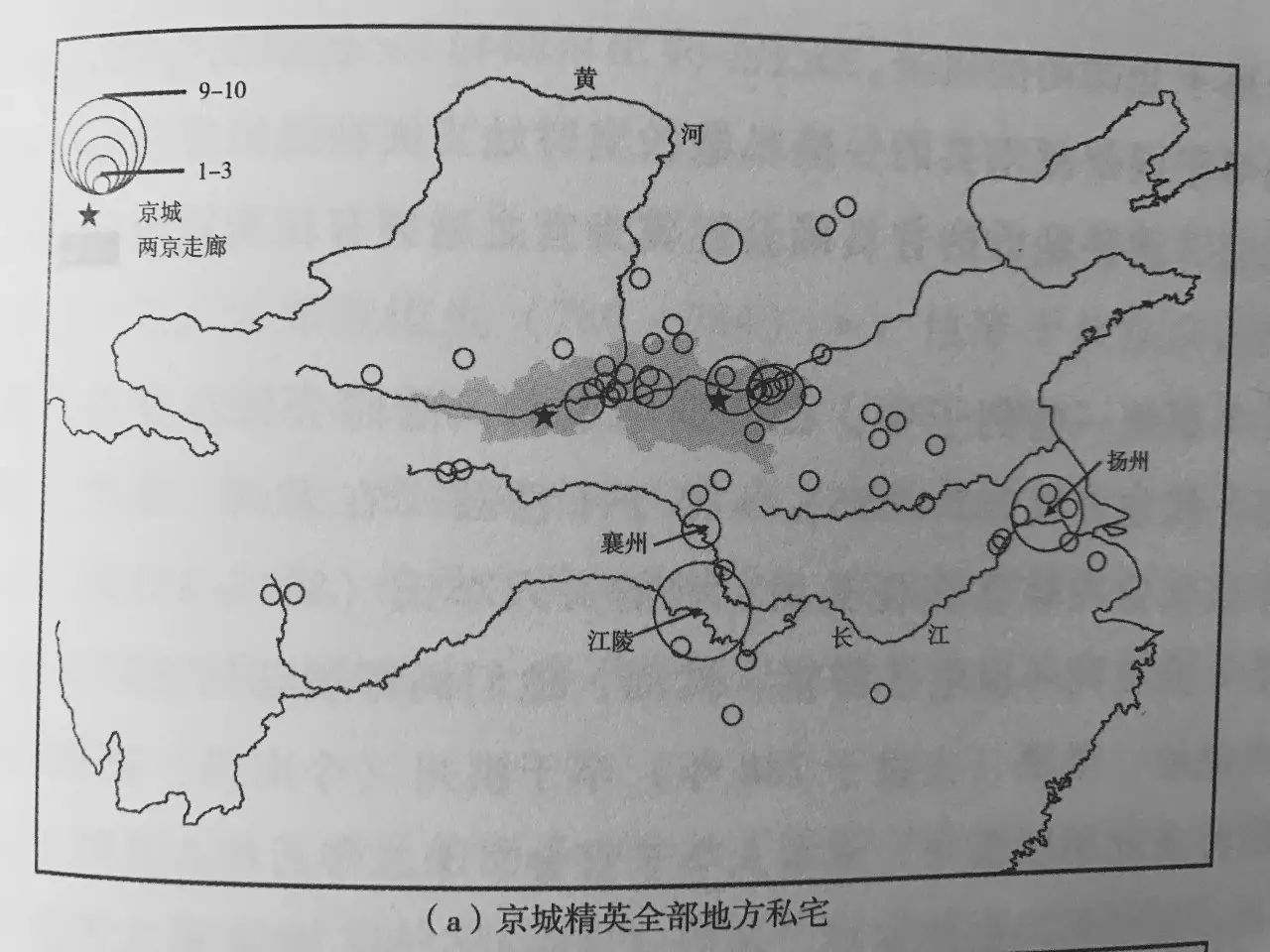

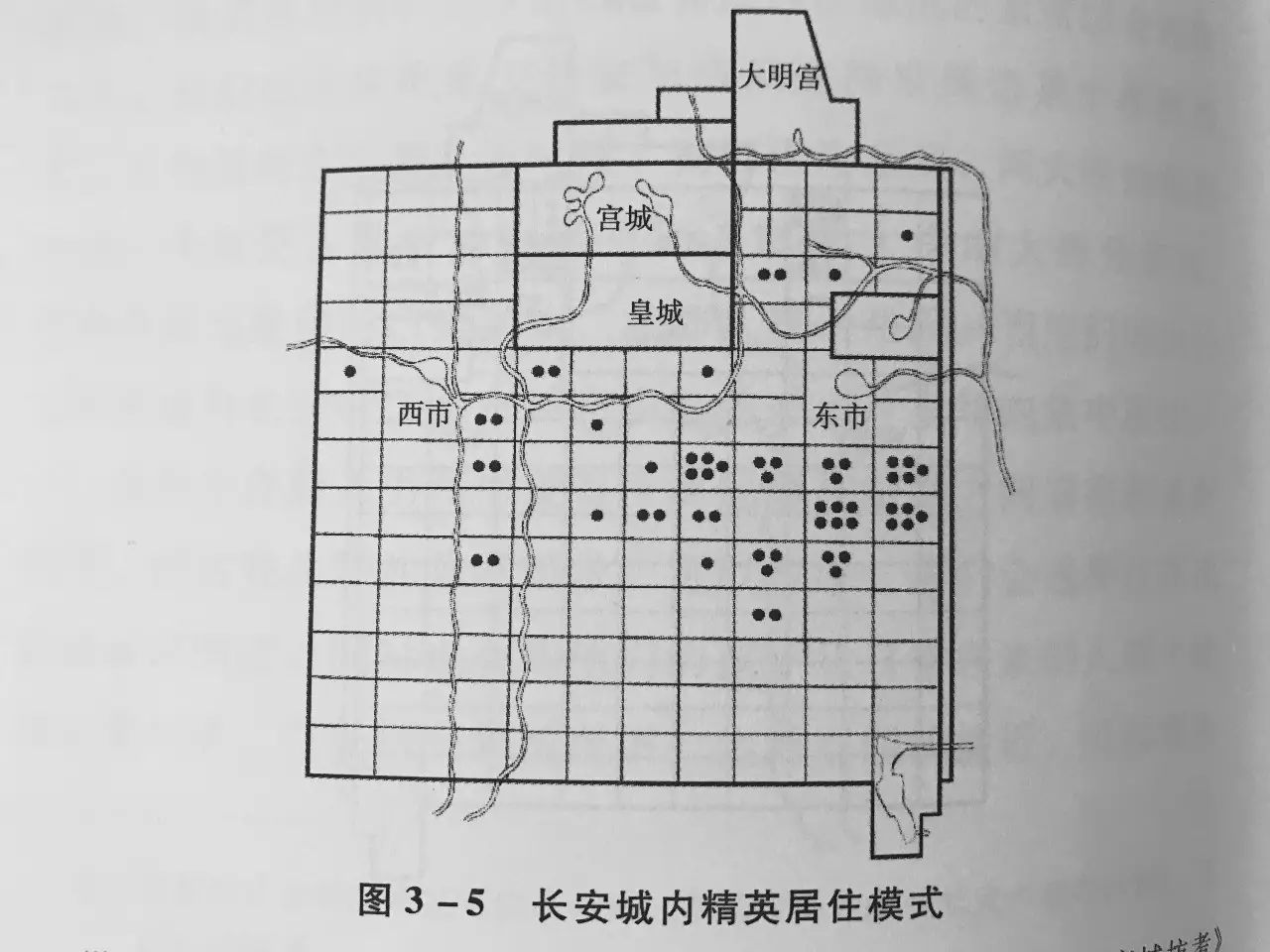

那个时候的一线城市里还没有北上广,唐王朝的核心还是长安和洛阳。南方富庶的扬州与江陵也是土壕们热爱的地方。

在住房问题上,鄙视链无时不刻地存在:

高级京官儿

都住在一线城市长安和洛阳,个别同志在扬州和江陵还有府邸;下位京官儿家里条件一般的,住在首都郊区,或者是环长安和环洛阳的两京走廊上;地方官儿都住乡下基层。

不同地段儿的土地价格自然也是不同。京城郊区的土地市场价一亩在15贯钱左右,是扬州的2倍。大户家庭办一次葬礼大约需要200-300贯钱。在那时,一个成年男子一年的生活费大概是4贯钱。

在同时期的欧洲,土地拥有者

一般被认为在政治上更可靠

,土地

也是保存家族财富最安全的载体。富贵如罗马元老院贵族,远在埃及都有着自己的房产。

但是在唐朝不行。在封建社会,土地说白了都是皇上的,说抄家就抄家,那说没就没呀。对于进京当官儿的人来说,名下好多不动产这事儿虽然来钱快,但是当地主当房东说白了没有什么政治地位,弄不好朝中同僚还会中伤你,说你那是非法所得。那个时候纸币也不流行,上税都要拿实物,交通也不发达,老家房子还得找个靠谱儿的亲戚打理,怎么办?卖。

于是那个时候京官儿群体特别流行卖了老家房子,哪怕断绝了自己的后路,也要在首都买房乃至买墓地,上演了一出千年前的“逃回北上广”。

死,也要死在首都。

中国

人们

有去世后归葬祖坟的传统,但是对于进京当官儿的“移一代”来说,他们会选择从这一代起葬于首都,或者从那些打小儿生活在京城的“移二代”开始。在

“移二代”里面,去世后会选择归葬老家祖坟的寥寥无几。

这事儿也好理解,比方说上世纪八十年代,有个河南大好青年来北京安了家。然后他的儿子打小儿在大院儿或者胡同儿里长大,吃卤煮喝豆汁儿,突然有一天跳出来一个人对小孩儿说:“恁是河南人,卤煮不中。”小孩儿一定是会非常匪夷所思的。

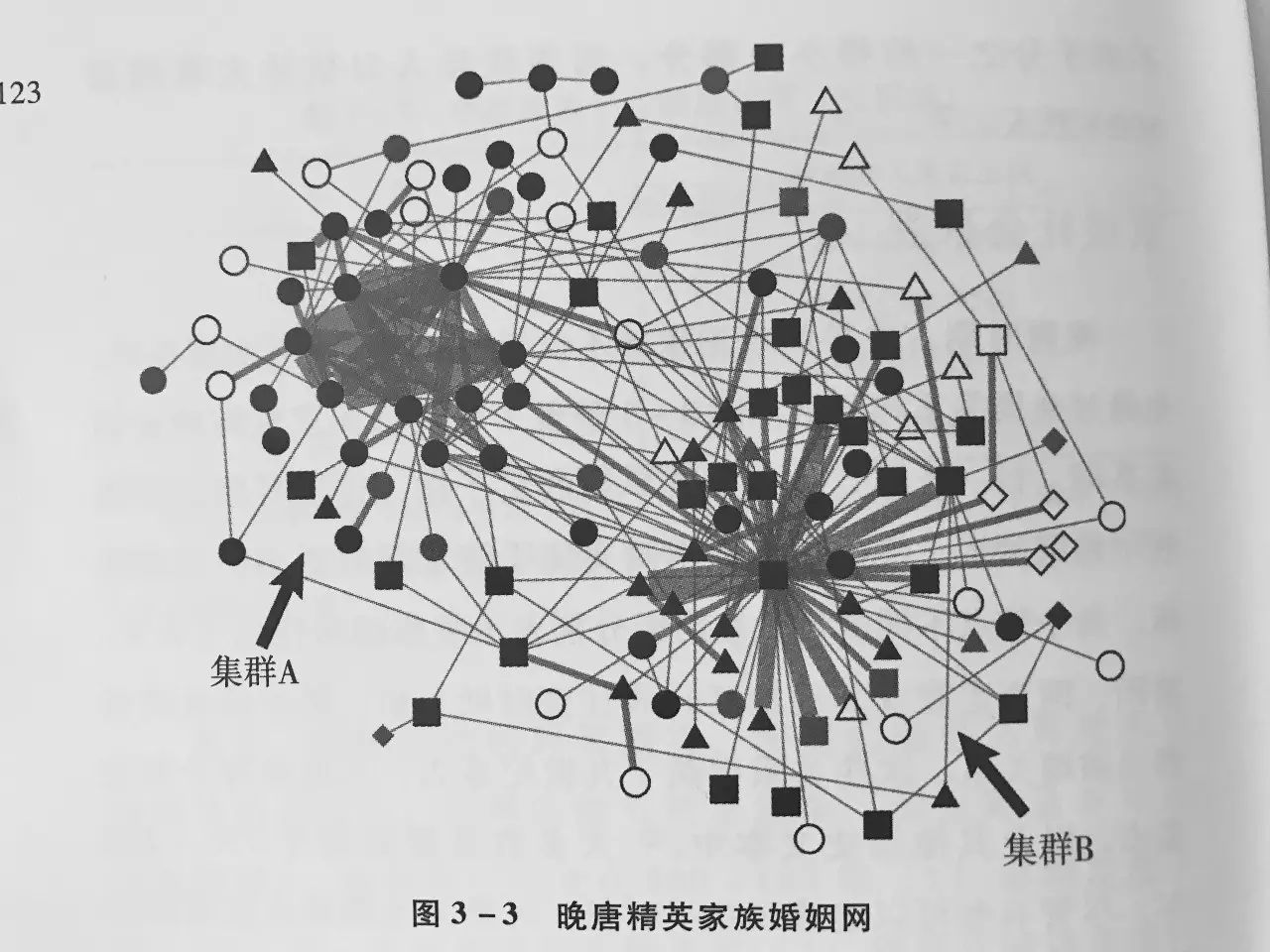

通婚是唐朝上流社会维持巩固阶级的不二法门,

大家族是一种政治资产。那个时候重婚也不受限制,为了

构建政治资源

网络

和保持政治地位,

找几个门当户对的家庭,大家强强联合,

多娶老婆多生娃就成了很多上层人士的选择。

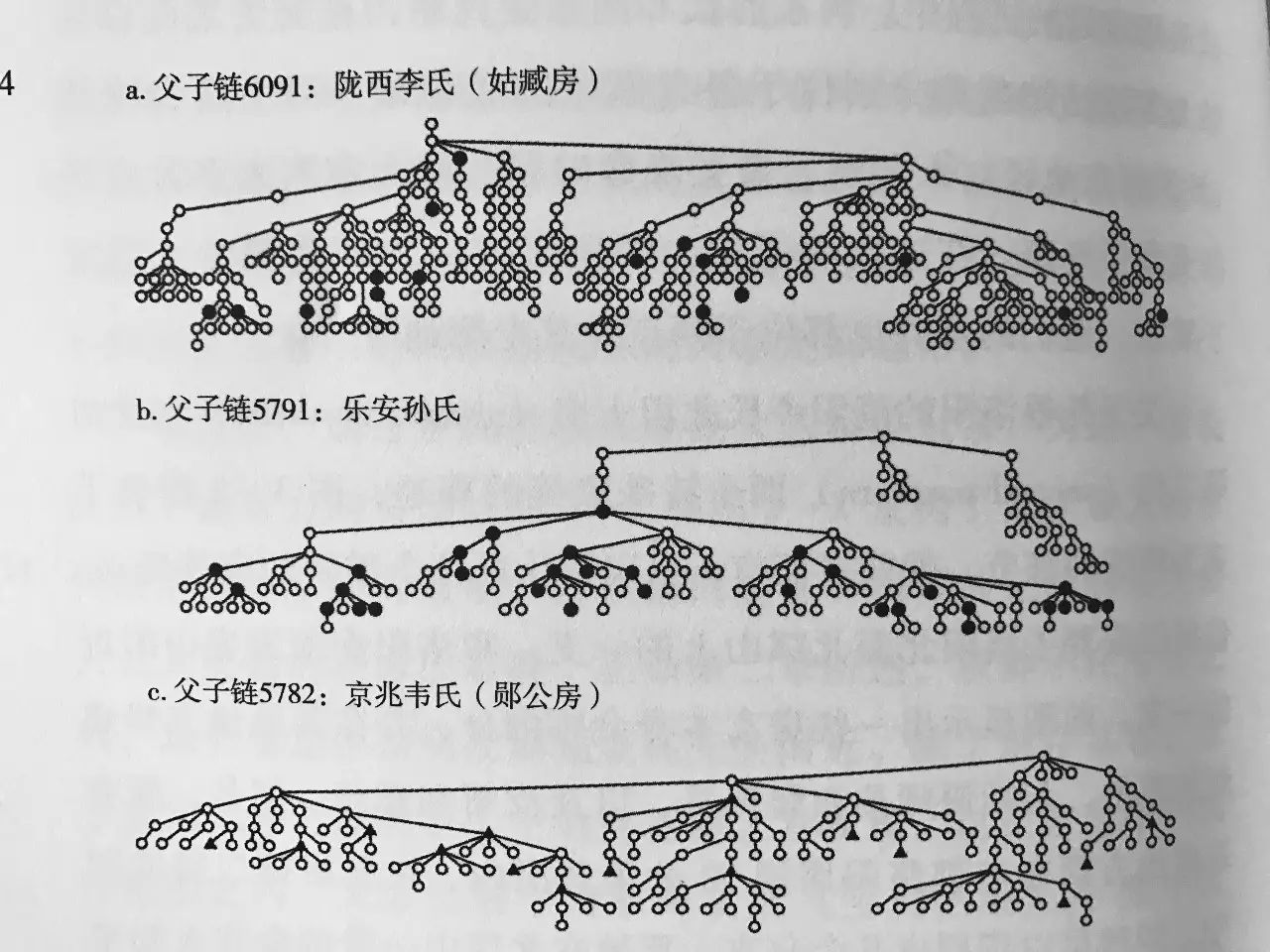

根据墓志铭,唐朝男性精英中,半数以上有四个或更多的儿子。(不过那个时候打仗全靠人,这也是一种长期发展的战略)

在唐朝,说自己出身贵族家庭是一件荣耀的事,这种观念当时是被广为接受的。有人即便不是名门之后,也会与宣称是贵族的人有联姻关系。大家都是同一阶层,有一种归属感。一个出身良好的年轻人选择出仕会被视为政治合格,根红苗正。身居高位者也有权为近亲谋得一个官职,所谓“家荫”。

但是随着时间推移,大家都那么能生,名门之后太多了,你说你七舅姥爷一百年前是宰相,他说他三姑老爷一百年前也是宰相,大家都想当官儿,萝卜太多坑不够了,怎么办?

下基层啊。

于是一些京城子弟会到藩镇,也就是地方去当领导,外派个三四年刷刷简历再回去。那些基层的下级职位是京城子弟看不上的,就作为普通人阶级向上流动的通道,普通人因为朝中无人,基本在地方干到中层这辈子也就这样儿了。

在京城子

弟外派时,也会把京城的一些官场文化和习俗传播下去,但是大家毕竟不是一路人。我是说陕西话或河南话的,你是说南方话的,大家身份不同,玩儿不到一块儿去。

同样到地方任职的,还有无法在竞争激烈的京城官场存活下去的人,退居二线小日子也挺稳定,但他们一旦南下就很难再回到京城,这样就完成了阶级的向下流动。

当然也有一部分读书人没什么大抱负,这辈子的愿景就是有个桃花源种种地养养鸡,毕竟大家都是读着《出师表》的“臣本布衣躬耕于南阳”长大的

。比如说杜牧他叔叔,杜牧给他叔叔写的墓志铭上就有“

等衣食尔,劳力者贤”这类描述田园牧歌,歌颂劳动人民的文字。

看了这么多,有人会说,那科举呢?古代高考不是阶级流通的一条明路么?依本书中所述,科举制度虽然起源于隋朝,但唐朝时尚不完善。活字印刷术还是宋朝的事情。那时候也没什么学区房,有钱有权的老爷们家里都兴建自己的藏书阁,光教材资源就不是老百姓能轻易比拟的。